- •Оглавление

- •Введение

- •1. Электростатика

- •1.1. Закон Кулона

- •1.2. Электрическое поле и его характеристики

- •1.3. Связь напряженности электрического поля и потенциала

- •1.4. Электрическое поле точечного заряда. Принцип суперпозиции

- •1.5. Графическое изображение электрических полей. Силовые линии и эквипотенциальные поверхности

- •1.6. Теорема Гаусса для электрического поля в вакууме

- •1.7. Проводники в электрическом поле

- •1.8. Электрическое поле в диэлектриках

- •1.9. Теорема Гаусса для электрического поля в диэлектриках

- •1.10. Конденсаторы

- •1.11. Энергия электрического поля

- •1.12. Потенциальность электрического поля. Теорема о циркуляции

- •2. Постоянный электрический ток

- •2.1. Закон Ома для однородного участка цепи

- •2.2. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца

- •2.3. Последовательное и параллельное соединение проводников

- •2.4. Источники тока. Закон Ома для полной цепи

- •2.5. Химические источники тока. Элемент Вольта

- •2.6. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- •2.7. Правила Кирхгофа

- •Для лучшего уяснения всех нюансов, возникающих при применении правил Кирхгофа, рассмотрим пример достаточно разветвленной цепи.

- •2.8. Закон Ома в дифференциальной форме. Электронная теория проводимости

- •3. Магнетизм

- •3.1. Магнитное поле. Сила Лоренца

- •3.2. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях

- •3.3. Сила Ампера

- •3.4. Рамка с током в магнитном поле

- •3.5. Эффект Холла

- •3.6. Вычисление магнитной индукции. Закон Био-Савара-Лапласа

- •3.7. Циркуляция и поток вектора магнитной индукции

- •3.8. Работа по перемещению контура с током в магнитном поле. Работа электродвигателя

- •3.9. Индуктивность

- •3.10. Закон электромагнитной индукции

- •3.11. Правило Ленца

- •3.12. Явления при замыкании и размыкании тока. Энергия магнитного поля

- •3.13. Генераторы и электродвигатели

- •3.14. Трансформаторы

- •3.15. Природа электромагнитной индукции

- •3.16. Магнитное поле в веществе

- •3.17. Теорема о циркуляции магнитного поля в веществе. Напряженность магнитного поля

- •3.18. Молекулярная теория магнетизма

- •3.19. Ток смещения. Уравнения Максвелла

- •3.20. Природа магнетизма

- •4. Электромагнитные колебания и волны

- •4.1. Колебательный контур

- •4.2. Колебательный контур с затуханием

- •4.3. Вынужденные колебания в lcr-контуре

- •4.4. Переменный ток в электрических цепях

- •4.4.1. Активное, индуктивное и емкостное сопротивления

- •4.4.2. Закон Ома для переменного тока. Активное и реактивное сопротивления

- •4.4.3. Метод векторных диаграмм

- •4.4.4. Эффективные напряжение и ток

- •4.4.5. Мощность в цепи переменного тока

- •4.5. Электромагнитные волны

- •4.5.1. Шкала электромагнитных волн

- •4.5.2. Получение электромагнитных волн

- •4.5.3. Энергия электромагнитных волн. Вектор Умова-Пойнтинга

- •Список литературы

1.9. Теорема Гаусса для электрического поля в диэлектриках

При

поляризации диэлектрика в каждом

небольшом его объеме происходит

упорядочение в направлении дипольных

моментов его молекул. В результате

каждую область диэлектрика можно

охарактеризовать некоторым суммарным

дипольным моментом (равным векторной

сумме дипольных моментов отдельных

молекул). Для того, чтобы охарактеризовать

состояние поляризации диэлектрика в

каждой небольшой его области, вводят

понятие вектора

поляризации

![]() .

Вектором поляризации

.

Вектором поляризации

![]() называют дипольный момент единицы

объема диэлектрика. В различных областях

диэлектрика вектор

называют дипольный момент единицы

объема диэлектрика. В различных областях

диэлектрика вектор![]() может быть разным. Поляризация, при

которой вектор

может быть разным. Поляризация, при

которой вектор![]() в каждой небольшой области диэлектрика

один и тот же, называется однородной.

Очевидно, что однородно поляризованным

будет диэлектрик, помещенный в однородное

внешнее электрическое поле.

в каждой небольшой области диэлектрика

один и тот же, называется однородной.

Очевидно, что однородно поляризованным

будет диэлектрик, помещенный в однородное

внешнее электрическое поле.

![]() .

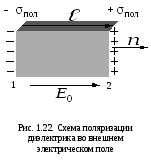

Мысленно вырежем из диэлектрика

прямоугольный параллелепипед,

ребро

.

Мысленно вырежем из диэлектрика

прямоугольный параллелепипед,

ребро![]() которого параллельно

которого параллельно![]() .

Поверхностную плотность поляризационных

зарядов на гранях 1 и 2

обозначим

.

Поверхностную плотность поляризационных

зарядов на гранях 1 и 2

обозначим

![]() и

и![]() (рис. 1.22). Рассчитаем суммарный

дипольный момент параллелепипеда.

Можно считать, что наш образец состоит

из ряда диполей длиной

(рис. 1.22). Рассчитаем суммарный

дипольный момент параллелепипеда.

Можно считать, что наш образец состоит

из ряда диполей длиной![]() и дипольными моментами

и дипольными моментами![]() ,

где

,

где![]() –i-й

поляризационный заряд на грани 2.

Суммарный дипольный момент образца

равен

–i-й

поляризационный заряд на грани 2.

Суммарный дипольный момент образца

равен

![]() ,

,

где

![]()

площадь каждой из граней 1 и 2. Тогда

согласно данному определению вектор

поляризации:

площадь каждой из граней 1 и 2. Тогда

согласно данному определению вектор

поляризации:

![]() .

.

Проекция

вектора поляризации на направление

нормали

![]() к грани 2:

к грани 2:

![]() .

(1.22)

.

(1.22)

Уравнение

(1.22) можно записать в виде:

![]() .

Полный поляризационный заряд на

поверхности

.

Полный поляризационный заряд на

поверхности![]() диэлектрика в общем случае определяется

поверхностным интегралом:

диэлектрика в общем случае определяется

поверхностным интегралом:

![]() .

.

Полученное

выражение имеет общий характер. Оно

будет справедливо и в случаях, когда

поляризационные заряды находятся на

неплоских поверхностях и поляризация

неоднородна. Итак, проекция вектора

поляризации на направление нормали к

поверхности равна суммарному заряду,

смещенному при поляризации диэлектрика

вдоль нормали через единичную площадь.

Выражение (1.22) показывает, что вектор

поляризации измеряется в

![]() .

.

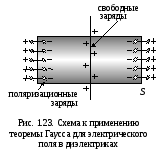

![]() выберем цилиндр длиной

выберем цилиндр длиной![]() ,

ось которого перпендикулярна

плоскости, а основания равноудалены от

нее. Теперь внутрь поверхности

,

ось которого перпендикулярна

плоскости, а основания равноудалены от

нее. Теперь внутрь поверхности![]() попадут не только свободные заряды,

находящиеся на плоскости, но и

связанные заряды, появляющиеся

вследствие поляризации диэлектрической

среды (на рис. 1.23 показаны диполи,

«разрезанные» поверхностью

попадут не только свободные заряды,

находящиеся на плоскости, но и

связанные заряды, появляющиеся

вследствие поляризации диэлектрической

среды (на рис. 1.23 показаны диполи,

«разрезанные» поверхностью![]() на две части – отрицательные заряды

этих диполей оказались внутри поверхности

на две части – отрицательные заряды

этих диполей оказались внутри поверхности![]() ).

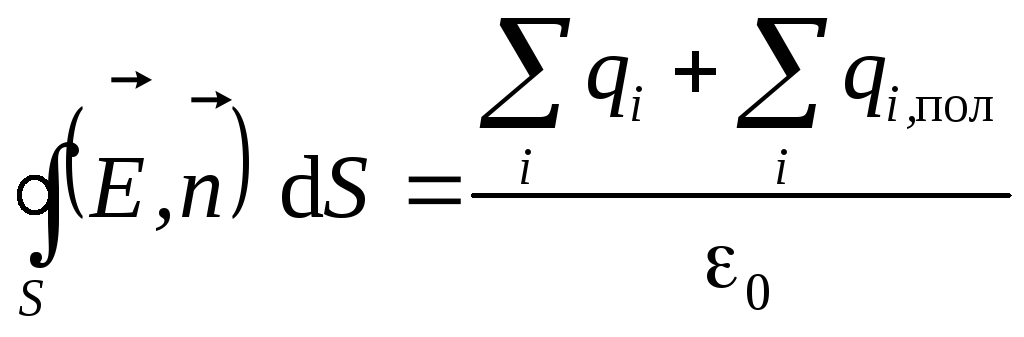

Поэтому теорему Гаусса (1.18) в этом случае

правильно будет записать в следующем

виде:

).

Поэтому теорему Гаусса (1.18) в этом случае

правильно будет записать в следующем

виде:

,

(1.23,а)

,

(1.23,а)

где

![]()

сумма свободных зарядов, находящихся

внутри поверхности

сумма свободных зарядов, находящихся

внутри поверхности

![]() ,

а

,

а![]()

сумма нескомпенсированных связанных

или поляризационных зарядов, находящихся

внутри поверхности

сумма нескомпенсированных связанных

или поляризационных зарядов, находящихся

внутри поверхности

![]() .

.

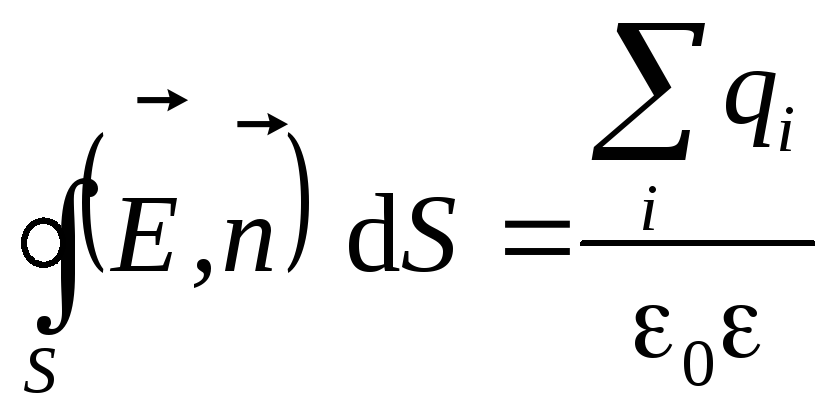

С другой стороны, из опыта известно, что электрическое поле в диэлектрике уменьшается в некоторое число раз по сравнению с полем в вакууме. Это число называется диэлектрической проницаемостью среды и обозначается . Величина зависит только от свойств диэлектрика и не зависит от величины внешнего электрического поля. Такое уменьшение электрического поля в диэлектрике можно было бы учесть, «поправив» теорему Гаусса следующим образом:

.

(1.23,б)

.

(1.23,б)

Выражения (1.23,а) и (1.23,б) – суть одно и тоже. На практике для определения электрического поля в диэлектрических средах, конечно, пользуются выражением (1.23,б), поскольку сумма поляризационных зарядов, попавших внутрь какой-либо поверхности в объеме диэлектрика – величина неизвестная, а величина для каждого диэлектрика определена экспериментально.

Для описания электрического поля в изотропном диэлектрике вводится вспомогательный вектор:

![]() ,

(1.24)

,

(1.24)

называемый

вектором

электрического смещения.

Теорему Гаусса для электрического поля

в диэлектриках можно записать через

вектор

![]() .

Простые преобразования выражения

(1.23,б) дают следующий результат:

.

Простые преобразования выражения

(1.23,б) дают следующий результат:

![]() .

(1.23,в)

.

(1.23,в)

Поскольку в правой части выражения (1.23,в) осталась только сумма свободных зарядов (сравните с формулой 1.23,а), говорят, что вектор электрического смещения характеризует электрическое поле только свободных зарядов (или определяется только свободными зарядами). При одном и том же распределении свободных зарядов этот вектор будет одним и тем же, не зависимо от среды, в которой находятся эти заряды.

Все заряженные объекты, рассматриваемые в примерах 1.3 - 1.6, можно проанализировать теперь и в диэлектрической среде. Для этого нужно использовать теорему Гаусса в виде (1.23,б) или (1.23,в). Естественно, что в полученных результатах для напряженностей и потенциалов всякий раз будет появляться величина диэлектрической проницаемости в знаменателе. Например, поле заряженной плоскости (см. пример 1.3) определяется выражением:

![]() , (1.20,а)

, (1.20,а)

а поле между двумя противоположно заряженными плоскостями (см. пример 1.4):

![]() .

(1.20,б)

.

(1.20,б)

Если

полая равномерно заряженная сфера (или

металлический шар) (см. пример 1.5) находятся

в диэлектрике, то при

![]() напряженность электрического поля

сферы

напряженность электрического поля

сферы

![]() ,

,

а потенциал

![]() .

.

Потенциал самой сферы

![]() .

.

В

заключение отметим, что между тремя

векторами

![]() ,

,![]() и

и![]() существует связь, определяемая уравнением:

существует связь, определяемая уравнением:

![]() .

(1.25)

.

(1.25)

Комбинируя (1.24) и (1.25), можно получить:

![]() или:

или:

![]() (1.26)

(1.26)

Величина

![]() называется поляризуемостью диэлектрика.

называется поляризуемостью диэлектрика.

В

неизотропных диэлектриках, диэлектрические

свойства которых зависят от направления,

векторы

![]() ,

,![]() и

и![]() не параллельны и уравнения 1,24 и 1.25 не

справедливы. Поэтому в общем случае

именно уравнение (1.25) является определением

вектора электрического смещения.

не параллельны и уравнения 1,24 и 1.25 не

справедливы. Поэтому в общем случае

именно уравнение (1.25) является определением

вектора электрического смещения.