- •2. Методы исследования центральной нервной системы

- •3.Обмен веществ и энергии

- •4. Срочная и долговременная адаптация.

- •5. Гомеостаз.

- •6. Строение и функции нейронов

- •7. Нейроглия. Астроглия, олигодендрия, эпендимная глия

- •8. Механизм возникновения мембранного потенциала

- •9. Изменения возбудимости клетки во время ее возбуждения. Лабильность

- •10. Проведение возбуждения по нервам

- •12 И 13

- •14 И 15

- •17. Вегетативная нервная система

- •20.Продолговатый и средний мозг

- •23. Эндокринная система ребенка

- •24. Гормоны как носители информации

- •27. Щитовидная железа

- •2. Классификация безусловных рефлексов.

- •3. Механизм образования условных рефлексов.

- •4. Условия образования условных рефлексов.

- •5. Классификация условных рефлексов.

- •2. Физиология зрительного анализатора. Рецепторный аппарат. Фотохимические процессы в сетчатке глаза при действии света.

- •3. Слуховой анализатор. Звукоулавливающий и звукопроводящий аппарат органа слуха.

- •4. Значение обоняния. Рецепторы, проводниковый отдел и центральный конец обонятельного анализатора.

- •5. Вкусовая рецепция. Виды вкусовых ощущений. Особенности проводникового отдела.

- •43-46. Кожный анализатор: виды рецепции, проводниковый отдел, представительство в коре больших полушарий.

- •7. Орган равновесия: значение в жизни человека и животных. Особенности рецепторного аппарата.

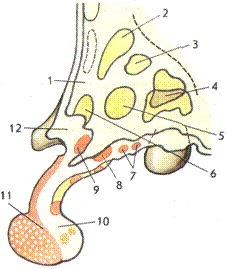

20.Продолговатый и средний мозг

Продолговатый мозг. Продолговатый мозг является непосредственным продолжением спинного мозга. Нижняя его граница находится на уровне большого затылочного отверстия. Вверху продолговатый мозг граничит с задним мозгом – нижним краем моста.

Длина продолговатого мозга около 25 мм. По форме он напоминает усеченный конус. Передняя поверхность продолговатого мозга разделена передней срединной щелью. По бокам этой щели располагаются продольные возвышения – пирамиды, образованные пучками нервных волокон нисходящих проводящих путей. Сбоку от пирамид с каждой стороны из мозга выходят корешки подъязычного нерва (XII пары черепных нервов).

Задняя поверхность продолговатого мозга разделена задней срединной бороздой. По бокам от нее расположены подходящие сюда задние канатики спинного мозга. По бокам от задних канатиков из мозга выходят корешки языкоглоточного, блуждающего и добавочного нервов (IX, X, XI пары черепных нервов). Полостью продолговатого мозга (общей с задним мозгом) является IV желудочек.

Внутреннее строение. Продолговатый мозг состоит из серогои белого вещества основания и покрышки. Белое вещество основания продолговатого мозга состоит из длинных нервных волокон, нисходящих проводящих путей. Нисходящие проводящие пути идут от коры больших полушарий и ядер ствола мозга к двигательным нервным клеткам спинного мозга. Белое вещество покрышки продолговатого мозга состоит из восходящих и нисходящих проводящих путей. Восходящие проводящие пути – это продолжение проводящих путей спинного мозга, идущих к ядрам (серому веществу) головного мозга.

Серое вещество покрышки продолговатого мозга состоит из отдельных групп нервных клеток, расположенных внутри белого вещества. Это ядра черепных нервов с IX по XII пару и скопления нейронов ретикулярной формации. Ретикулярная формация(сетчатое вещество) образовано отдельными нервными клетками и мелкими их скоплениями (ядрами), соединенными друг с другом многочисленными отростками (нервными волокнами).

Функциональное значение продолговатого мозга. Ядра продолговатого мозга обеспечивают чувствительную, двигательную и вегетативную иннервацию многих органов головы, шеи, груди и живота. Так, аксоны двигательных нервных клеток подъязычного нерва, образующие подъязычный нерв, иннервируют все мышцы языка. Нервные волокна добавочного нерва (XI пара) направляются к некоторым мышцам шеи. Блуждающий нерв (X пара) иннервирует органы грудной и брюшной полостей тела (сердце, легкие, органы системы пищеварения и т.д.). Языкоглоточный нерв(IX пара) вместе с блуждающим иннервирует мышцы глотки, а чувствительные волокна этих нервов – слизистую оболочку языка, глотки, гортани.

Клетки и клеточные скопления ретикулярной формацииучаствуют в образовании восходящих и нисходящих проводящих путей, влияют на проходящие по ним нервные импульсы (усиливают их или ослабляют). Ядра ретикулярной формации регулируют ритмичные сокращения диафрагмы (вдох – выдох) – дыхательный центр, уровень давления крови в сосудах (сосудодвигательный центр).

Мост мозга (Варолиев мост)

Мост мозга располагается впереди продолговатого мозга в виде утолщенного валика. Поперечные волокна моста формируютправую и левую средние ножки мозжечка, которые соединяют мост с мозжечком. Задняя поверхность моста, прикрытая мозжечком, участвует вместе с продолговатым мозгом в образовании дна IV желудочка – так называемой ромбовидной ямки. Из моста выходят черепные нервы (с V по VII пару): это тройничный нерв (V),отводящий нерв (VI), лицевой нерв (VII) и преддверно-улитковый нерв (VIII).

Внутреннее строение. Белое вещество моста образовано восходящими и нисходящими проводящими путями. В белом веществе моста проходят проводящие пути слуха и равновесия, а также чувствительные пути, проводящие нервные импульсы от кожи лица и других органов головы. Серое вещество моста состоит из двигательных, чувствительных и вегетативных ядер черепных нервов и нейронов ретикулярной формации, продолжающейся в мост из продолговатого мозга.

Функциональное значение моста. Из ядер моста осуществляется чувствительная, двигательная и вегетативная иннервация органов головы, в том числе и некоторых органов чувств. Так, тройничный нерв (V пара) двигательными волокнами иннервирует жевательные мышцы, а его чувствительные волокна, образуя три ветви, проводят чувствительные импульсы от кожи лица и других органов головы в мост. Отводящий нерв (VI пара) несет двигательные импульсы к одной из глазодвигательных мышц (отводящей) . Аксоны нервных клеток двигательного ядра лицевого нерва (VII пара) иннервируют мимические мышцы лица, а его чувствительные волокна проводят в мост вкусовую чувствительность от рецепторов языка. К ядрам преддверно-улиткового нерваприходят нервные импульсы от органов слуха и равновесия ( внутреннего уха).

Мозжечок. Мозжечок (малый мозг) расположен сзади от моста продолговатого мозга. Он состоит из средней непарной части – червя и парных правого и левого полушарий. Поверхность полушарий и червя разделяют многочисленные поперечные борозды, между которыми расположены узкие полоски – листки мозжечка. Проводящие пути связывают мозжечок с другими частями центральной нервной системы. Они образуют три пары ножек мозжечка – нижние, верхние и средние. Нижние соединяют мозжечок с продолговатым мозгом, верхние – со средним мозгом, средние – с мостом.

Внутреннее строение. В мозжечке различают серое и белое вещество. Серое вещество расположено поверхностно и образуеткору мозжечка толщиной 1 – 2,5мм. Нервные клетки в коре образуют три слоя. Наружный молекулярный и внутренний зернистый слои состоят из мелких нервных клеток. Средний слой образован крупными клетками грушевидной формы. Белое вещество мозжечка представлено нервными волокнами и лежит под корой. В толще белого вещества располагаются группы нейронов, образующие парные ядра мозжечка. Отростки одного наиболее крупного из них (зубчатого ядра) входят в состав верхней ножки мозжечка. Другие ядра (пробковидные, шаровидные и так называемые ядра шатра) лежат между зубчатыми ядрами.

Функциональное значение мозжечка. Мозжечок оказывает влияние на различные двигательные функции. Он обеспечивает точность, ловкость и координированность движений. Мозжечок принимает участие в регуляции вегетативных функций, влияет на сердечно-сосудистую, дыхательную и пищеварительную системы.

Под мозжечком находится IV желудочек, который является полостью заднего и продолговатого мозга. Внизу в IV желудочек открывается центральный канал спинного мозга, а вверху IV желудочек переходит в узкий канал – водопровод мозга,являющийся полостью среднего мозга. Дно IV желудочка, образованное задней поверхностью продолговатого мозга и моста, имеет форму ромба, поэтому его называют ромбовидной ямкой.Крыша IV желудочка имеет вид шатра, который образован тонкой пластинкой мозгового вещества (верхними ножками мозжечка, верхними и нижними мозговыми парусами) . Нижняя часть шатра со стороны IV желудочка покрыта сосудистым сплетением, клетки которого вырабатывают спинномозговую жидкость.

Средний мозг. Средний мозг расположен между мостом внизу и промежуточным мозгом вверху. К среднему мозгу относятся ножки мозга и крыша среднего мозга. Средний мозг имеет полость, так называемый водопровод мозга – узкий канал, который соединяет III и IV желудочки мозга.

Крыша среднего мозга, или пластинка четверохолмия, поперечной и продольной бороздами разделена на два верхних и два нижних холмика. Ядра, образованные нервными клетками верхних холмиков, являются подкорковыми центрами зрения, а нижних холмиков – подкорковыми центрами слуха.

Ножки мозга – это белые округлые тяжи, выходящие из моста и направляющиеся вперед и вверх к промежуточному мозгу и к полушариям большого мозга. От среднего мозга отходят III и IV пары черепных нервов – глазодвигательный и блоковой нервы.

Каждая ножка мозга состоит из основания и покрышки,которые разделены черным веществом

Образовано оно нервными клетками, в цитоплазме которых много пигмента меланина. Черное вещество участвует в поддержании мышечного тонуса скелетных мышц, а также в регуляции функций вегетативной нервной системы.

В основании ножек мозга идут нисходящие проводящие пути от клеток коры большого мозга к двигательным нейронам передних рогов спинного мозга и к двигательным ядрам черепных нервов, расположенным в стволе головного мозга.

Покрышка среднего мозга образована восходящими и нисходящими проводящими путями. Серое вещество покрышки среднего мозга состоит из ядер черепных нервов III и IV пар(глазодвигательного и блокового}. красных ядер и клетокретикулярной формации. Отростки клеток III и IV ядер направляются к мышцам глазного яблока. Красные ядра регулируют тонус скелетных мышц и обеспечивают привычные, автоматические движения скелетной мускулатуры.

Функции среднего мозга связаны также с ядрами его холмиков – пластинки четверохолмия. Нервные клетки этих ядер в ответ на световые и звуковые раздражения через двигательные нейроны посылают импульсы к мышцам головы и туловища, которые обеспечивают быстрые движения. Эти рефлексы способствуют быстрой реакции организма на неожиданные, внезапные раздражения.

21. Промежуточный мозграсположен выше среднего мозга, под полушариями большого мозга. Его структуры в основном скрыты полушариями конечного мозга. В промежуточном мозге различают: парный таламус (зрительные бугры), забугорную, надбугорную области и гипоталамус (подбугорная область). Полостью промежуточного мозга является III желудочек.

Таламус (зрительный бугор) – парное образование яйцевидной формы. Его нижняя поверхность сливается с подбугорной областью, наружная боковая (латеральная) – граничит с большим полушарием, внутренняя боковая (медиальная) – образует боковую стенку III желудочка.

Таламусы состоят из серого и белого вещества. Серое вещество образовано скоплениями нервных клеток – ядрами. В зрительном бугре насчитывают около 40 ядер. На клетках некоторых из них оканчиваются нервные волокна восходящих проводящих путей, по которым поднимаются импульсы всех видов общей чувствительности (болевой, температурной, осязания, давления и др.), в том числе чувствительные сигналы от мышц и сухожилий. Аксоны вставочных нейронов ядер таламуса образуют прямые связи с нервными клетками центральных (проекционных) полей коры полушарий большого мозга. Таким образом, все чувствительные нервные импульсы, сигналы, которые поступают в кору полушарий большого мозга, проходят через таламусы промежуточного мозга. Поэтому при повреждении таламусов уменьшается или полностью исчезает осознанное восприятие различных видов чувствительности.

Рассеянные клетки и ядра ретикулярной формации (сетчатого образования), располагающиеся в промежуточном мозге и в глубоких (центральных) отделах среднего мозга, моста и продолговатого мозга, выполняют проводниковую функцию, а также активируют деятельность коры полушарий большого мозга. Нервные импульсы, проходящие через клетки ретикулярной формации, усиливаются или ослабляются; ретикулярная формация оказывает на них возбуждающее или тормозящее действие. Импульсы, идущие через ретикулярную формацию к коре полушарий большого мозга, поддерживают рабочий тонус коры, В связи с этими функциями ретикулярную формацию называют активирующей системой.

Забугорная область промежуточного мозга состоит из двух пар коленчатых тел. Наружные (латеральные) коленчатые телаявляются подкорковым центром зрения, медиальные коленчатые тела – подкорковым центром слуха. В наружных коленчатых телах заканчивается часть волокон зрительного пути, идущих в мозг от сетчатки глаз. На нервных клетках медиальных коленчатых тел оканчиваются волокна, несущие слуховую чувствительность от воспринимающих звуковые раздражения клеток внутреннего уха.

Аксоны нервных клеток коленчатых тел направляются к соответствующим центрам (зрительному, слуховому), расположенным в коре большого мозга. В белом веществе полушарий большого мозга эти волокна образуют так называемую зрительную и слуховую лучистость.

Надбугорная область относительно мала. Находится она над задней частью таламусов. Образована надбугорная область поводками. треугольниками поводков и спайкой поводков, которые связаны с железой внутренней секреции – эпифизом, участвующим в регуляции процессов, протекающих в организме ритмически (циклически).

Гипоталамус (подбугорная область) располагается спереди от ножек мозга. Подбугорная область включает ряд структур: перекрест зрительных нервов, серый бугор, воронку, сосцевидные тела. Сосцевидные тела имеют шаровидную форму. На клетках сосцевидных тел оканчивается часть волокон обонятельного пути. Спереди от сосцевидных тел лежит серый бугор. Суживаясь книзу, серый бугор переходит в воронку, проникающую в гипофизарную ямку тела клиновидной кости. На воронке как бы подвешен гипофиз – железа внутренней секреции. Кпереди от серого бугра зрительные нервы образуют зрительный перекрест. Полостью промежуточного мозга является III желудочек, имеющий вид узкой щели, ограниченной по бокам внутренней поверхностью таламусов, а снизу – верхней частью гипоталамуса (подбугорья). Верхнюю стенку III желудочка образует свод мозга, к которому снизу прилежит сосудистое сплетение III желудочка, продуцирующего спинномозговую жидкость. В задней своей части III желудочек через узкую полость среднего мозга – водопровод мозга – сообщается с IV желудочком.

Внутреннее

строение гипоталамуса. Серое вещество

гипоталамуса представлено скоплениями

нервных клеток – ядрами, которые

группируются в переднем, среднем и

задних отделах гипоталамуса. Среди

нервных клеток гипоталамуса находится

многосекреторных

нейронов, которые

совмещают свойства нервных и эндокринных

клеток, являясь нейросекреторными

клетками. Секреторные нейроны переднего

отдела гипоталамуса синтезируют

биологически активные вещества,

которые по аксонам проходят в заднюю

долю гипофиза. Мелкие

нейросекреторные клетки среднего отдела

подбугорной области вырабатывают

вещества, с помощью которых контролируется

гормонообразовательная

деятельность передней доли гипофиза

(аденогипофиза). При этом одна часть

биологически активных веществ стимулирует

выделение и продукцию гормонов клетками

передней доли гипофиза, а другая угнетает

их функцию. Таким образом, гипоталамус

является связующим звеном между нервной

и эндокринной системами.

22.

Кора головного мозга

Кора головного мозга является самым новым образованием с точки зрения ее эволюционного развития. Толщина коры больших полушарий (КБП) составляет 1,3—4,5 мм. Кора содержит от 10 до 18 млрд. нервных клеток. Площадь поверхности КБП составляет 2200 см2. Основными клетками КПБ являются пирамидальные, звездчатые и веретенообразные.

Главные афференты поступают к КБП по волокнам таламокортикального пути.

Для КБП характерны многочисленные межнейронные связи, количество которых интенсивно увеличивается вплоть до 18 лет. Окончательное созревание КПБ заканчивается к 22—23 годам.

По плотности расположения и форме нейронов Бродман разделил КБП на 53 цитоаритектонических поля.

Морфо-функциональной единицей КБП является вертикальная колонка, которая выполняет определенную функцию. Вертикальная колонка это крупные пирамидальные клетки с расположенными над и под ними нейронами, которые образуют функциональное объединение. Все нейроны колонки отвечают на раздражение одного и того же рецептора одинаковой реакцией и совместно формируют эфферентный ответ. Распространение возбуждения от одной колонки на рядом расположенную ограничено латеральным торможением

В коре выделяют несколько областей:

Моторная зона. При ее стимуляции появляются различные движения.

Сенсорная зона. В эту область коры поступают специфические афферентные импульсы от рецепторов с периферии.

Ассоциативные зоны. К этим областям коры поступает информация от различных рецепторных полей КБП.

В КБП выделяют области с менее определенными функциями. Так, значительная часть лобных долей, особенно с правой стороны, может быть удалена без заметных нарушений. Однако, если произвести двухстороннее удаление лобных областей возникают тяжелые психические нарушения.

В коре располагаются проекционные зоны анализаторов. По структуре и функциональному значению их разделили на 3 основные группы полей:

1.Первичные поля (ядерные зоны анализаторов).

2. Вторичные поля

3. Третичные поля.

Первичные поля связаны с органами чувств и движения. Созревают рано. И.П. Павлов назвал их ядерными зонами анализаторов. Они осуществляют первичный анализ отдельных раздражителей, которые поступают в кору. Если произойдет нарушение первичных полей, к которым информация поступает от органа зрения или слуха, то возникает корковая слепота или глухота.

Вторичные поля – это периферические зоны анализаторов. Они располагаются рядом с первичными и связаны с органами чувств через первичные поля. В этих полях происходит обобщение и дальнейшая обработка информации. При поражении вторичных полей человек видит, слышит, но не узнает и не понимает значение сигналов.

Третичные поля – это зоны перекрытия анализаторов. Располагаются на границах теменной, височной и затылочной областей, а также в области передней части лобных долей. В процессе онтогенеза созревают позже. Эти поля обеспечивают согласованную работу обоих полушарий. Здесь происходит высший анализ и синтез, вырабатываются цели и задачи. Третичные поля обладают обширными связями.

Наличие структурно различных полей В КБП предполагает и разное их функциональное значение. В КБП выделяют сенсорные, моторные и ассоциативные области.

Сенсорные зоны. В каждом полушарии имеются две сенсорные зоны:

Соматическая (кожная, мышечная, суставная чувствительность).

Висцеральная, к этой зоне коры поступают импульсы от внутренних органов.

Соматическая зона находится в области постцентральной извилины. В эту зону от специфических ядер таламуса поступает информация от кожи и двигательного аппарата. Кожная рецепторная система проецируется на заднюю центральную извилину. Большую поверхность занимает представительство рецепторов кистей рук, мимических мышц лица, голосового аппарата и гораздо меньше от бедра, голени и туловища, так как в этих участках локализовано меньше рецепторов.

Вторая соматосенсорная зона локализована в районе сильвиевой борозды. В этой зоне идет интеграция и критическая оценка информации от специфических ядер таламуса. Например, зрительная зона локализована в затылочной доле в области шпорной борозды. Слуховая система проецируется в височную долю (извилина Гешля).

Все сенсорные и моторные зоны занимают менее 20% поверхности КБП. Остальная кора составляет ассоциативную область. Каждая ассоциативная область КПБ связана с несколькими проекционными областями. В состав ассоциативных областей коры входит часть теменной, лобной и височной долей. Границы ассоциативных полей нечеткие. Нейроны ассоциативных областей участвуют в интеграции различной информации. Здесь идет высший анализ и синтез раздражений. В результате формируются сложные элементы сознания. Теменная часть коры участвует в оценке биологического значения информации и пространственного восприятия. Лобные доли (поля 9-14) вместе с лимбической системой контролирует мотивационное поведение и осуществляют программирование поведенческих актов. Если разрушить участки лобных долей возникает нарушение памяти.

Ритмы ЭЭГ

Альфа – ритм 8 -13 имп/сек,

амплитуда 50 мкВ

Бета – ритм 14-30 имп/сек,

амплитуда 25 мкВ

Тета – ритм 4-8 имп/сек

Дельта – ритм 0,5-3,5 имп/сек

амплитуда 100 – 300 мкВ

Электрическая активность коры

Изменения функционального состояния коры отражается на ее биопотенциалах. Спонтанные электрические колебания, обладающие определенной периодичностью, называются электроэнцефалографией (ЭЭГ).

ЭЭГ широко используется в клинике, так как она позволяет оценить состояние коры, получить информацию о глубине наркоза, о локализации патологического процесса.

Различают следующие ритмы ЭЭГ:

Αльфа-ритм – частота 8-13 в сек, амплитуда – 50 мкВ. Этот ритм регистрируется в покое, при отсутствии внешних раздражителей, когда человек находится в удобном положении с закрытыми глазами.

Бета-ритм – частота 14-30 в сек, амплитуда – 25 мкВ. Этот ритм регистрируется при переходе человека в активное состояние и указывает на десинхронизацию коры.

Тета-ритм – частота 4-7 Гц, амплитуда – 100-300 мкВ. Регистрируется при переходе от состояния покоя в состояние сосредоточения внимания или ко сну.

Дельта-ритм – частота 3-5 Гц, амплитуда – 100-300 мкВ.

Регистрируется во время глубокого сна, при потере сознания, во время наркоза. У бодрствующих людей дельта-ритм не фиксируется, однако он характерен для гиппокампа даже в активном состоянии

Межполушарная асимметрия мозга

Левое полушарие

Вербальное, формирует временные отношения, осуществляет анализ, последовательность восприятий, абстрактное восприятие

Правое полушарие

Невербальное, формирует пространственные отношения, осуществляет синтез, одновременное и конкретное восприятие

Функциональная асимметрия мозга.

Выделяют 3 вида асимметрии:

Моторная – неодинаковая двигательная активность мышц правой и левой половин тела.

Сенсорная – неодинаковое восприятие информации правым и левым полушариями.

Психическая. Люди, у которых доминирует левое полушарие, склонны к теориям, обладают большим словарным запасом, много говорят, подвижны, целеустремленны и способны строить прогнозы.

Люди, у которых доминирует правое полушарие, предпочитают конкретные виды деятельности, медлительны, мало говорят, очень сентиментальны, склонны к воспоминаниям.

В последнее время принята концепция о взаимодополняющем влиянии обеих полушарий КБП. Это означает, что преимущество одного полушария может быть выражено только в каком-то одном виде деятельности.

Асимметрия

Моторная – неодинаковость двигательной активности мышц рук, ног, лица.

Сенсорная – неравнозначность восприятия каждым из полушарий объектов слева и справа

Психическая: «левополушарный человек»,«правополушарный человек».