Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Тимофеева А.А

.pdf

25 НЕОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

а) |

б) |

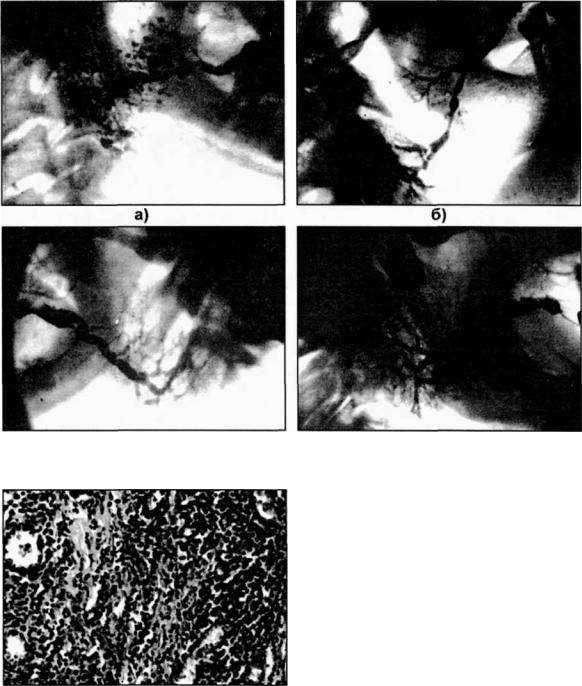

Рис. 25.2.17. Сиалограммы больных с калькулезным субмаксиллитом и локализацией камня в дистальном отделе протока (а) и в теле (б) железы.

в)

Рис. 25.2.18 (а, б, в). Калькулезный субмаксиллит. Боковые рентгенограммы

нижней челюсти. Выявлены слюнные камни в теле железы больших размеров.

Диагностика заболевания обычно не вызывает трудностей. Диагноз устанавливают с учетом анамнестических данных, осмотра больного и рентгенологического обследования. Рентгенография до настоящего времени является одним из решающих методов в распознавании калькулезного сиаладенита. Слюнные камни могут быть выявлены при боковой рентгенографии нижней челюсти (рис.25.2.18). При локализации камня в протоке поднижнечелюстнои железы слюнный камень можно выявить проводя рентгенографию мягких тканей дна полости рта в прямой (рис.25.2.19) и трансангулярной укладке (рис.25.2.20). Для этого пленка вводится как можно глубже в полость рта и прикусывается зубами, а центральный луч направляется строго перпендикулярно к поверхности дна полости рта, т.е. с подподбородочной области (прямая укладка), или из-под угла нижней челюсти, т.е. заднего отдела поднижнечелюстнои области (трансангулярная укладка). При прямой укладке выявляют слюнные камни, которые локализуются в переднем отделе выводного протока поднижнечелюстнои железы, а при трансангулярной укладке - в заднем отделе протока. Для рентгенографии выводного протока околоушной железы рентгенпленку закладывают в преддверие полости рта за щеку, фиксируют пальцем больного и центральный луч направляют перпендикулярно к тканям щеки (рис.25.2.12-г).

600

25.2. Хронические сиападениты

Слюнные камни всегда рентгеноконтрастны. Лишь в единичных случаях они могут быть рентгенонегативными (B.C. Коваленко, 1957).

В последние годы для установления местонахождения слюнного камня широко используют современные методы обследования больного: компьютерную томографию, ультразвуковую диагностику, магнитоядерный резонанс и др. (рис.25.2.21).

Лечение калькулезного сиаладенита только хирургическое. Консервативное лечение эффекта не дает. Объем оперативного вмешательства зависит от следующего: локализации слюнного камня (в протоке или в железе); изменений в железе, вызванных наличием камня; вида железы (околоушная, поднижнечелюстная, подъязычная) и общего состояния организма больного (возраст, сопутствующее заболевание и др.).

Рассмотрим некоторые оперативные вмешательства, которые используются в лечении калькулезного сиаладенита

Операция удаления слюнного камня из поднижнечелюстного протока. Проводят местное проводниковое обезболивание язычного нерва в сочетании с инфильтрационной анестезией (можно и без нее). Проток вместе с мягкими тканями берут на лигатуру позади камня, что препятствует его смещению в дистальный отдел протока. Рассекают слизистую оболочку дна полости рта параллельно подъязычному валику (между ним и основанием языка). После разведения краев раны острыми крючками выделяют поднижнечелюстной проток тупым путем. Стенку протока рассекают продольным разрезом. Камень удаляют пинцетом или хирургической ложечкой. Рану не зашивают и не дренируют. Больному назначают слюногонную диету.

в)

г)

Рис. 25.2.19. Рентгенограммы мягких тканей дна полости рта в прямой укладке. Слюнные камни круглой (а,б) и вытянутой (в,г) формы в передних отделах протока поднижнечелюстнойжелезы.

Скептически отношусь к формированию нового протока поднижнечелюстной железы пластическим путем или методом длительного дренирования детским желудочным зондом (Имад Мохамад Эль-Хусейни, 1995). Мне пришлось неоднократно видеть больных после таких оперативных вмешательств. Лечение, в конечном итоге, закончилось экстирпацией поднижнечелюстной железы.

Операция удаления слюнного камня из протока околоушной железы. При расположении камня в подслизистом или щёчном отделах околоушного протока делают внутриротовои разрез слизистой оболочки щеки длиной до 3 см по линии смыкания зубов (на уровне устья протока и сразу же за ним). После инфильтрационной анестезии разрезают только слизистую оболочку щеки. Проток выделяют тупым путем. При обнаружении камня, находящегося в протоке, делают продольный разрез стенки протока и камень удаляют пинцетом или хирургической ложкой. И.Ф. Ромачева и соавт. (1987) не рекомендуют зашивать стенку протока после удаления камня. Считаю, что так нужно поступать, хотя в некоторых случаях возможно делать пла-

601

25 НЕОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

стику протока. В нашей клинике стенку протока зашивают с помощью атравматичной иглы нейлоновой нитью или кетгутом. Перед наложением швов через устье в проток вводится полиэтиленовый катетер соответствующего диаметра. То есть зашивают стенку протока на катетере. Ча слизистую оболочку щели кетгутом накладывают узловатые швы. Катетер оставляют в протоке до 6-7 дней, прикрепив его швом к слизистой оболочке щеки (рис. 25.2.22).

Рис.25.2.20.Рентгенограмма мягкихтканей |

Рис. 25.2.21. Компьютерная томограмма |

дна полости рта в трансангулярной |

больного с калькулезным |

укладке. Выявлен слюнной камень |

субмаксиллитом. Слюнной камень, |

округлой формы в дистальном отделе |

локализующийся в теле железы, указан |

протока поднижнечелюстной железы. |

стрелкой. |

При локализации слюнного камня в жевательном или преджевательном отделах делают внеротовой разрез - горизонтальный разрез по ходу проекции протока (менее эстетичен) или разрез по Ковтуновичу. Под инфильтрационной анестезией рассекают кожу, подкожную клетчатку и околоушную фасцию над пальпаторно определяемым камнем. Ткани раздвигают тупым путем. После обнаружения протока его рассекают продольным разрезом над проекцией камня.

Около выводного протока проходят щечные ветви лицевого нерва (лежат непосредственно на протоке). Ветви лицевого нерва отводят в сторону. Стенку протока сшивают на полиэтиленовом (предварительно введенном через устье) катетере, который оставляют в протоке на 5-7 дней. Рану послойно зашивают.

Рис. 25.2.22. Сиалограммы больного с калькулезным паротитом до операции (а) и через 2 месяца после удаления слюнного камня из выводного протока (б).

Наблюдается некоторое восстановление структурных изменений.

Экстирпация поднижнечелюстной железы. Операцию проводят под эндотрахеальным наркозом или под местным обезболиванием (в этом случае дополнительно делается блокада верхнего шейного сплетения 1-2% раствором новокаина). Положение больного - на спине, под плечи подкрадывается валик. Голова запрокидывается назад и максимально поворачивается в здоровую сторону. Разрез кожи длиной 6-7 см делают параллельно краю нижней челюсти и отступя от него на 2 см книзу (чтобы не повредить краевую ветвь лицевого нерва). Начинается разрез от переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Послойно рассекают кожу,

602

25.2. Хронические сиаладениты

подкожную клетчатку, поверхностную фасцию шеи, подкожную мышцу, а затем собственную фасцию шеи, которая составляет капсулу железы, края раны разводят тупыми крючками. Железу крестообразно прошивают толстой капроновой нитью и подтягивают кверху. Кровоостанавливающими зажимами проводят выделение железы, которое происходит тем легче, чем меньше было обострений хронического воспаления (вызывает образование Рубцовых сращений с окружающими тканями). Перевязывают сосуды, которые подходят к железе. При выделении железы следует помнить, что в заднем ее полюсе по внутренней поверхности находится лицевая артерия. После ее перевязки и пересечения она ускользает под заднее брюшко двубрюшной мышцы (нужно быть осторожным!). При удалении поднижнечелюстной железы нельзя выходить за пределы фасции, которая образует капсулу железы (в нижнем отделе проходит подъязычный нерв). Следует проявлять осторожность при выделении верхнего края железы (вблизи от нижней челюсти), т.к. можно повредить краевую ветвь лицевого нерва. В верхнем отделе проходит язычный нерв. После завершения выделения железы препарируют ее выводной проток, который отходит от верхне - медиального края железы. Проток выделяют как можно ближе к его устью, перевязывают (кетгутом или шелком) и пересекают. Послеоперационную рану послойно зашивают кетгутом и полиамидной нитью (конским волосом). Для профилактики гематомы на рану накладывают давящую повязку на 5-6 дней. Послеоперационную рану мы обычно дренируем. В послеоперационном периоде больным назначаем симптоматическое лечение, а в некоторых случаях (для профилактики развития нагноений послеоперационной раны) - антибиотикотерапию.

Осложнения, которые возникают при проведении операции, в основном, зависят от квалификации хирурга, который ее выполняет. Возможны повреждения краевой ветви лицевого нерва, подъязычного и язычного нервов, кровотечение, нагноение послеоперационной раны.

В отдаленные периоды после операции экстирпации поднижнечелюстной железы (через 5-10 лет и более) жалобы на снижение слюноотделения или сухость в полости рта у прооперированных людей отсутствуют. Асимметрии лица не наблюдается. Других жалоб ранее оперированные больные не предъявляют. В некоторых случаях, через несколько месяцев после операции к нам обращались больные с воспалительными явлениями в области послеоперационных ран. При проведении рентгенографических исследований обнаруживали неудаленные слюнные камни, что требовало повторного хирургического лечения. При повреждении краевой ветви лицевого нерва назначали реабилитационное лечение (см. соответствующий раздел данного Руководства).

® Посттравматический сиаладенит

Впервые упоминание о посттравматическом сиаладените имеются в работах B.C. Коваленко (1970). A.M. Солнцев и соавт. (1991) подробно изучили это заболевание. По данным авторов, этот сиаладенит встречается в 6,8% всех форм хронических воспалительных процессов околоушной железы. По нашим данным, за последние десять лет заболевание составляет 5,2% от всех хронических сиаладенитов. Поднижнечелюстная железа поражается крайне редко. Заболевание встречается чаще у мужчин, реже у женщин. Возраст больных колеблется от 13 до 75 лет (B.C. Колесов, 1987).

Этиологическим фактором, который может быть причиной развития посттравматического сиаладенита является повреждение паренхимы железы или выводного протока при травме мягких тканей (ножевые ранения, съемным протезом, сепарационным диском и т.д.). Травма приводит к стенозу протока вплоть до его облитерации с последующим развитием свища. После проникновения инфекции в железу (через проток или через свищ) возникает хроническое рецидивирующее воспаление в железе.

Клиника. Жалобы больных сводятся к рецидивирующей припухлости в области пораженной слюнной железы (чаще околоушной), которая сопровождается распирающей болью. Припухлость в начале заболевания может, спустя некоторое время, исчезать, а в дальнейшем - сохраняется постоянно (рис.25.2.23). Часто заболевание осложняется наружным слюнным свищом. Пораженная железа увеличивается в размере, становится малоболезненной, уплотняется. На коже в месте травмы имеется рубец, а если травма нанесена зубным протезом или диском - ограниченное уплотнение мягких тканей в области устья протока. При массировании из устья выводного протока выделяется мутная слюна, а при стимуляции пищей - выделяется слюна через свищ. На сиалограмме имеются участки расширения и сужения выводных протоков вне- и внутрижелезистых, паренхима железы не определяется (рис.25.2.24).

Диагноз устанавливается по данным анамнеза, наличия рубца и рецидипирующсй припухлости пораженной железы, имеющегося слюнного свища и характерных данных сиалографического исследования железы.

603

25. НЕОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

Лечение заключается в ликвидации воспалительных явлений в железе, устранению препятствий для оттока слюны, закрытии наружных слюнных свищей. Посттравматический сиаладенит очень плохо поддается консервативному лечению, что требует применения хирургических методов лечения (паротидэктомии, экстирпации поднижнечелюстной железы, экстирпации выводного протока околоушной железы).

$ Сиалодохит

Синонимы: фиброзный сиалодохит, хронический сиалодохит Куссмауля, дуктоцеле, идиопатическая дилатация протоков.

Впонятие "сиалодохит" И.Ф. Ромачева (1973) и О.В. Рыбалов (1985) включают изменения как главного, так и внутрижелезистых протоков, a S. Rauch (1967) и Л. Сазама (1971) - изменения главного выводного протока.

Внашей клинике мы придерживаемся мнения A.M. Солнцева и соавт. (1991), которые считают, что сиалодохит может протекать в трех клинико-рентгенологических Формах:

— сиалодохит главного выводного протока;

— сиалодохит внутрижелезистых протоков;

— сочетание сиалодохита главного и внутрижелезистых протоков.

Сиалодохит наиболее часто, т.е. в 98% случаев, поражает околоушные железы (И.Ф. Ромачева и соавт., 1987).

Этиология. Некоторыми авторами хронический сиалодохит не выделяется в отдельную фуппу заболеваний, считая, что расширение выводных протоков слюнной железы - это одни из признаков клинического течения паренхиматозного паротита. По мнению большинства ученых (И.Ф. Ромачева, 1973; О.В. Рыбалов, 1985; A.M. Солнцев и соавт., 1991; S. Rauch (1967); Л. Сазама, 1971; и др.) сиалодохит может являться самостоятельной формой воспаления слюнных желез.

По моему мнению, сиалодохит, как самостоятельное заболевание, встречается довольно редко и только в околоушной железе. По нашим данным он самостоятельно встречается не более, чем в 6% всех хронических сиаладенитов. В остальных случаях сиалодохит является симптомом паренхиматозного, посттравматического, калькулезного и других сиаладенитов.

Рис. 25.2.23. Внешний вид больной с пра- |

Рис. 25.2.24. Сиалограмма больной с по- |

восторонним посттравматическим пароти- |

сттравматическимпаротитом.Имеются |

том. В правой околоушно-жевательной об- |

участки расширения и сужения выводных |

ласти имеется рубец. |

протоков вне- и внутрижелезистых. |

|

Паренхима железы не определяется. |

Если сиалодохит, который является самостоятельным заболеванием, принять за 100%, то в 33% случаев наблюдается сиалодохит главного выводного протока (рис.25.2.25), в 12% - сиалодохит внутрижелезистых протоков (рис.25.2.26) и 55% - сочетание сиалодохита главного и внутрижелезистых выводных протоков околоушной железы (рис.25.2.27).

Причина сиалодохита - это сдавление протока различными патологическими процессами (опухолью, лимфатическим узлом, рубцом, воспалительно измененными тканями и др., что приводит к развитию одностороннего сиалодохита. При врожденной аномалии развития протоков (гиперплазия, дилатация протоков, дивертикулы вблизи устья протока и др.) наблюдается двустороннее поражение.

604

25.2. Хронические сиаладениты

1

Рис. 25.2.25. Варианты сиалодохитов главного выводного протока (а,б,в,г). Сиалофаммы околоушной железы.

Рис. 25.2.26. Сиалограмма больного с сиалодохитом внутрижелезистых протоков.

Клиника. Жалобы больных сводятся к наличию распирающей и болезненной рецидивирующей припухлости в щечной или околоушной областях. Припухлость появляется при приеме пищи, переохлаждении, простудных заболеваниях. При обследовании больного главный выводной проток околоушной железы пальпируется в виде плотного болезненного тяжа. В области устья слизистая оболочка гиперемированная и отечная. При массировании железы из устья протока под напором выделяется застойная и вязкая слюна с нитями (хлопьями) фибрина (или слизисто-гнойная слюна) в большом количестве (до 6-8 мл). Слюна имеет соленоватый привкус. Устье выводного протока может быть сужено и слюну тогда возможно получить только после бужирования устья протока. Вне обострения симптомов интоксикации нет.

В начальной стадии заболевания клиническая симптоматика выражена мало, в клиниче- ски выраженной стадии - встречаются ранее описанные симптомы, в поздней стадии - частые рецидивы с резко выраженным клиническим проявлением.

60S

25. НЕОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

На сиалограмме - чередование участков расширений и сужений только главного выводного протока или только внутрижелезистых протоков, в других случаях - главного и внутрижелезистых протоков. Паренхима железы может быть неизменной, а могут наблюдаться участки скопления рентгеноконтрастного вещества (рис.25.2.25-25.2.27).

A.M. Солнцев и соавт. (1991) выделяют еще одну форму хронического сиалодохита - лимфогенный сиалодохит. Нами эта форма заболевания описана в предыдущем разделе данного руководства.

в) |

г) |

Рис. 25.2.27. Варианты сиалодохитов главного и внутрижелезистых протоков (а,б,в,г). Сиалограммы околоушной железы.

Рис. 25.2.28. Сиалодохит. Диффузная круглоклеточная инфильтрация околоушного протока.

Окраска гематоксилин - эозином. Ув. х 120.

Морфологическая картина сиалодохита подробно описана Н.А. Колесовой (1991). Согласно ее наблюдениям эпителий околоушного протока при сиалодохите выглядит дистрофически измененным, вплоть до полной десквамации и очагового разрушения. В некоторых участках, наоборот, отмечаются его локальная пролиферация с образованием неравномерных напластований, выступающих в просвет протока. Подэпителиальная мембрана утолщена, коллагенизирована, спаяна с подлежащей тканью. Собственная оболочка инфильтрирована лимфоцитами, макрофагами, плазматическими клетками, лаброцитами (рис.25.2.28). Фиброзная оболочка изменяется в меньшей степени: в ней выявляются мелкие круглоклеточные инфильтраты, сочетающиеся со склерозом части микрососудов и волокнистой стромы. Микрососуды вы-

606

25.2. Хронические сиаладениты

глядят полнокровными, стенки их неравномерно утолщены, инфильтрированы, иногда разрыхлены в отдельных участках. Волокнистая строма в местах инфильтрации разрушена. Наряду с этим определяется очаговое слияние и склероз коллагеновых волокон.

Диагноз устанавливается с учетом анамнестических данных, клинической симптоматики проявления заболевания и результатов сиалографии.

Лечение. Консервативное лечение сиалодохита сводится только к ликвидации остроты воспалительных проявлений, но ни в коем случае не приводит к ликвидации рецидивов заболевания, а тем более к его излечению.

Консервативное лечение заключается в назначении уротропина, салола, антисептических промываний железы, препаратов йода и т.д. (см. ранее). Хорошие результаты получены при промывании протока 0,1% раствором кверцетина и аэросила, а также внутрипротокового облучения гелий - неоновым лазером (Д.В. Топчий, 1993).

В нашей клинике для лечения хронического сиалодохита мы используем операцию - экстирпация околоушного протока, предложенную A.M. Солнцевым и соавт. (1986). Перед операцией проводят санацию железы путем ежедневного ее промывания антисептическими растворами в течение 6-7 дней, т.е. до появления прозрачной слюны (без слизи, фибрина, гноя). Операция производится под местным обезболиванием ( инфильтрационной анестезией). В устье выводного протока на глубину 1,5 см вводится полиэтиленовый катетер, диаметр которого соответствует просвету протока и через него из шприца медленно вводят 2 мл 2% новокаина. Разрез слизистой оболочки щеки длиной до 3-4 см делают параллельно линии смыкания зубов, окаймляя устье протока. Выделяют проток тупым путем, а при наличии добавочной доли вместе с последней. В области вступления внежелезистого отдела околоушного протока в паренхиму железы его захватывают и выкручивают или отсекают. В рану вводится активный дренаж, который фиксируется к слизистой оболочке швами. Полиэтиленовый катетер и резиновый баллончик выводят из полости рта и фиксируют на коже лба. Цель активного дренажа - отсасывание крови и раневого экссудата из послеоперационной раны.

В целях химической денервации ушновисочного нерва (для угнетения функции слюнной железы) между верхним краем козелка ушной раковины и задней поверхностью мыщелкового отростка вводят 80% этиловый спирт на 2% растворе новокаина на глубину 1,5-2 см (в зависимости от степени развития подкожной клетчатки).

На область послеоперационного вмешательства на 24 часа накладывается давящая повязка. В послеоперационный период назначается 0,1% раствор атропина сульфата по 6-8 кпл за 20-30 мин. до еды 3 раза в сутки в течение 7 дней. Активный дренаж удерживается до 5-7 дней, опорожняя резиновый баллон по мере его заполнения. При обтурации просвета катетера (сгустками крови или слизью) его промывают растворами антисептиков или протеолитических ферментов.

б)

Рис. 25.2.29. Сиалограммы околоушной железы больного с актиномикозом. Фаза: а) заполнения паренхимы;

б)резорбции и опорожнения.

При наблюдении за больными в отдельные периоды (от 1 года до 6 лет) железа пальпаторно и визуально не определялась, т.е. возникает ее атрофия.

Осложнения, которые могут возникнуть в послеоперационном периоде (сохранение функции околоушной железы) связаны с погрешностями в технике проведения операции.

607

25 НЕОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

а)

Рис.25.2.30.Туберкулезноепоражениеоколоушнойжелезы. Сиалограммы в фазе: а) заполнения паренхимы;

б)резорбции и опорожнения.

<8>Специфическиесиаладениты

Актиномикоз слюнных желез встречается исключительно редко и описывается в литературе в виде казуистических сообщений. Инфекция может попасть в железу гематогенным, лимфогенным или дуктогенным путем, но обычно железа поражается вторично при глубоких формах актиномикоза околоушной области. По своей сути это есть специфический контактный сиаладенит.

Этиология и клиническая симптоматика актиномикоза слюнных желез описаны ранее. Поэтому остановимся на сиалографической характеристике актиномикоза слюнных желез, которая наиболее подробно дана Н.И. Бабичем (1984). Через 15 секунд после начала введения водорастворимого рентгеноконтрастного вещества на рентгеновском снимке №1 определяется заполнение рентгеноконтрастным веществом околоушного протока. Во внутрижелезистой части проток расширен, деформирован, с перемежающими участками сужения и расширения. Деформированы и расширены протоки первого и второго порядка. Заполнены неизмененные протоки добавочной доли железы. Через 45 секунд после начала введения верографина на рентгенологическом снимке №2, наряду с описанными на сиалограмме №1 изменениями выводных протоков железы, частично прослеживаются неизмененные протоки третьего и четвертого порядка. На ограниченном участке - заполнение ацинусов. Неизмененная паренхима добавочной доли железы равномерно заполнена рентгеноконтрастным веществом. Через 2 минуты после прекращения введения верографина (на рентгеновском списке №3) определяется ретенция рентгеноконтрастного вещества в расширенных участках околоушного протока и протоках первого, второго и третьего порядка (рис. 25.2.29). Остатки рентгеноконтрастного вещества прослеживаются в добавочной доле железы. Таким образом, для актиномикоза околоушных слюнных желез характерны изменения внутрижелезистых протоков (деформация, очаговое расширение), нечеткое выявление ацинусов, ретенция рентгеноконтрастного вещества. Помимо этого, при актиномикозе сиалография позволяет выяснить патогенез процесса (дуктогенный или контактный путь распространения инфекции), что в конечном итоге позволяет применить адекватное лечение (Н.И. Бабич, 1984).

Туберкулез слюнных желез встречается очень редко. Поражение может происходить контактным путем, гематогенно или лимфогенно. Сиалографическая характеристика туберкулеза слюнных желез подробно дана Н.И. Бабичем (1984).

Через 15 секунд после начала введения верографина на рентгеновском снимке №1 определяется заполнение околоушного протока, который не изменен. Нормальная структура железы практически не определяется. Рентгеноконтрастное вещество образует связанные между собой крупные, вытянутые, неправильной формы скопления. Через 45 секунд после начала введения верографина околоушный проток заполнен рентгеноконтрастным веществом. Определяются также более крупные, бесформенные скопления рентгеноконтрастной массы в ацинусах железы. Нормальная структура ацинусов не прослеживается. Через 2 минуты после окончания введения верографина, имеется ретенция рентгеноконтрастного вещества (рис. 25.2.30). Таким образом, при туберкулезном поражении слюнных желез сиалография прежде всего позволяет уточ-

608

25.2. Хронические сиаладениты

нить форму поражения железы. В случае туберкулеза лимфатических узлов околоушной

железы на сиалограммах обнаруживается картина, соответствующая лимфадениту этой области. При попадании в железу специфического возбудителя на сиалограммах определяется картина деструктивного процесса с развитием полостей в железе, сообщающихся с выводными протоками ( Н.И. Бабич, 1984 ).

25.3. СИАЛОЗЫ

Синонимы: сиаладеноз, сиалозоаденит. интерстициальный сиаладенит, симптоматическая сиалопатия, гипертрофический сиалоз, доброкачественная гипертрофия слюнных желез идр.

Термин "сиалоз" был введен S. Rauch в 1956 г. Под этим термином объединяются дистрофические заболевания слюнных желез, которые вызваны общими нарушениями в организме и приводящие к патологическим изменениям секреции. Воспалительные изменения в железах рассматриваются как вторичные, которые возникают в результате проникновения инфекции в железу дуктогенным путем (вследствие снижения слюноотделения). Этим термином подчеркивается первично невоспалительная природа заболевания. Термин принят ВОЗ и включен в Международную гистологическую классификацию опухолей слюнных желез в 1974 г. а также в 1991 г. в группу "опухолеподобные поражения".

Этиология. В зависимости от причин, которые вызывают дистрофические изменения в больших слюнных железах сиалозы подразделялись многими учеными на отдельные группы. К настоящему времени предложено много классификаций сиалозов (S. Rauch, 1959; G. Siefert, 1966; B.C. Коваленко, 1970; И.Ф. Ромачева, 1973; J. Haubrich, 1976; Г.И. Семенченко, А.Ф. Коваленко, 1982; B.C. Колесов, 1987; A.M. Солнцев и соавт., 1991 и др.).

В нашей клинике, основываясь на этиологических принципах, мы пользуемся классифи- кацией A.M. Солнцева и соавт. (1991), которая различает следующие виды сиалозов:

—эндокринные;

—нейрогенные;

—связанные с нарушением питания (алиментарные);

—смешанные;

—неясной этиологии.

Эндокринные сиалозы развиваются при эндокринных заболеваниях, гормональных перестройках и других нарушениях (нарушении функций половых желез, при сахарном диабете, диффузно - токсическом зобе, при наступлении менопаузы и др.). Нейрогенные сиалозы возникают при остеохондрозе шейного отдела позвоночника, при психической травме, вегетоневрозе, диэнцефальном синдроме и др. В патогенезе важную роль играет вегетативная дисрегуляция, обусловленная преимущественно симпатической частью вегетативной нервной системы. Алиментарные сиалозы наблюдаются при исхудании, заболеваниях желудочно - кишечного тракта (гепатиты, цирроз печени, колит, панкреатит и др.), при нерациональном голодании и др. Смешанные сиалозы - при сочетании ранее перечисленных этиологических факторов Сиалозы неясной этиологии - причину заболевания, в настоящее время, выяснить не удается. В последние годы выделяется новая группа сиалозов, кото-

рые возникают в условиях экологического загрязнения фторидами и радионуклидами (В.И. Митченок, 1996, А.И. Панькевич, 2000).

Разработаны экспериментальные модели аутоиммунного, метаболического и нейроциркулярного сиалозов (G. Seifert.1962; Л.Д. Чулак, 1983 и др.).

Клиника. Клинические проявления сиалозов сходны между собой независимо от вызвавших их этиологических факторов. Характеризуются рецидивирующим увеличением чаще околоушных, реже других больших слюнных желез. Припухлость появляется чаще без видимых причин. Больные обычно это связывают с переохлаждением, перегреванием, приемом пищи, простудными заболеваниями и другими факторами. Припухлость удерживается от нескольких дней до нескольких недель, а затем самостоятельно медленно размеры железы нормализуются.

Частота рецидивов может быть различной (от одного раза в неделю до одного раза в полугодие). Размеры увеличенных слюнных желез варьируют: от малозаметной до резко выраженной припухлости.

В развитии сиалозов B.C. Колесов (1987) выделяет 3 стадии: начальную (стадию гиперсекреции), клинически выраженную (стадию истощения секретообразования и дистрофических изменений эпителия) и позднюю (стадию липоматоза и фиброза).

Больные обращаются обычно к врачу за медицинской помощью в клинически выраженной стадии заболевания.

609