Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Тимофеева А.А

.pdf

28. КИСТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

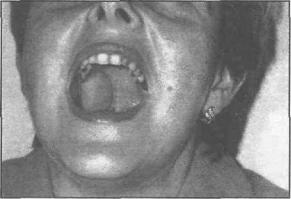

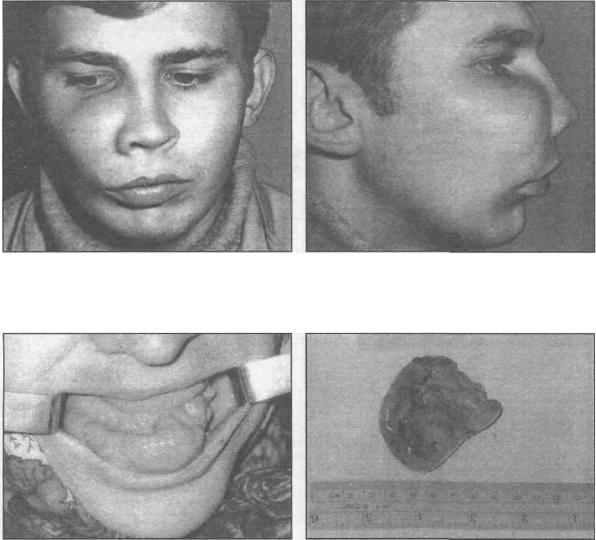

ботке кожных ран. Этот эпителий служит источником образования кист. Клинически посттравматические кисты представляют собой безболезненные образования плотноэластичной консистенции с четкими границами. Размеры его колеблются от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров (рис. 28.5.4). Кисты часто нагнаиваются с появлением свищей на коже, периодически закрываются. Данные кисты могут возникать при внедрении инородного тела. Покровный эпителий, попадая в результате внедрения в мягкие ткани инородного тела начинает размножаться и образует полости в которых скапливаются продукты жизнедеятельности кожи (жира, пота, волос).

Дифференциальную диагностику следует проводить с кистами мягких тканей (атеромой, эпидермоидной кистой ), посттравматическим остеомиелитом, подкожной гранулемой, организовавшейся гематомой, опухолями мягких тканей (фибромой, липомой и т.п.).

Лечение — хирургическое. Проводят удаление кисты в пределах здоровых тканей с последующим зашиванием раны наглухо.

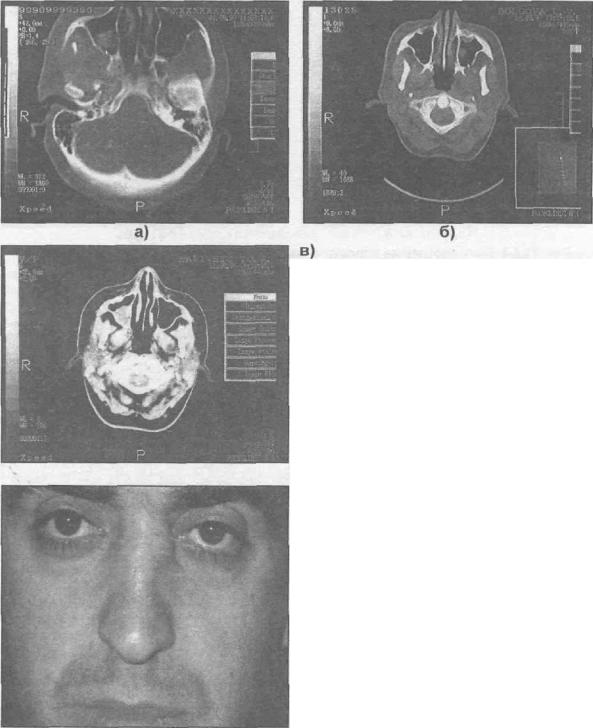

Рис. 28.5.3. Компьютернаятомография черепа больных: с кистой слизистой железы верхнечелюстной пазухи (а),

радикулярной кистой и кистой слизистой

железы верхнечелюстной пазухи (б),

хроническим риногенным гайморитом (в).

Рис. 28.5.4. Внешний вид больного с посттравматической кистой мягких тканей боковой поверхности носа слева

(см.такжецветн. вкладку).

714

А.А. Тимофеев, "Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии"

29.ОСТЕОГЕННЫЕОПУХОЛИ ИОПУХОЛЕПОДОБНЫЕОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЛЮСТЕЙ

29.1. ОСТЕОМА |

721 |

|

29.2. ОСТЕОИД-ОСТЕОМА |

723 |

|

29.3. ОСТЕОБЛАСТОМА |

724 |

|

29.4. ОССИФИЦИРУЮЩАЯ ФИБРОМА (ФИБРООСТЕОМА) |

727 |

|

29.5. ОСТЕОСАРКОМА |

728 |

|

29.6. ХОНДРОМА, ОСТЕОХОНДРОМА, ХОНДРОСАРКОМА |

732 |

|

® |

Хондрома |

732 |

® |

Остеохондрома |

733 |

® |

Хондросаркома |

733 |

29.7. ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ |

734 |

|

® |

Остеодисплазия |

734 |

® |

Остеодистрофия |

737 |

29.1. ОСТЕОМА

Остеома -это доброкачественная остеогенная опухоль. По материалам клиники челюст- но-лицевой хирургии Киевской медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, остеомы составляют около 4% всех первичных доброкачественных опухолей и опухолеподобных образований челюстей. Локализуется как на верхней, так и на нижней челюсти (чаще). В редких случаях может обнаруживаться в носовых, скуловых и лобных костях. Встречается чаще у взрослых, чем у детей. Новообразование одинаково часто выявляется как у мужчин, так и у женщин.

Клинически выделяют центральную и периферическую формы остеом челюстей. Центральные остеомы располагаются в толще кости, а периферические — по краям челюсти (экзостозы). Остеомы растут медленно, безболезненно. Поэтому длительное время остаются незамеченными, а выявляются чаще при обследовании у стоматолога (во время лечения зубов, протезировании и т.п.) или проведении рентгенографического исследования. Первым клиническим симптомом остеомы является деформация челюсти.

Центральная остеома располагается в глубине челюстной кости. По структуре опухолевой ткани различают компактную и губчатую остеому. В компактной остеоме отсутствуют типичные остеогенные структуры, гаверсовы каналы узкие и почти полностью отсутствуют. В губчатой остеоме костные балки располагаются беспорядочно, степень зрелости их различна, а межбалочное пространство содержит фибро-ретикулярную ткань.

Рис. 29.1.1. Остеома верхней челюсти, расположенная в области альвеолярного отростка и твердого неба

{см.такжецветн.вкладку).

При локализации остеомы в теле нижней челюсти опухоль может давить на нижнечелюстной нерв, расположенный в канале и вызывать соответствующую неврогенную симптоматику.

Остеома мыщелкового отростка может затруднять движение нижней челюсти. Остеома верхней челюсти затрудняет носовое дыхание через соответствующую половину носа, а при локализации в области орбиты — приводит к нарушению (ограничению) движения глазного яблока и расстройству зрения. При расположении опухоли в области твердого неба и альвеолярного отростка возникают сложности, которые связаны с протезированием зубов съемными и несъемными протезами (рис. 29,1.1),

721

29. ОСТЕОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ

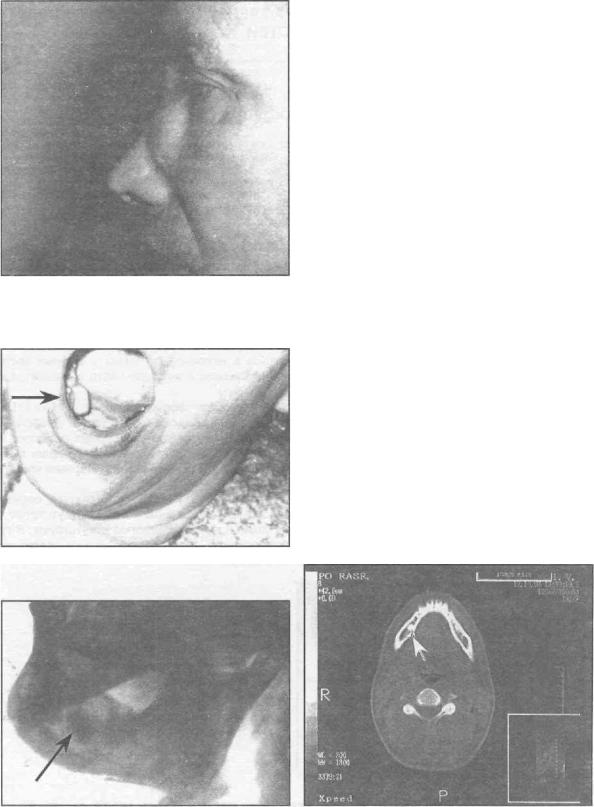

Рис. 29.1.2. Центральная форма губчатой остеомы верхней челюсти.

Клинически остеома может вызывать асимметрию лица (рис. 29.1.2). Она представляет собой гладкое или бугристое выпячивание плотной консистенции, безболезненное, границы четкие, не смещается. Слизистая оболочка, которая покрывает остеому в цвете, как правило, не изменена, подвижная {рис.29.1.3). Опухоль не связана с окружающими мягкими тканями, не нагнаивается. Располагаясь по периферии челюстных костей эти образования, называются экзостозами. К

экзостозам относят не только периферические остеомы малых размеров, которые локализуются в области альвеолярных отростков, но и костные деформации челюстей, возникающие после удаления зубов. Они могут быть как одиночными, так и симметричными.

Рис. 29.1.3. Периферическая форма компактной остеомы нижней челюсти.

а) |

б) |

Рис. 29.1.4. Остеома нижней челюсти: а - рентгенографическая картина;

б - компьютерная томограмма больного, у которого выявлена центральная форма компактной остеомы нижней челюсти (указана стрелкой).

К своеобразной форме экзостоза верхней челюсти относят небный торус — это костное утолщение в области небного шва (валика), обнаруживаемое у некоторых людей. Костная де-

722

29.1.ОСТЕОМА

формация в области небного шва выявляется как вскоре после рождения ребенка, так и по мере его роста. Врожденные симметричные или одиночные экзостозы также обнаруживаются на внутренней поверхности нижней челюсти в области премоляров — нижнечелюстной торус.

Эти экзостозы нельзя отнести к костным опухолям, они являются своеобразной анатомической особенностью строения (формой) челюсти. Синонимом экзостоза является остеофит— это патологический костный нарост на поверхности кости.

На рентгенограмме компактная центральная остеома выявляется в виде гомогенного очага интенсивного затемнения округлой или овальной формы с относительно четкими границами различных размеров. Опухоль не связана с зубами, но в некоторых случаях она проецируется на корень зуба, что напоминает одонтому. Периферическая компактная остеома на рентгенограмме имеет вид ограниченного выступа, выходящего за пределы челюсти, с четкими ровными контурами. Губчатая остеома на рентгенснимке неоднородна, имеется чередование участков разрежения и уплотнения. Аналогичные данные выявляются и на компьютерной томограмме (рис. 29.1.4).

Рис. 29.1.5. Рентгенограмма нижней челюсти больного с капькулезным субмаксиллитом. Слюнной камень на фоне тела нижней челюсти (ниже места расположения удаленного зуба мудрости) слабо контурируется, имеет неправильную форму и напоминает очаг остеосклероза.

Дифференцировать остеому необходимо с одонтомой. Для одонтомы характерно рентгенологически более интенсивное затемнение с четкими и ровными границами, а по периферии опухоли видна узкая полоска просветления шириной около 1 мм (соответствует капсуле одонтомы). Остеоид-остеома на рентгенограмме выявляется в виде очага деструкции кости с нечеткими границами, окруженного ободком склерозированной ткани. Гиперостоз — это патологическое разрастание костной ткани в результате предшествующих одонтогенных и неодонтогенных воспалительных процессов (периодонтиты, травма, стоматиты и т.д.). По своей сути это ничто иное, как оссифицирующий периостит. На рентгенограмме контуры его неров-ные и не такие четкие.

Слюнной камень, находясь в поднижнечелюстной железе, рентгенологически может прое-цироваться на тело нижней челюсти и симулировать наличие остеомы {рис. 29.1.5). Для уточнения местонахождения патологического очага (участка рентгенологического уплотнения) делают рентгенограмму мягких тканей дна полости рта вприкус (трансангулярная или прямая укладка). При наличии слюнного камня он выявляется в виде округлого (овального) очага уплотнения, на фоне мягких тканей дна полости рта, в проекции тела или протока поднижнечелюстной железы. Губчатую остеому следует дифференцировать с хондромой и фиброзной остеодисплазией. Окончательный диагноз устанавливается после проведения патогистологического исследования. _ ... .>,- =

Лечение остеом только хирургическое. Операция показана в тех случаях, когда опухоль вызывает какие-либо нарушения (болевые или функциональные), а также по косметическим соображениям или при зубном протезировании (если остеома или костный выступ мешает установке съемного или несъемного протеза). Остеома удаляется в пределах здоровых тканей, а при неопухолевых экзостозах проводят нивелирование (сглаживание) деформированного участка челюсти до уровня нормальной кости.

29.2.ОСТЕОИД-ОСТЕОМА

Остеоид-остеома - это доброкачественная опухоль остеогенной природы. Локализуется в челюстях редко. Встречается у детей в возрасте после 5 лет. У взрослых выявляется до 30летнего возраста. Чаще обнаруживается на нижней челюсти, а также у лиц мужского пола.

ПатомооФология. Макроскопически опухоль в центральных ее отделах представлена тканью красного или серо-красного цвета, рыхлой консистенции. Вокруг очага имеется поясок

723

29. ОСТЕОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ

(ободок) плотной консистенции. Микроскопически опухоль представлена остеогенной тканью с переплетающимися волокнами остеоида, которые подвергаются обызвествлению и превращаются в костные пластинки различной степени зрелости на периферии патологического очага. В опухоли обнаруживают остеобласты и остеокласты. Клеток костного мозга и жировой ткани нет. Могут встречаться отдельные лимфоциты и плазматические клетки.

Клиника. Основным симптомом остеоид-остеомы является боль ноющего характера, которая возникает без видимых причин. Боль может быть как приступообразной, так и носить постоянный характер. Усиливается в ночное время. При поверхностной локализации опухоли (поднадкостнично) возникают явления периостита.

Рис. 29.2.1. Рентгенограмма нижней челюсти больного с остеоид-остеомой.

Вокруг патологического очага выражен склерозированный ободок.

Решающее значение в выявлении опухоли дают рентгенографические данные. На рентгенограмме определяется очаг деструкции костной ткани округлой формы с нечеткими границами, размером обычно до 1,5 см. По периферии патологический очаг окружен ободком склерозированной кости. Ширина последнего находится в прямой зависимости от длительности заболевания (рис. 29.2.1). Чем дольше существует остеоид-остеома, тем толще склерозиро-

ванный ободок (участок новообразованной костной ткани).

Дифференциальный диагноз проводят с остеогенной саркомой, а также остеомой. В пользу остеосаркомы свидетельствует быстрый рост опухоли, более гомогенный характер разрушения кости, отсутствие склеротического ободка по периферии опухоли. Дифференциальная диагностика остеоид-остеомы и остеомы проводится на основании данных рентгенографии (см. ранее).

Лечение остеоид-остеомы только хирургическое. Лечение состоит в удалении опухоли путем проведения кюретажа или резекции пораженного участка челюсти. При нерадикальном удалении патологического очага возможен рецидив опухоли.

29.3. ОСТЕОБЛАСТОМА

Остеобластома - это доброкачественная опухоль остеогенной природы имеет сходство с остеоид-остеомой и является ее разновидностью. Синонимы: остеобластокластома, гигантоклеточная опухоль, центральная гигантоклеточная гранулема, гигантоклеточная репаративная гранулема.

По данным нашей клиники, остеобластома встречается в 12 % случаях всех первичных доброкачественных опухолей и опухолеподобных образований челюстей. Опухоль развивается улиц молодого, среднего и пожилого возраста, чаще у женщин.

Патоморфология. Макроскопически опухоль состоит из участков бурого цвета перемежающихся с зонами красно-серого или желтого цвета. Опухолевая ткань обильно кровоточит. Состоит из одиночной или множественных мелких полостей, которые содержат бурую жидкость. Опухоль может не содержать полости. По периферии патологического очага имеется зона оссификации. Бурый цвет опухолевой ткани обусловлен гемосидерином, который образуется в результате распада эритроцитов, циркулирующих вне сосудистого русла (сосудов в опухоли нет, а кровь циркулирует по межтканевым щелям).

Микроскопически остеобластома представлена двумя основными типами опухолевых клеток:

1)остеобластов — одноядерных клеток, которые принимают участие в построении кости;

2)остеокластов — гигантских многоядерных клеток, принимающих участие в рассасывании ко-

стной ткани. В опухоли можно обнаружить фиброзную ткань и островки новообразованной остеоидной ткани.

724

29.3. ОСТЕОБЛАСТОМА

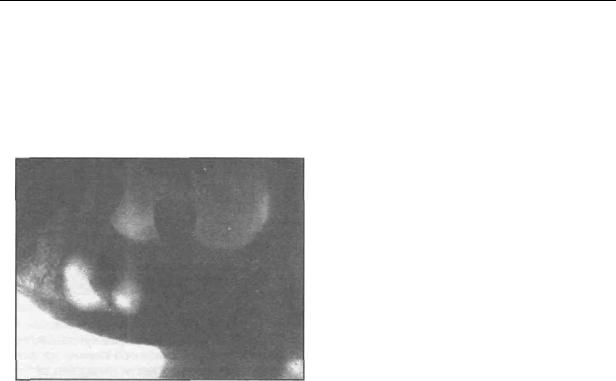

Клиника. Остеобластома располагается как в центре костной ткани челюсти, так и по периферии кости. Опухоль развивается без выраженной клинической симптоматики. Жалобы больных чаще сводятся к подвижности зубов и наличию асимметрии лица (рис. 29.3.1). При локализации остеобластомы в теле челюсти (центральная форма} опухоль пальпируется в виде плотного, гладкого или бугристого, малоболезненного или безболезненного образования, зубы в пределах границ опухоли подвижные, смещаются. Слизистая оболочка альвеолярного отростка в области патологического очага гиперемированная, синюшная, имеются свищи с гнойным отделяемым (при обострении воспалительного процесса). Опухоль может достигать гигантских размеров с появлением изъязвлений на коже.

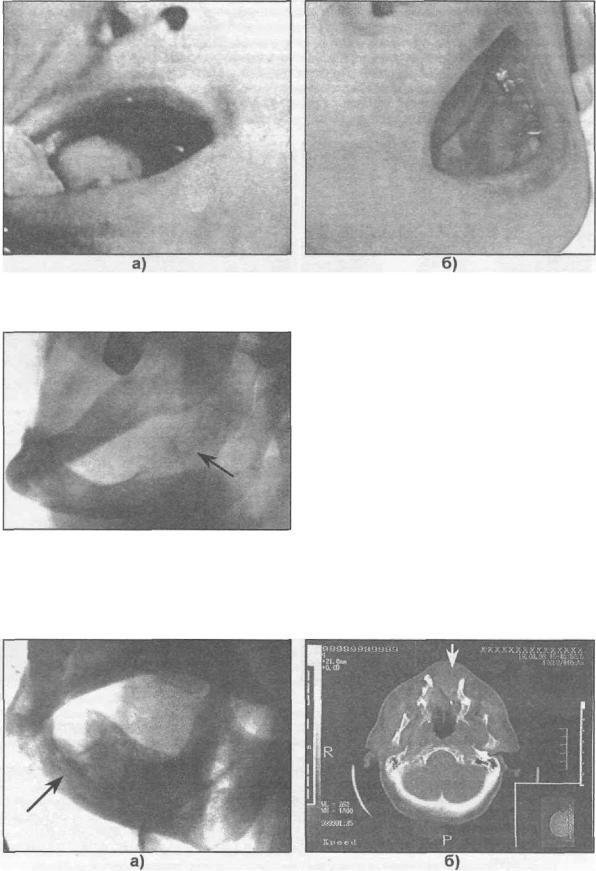

а) |

6) |

Рис. 29.3.1. Внешний вид больного с центральной формой остеобластомы

верхней челюсти. Вид спереди (а) и сбоку (6),

а) |

6) |

Рис. 29.3.2. Внешний вид больной с периферической формой остеобластомы нижней челюсти (а). Макроскопический вид опухоли после ее удаления (б).

Периферическая форма остеобластомы характеризуется наличием ограниченного выпячивания, расположенного на альвеолярном отростке челюсти (рис. 29.3.2 - 29.3.3). Основание, на котором находится опухоль — широкое. Слизистая оболочка над опухолью синюшная, могут быть свищи. При травме кровоточит, а затем инфицируется с образованием язв, регионарных лимфаденитов и соответствующей клинической симптоматикой (боли, повышение температуры тела, слабость, недомогание и т.д.). Зубы в области патологического очага подвижные.

Различают четыре клинико-рентгенологические разновидности центральных и периферических остеобластом: кистозная, ячеистая, солидная и литическая. Рентгенологически кистозная

форма остеобластомы представлена ограниченным разрежением костной ткани с более или менее четкими границами, что напоминает кисту.

725

29. ОСТЕОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ

Рис. 29.3.3. Внешний вид больных с периферической формой остеобластомы нижней челюсти (а, б).

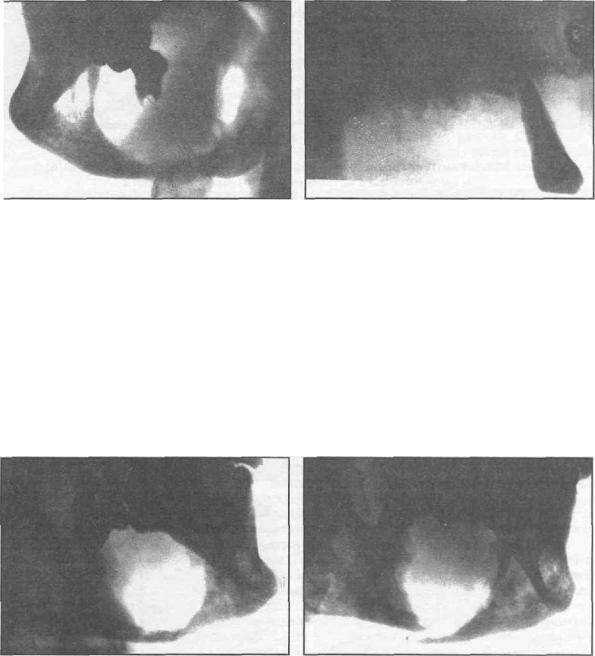

Рис. 29.3.4. Рентгенографическая картина ячеистой формы остеобластомы нижней челюсти.

Ячеистая форма имеет вид мелких полостей (ячеек), разделенных между собой костными перегородками (рис. 29.3.4). Данная форма напоминает поликистозную амелобластому.

Солидная форма остеобластомы рентгенологически имеет вид неравномерного интенсивного затемнения с неровными границами (рис. 29.3.5).

Рис. 29.3.5. Рентгенографическая картина солидной формы остеобластомы нижней челюсти (а), компьютерная томограмма больной (б) солидной формой остеобластомы верхней челюсти (стрелкой указан патологический очаг).

726

29.3. ОСТЕОБЛАСТОМА

Для литической формы характерна деструкция кости, сходная с остеосаркомой {рис. 29.3.6). Может быть рассасывание корней зубов в зоне опухоли. Встречается эта форма чаще у детей и у лиц молодого возраста, имеет агрессивное течение. Могут встречаться смешанные формы остеобластомы, где одна форма переходит в другую.

а) |

б) |

Рис. 29.3.6. Рентгенографическая картиналитической формы остеобластомы нижней челюсти (а) и верхней челюсти (б).

Возможно озлокачествление остеобластомы с развитием остеобластосаркомы (остеосаркомы) с последующим возникновением патологического перелома нижней челюсти {рис. 29.3.7).

Дифференциальную диагностику следует проводить с доброкачественными опухолями челюстей (остеоид-остеомой, остеохондромой, оссифицирующей фибромой, амелобластической фибромой, амелобластомой, цементобластомой и др.), фиброзной остеодисплазией, остеогенной саркомой. Остеобластома челюсти при нагноении напоминает острый или обострившийся хронический остеомиелит.

Лечение остеобластомы заключается в полном ее удалении, которое можно выполнить только путем проведения резекции участка челюсти с сохранением или без сохранения ее непрерывности (в зависимости от размеров опухоли). При радикальном удалении рецидивов остеобластомы не наблюдается, а при нерадикальной операции возможен не только рецидив, но и озлокачествление опухоли.

а) |

6) |

Рис.29.3.7. Рентгенограммабольногосостеобластосаркомой (остеосаркомой) нижней челюсти (а). Рентгенограмма того же больного через 1,5 месяца (б), имеется патологический перелом.

29.4.ОССИФИЦИРУЮЩАЯ ФИБРОМА (ФИБРООСТЕОМА)

Вчелюстных костях выделяют следующий вид остеогенных опухолей — оссифицирующую фиброму (фиброостеому), которая в других костях скелета человека верифицируется как остеобластома. Наиболее часто эта опухоль обнаруживается у детей и у лиц молодого возраста. Может поражаться как нижняя, так и верхняя челюсть.

727

29. ОСТЕОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ

Рис. 29.4.1. Рентгенографическая картина оссифицирующей фибромы (а) и одонтогенного остеомиелита (б) нижней челюсти.

Клинически оссифицирующаяся фиброма протекает идентично с фиброзной остеодисплазией. Рентгенологически определяются очаги разрежения (просветления) костной ткани с включением зон оссификации (рис. 29.4.1-а). На рентгенограмме оссифицирующаяся фиброма может напоминать резидуальную кисту челюсти, а также приходится дифференцировать с хроническим одонтогенным остеомиелитом {рис. 29.4.1-6). В отличие от фиброзной остеодисплазии при оссифицирующей фиброме имеется очаговое поражение челюсти с четко определяемой капсулой. Гистологически для этой опухоли характерно наличие плотной фиброзной капсулы по периферии патологического очага, а в центре — разрастание клеточно-волокнистой фиброзной ткани с наличием в ней остеокластов и остеогенных зон.

Лечение заключается в удалении опухоли вместе с капсулой путем проведения кюретажа, а при рецидиве — поднадкостничная резекция пораженного участка челюсти.

29.5. ОСТЕОСАРКОМА

Остеосаркома — это злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток - предшественников остеобластов и характеризующаяся образованием атипичной кости или остеоида. Синонимы остеосаркомы: остеогенная саркома, остебластосаркома, остебластическая саркома, остеолитическая саркома, остеоидсаркома.

Ранее под этим термином объединяли все саркомы, которые образуются из костной ткани. В дальнейшем из остеосарком были выделены отдельные самостоятельные формы —хон- дросаркомы и фибросаркомы, которые будут рассмотрены в соответствующих разделах.

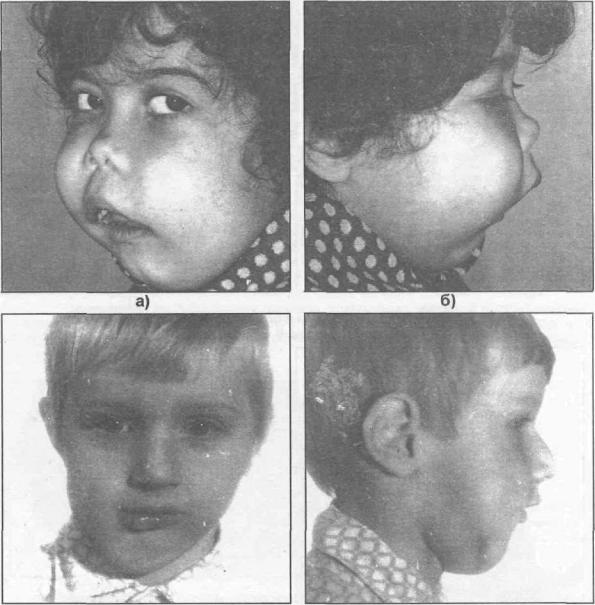

Наиболее часто болеют лица мужского пола молодого и среднего возраста. Хотя могут встречаться как у детей {рис. 29.5.1), так и у лиц пожилого возраста. Чаще локализуется на нижней челюсти. В период интенсивного роста скелета остеогенные саркомы встречаются несколько чаще. В пожилом возрасте остеосаркома возникает реже, как правило, на фоне остеогенной опухоли (остеобластомы), хронического остеомиелита или предшествующей травмы. В последние годы крайне редко встречаются запущенные формы развития этой злокачественной опухоли, что встречалось часто ранее (рис. 29.5.2). Для остеогенной саркомы челюсти характерно раннее гематогенное метастазирование в легкие. Остеосаркомы челюстей — это быстрорастущие опухоли.

Патоморфология. Макроскопически опухоль на разрезе имеет пестрый вид за счет очагов некроза и кровоизлияний, участков опухолевого и реактивного костеобразования. Участки оссификации чередуются с зонами хрящевой консистенции.

Микроскопически выделяют остеобластический, остеолитический (остеокластическую) и смешанные варианты опухоли. Остеобластический вариант характеризуется образованием атипичной опухолевой костной ткани (плотная костеподобная ткань беловатого цвета). При остеолитической форме разрастается опухолевая ткань (крошащаяся и кровоточащая масса), преобладает клеточный опухолевой компонент полиморфного состава (атипичные многоядерные клетки).

Остеосаркома, которая возникает в толще челюсти называется центральной, а опухоль, развивающаяся из периферических отделов кости — периферической.

728

29.5. ОСТЕОСАРКОМА

Клиника. Характерно наличие болезненной при пальпации опухоли в области тела или альвеолярного отростка челюсти. Зубы, находящиеся в пределах опухоли, подвижные. Боли в интактных зубах возникают без видимой причины, иррадиируют в ухо, глаз. Характерны ночные боли. Больные нередко просыпаются среди ночи из-за наличия болей в челюстях или зубах. При прорастании опухолью нервных стволов в челюсти возникает парестезия, а затем онемение (анестезия) соответствующего участка челюсти (симптом Венсана).

По мере роста остеосаркомы появляется деформация соответствующей челюсти, экзофтальм, застойные явления в мягких тканях (рис. 29.5.3).Слизистая оболочка альвеолярного отростка в области опухоли гиперемированная, отечная, синюшная (цианотичная), при травме появляются изъязвления на десне. Остеосаркома может нагнаиваться с появлением соответствующей симптоматики. Опухоль прорастает в окружающие мягкие ткани. Появляется слабость, недомогание, потеря аппетита, повышение температуры тела. Регионарные лимфоузлы обычно не увеличены.

Для центральной остеосаркомы первыми клиническими симптомами чаще будут боль в челюсти и подвижность зубов, а для периферической — деформация челюсти. Остеобластическая саркома чаще встречается у детей (рис. 29.S.1) и у лиц молодого возраста, а остеолитическая (остеокластическая) — у взрослых.

в) |

г) |

Рис. 29.5.1. Внешний вид детей с остеосаркомой верхней челюсти (а -вид спереди, б - вид сбоку) и с остеомиелитом нижней челюсти (в - вид спереди, г - вид сбоку).

729