Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Тимофеева А.А

.pdf

27.1. РДЦИКУЛЯРНЫЕ КИСТЫ

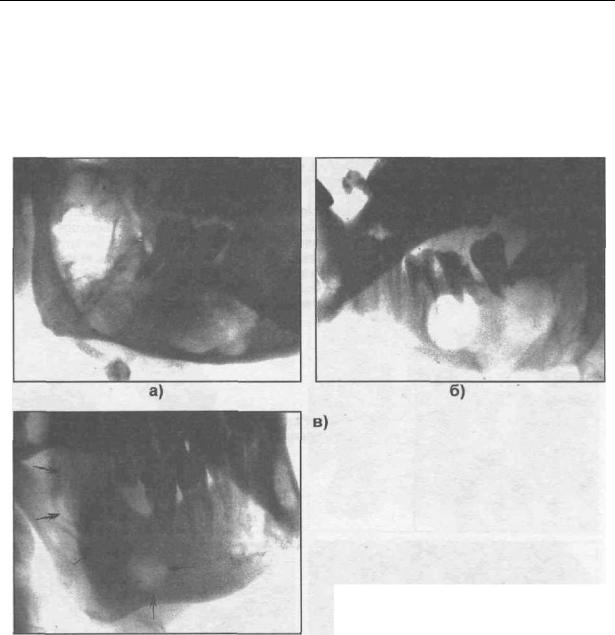

Рис.27.1.4.(продолжение-в,г).

Нагноение радикулярной кисты сопровождается признаками воспаления: повышением температуры тела, болью, припухлостью, гиперемией слизистой оболочки в области кисты и другими симптомами. Могут возникать периоститы, остеомиелиты, регионарные лимфадениты, свищи, гнойно-воспалительные процессы в мягких тканях, гайморит.

г) |

Д) |

е) |

Рис. 27.1.5. Рентгенограммы верхней челюсти больных с радикулярными кистами (а, б, в, г, д, е).

679

27. КИСТЫ ЧЕЛЮСТЕЙ

з)

Рис, 27.1.5. (продолжение - ж, з).

Рентгенологическая картина кисты характеризуется наличием гомогенного участка разрежения костной ткани округлой формы с четкими границами — ободком кортикальной костной ткани {рис. 27.1.3-27.1.6). Границы кисты (рентгенологически) менее четкие при наличии (в анамнезе) периодических обострений воспалительных явлений в области кисты, т.е. присутствии остеомиелитического поражения костной ткани. В кистозную полость обращен корень причинного зуба, периодонтальная щель его со стороны кисты не контурируется (отсутствует). Корень причинного зуба, находящегося в полости кисты не подвергается рассасыванию. Корни

соседних зубов могут дивергировать (расходиться). Взаимоотношение корней зубов с кистой может быть самое различное.

Если корень причинного зуба расположен близко к наружной поверхности челюсти, то по мере роста кистогранулемы последняя прорастает кость и растет под надкостницей, т.е. возникает поднадкостничная (субпериостальная)

киста.

Рис. 27.1.6. Рентгенограмма верхней челюсти больной с множественными радикулярными кистами верхней челюсти.

При прорастании кисты под надкостницу она определяется в виде безболезненногс вы-пячивания, покрытого неизмененной слизистой оболочкой. При пальпации кисты выявляется флюктуация. Проводя рентгенографию челюсти, при субпериостальной кисте, обна^ ружить характерную рентгенологическую картину кисты не удается. На рентген<"~оамме ча ще обнаруживаются изменения в области верхушки корня зуба, которые типич! для хро нического периодонтита (гранулемы), а по границам кисты иногда прослеживается ободо! склерозированной кости.

Довольно часто пневматизация верхнечелюстной пазухи может на рентгенограмме симу лировать кисту верхней челюсти. В этом случае вначале необходимо выявить клинические при знаки субпериостальной кисты, а при их отсутствии выясняют состояние периодонта зубоЕ проецирующихся на верхнечелюстную пазуху. При отсутствии радикулярной кисты периодон этих зубов не изменен. Следует помнить, что на рентгенограмме границы верхнечелюстной пг зухи всегда интенсивны и представлены в виде бухт.

680

27.1. РАДИКУЛЯРНЫЕ КИСТЫ

в) |

г) |

Рис. 27.1.7. Рентгенограммы нижней челюсти больных с резидуальными кистами (а, б, в, г).

а) |

б) |

Рис. 27.1.8. Рентгенограммы верхней челюсти больных с резидуальными кистами (а, б).

Если после удаления причинного зуба киста остается нераспознанной и продолжается ее рост, то эти кисты называются остаточными {резидуальными). Резидуальные кисты могут быть как на верхней, так и на нижней челюстях (рис. 27.1.7 - 27.1.8). Остаточные кисты иногда достигают больших размеров и уменьшают прочность кости, способствуя развитию перелома при малейшей травме нижней челюсти. Корни зубов, проецирующихся на область такой кисты, сохраняют неповрежденную периодонтальную щель.

881

27. КИСТЫ ЧЕЛЮСТЕЙ

При прорастании радикулярнои кисты в верхнечелюстную пазуху или в полость носа клиническая ее симптоматика изменяется. В нижнем носовом ходу можно обнаружить выпячивание, которое называется валиком Гербера. Появляется чувство тяжести в области соответствующей верхнечелюстной кости, заложенность носа, снижение обоняния или затруднение носового дыхания на стороне поражения. Последний симптом проявляется только при прорастании кисты в полость носа. Киста может расти со стороны твердого неба. Тогда выпячивание можно обнаружить со стороны дна правого или левого носового прохода.

а) |

б) |

Рис. 27.1.9. Рентгенограммы больного с радикулярнои кистой верхней челюсти, проросшей в верхнечелюстную пазуху. Прицельная (а) и придаточные пазухи носа (б).

На рентгенограмме придаточных пазух носа можно увидеть куполообразное вытягивание, которое проецируется на область верхнечелюстной полости, имеется смещение костного дна пазухи (рис. 27.1.9). Для уточнения диагноза проводится ее контрастирование рентгеноконтрастными веществами (йодолиполом, верографином, урографином и т.д.) или выполняется компьютерная томография верхнечелюстной кости (рис. 27.1.10).

а) |

б) |

в) |

Рис. 27.1.10. Компьютерная томограмма больного с радикулярнои кистой верхней челюсти (томограмма сделана на разных уровнях — а, 6, в).

У детей чаще всего радикулярные кисты локализуются на нижней челюсти. Клиническая симптоматика их типичная, но проявляется она у детей раньше чем у взрослых. Наиболее частой причиной развития кист являются молочные моляры нижней челюсти. Кисты, исходящие от этих зубов, в процессе роста в толще челюсти «обхватывают» зачатки постоянных премоляров, фолликулы которых закладываются уже в 2-3 летнем возрасте ребенка. Таким образом, на рентгенограмме нижней челюсти можно увидеть как оболочка кисты «обхватывает» коронковую

682

27.1. РАДИКУЛЯРНЫЕ КИСТЫ

часть или весь зачаток зуба (в некоторых случаях два зачатка зуба), т.е. фолликул находится как бы в кистозной полости (рис. 27.1.4). Зачатки постоянных премоляров, по мере роста кисты, смещаются в сторону (оттесняются к периферии челюсти) за счет давления, которое имеется в кистозной полости. Все это напоминает симптоматику фолликулярной кисты. Окончательно диагноз радикулярной кисты устанавливается во время ее удаления. При вскрытии полости кисты в ней не обнаруживается коронка зуба, а видны лишь рельефы зачатков постоянных зубов, которые покрыты кистозной оболочкой. Во время пункции кисты может быть получена опалесцирующая прозрачная жидкость (с кристаллами холестерина).

Радикулярная киста у детей может также образоваться от постоянного (разрушенного) зуба. Клинические признаки являются общими для детей и взрослых. По мере роста кисты оттесняется нижнечелюстной нерв к нижнему краю челюсти, раздвигаются корни зубов, появляется деформация челюсти. В некоторых случаях, из-за безболезненного роста, кисты у детей остаются длительное время нераспознанными. Нередко выявляются только при появлении асимметрии лица, а также случайно во время лечения зубов или их рентгенографии.

8 пожилом возрасте, у людей, пользующихся съемными зубными протезами, в пунктате радикулярной кисты можно обнаружить непрозрачную или янтарного цвета жидкость, а содержимое бурого цвета. Бурый цвет кистозной жидкости обусловлен кристаллами гемосидерина, который образуется из-за повторных кровоизлияний в полость кисты. Эти кровоизлияния возникают в результате травмы тканей съемным протезом. При нагноении кисты в пунктате появляется гной, а кристаллы холестерина растворяются.

Дифференциальная диагностика проводится с другими видами кист челюстей и с кистозными формами опухолей челюстных костей. Вначале остановимся на так называемых безоболочечных (травматических) кистах. По моему мнению, это не совсем точное определение, т.к. полость чаще образуется в результате давления на кость за счет организовавшейся поднадкостничной гематомы, которая возникает после травмы. В этом случае, более правильно, это образование следует называть рарефицирующим периоститом. Последний чаще встречается в ментальном отделе нижней челюсти, хотя может выявляться и на других ее участках, а также на верхней челюсти. На рентгенограмме нижней челюсти имеется гомогенное разрежение костной ткани в ментальном отделе (рис. 27.1.11) с довольно четкими границами. В зону разрежения обращены интактные зубы.

Рис. 27.1.11. Рентгенограмма нижней челюсти больного с рарефицирующим периоститом.

Проводя оперативное вмешательство, после отслоения слизисто-надкостничного лоскута, в проекции разрежения на деформированном участке кости обнаруживается образование — конгломерат фиброзных (Рубцовых) тканей. Содержимое этого образования всегда представлено соединительной тканью с небольшим количеством серозной жидкости и свернувшейся кровью. В полость обращены интактные зубы. Внутрикост-

ной полости нет, а имеется дефект наружной кортикальной пластинки с обнажением корней интактных зубов.

Крайне редко приходится встречать внутрикостные кровоизлияния, которые клинически ничем себя не проявляли и были случайной находкой при проведении рентгенснимков зубов. Рентгенологически определяется гомогенное разрежение костной ткани с расположенными в нем интактными зубами. Отслоив слизисто-надкостничный лоскут обнажается неизмененная кость, а после ее перфорации можно обнаружить внутрикостную полость выполненную серозной жидкостью, распавшейся или организовавшейся гематомой. Стенка образования представ-

лена соединительной тканью. В последнем случае можно говорить о травматической {без-

оболочечной)кисте.

Фолликулярные кисты значительно чаще выявляются у детей и в молодом возрасте. Они не связаны с гангренозными зубами. На рентгенограмме полость кисты содержит коронку ретенированного сформированного или несформированного постоянного зуба. В зубной дуге отсутствует постоянный зуб или его место занято молочным зубом. При удалении кистозной оболочки обнаруживается, что она прикрепляется строго по шейке непрорезавшегося и атипично расположенного зуба.

Парадентальные кисты наиболее часто связаны с затрудненным прорезыванием нижнего зуба мудрости, хотя в редких случаях могут быть связаны с любым зубом.

683

27. КИСТЫ ЧЕЛЮСТЕЙ

Эпидермоидные кисты челюсти могут проявляться как в виде поликистом, которые расположены в области тела и ветви нижней челюсти, так и бывают однополостными. Оболочка этих кист тонкая, при пункции можно обнаружить кашицеобразное содержимое.

Фиссуральные кисты не связаны с гангренозными зубами и имеют характерное расположение. Носонебные (резцового канала) кисты расположены строго по средней линии (в любом отделе резцового канала), носогубные - в области носогубной борозды под основанием крыла носа, глобуломаксиллярные - между прорезавшимся боковым резцом и клыком верхней челюсти.

Для амелобластомы характерна локализация в области угла и тела нижней челюсти, отсутствие связи с периодонтитным зубом. На рентгенограмме выявляется как в виде поликистомы, так и в виде однокамерного кистозного образования. В полости амелобластомы может находиться непрорезавшийся зуб мудрости. При пункции чаще можно получить белесоватую, мутноватую и тягучую жидкость, но изредка содержимое ее может напоминать кистозную жидкость с наличием кристаллов холестерина. Окончательный диагноз устанавливается только на основании проведенного патогистологического исследования.

Остеобластома может иметь сходство с кистой, но в отличие от нее имеет бугристую поверхность. На рентгенограмме опухоль чаще имеет ячеистое строение (в виде «мыльной пены» или «сот»). Границы образования менее четкие чем у кисты. Корни зубов, находящихся в зоне опухоли чаще подвергаются резорбции. В некоторых случаях остеобластома бывает представлена в виде однокамерного кистозного образования с четкими границами. При пункции может быть получено небольшое количество кровянисто-бурой жидкости, не содержащей холестерин. Макроскопически опухоль бурого цвета, обильно кровоточит.

Дифференциальная диагностика кист с другими, более редкими доброкачественными новообразованиями, а также со злокачественными опухолями челюстей будет рассмотрена в соответствующих разделах данного руководства.

27.2.ФОЛЛИКУЛЯРНЫЕКИСТЫ

Происхождение этих кист связывают с нарушением развития зубного зачатка — обособленного тканевого образования, из которого в эмбриогенезе формируется зуб. Зубной зачаток

состоит из зубного (эмалевого) органа, зубного сосочка и зубного мешочка. Фолликулярные

кисты развиваются из зубного мешочка — скопления мезенхимных клеток вокруг зубного органа, являющегося оболочкой зубного зачатка. Из зубного мешочка образуется периодонт и цемент. Развитие кисты может произойти на любой стадии развития зуба, чем объясняется присутствие в фолликулярной кисте рудиментарного или нормально развитого зуба. Фолликулярная киста развивается вокруг коронки непрорезавшегося зуба.

По нашим данным, эти опухолеподобные образования встречаются у 9% больных с кистами челюстей. Могут наблюдаться в любом возрасте, но чаще они обнаруживаются в более молодом возрасте. Выявляются как на верхней, так и на нижней челюстях. У детей фолликулярные кисты чаще локализуются в области нижних больших коренных зубов или верхних клыков, у взрослых— нижних зубов мудрости, верхних клыков и сверхкомплектных зубов.

Фолликулярные кисты могут возникать в различный период развития зуба, что обусловливает своеобразные их клиническое проявление. В одних случаях кисты образуются до формирования зуба в результате нарушений в зубном зачатке. Эти фолликулярные кисты называют зубонесодержащими. В других случаях киста развивается до окончания с* эмирования корня зуба (в этом случае коронковая часть зуба сформирована, а корень - нет). Чаще всего фолликулярная киста возникает после окончания развития зуба (содержит полностью сформировавшийся зуб).

ПатомооФология. Макроскопически фолликулярная киста представлена однокамерной полостью, содержащей прозрачную жидкость желтого цвета с кристаллами холестерина. В полость обращена коронка непрорезавшегося зуба. Оболочка кисты прикрепляется строго по

шейке «причинного» зуба.

Микроскопическое строение оболочки фолликулярной кисты соответствует таковой у ра-дикулярных кист. Оболочка кисты снаружи представлена соединительной тканью (капсулой), а изнутри выстлана многослойным плоским эпителием. В фолликулярных кистах значительно чаще, чем в радикулярных, отмечается ороговение эпителия. А также эпителий фолликулярных кист более дифференцирован и сохраняет свою непрерывность на всем протяжении (J. Klammt, 1976). Редко обнаруживаются признаки хронического воспаления в оболочке фолликулярных кист.

Клиника фолликулярных кист такая же как и радикулярных. Рост кисты бессимптомный. При осмотре больного можно выявить сохранившийся молочный зуб и отсутствие постоянного

684

27.2. ФОЛЛИКУЛЯРНЫЕ КИСТЫ

зуба в зубном ряду (исключением будет развитие кисты из сверхкомплектного зуба). Фолликулярные кисты редко нагнаиваются. Чаще эти кисты одиночные, редко — множественные.

Рентгенография фолликулярных кист характерная. На рентгеновском снимке определяется гомогенное разрежение костной ткани округлой или овальной формы с четкими ровными границами. В полость фолликулярной кисты обращена коронковая часть непрорезавшегося зуба (рис. 27.2.1 - 27.2.3). Корень зуба всегда находится за пределами кисты. Если фолликулярная киста развивается до формирования зуба, т.е. является зубонесодержащей, то рентгенологически отличить ее от других кист невозможно. Окончательный диагноз устанавливается после проведения патогистологического исследования.

Дифференциальную диагностику следует проводить с кистами челюстей и кистозными формами опухолей челюстных костей.

Рис. 27.2.1. Рентгенограммы нижней челюсти больных:

с фолликулярными кистами (а, б, в, г, д).

685

27. КИСТЫ ЧЕЛЮСТЕЙ

Рис. 27.2.2. Рентгенограммы нижних челюстей детей с фолликулярными кистами (а, б). Множественные фолликулярные кисты (от фолликулов четвертого и пятого зубов) - б.

Рис. 27.2.3. Рентгенограммы верхней челюсти больных с фолликулярными кистами. Прицельная рентгенография (а, б, в). Придаточные пазухи носа (г).

27.3. ПАРАДЕНТАЛЬНЫЕ КИСТЫ

Синонимом является: киста прорезывания, ретромолярная киста. По данным нашей клиники, парадентальные кисты встречались у 3% больных с кистами челюстей. Патогенез этих кист связывают с патологией прорезывания нижних зубов мудрости. При затрудненном прорезывании зуба позади него возникает костный карман, выполненный фиброзной тканью с наличием в нем эпителиальных клеток. В результате наличия воспалительных явлений эпите-

686

27.3. ПАРАДЕНТАЛЬНЫЕ КИСТЫ

лиальные клетки размножаются и превращаются в небольшие полости. Со временем, костный карман, который ранее сообщался с полостью рта закрывается, а эпителиальные полости изолируются. По мере их роста они сливаются в единую полость с образованием кисты.

ПатоморФология парадентальных кист аналогична радикулярным кистам и оболочка их выстлана многослойным плоским эпителием. В стенке кисты определяются признаки воспаления. Оболочка кисты фиброзными тяжами соединяется с периодонтом непрорезавшегося зуба. Макроскопически оболочка кисты и ее содержимое ничем не отличаются от радикулярных и фолликулярных кист.

Клиника парадентальных кист не имеет характерных признаков кроме того, что она развивается в области непрорезавшегося нижнего зуба мудрости. Киста растет бессимптомно, поэтому выявить ее в начальной стадии развития крайне сложно. По мере роста она проявляется в виде небольшой, ограниченной и малоболезненной припухлости в области непрорезавшегося зуба мудрости.

Диагноз устанавливается только на основании рентгенологического исследования. На рентгеновских снимках имеется разрежение костной ткани позади непрорезавшегося нижнего зуба мудрости (ретромолярно) в виде серповидного (щелевидного) полулуния (полулуния Вассмунда), которое сообщается с округлой или овальной гомогенной полостью с довольно четкими границами, расположенной в области угла или ветви нижней челюсти (рис. 27.3.1). Парадентальная киста не охватывает всю коронку непрорезавшегося зуба, часть коронки находится вне кисты. Диагноз усложняется, когда парадентальная киста является резидуальной.

а)

Рис. 27.3.1. Рентгенограммы нижней челюсти больных с парадентальными кистами (а, 6, в, г).

ЛиФФеоенииальная диагностика проводится с кистами челюстей и кистозными формами опухолей челюстных костей.

687

А,А, Тимофеев, "Руководство по челюстно-лицевои хирургии и хирургической стоматологии"

27.4. ЭПИДЕРМОИДНЫЕ КИСТЫ

Синонимы эпидермоидной кисты: первичная киста, кератокиста, эпидермоид челюсти, холестеатома и др. Эпидермоидная киста развивается на нижней челюсти. По данным нашей клиники ее частота составляет 1% всех кист челюстей. Эпидермоидные кисты выявляются, в основном, у взрослых. Рост их бессимптомный, медленный. Поэтому клиническая симптоматика появляется поздно, когда киста уже достигает больших размеров и не отличается от других кист челюстей. Эпидермоидные кисты могут быть случайной находкой при рентгенографии зубов во время их лечения. Данные кисты могут нагнаиваться.

Рис.27.4.1. Рентгенограммы нижней челюст1 больных с эпидермоидными кистами (а, 6, в).

На рентгенограмме эпидермоидные кисты проявляются чаще в виде поликистомы (рис. 27.4.1), реже — однокамерные (рис. 27,4.2). Представлены в виде обширного разрежения костной ткани с четкими, неровными контурами. Однако в некоторых случаях киста может быть однокамерной, с четкими округлыми формами. Неравномерное рассасывание кости создает вид многокамерной кисты. В некоторых случаях, от основной кисты отходят эпителиальные тяжи с последующим развитием «дочерних» кист (J. Klammt, 1976). В полость кисты обращены как интактные, так и периодонтитные зубы.

При проведении удаления кисты можно обнаружить, что она заполнена кашицеобразным (атеромоподобным) содержимым. Оболочка эпидермоидной кисты тонкая, выстланная многослойным плоским ороговевающим эпителием, в редких случаях стенка кисты может быть плотной. Характер микроскопического строения данных кист дает возможность рассматривать их как порок развития одонтогенного эпителия. Эпидермоидную кисту необходимо дифференцировать с амелобластомой, остеобластомой и другими кистами челюстей.

688