Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Тимофеева А.А

.pdf28. КИСТЫ МЯГКИХТКАНЕЙ

массу серого цвета с неприятным запахом (образуется в результате секреции сальных и потовых желез, слущивания эпителия). В кашицеобразной массе часто можно обнаружить волосы свернутые в колечки.

Оболочка эпидермоидной кисты более тонкая чем дермоида и представлена только эпидермисом со всеми свойственными ему слоями (базального, шиповатого, зернистого, блестящего и рогового). Дермы и кожных придатков в стенке эпидермоидной кисты нет. Содержимое эпидермоидных кист представлено роговыми чешуйками, которые подвергаются дегенерации (особенно при нагноении). При разрушении стенки кисты ее содержимое может проникнуть в окружающие ткани с развитием в них хронического воспаления с наличием в грануляционной ткани гигантских клеток инородного тела. В нагноившихся кистах эпителиальная выстилка может отсутствовать. В этих случаях патогистологический диагноз устанавливают на основании выявленных роговых чешуек, окруженных гигантскими клетками. При микроскопическом исследовании жидкого содержимого эпидермоидных кист в пунктате обнаруживают лейкоциты, слущенные эпителиальные клетки, ороговевшие чешуйки, кристаллы холестерина.

Клиника. Дермоидные (эпидермоидные) кисты растут медленно и безболезненно. Больные обращаются за медицинской помощью из косметических соображений или при нагноении кисты (появляется боль, припухлость и другие симптомы воспаления).

Клинически дермоидная (эпидермоидная) киста проявляется в виде опухолевидного, безболезненного образования округлой или овальной формы, величиной от 1 см до 4 см и более в диаметре. Располагается в толще мягких тканей. Консистенция образования — плотиоэластичная (упругая) или тестоватая, поверхность — гладкая, с четкими границами. При отсутствии воспаления в окружающих мягких тканях киста легко смещается. Кожа над кистой обычно не изменена, в случае присоединения вторичной инфекции — становится гиперемированной.

Дермоиды (эпидермоиды), которые локализуются в глубине мягких тканей могут достигать больших размеров (рис. 28.1.1). Располагаясь в мягких тканях дна полости рта, кисты чаще локализуются по средней линии над челюстно-подъязычной мышцей и просвечиваются желтоватым цветом. В некоторых случаях кисты могут примыкать к подъязычной кости и смещаются вместе с ней при глотательных движениях. Если опухолеподобное образование находится ближе к подбородочной ости (костный выступ в ментальном отделе с внутренней поверхности нижней челюсти), то оно выпячивается в передний отдел подъязычного пространства и отдавливает язык вверх и кзади. Расположение этих кист возможно самое разнообразное. На шее дермоидные (эпидермоидные) кисты локализуются между передним краем грудинно- ключично-сосцевидной мышцы и задним брюшком двубрюшной мышцы. В околоушной области эти образования могут располагаться под стволом или крупной ветвью лицевого нерва.

Диагностика. Дермоиды (эпидермоиды) ошибочно можно принять за хронические лимфадениты, а при нагноении кисты - за острые и обострившиеся хронические лимфадениты. Пункция кисты и микроскопическое исследование содержимого помогает уточнить диагноз.

Гнойное содержимое, полученное из нагноившегося лимфатического узла всегда более вязкое (сливкообразное) с наличием в пунктате большого количества типичных и атипичных форм лимфоцитов. Одонтогенные лимфадениты имеют причинную связь с периодоктитным (разрушенным зубом). В сомнительных случаях диагноз уточняется после проведения эксцизионной биопсии (полного удаления патологического очага).

Дермоиды дна полости рта, которые растут в сторону языка, можно принять за ранулу. В отличие от последней дермоидные кисты чаще локализуются по средней линии и просвечиваются через слизистую оболочку желтоватым цветом. Ранулы располагаются асимметрично к средней линии и просвечиваются через слизистую оболочку в виде полупрозрачного голубоватого образования, при пункции можно получить прозрачную тягучую жидкость с содержанием муцина и следов амилазы, а при цитологическом исследовании — клеток железистого эпителия.

Локализуясь на шее дермоидные (эпидермоидные) кисты имеют большое сходство со срединными или боковыми кистами. Пунктат последних жидкий, прозрачный, соломенножелтого цвета, иногда бурый (с примесью крови). Более подробная дифференциальная диагностика этих опухолеподобных образований будет рассмотрена в следующих разделах этой главы.

Клинически метастазы злокачественных опухолей могут напоминать дермоиды. Для метастазов характерна малая болезненность, плотность на ощупь, отсутствие четких границ, ограниченная подвижность. Уточнить диагноз может помочь пункционная биопсия.

Дермоидные кисты следует дифференцировать со специфическими лимфаденитами (туберкулезными и др.) и злокачественными опухолями ретикулоэндотелиальной системы (лимфо- и ретикулосаркомой). Диагноз устанавливается на основании пункции и морфологического исследования биопсийного материала.

704

28.1. ДЕРМОИДНЫЕ (ЭЛИДЕРМОИДНЫЕ) КИСТЫ

Лечение заключается в удалении кисты оперативным путем. При нагноении кисты ее вскрывают, эвакуируют содержимое и дренируют полость. Иссечение стенок кисты (цистэктомию) выполняют после стихания воспалительных явлений.

28.2. СРЕДИННЫЕ КИСТЫ И СВИЩИ ШЕИ

Срединные кисты и свищи шеи являются эмбриональной дисплазией, связанной с не- за-ращением щито-язычного протока. Поэтому синонимом их является тиреоглоссальные кисты и свищи.

Данный патогенез их развития подтверждает тот факт, что срединные кисты и свищи имеют связь с подъязычной костью и слепым отверстием, расположенным в области корня языка. Этот вид врожденных кист и свищей, по нашим наблюдениям, составляет около 7% всех кист мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи. Встречаются чаще у детей и у лиц молодого возраста, но могут выявляться и у людей более старшего возраста (рис. 28.2.1).

Срединные (тиреоглоссальные) кисты растут медленно в виде безболезненного выпячивания округлой формы, которое обычно располагается по средней линии в промежутке между подъязычной костью и верхним краем щитовидного хряща. Иногда можно встретить тиреоглоссальные кисты, локализирующиеся в поднижнечелюстной области, но связанные отростками с подъязычной костью. В редких случаях киста располагается за подъязычной костью в области корня языка. Именуемые как кисты корня языка, они имеют такой же патогенез как и срединные кисты, т.е. связаны с аномалией развития щито-язычного протока.

Кисты располагаются чаще по средней линии возле подъязычной кости, но в некоторых случаях, могут быть и сбоку от неё. Границы срединной кисты четкие, имеют плотноэластичную или тестоватую консистенцию. Кожа над кистой обычно в цвете не изменена, подвижная. Подвижность самой же кисты ограничена из-за связи ее с подъязычной костью. Поэтому, если срединную кисту удерживать пальцами, то во время глотательных движений она смещается вверх. В некоторых случаях удается прощупать плотный тяж, идущий к подъязычной кости. При пункции кисты можно получить жидкость желтоватого цвета, иногда мутную. В пунктате можно обнаружить наличие клеток многослойного плоского эпителия и лимфоидных элементов. При нагноении кисты получают гной.

Локализуясь в области корня языка, киста вызывает затруднение глотания и нарушение речи, а при больших размерах может вызывать нарушения дыхания. Пальпаторно они выявляются в виде округлого флюктуирующего образования с четкими границами, окружающие ткани не изменены. После самопроизвольного или оперативного вскрытия гнойника возникают свищи. После стихания воспалительных явлений свищи обычно закрываются, но затем рецидивируют.

Срединные (тиреоглоссальные) свищи делят на: полные и неполные.

Неполные свищи подразделяются на наружные и внутренние.

Полный срединный свищ начинается (открывается) на передней поверхности шеи по средней линии (может быть смещен от средней линии) между подъязычной костью и щитовидным хрящом, а в некоторых случаях может располагаться на уровне подъязычной кости или яремной вырезки. Внутреннее отверстие полного срединного свища открывается в области слепого отверстия языка. Таким образом, полный свищ начинается на коже шеи,

затем направляется к подъязычной кости, проникает через эту кость и между мышцами дна полости рта направляется косо вверх и заканчивается у слепого отверстия

в области корня языка.

Наружный неполный срединный свищ начинается (открывается) на коже шеи и доходит до подъязычной кости, слепо в ней заканчиваясь. Внутренний неполный срединный свищ шеи идет от подъязычной кости к слепому отверстию в области корня языка.

Кожа вокруг наружного свища рубцово изменена, втянута, может быть мацерированная. В подлежащих тканях пальпаторно выявляется плотный тяж, который идет от наружного свищевого отверстия до подъязычной кости. Тяж смещается при глотательных движениях. Свищевое отверстие периодически закрывается, поэтому в области него можно увидеть рубцы. После самопроизвольного или оперативного его раскрытия из свища выделяется гной, а после стихания воспалительных явлений - скудное слизистое или слизисто-гнойное отделяемое.

Внутренние неполные срединные свищи могут себя ничем не проявлять, т.к. отток содержимого осуществляется в полость рта. Только при нарушении оттока, в области корня языка, можно выявить болезненность и наличие воспалительных явлений.

705

28. КИСТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Рис. 28.2.1 Внешний вид больных со срединными свищами шеи. а — у женщины средних лет;

б — у ребенка (на коже имеются рубцы после вскрытия гнойников).

Пвтомоо&ология срединных кист и свищей. Внутренний слой выстлан разным эпителием (многослойным плоским, переходным, цилиндрическим, недифференцированным, зародышевым). Под действием воспаления эпителий может частично погибнуть и заместиться соединительной тканью. Просветы протоков сужаются, облитерируются, появляются боковые ответвления. В стенке кисты и свищей можно обнаружить скопление лимфоидной ткани, слизистые железы и даже ткань щитовидной железы.

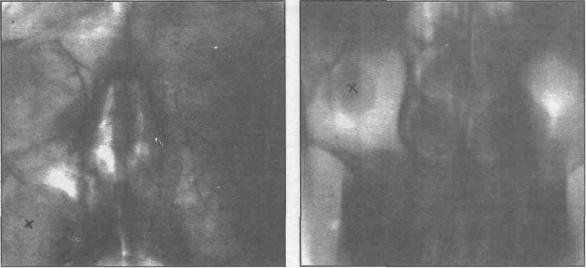

Диагностика. Дпя уточнения локализации и размеров тиреоглоссальных кист и свищей используется цистоили фистулография (рис. 28.2.2). Контрастное рентгенографическое исследование проводят при помощи масляных или водорастворимых рентгеноконтрастных веществ (верографин, урографин и др.). При цистографии вначале пунктируют полость кисты 706

28.2. СРЕДИННЫЕ КИСТЫ И СВИЩИ ШЕИ

толстой иглой и отсасывают содержимое, а затем через эластичный катетер наполняют ее рентгеноконтрастным веществом и делают рентгенограммы в двух проекциях (передней и боковой). Фистулография выполняется при помощи тупой иглы. Нужно запомнить, что лейкопластырные наклейки нельзя использовать для прикрытия места прокола (введения) иглы из-за их рентгеноконтрастности, а следовательно искажения истинной картины патологического очага. Место прокола прикрывают марлевым тампоном и приклеивают его клеолом.

Рис. 28.2.3. Ультразвуковое обследование больной со срединной кистой шеи.

Рис. 28.2.2. Фистулография срединной кисты и свища шеи.

В последние годы все чаще для уточнения диагноза используют ультразвуковое исследование {рис. 28.2.3) и компьютерную томографию шеи (рис. 28.2.4).

Дифференциальную диагностику врожденных срединных (тиреоглоссальных) кист и свищей необходимо проводить со следующими заболеваниями: специфическими воспалительными процессами мягких тканей, хроническими лимфаденитами, дермоидами (эпидермоидами), ранулами, опухолями мягких тканей и щитовидной железы.

Нам приходилось дифференцировать срединную кисту с воздушной кистой шеи. Последняя возникает при повышении внутригортанного давления и слабости мышечного аппарата гортани. При попытке выдохнуть воздух при закрытом рте и сжатых ноздрях происходит повышение внутригортанного давления и воздушная киста увеличивается в размерах, что нехарактерно для срединной кисты. При пункции воздушной кисты получают воздух и киста исчезает на некоторое время.

Рис. 28.2.4 Компьютерная томограмма шеи больной со срединной кистой (а,б — разные уровни срезов).

Лечение срединных кист и свищей хирургическое. Не показано оперативное лечение только в период обострения воспалительного процесса. В этот период образование пунктиру-

707

28. КИСТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

ют, удаляют гнойно-слизистое содержимое и промывают полость антисептическими растворами. Операцию проводят после ликвидации воспалительных явлений.

Проводить оперативное лечение у детей лучше всего в возрасте 9-10 лет. В более раннем детском возрасте, даже при отсутствии воспалительных явлений, хирургическое вмешательство может быть отложено из-за технических сложностей, которые могут возникнуть при резекции подъязычной кости. Резекция подъязычной кости — основное условие радикальности операции. Для облегчения проведения хирургического вмешательства в полость кисты или свища перед операцией вводят 1-2% спиртовый раствор бриллиантового зеленого, который четко окрашивает оболочку кисты и помогает установить наличие всех ответвлений свища. Резекцию подъязычной кости проводят на протяжении 0,5-1 см (в зависимости от ширины свища). Свищевой ход может проходить в непосредственной близости от надгортанника и черпалонадгортанных связок, травма которых может вызвать острый отек гортани. Причина рецидивов — нерадикальность проведенной операции. Поэтому резекция подъязычной кости является обязательным условием при удалении тиреоглоссальных кист и свищей.

28.3. БОКОВЫЕ КИСТЫ И СВИЩИ ШЕИ

Боковая киста шеи (синонимы: врожденная боковая киста шеи; жаберная киста; бранхиогенная киста; боковая бранхиогенная киста шеи; боковая лимфоэпителиальная киста), по нашим данным, встречаются в 25% всех кист мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи. Боковые свищи шеи выявляются редко.

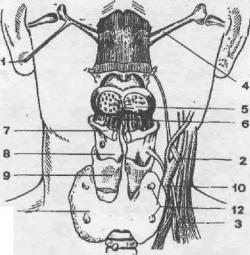

В отношении патогенеза боковых кист и свищей до настоящего времени имеются разногласия. Существуют две теории их происхождения. Согласно «тимуснои» теории эти кисты и свищи образуются из остатков тимофарингиального (зобно-глоточного) протока. Бранхиогенная теория связывает происхождение этих образований с аномалией развития жаберных (глоточных) карманов. Аномалии развития 2-ой или 3-й пары глоточных (жаберных) карманов являются источником формирования боковых кист и свищей шеи. Из 4 и 5 глоточных карманов свищи обычно не образуются в связи с недоразвитием карманов и ранним замыканием их в шейном синусе. Внутренние бранхиогенные карманы образуются энтодермой, а наружные (или бороздки) — эктодермальным зародышевым листком. Боковые кисты шеи могут быть как энтодермального, так и эктодермального происхождения (рис.28.3.1).

Рис. 28.3.1 Схема расположения

бранхиогенных свищей шеи:

1 — I жаберный карман;

2 — II жаберный карман;

3 — III жаберный карман;

4 — слуховая труба;

5 — язык;

6 — щитовидно-язычный проток; 7— подъязычная кость;

8 — щитовидно-подъязычная мембрана;

9 — щитовидный хрящ;

10 — общая сонная артерия;

11 11 — щитовидная железа;

12 — паращитовидные железы.

Кисты могут возникать в любом возрасте, но чаще встречаются у детей и юношей. Их появлению предшествуют инфекционные заболевания дыхательных путей (ангина, грипп и т.д.). В отличие от дермоидных (эпидермоидных) кист боковые кисты часто нагнаиваются.

Клиника. Боковые кисты — это округлой формы образования, расположенные в верхнем отделе шеи впереди грудинно-ключично-сосцевиднои мышцы (в области сонного треугольника). Хотя может находиться в среднем и даже нижнем отделе шеи. В типичных случаях боковая киста, локализуясь в верхней или средней трети шеи, прилегает к переднему краю грудинно- ключично-сосцевиднои мышцы или частично заходит под нее. Располагается она между 2-м и 3-м фасциальным листком шеи (между поверхностным и глубоким листком собственной фасции шеи) на сосудисто-нервном пучке. Верхний полюс кисты часто находится рядом или под задним краем двубрюшной мышцы или шилоподъязычной мышцы. Медиально кисты прилежат к внут-

708

28.3. БОКОВЫЕ КИСТЫ И СВИЩИ ШЕИ

ренней яремной вене на уровне бифуркации общей сонной артерии. По длине киста может распространяться вниз до ключицы или в верхней части шеи доходит до сосцевидного отростка.

Визуально боковая киста шеи проявляется в виде безболезненного ограниченного опухолевидного образования округлой формы с гладкой поверхностью (рис, 28,3.2). Кожа над ней в цвете не изменена. Не спаяна с окружающими тканями. При глотательных движениях опухолеподобное образование не смещается (в отличие от срединных кист шеи). Консистенция кисты мягкоэластичная или эластично-напряженная (плотноэластичная). Может определяться флюктуация. Нарушения дыхания и глотания киста не вызывает. Общих проявлений нет. При присоединении вторичного воспаления киста становится плотной, малоподвижной, болезненной, может вызывать болезненность при глотании и даже разговоре. Появляется общая симптоматика (недомогание, слабость, повышение температуры тела и др.). Пунктируя кисту можно получить серозно-слизистую или елизисто-гнойную прозрачную жидкость светло-бурого или тем- но-бурого (редко) цвета. При нагноении кисты жидкость становится мутной, появляется гной. Микроскопически в пунктате можно обнаружить слущенные эпителиальные клетки, эритроциты, лимфоциты, кристаллы холестерина. При бактериологическом исследовании содержимого неосложненной кисты микрофлоры обычно не обнаруживается. Лишь в единичных случаях выделяются маловирулентные стафилококки или стрептококки.

в) |

г) |

Рис. 28.3.2. Внешний вид больных с боковыми кистами шеи:

а, б — в юношеском возрасте; в, г — в молодом возрасте; д — в пожилом возрасте.

709

28. КИСТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

ПатомооФология. Микроскопически стенка боковой кисты состоит из плотной волокнистой соединительной ткани, которая выстлана как многослойным плоским неороговевшим эпителием (эктодермальная киста), так и многорядным цилиндрическим эпителием (энтодермальная киста). В толще стенки (оболочки) располагается лимфоидная ткань, часто формирующая фолликулы. Значительное развитие лимфоидной ткани свидетельствует о том, что боковые кисты происходят из остатков жаберного аппарата. Внутренняя поверхность кисты может быть покрыта бородавчатыми разрастаниями из лимфоидной ткани. В ее стенке выявляются образования типа телец вилочковой железы.

Рис.28.3.2.(д-продолжение). |

Рис. 28.3.3. Цистография боковой |

|

кисты шеи. |

При нагноении боковых кист эпителий может частично погибнуть и заместиться соединительной тканью, наблюдается утолщение эпителиальной выстилки и ее ороговение. У нижнего полюса боковой кисты очень часто морфологически обнаруживается лимфатический узел.

Диагностика боковых кист проводится с хроническими лимфаденитами (неспецифическими и специфическими), дермоидными (эпидермоидными) кистами, опухолями и опухолеподобными образованиями мягких тканей шеи, сосудов, нервов и щитовидной железы, метастазами злокачественных опухолей и др. Для уточнения диагноза можно проводить цистоили фистулографию с введением рентгеноконтрастных веществ (рис. 28.3.3).

Боковые кисты шеи следует дифференцировать с дивертикулами пищевода. Округлое образование расположено впереди грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Мягкое или тестовидное на ощупь, спадается при пальпации и передает перистальтическую волну при глотании. При еде оно наполняется и увеличивается в размерах. Боли усиливаются при наполнении дивертикула после еды. Глотание может быть болезненным, особенно при обострении воспалительного процесса.

Лечение боковых кист только хирургическое. Оперативное вмешательство представляет собой трудную задачу из-за сложных анатомо-топографических взаимоотношений кисты с сосудами и нервами шеи. Операция выполняется под эндотрахеальным наркозом. Разрез следует делать по переднему краю грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Нерадикальность оперативного вмешательства приводит к рецидиву.

Осложнениями боковых кист могут быть флегмона шеи и бранхиогенный рак. Флегмоны шеи протекают тяжело с выраженной интоксикацией организма больного. Гнойно-воспалитель- ный процесс легко может распространяться по сосудисто-нервному пучку в переднее средостение. Развитие бранхиогенного рака, по данным нашей клиники, составляет около 4,5% больных с боковыми кистами шеи. Высокий процент развития бранхиогенного рака у этих больных вызывает необходимость раннего удаления боковых кист шеи.

Боковые свищи шеи могут образоваться вследствие нагноения и вскрытия наружу боковой кисты, но часто имеют врожденный характер (формируется во внутриутробном периоде). Свищи из 1-го глоточного кармана открываются на коже в области мочки уха или в периаурику-

710

28.3. БОКОВЫЕ КИСТЫ И СВИЩИ ШЕИ

лярной области, могут сообщаться со средним ухом и слуховой (евстахиевой) трубой. Свищи, исходящие из 2-го жаберного кармана открываются в ямке над небной миндалиной, а на коже — впереди грудинно-ключично-сосцеаидной мышцы в среднем или нижнем отделе шеи (проходит свищ между ветвями общей сонной артерии направляясь вниз, следуя впереди и кнаружи от нее). При развитии свищей из 3-го жаберного кармана они открываются в нижнем отделе боковой поверхности глотки (ниже небной миндалины), опускаются вниз, огибая общую сонную артерию сзади и сбоку, выходят впереди грудинно-ключично-сосцевидной мышцы ниже линии шеи.

Боковые свищи шеи бывают полными и неполными (наружными и внутренними). Внутреннее отверстие полного бокового и неполного внутреннего свища открывается в области небной миндалины. Неполный внутренний свищ шеи начинается в мягких тканях на уровне щитовидного хряща. Ход свища сложен и проходит в непосредственной близости от крупных сосудов шеи. Наружное отверстие полного и наружного неполного бокового свища расположено на коже у внутреннего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы в области средней (чаще) или нижней трети шеи. Наружный неполный свищ шеи заканчивается в мягких тканях на уровне щитовидного хряща.

Клинически кожное (наружное) отверстие (устье) бокового свища чаще точечное, реже — ши-

рокое с пышными грануляциями. Вокруг устья свища, из-за частых выделений, кожа мокнет и мацерируется. При надавливании из устья свища выделяется капля прозрачного слизистого содержимого, а иногда и гной. Зондируя такой свищ глазным зондом или тонким полиэтиленовым катетером можно проникнуть на глубину от 1-2 см до 8-15 см. Для уточнения хода свища делается фистулография с введением масляных рентгеноконтрастных веществ. Чтобы выявить локализацию внутреннего отверстия бокового свища шеи в наружное его устье вводят раствор бриллиантового зеленого или метиленового синего. По окрашиванию тканей в месте выхода красителя можно судить о местонахождении внутреннего отверстия.

Бранхиогенный (боковой) свищ шеи следует дифференииоовать от тиреоглоссального (срединного) свища, наружное отверстие которого также может быть смещено в сторону от средней линии. Диагностику необходимо проводить со специфическими воспалительными процессами мягких тканей, бранхиогенным раком, метастазами злокачественных опухолей и др.

Патомоофология. Микроскопически стенка свища соответствует строению стенки боковой кисты шеи.

Лечение боковых (бранхиогенных) свищей шеи хирургическое. Для уточнения хода свища, во время проведения операции, его следует заполнить красителями (растворами бриллиантового зеленого или метиленового синего). Неполное иссечение свища или его ответвлений ведет к рецидиву заболевания.

28.4. КИСТЫ И СВИЩИ ОКОЛОУШНОЙ ОБЛАСТИ

Относятся к порокам развития первой жаберной щели (глоточного кармана). В зависимости от локализации кисты и свищи околоушной области бывают предушными (преаурикулярными) и позадичелюстными.

Предушные кисты и свищи обнаруживаются с момента рождения. Часть бывает двусторонними. Наружное их устье имеет вид воронкообразного углубления, которое располагается впереди основания большого завитка ушной раковины (рис. 28.4.1). При надавливании на область козелка уха из устья свища выделяется слизистое содержимое. Свищевой ход идет между хрящами завитка и козелка ушной раковины кзади и медиально. Доходит до хрящевого отдела наружного слухового прохода, где может слепо заканчиваться или открываться на коже хрящевого отдела наружного слухового прохода. Проводя фистулографию масляными рентгеноконтрастными веществами можно уточнить локализацию кисты и выявить боковые ответвления свищевых ходов.

Позадичелюстные кисты и свищи располагаются между углом нижней челюсти и передним краем грудинно-ключично-сосцевидной мышцы (рис. 28.4.2). Кожный свищ локализуется позади мочки уха. При массировании мягких тканей этой области из устья свища выделяется капля слизи или гноя (при обострении воспалительного процесса). Устье свища обычно покрыто кровяной коркой, кожа вокруг него может быть мацерированной. Свищи могут сообщаться со средним ухом или слуховой (евстахиевой) трубой. Расположены они глубоко в мягких тканях, рядом со стволом лицевого нерва, над мышцами, прикрепляющимися к шиловидному отростку. Проводя фистулографию уточняют локализацию кист и свищей.

Патоморфология. Внутренняя стенка кисты или свища чаще выстлана цилиндрическим, мерцательным эпителием или многослойным плоским ороговевающим эпителием.

Лечение кист и свищей околоушной области хирургическое. Для облегчения обнаружения границ кисты и свища в устье последнего, во время операции, вводятся красящие вещества

711

28. КИСТЫ МЯГКИХТКАНЕЙ

(раствор бриллиантового зеленого или метиленового синего). Необходимо помнить, что примерно на 1 см ниже наружного слухового прохода и несколько латеральнее шиловидного отростка расположен ствол лицевого нерва.

Рис. 28.4.1. Внешний вид больной с пред- |

Рис. 28.4.2. Внешний вид больного с поза- |

ушным (преаурикулярным) свищом |

дичелюстным свищом околоушной |

околоушной области. |

области. |

28.5. ПРИОБРЕТЕННЫЕ КИСТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Атерома. Термин происходит от греческого слова «athere» — каша. Впервые эту разновидность кист выделил R.Virchow в 1863 году. Атерома — это ретенционная киста сальной железы, которая образуется при закупорке ее протока. Последнее чаще всего происходит в результате травматического воздействия на стенку протока железы (при попытке выдавить угри и т.д.). Атеромы бывают чаще одиночные, но иногда и множественные (при себорее). Пол не оказывает влияния на частоту возникновения кист сальных желез. Атеромы растут медленно и безболезненно, вызывая косметический недостаток.

Клинически атерома имеет шаровидную форму. Кожа над ней в цвете не изменена, подвижна. Только в одном месте кожа спаяна с оболочкой кисты (в области устья выводного протока сальной железы). В этом месте можно обнаружить точечную втянутость кожи. Атерома безболезненна на ощупь, подвижна (не спаяна с окружающими мягкими тканями), с четкими границами, плотноэластичной консистенции. Размеры от одного до нескольких сантиметров. В некоторых случаях, при сдавливании атеромы, из кожного углубления (устья выводного протока сальной железы) выделяется белесоватая кашицеобразная масса с неприятным (зловонным) запахом. При нагноении атеромы кожа над ней гиперемированная, отечная, в складку не берется, образование болезненное и малоподвижное. Определяется флюктуация (появляется гной). Нагноившиеся атеромы могут самопроизвольно вскрываться (рис.28.5.1).

Рис.28.5.1. Внешний вид больного с атеромой подглазничной области.

712

28.5. ПРИОБРЕТЕННЫЕ КИСТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

ПатомооФологически стенка атеромы представлена плоским эпителием и соединительной тканью. В эпителиальной выстилке можно выявить явления паракератоза (нарушение ороговения) или очаговой кератинизации (ороговения). Содержимое кисты представляет собой капли жира, кристаллы холестерина, ороговевшие клетки эпителия и детрит.

Лечение хирургическое. При нагноении атеромы проводят ее вскрытие с последующим дренированием гнойного очага. После ликвидации воспалительных явлений проводят удаление атеромы (цистэктомию). Следует знать, что во всех случаях удаления атеромы необходимо обязательно иссечь участок кожи (втянутость), в котором располагается выводной проток сальной железы. Если этого не сделать, то рецидив обязателен. Цистэктомию проводят в пределах здоровых тканей. Рану зашивают наглухо.

а) |

б) |

Рис. 28.5.2. Рентгенограмма придаточных полостей носа больной с ретенционной кистой слизистой железы правой верхнечелюстной пазухи (а), томорентгенограмма аналогичной больной (б).

Кисты слизистых желез верхнечелюстных пазух встречаются редко. Данные кисты могут быть ретенционными (истинными) и лимфангиэктатическими (ложными). При наличии воспалительных явлений в слизистой оболочке верхнечелюстных пазух, в результате облитерации выводных протоков трубчато-алызеолярных слизистых желез, возникают ретенционные кисты. При аллергических воспалениях слизистой оболочки верхнечелюстных пазух, из-за развития внутритканевого отека и растяжения лимфатических сосудов с последующим их кистовидным превращением, развиваются лимфангиэктатические псевдокисты.

Клинически эти кисты чаще всего протекают бессимптомно. В некоторых случаях больные жалуются на чувство тяжести в области верхнечелюстной кости, особенно при наклоне головы. При перерастяжении оболочки кисты она может лопнуть и из носа выделяется прозрачная жидкость желтого (янтарного) цвета. После этого имеющаяся клиническая симптоматика исчезает. Для уточнения диагноза проводится рентгенография (рис. 28.5.2), компьютерная томография (рис. 28.5.3) придаточных пазух носа. Киста представляет собой образование шаровидной формы с ровными краями и основанием, которое располагается на уровне дна верхнечелюстной пазухи. Зубы интактные.

ПатомооФология ретенционных кист имеет отличие от лимфангиэктатических. При ретенционной кисте ее оболочка выстлана мерцательным цилиндрическим эпителием, который метаплазируется в кубический или плоский. Стенка лимфангиэктатической кисты выстлана клетками, напоминающими эндотелий лимфатических сосудов с инфильтрацией эозинофилами, плазмоцитами и тучными клетками.

Дифференциальную диагностику следует проводить с мукоцеле-кистовидное расширение верхнечелюстной пазухи, возникающее вследствие нарушения проходимости естественного отверстия и скопления в полости вязкого секрета.

Лечение заключается в проведении радикальной гайморотомии с цистэктомией и наложением риностомы. Этим больным необходимо проводить санацию полости рта и носа, а также выявление и лечение аллергических заболеваний.

Посттравматические кисты возникают в результате травмы покровного эпителия и погружения его в подлежащую ткань. Могут наблюдаться при неправильной хирургической обра-

713