Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Тимофеева А.А

.pdf

25 НЕОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

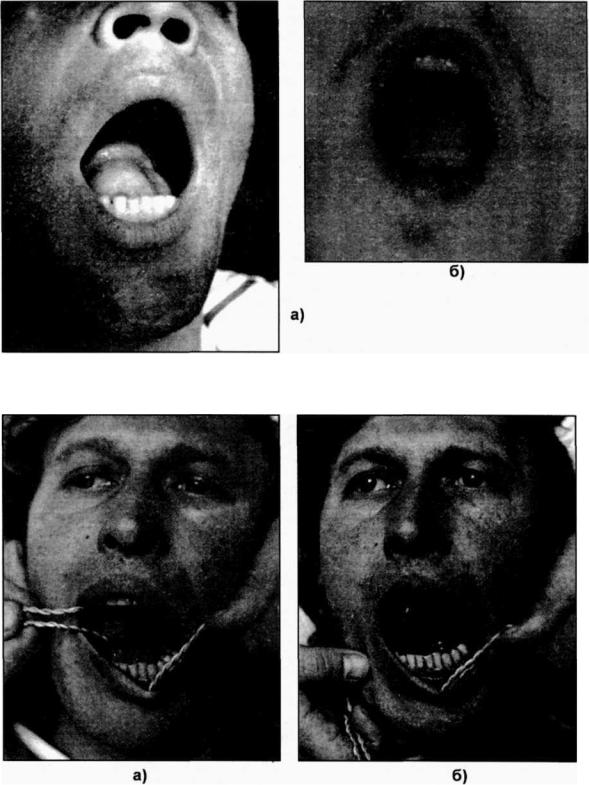

Рис. 2S.5.2. Вид больных с ранулой, расположенной в переднем отделе подъязычной области. Ранула больших размеров (а), ранулу меньших размеров легко обнаружить при смещении мягких тканей дна полости вверх (б).

Рис. 25.5.3. Вид больного с ранулой, локализующейся слева: а) при смещении языка в сторону; б) кверху.

Если киста прорастает мягкие ткани дна полости рта в виде "песочных часов", то проводят двухэтапную одномоментную операцию. Вначале удаляют кисту внеротовым доступом. Перешеек кисты перевязывают шелковой лигатурой, кисту отсекают, а рану послойно зашивают. Во втором этапе операции внутриротовым доступом удаляют кисту вместе с подъязычной железой.

620

25.НЕОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

®Кисты околоушных желез

Бывают врожденными (эпидермоидными), т.е. истинными и ложными (ретенционными) * при закупорке междолькового протока в результате травмы (рубцом) или хронического воспаления. Рост кисты медленный, бессимптомный.

Клиника. Имеется асимметрия лица за счет припухлости мягких тканей околоушножевательной области. Кожа в цвете не изменена, легко берется в складку. При пальпации определяется подвижное образование округлой формы, плотноили мягкоэластичной консистенции. Флюктуацию при небольших размерах кисты определить сложно, т.к. киста расположена в толще околоушной железы и окружена плотной фасцией. Открывание рта свободное. Устье выводного протока не изменено. Функция железы сохранена. На сиалограмме нет полного заполнения контрастной массой междольковых протоков (рис.25.5.5). При расположении кисты в глубоком отделе железы наблюдается ее рост в ротоглотку с соответствующими жалобами.

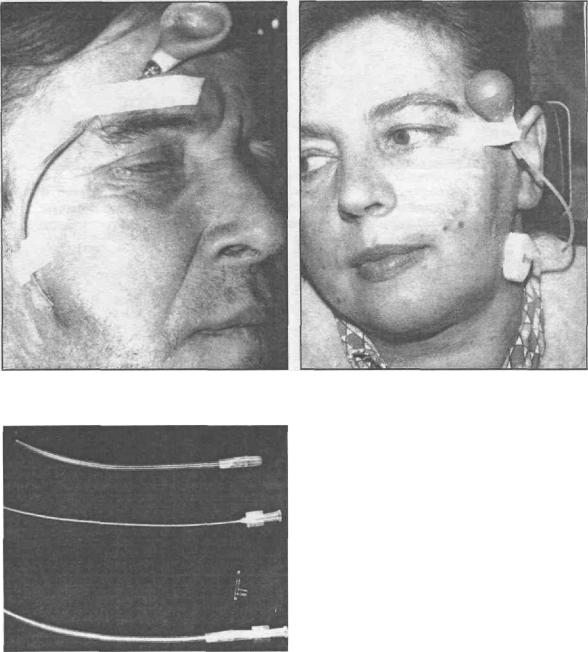

Рис. 25.5.6. Внешний вид больного с ак- |

Рис. 25.5.7. Активный дренаж с фиксирую- |

тивным отсасывающим дренажом. |

щей шайбой, предложенной И.Б. Киндрасем. |

Рис. 25.5.8. Полиэтиленовые катетеры для дренирования и промывания полости "слюнной" кисты.

Диагностика. Кисты околоушных желез необходимо дифференцировать с сиалозами, лимфаденитами, кистами шеи, доброкачественными опухолями, ограниченными гнойновоспалительными процессами околоушножевательной области.

Лечение кист хирургическое. Проводится паротидэктомия с сохранением ветвей лицевого нерва (описание проведения операции смотри в следующей главе).

Для лечения посттравматических кист околоушной железы, особенно при рецидивах заболевания, мы применяем дренаж в сочетании с периодическим введением в полость 10% сте-

622

25.5. Кисты слюнных желез

рильного раствора натрия хлорида. Препарат способствует возникновению адгезивного воспаления, которое ведет к исчезновению полости.

Активный отсасывающий дренаж представляет собой эластичную прозрачную трубку с внутренним диаметром 0,2-0,3 см и длиной 30-35 см. Один конец ее, вводимый в полость кисты, имеет на протяжении 2 см 2-3 дополнительных отверстия овальной формы размером 0,1- 0,2 см, а другой - герметично соединяется посредством металлического переходника с эластичным резиновым медицинским баллоном, позволяющим создать отрицательное давление в данной системе. Для введения в полость кисты дренажной трубки прокалывают кожу и подкожную жировую клетчатку толстой иглой. Содержимое отсасывают. Конец полиэтиленовой трубки, имеющий дополнительные отверстия, вводят в просвет иглы и продвигают в полость, после чего иглу извлекают (рис.25.5.6). По мере заполнения резинового баллона содержимым кисты его опорожняют. Для обеспечения неподвижной фиксации рабочей части дренажной трубки в полости кисты и предотвращения прижатия дренажных отверстий к ее стенкам, а также с целью предупреждения разгерметизации системы и выпадения дренажа И.Б. Киндрась (1987) сконструировал фиксирующую шайбу (рис.25.5.7). А для предупреждения перерастяжения тканей промывающей жидкостью автором предложено в основную дренажную трубку вводить полиэтиленовый катетер меньшего диаметра с таким расчетом, чтобы между ними был просвет для вытекающей жидкости (рис.25.5.8). Промывание 10% стерильным раствором натрия хлорида проводят один раз в сутки в течение 3-5 дней. Закончив промывание полости гипертоническим раствором необходимо возобновить активное дренирование. После последнего промывания активный дренаж оставляют на сутки, а затем его удаляют. Лечение продолжается 5-7 дней, рецидивов после лечения нет. Следует только помнить о том, что предложенное консервативное лечение нужно осуществлять при псевдокистах, т.е. без эпителиальной (истинной) кистозной оболочки.

а) |

б) |

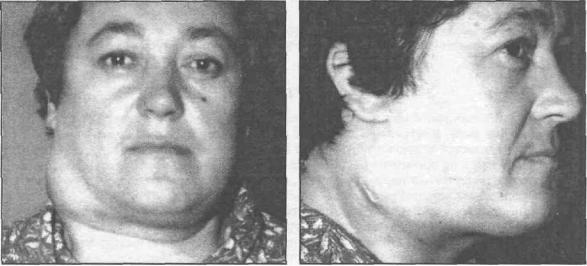

Рис. 25.5.9. Внешний вид больной с кистой поднижнечелюстной железы:

а) вид спереди; 6) вид сбоку (виден рубец после вскрытия кисты при нагноении).

0 Кисты поднижнечелюстной железы

Располагаются ниже диафрагмы дна полости рта. Поэтому припухлость распространяется из поднижнечелюстной области на боковую поверхность шеи, а в полости рта не вызывают заметных изменений.

Киста может быть ложной (ретенционной) или истинной. Растет медленно, безболезненно. При внешнем осмотре (рис.25.5.9) имеется асимметрия лица за счет припухлости мягких тканей поднижнечелюстной области и верхней трети шеи. Кожа в цвете не изменена, собирается в складку. Припухлость безболезненная, плотноили мягкоэластичной консистенции. Устье выводного протока не изменено. На сиалограмме выявляется сдавление протоков и отсутствие полного заполнения контрастной массой междольковых протоков. Лечение - хирургическое. Кисты поднижнечелюстной железы необходимо удалять вместе с железой, т.к. остатки железы могут послужить причиной возникновения рецидива заболевания.

623

25. НЕОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

<3> Кисты главных выводных протоков больших слюнных желез

Эти кисты могут быть в виде двух вариантов: кистовидного расширения в области устья протока (при сиалодохите) или кисты - возникающие при разрыве стенки протока, когда слюна попадает в мягкие ткани, образуя, так называемую, слюнную кисту (возникает при травме). В первом случае стенкой кисты будет являться расширенный проток железы, а во втором - фиброзная ткань, образующаяся в результате ответной реакции организма на попадание слюны в мягкие ткани (как при инкапсуляции инородного тела).

Клинически в области выводных протоков пальпируется безболезненное эластическое выпячивание. Может определяться флюктуация. Устье протока может быть сужено, а из протока слюна выделяется в меньшем количестве. В некоторых случаях наблюдается обтурация протока и развивается клиника обтурационного сиаладенита. Могут быть обострения воспалительного процесса.

Лечение кист выводного протока поднижнечелюстной железы хирургическое - экстирпация железы. Исключением могут являться посттравматические кисты начальных отделов выводного протока поднижнечелюстной железы. В этом случае, удалив купол слизистой оболочки (над слюнной кистой) можно создать дополнительное устье выводного протока, которое может функционировать, не причиняя беспокойств больному.

Если стенка кисты в области устья главного выводного протока околоушной железы представлена расширенным протоком, то после его выделения расширенную часть протока рассекают и на полиэтиленовом катетере пластически формируют деформированную часть выводного протока путем отсечения кистовидно расширенной его части. Устье протока околоушной железы пришивают к слизистой оболочке щеки на прежнее место. При расширении средней части околоушного протока также пластически его формируют, но в послеоперационном периоде оставляют катетер в протоке на 6-7 дней для предупреждения его заращения или сужения.

При кистах выводного протока околоушной железы (подслизистого его отдела) можно формировать на слизистой оболочке щеки дополнительное устье (внутренний слюнной свищ).

25.6. НАРУЖНЫЕ СЛЮННЫЕ СВИЩИ

Наружный слюнной свищ - это свищ, при котором слюна вытекает через отверстие, расположенное на коже. Внутренний слюнной свищ - слюна вытекает через отверстие, расположенное на слизистой оболочке полости рта в нетипичном для данной железы месте. Внутренний слюнной свищ не причиняет беспокойств и лечения не требует. Поэтому, в этом разделе будут рассмотрены только наружные свищи, которые вызывают страдания у больных (косметический дефект, мацерацию кожи, дерматиты и др.).

Полные слюнные свищи образуются в результате пересечения или разрыва внежелезистого или внутрижелезистого выводного протока. Неполный слюнной свищ возникает при повреждении (дефекте) стенки внежелезистого или внутрижелезистого выводного протока. Под свищами протока понимают свищи внежелезистой части протока, а под свищами паренхимы - свищи внутрижелезистых протоков, т.е. внутри долек железы.

При полном свище слюна выделяется из поврежденной части железы только через наружный свищ, а связь поврежденного участка железы с другими ее отделами отсутствует. При неполном свище слюна через травмированный проток (дефект в стенке) попадает как в наружный свищ, так и в другие отделы железы, т.е. естественным путем выделяется из железы и через устье главного выводного протока.

Наружные слюнные свищи возникают в результате травматического повреждения мягких тканей, расположенных вблизи околоушной или поднижнечелюстной железы. Могут также наблюдаться после некоторых оперативных вмешательств (частичной или субтотальной паротидэктомии, инцизионной или эксцизионной биопсии, неполном удалении поднижнечелюстной железы при проведении ее экстирпации и др.).

Наиболее часто встречаются наружные свищи околоушной железы и значительно реже - поднижнечелюстной. Расположение свищей соответствует анатомической области локализации железы.

Диагностика полных слюнных свищей заключается в следующем: при введении окрашенной жидкости через устье главного выводного протока она не попадает в наружный свищ (на кожу); при проведении сиалографии выявляется только неповрежденная часть железы, т.е. рентгеноконтрастная масса не попадает в наружный свищ (в этом случае для проведения сиалограмм лучше пользоваться йодолиполом).

624

25.6. Наружные слюнные свищи

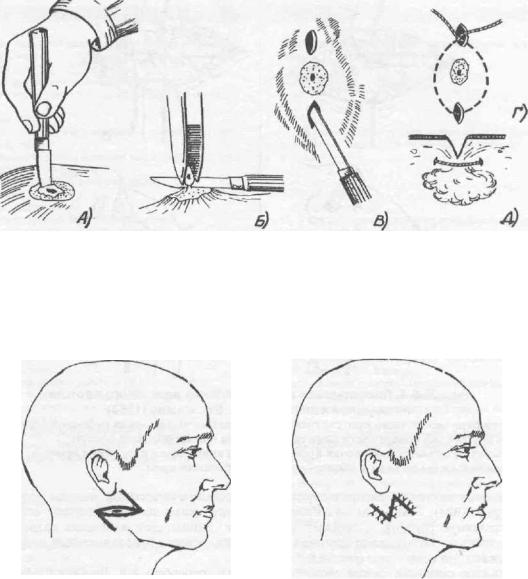

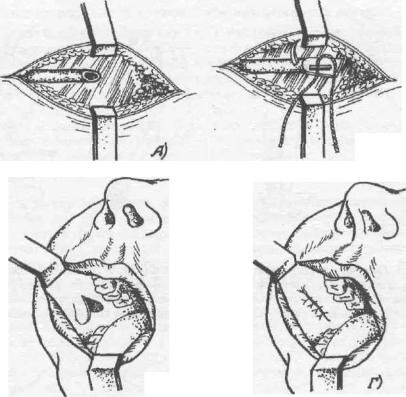

Рис. 25.6.1. Операция закрытия слюнного свища по К.П. Сапожникову (1924).

а) рассечение тканей в окружности свищевого хода; 6) иссечение наружного участка свища; в) рассечение тканей выше и ниже свища для проведения шва вокруг свищевого канала; г) шов вокруг свищевого канала проведен; д) шов вокруг свищевого канала затянут

(вид на разрезе).

а) б)

Рис. 25.6.2. Пластика встречными треугольными лоскутами в области рубца со слюнным

свищом по А.А. Лимбергу (1943):

а) иссечены рубцово измененные ткани, спаянные с околоушной железой и содержащие эпителизированный свищевой канал; образованы треугольные лоскуты;

б) произведено перемещение треугольных лоскутов, наложены швы.

Диагностика неполных слюнных свищей: при введении окрашенной жидкости в наружный свищ она выделяется через устье главного выводного протока; при введении окрашенной жидкости в устье главного выводного протока железы - выделяется через наружный свищ; при проведении сиалографии рентгеноконтрастная масса заполняет проток и всю паренхиму железы, а через наружный свищ вытекает на кожу (сиалографию следует делать масляным рентгеноконтрастным веществом - йодолиполом, т.к. оно более вязкое); сиалограмму можно проводить и через наружный свищ - выполняется функционирующая паренхима железы и выводные протоки.

Лечение. Закрытие слюнного свища околоушной железы способом С.А. Бурова: иссекают свищ вместе с рубцом в виде треугольника; по продолжению линии основания треугольника проводят разрез кзади; в конце линии выкраивают на коже равный по величине и форме треугольник, но обращенный основанием вверх; лоскуты взаимно перемещают и сшивают. Этот способ можно применить при расположении свища перед мочкой уха.

625

25. НЕОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

Ь)

В)

Рис. 2S.6.3. Пластическое восстановление выводного протока

околоушной железы по Г.А. Васильеву (1953):

а) периферическая часть протока околоушной железы выделена из рубцовой ткани; б) на внутренней поверхности щеки сформирован языкообразный лоскут; в) лоскут со слизистой оболочки проведен через толщу щеки и подшит к протоку; г) наложены швы на рану в области слизистой оболочки щеки.

Закрытие слюнного свища околоушной и поднижнечелюстной железы способом К.П. Сапожникова (1924). Овальным разрезом кожи вокруг устья свища выделяют его на максимально возможную глубину, вытягивают и отсекают. Делают два маленьких разреза кожи до фасции (проколы). Накладывают круговой шов шелком вокруг образовавшегося дефекта и туго его завязывают. На кожушвы (рис.25.6.1).

Закрытие слюнного свища околоушной железы способом А.А. Лимберга (1943). Проводят иссечение рубца вместе со свищом двумя полуовальными разрезами, под углом 30-45° по отношению к среднему разрезу выкраивают кожные треугольные лоскуты, отсепарируют и взаимно перемещают. Накладывают швы (рис.25.6.2).

Пластика главного протока околоушной железы методом А.А. Лимберга (1938). Овальными разрезами иссекают свищевой ход с рубцово измененными тканями. Из глубины раны делают прокол в полость рта, через который вводят в нее дренажную трубку. Рану на коже закрывают перемещением встречных треугольных лоскутов. Трубку извлекают после эпителизации свищевого хода.

Пластика околоушного протока методом ГА, Васильева (1953). Внеротовым горизонтальным разрезом по ходу протока иссекают отверстие свищевого хода, выделяют и отсекают его после препарирования дистального отдела протока. Выкраивают языкообразный лоскут на слизистой оболочке щеки, основание которого обращено к переднему краю жевательной мышцы и расположенного выше линии смыкания зубов. Лоскут проводят наружу через разрез мягких тканей щеки и подшивают к центральному отрезку протока. Рану зашивают (рис.25.6.3).

В литературе имеются и другие способы закрытия наружных слюнных свищей (Ю.И. Вернадского, А.В. Клементова, М.П. Жакова, A.M. Солнцева и З.К, Ямпольской и др.), но все они являются модификациями ранее указанных методов.

По нашему мнению, наиболее эффективным способом лечения наружных свищей является метод А.А. Лимберга. При других способах процент неудач значительно выше.

626

А.А.Тимофеев, "Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии"

26.ОПУХОЛИ СЛЮННЫХЖЕЛЕЗ

26.1.ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕОПУХОЛИ |

639" |

||

® |

Плеоморфная аденома |

639 |

|

® |

Мономорфная аденома |

647 |

|

® |

Неэпителиальные опухоли |

648 |

|

26.2. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ |

649 |

||

® |

Озлокачествленная плеоморфная аденома |

649 |

|

® |

Мукозпидермоидная опухоль (мукоэпидермоидная карцинома) |

650 |

|

® |

Аденокистозная карцинома (цилиндрома) |

651 |

|

® |

Карциномы (рак) |

652 |

|

® |

Ацинозноклеточная опухоль (ациноклеточная карцинома) |

652 |

|

26.3. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ |

|

|

|

ОКОЛОУШНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |

653 |

||

® |

Паротидэктомии |

654 |

|

26.4. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ИХ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ |

|

661 |

|

Опухоли слюнных желез в практической деятельности врача встречаются довольно часто. По нашим данным, опухоли околоушной железы встречаются в 92% случаях среди всех опухолевых поражений слюнных желез, поднижнечелюстной - в 6,5%, подъязычной - в 0,5%, а малых слюнных желез - в 1%. Несколько чаще болеют женщины, чем мужчины. Возраст больных самый разный, но наиболее часто - от 35 до 55 лет.

26.1.ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕОПУХОЛИ

Доброкачественные опухоли слюнных желез делятся на эпителиальные (плеоморфная и мономорфная аденомы) и неэпителиальные (гемангиомы, лимфангиомы, невриномы, фибромы, липомы и др.).

(g> Плеоморфная аденома

Синонимы: полиморфная аденома, смешанная опухоль. Наиболее часто данная опухоль встречается в околоушной железе, реже - в поднижнечелюстной и малых слюнных железах (в основном твердого и мягкого нёба), очень редко - в подъязычной железе. Опухоль несколько чаще возникает у женщин, чем у мужчин. Чаще появляется в молодом, среднем и пожилом возрасте (рис. 26.1.1 -26.1.3).

Плеоморфная аденома имеет эпителиальное происхождение. Однако, до настоящего времени нет единой точки зрения на гистогенез мезенхимоподобных структур этого новообразования. Опухоль обычно поражает одну железу. Лишь в единичных случаях опухоль может быть двусторонней или одновременно поражать разные железы.

Клиника. Плеоморфная аденома растет медленно (в течение нескольких месяцев или лет), не вызывает субъективных ощущений. Начало роста опухоли остается обычно незамеченным, ее обнаруживают чаще только после достижения ею определенных размеров (обнаруживаются самим больным или окружающими лицами). Опухоль равномерно увеличивается в размерах. Очень редко больным удается отметить колебания размеров образования (увеличение, а затем некоторое уменьшение опухоли). Это может быть связано с развитием воспалительного процесса в слюнной железе, где расположена плеоморфная аденома или при сдавлении ею выводного протока железы, что приводит к развитию обтурационного сиаладенита и обострению воспалительного процесса. Рост опухоли может несколько ускориться даже при доброкачественном ее росте, что обусловлено накоплением секрета в кистозных полостях, которые при этом опухолевом поражении нередко встречается.

Если опухоль растет из околоушной железы, то у больного имеется асимметрия лица за счет ограниченной припухлости мягких тканей в околоушной области или в позадичелюстной ямке (рис. 26.1.1 - 26.1.3) разных размеров (от 1,5x1,5 см до 10x10 см). Кожа в цвете не изменена, собирается в складку. Опухоль плотная, безболезненная, малоподвижная. Поверхность ее гладкая или бугристая. Бугристость опухоли не является признаком ее озлокачествления. В отличие от первичных опухолей, рецидивные плеоморфные аденомы могут быть представлены множественными узлами различной величины. Эти узлы бывают как неспаянными, так и плотно соединенными между собой, нередко спаянными с послеоперационным рубцом (рис. 26.1.4-26.1.5).

639

26. ОПУХОЛИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

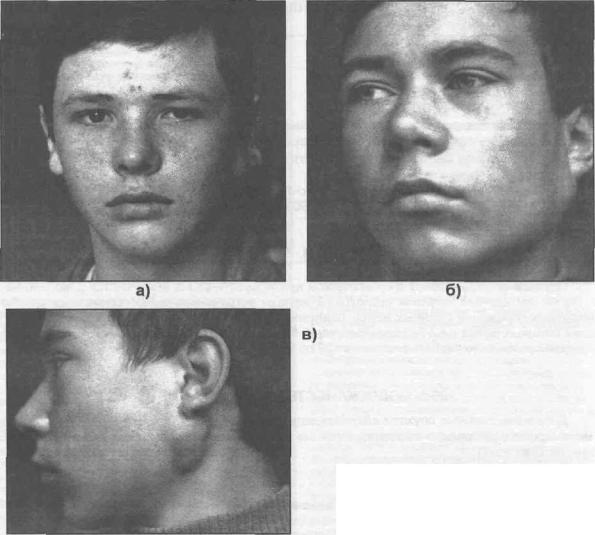

Рис. 26,1.1. Плеоморфная аденома околоушной железы у лиц молодого возраста:

а, б) анфас; в) профиль.

При локализации опухоли в позадичелюстиой ямке асимметрия лица может быть не так сильно выражена, т.к. находясь в глубокой доле околоушной железы плеоморфная аденома растет преимущественно в сторону окологлоточного пространства и поэтому малозаметна. В литературе их называют "айсберг - опухолями". Проводя бимануальную пальпацию опухоли можно уточнить ее истинные размеры. Открывание рта свободное. Устье выводного протока околоушной железы не изменено. Функция железы не страдает. На сиалограммах (рис. 26.1.6 - 26.1.7) опухоль проявляется в виде четко отграниченного дефекта наполнения ацинусов и протоков железы соответственно локализации опухоли и ее размерам (НИ. Бабич, 1984). Нарушения непрерывности протоков не наблюдается. Это относится ко всем доб-

рокачественным новообразованиям слюнных желез, независимо от их генеза. Исключение составляют лишь сосудистые опухоли, которые, сохраняя доброкачественный характер, инфильтрируют ткани. При доброкачественных опухолях протоки обхватывают ее, как пальцами, имеется округлой формы дефект наполнения железы. Наблюдается, так называемый, симптом "мяча в руке".

При локализации плеоморфной аденомы в поднижнечелюстной железе она обычно исходит из наружного ее отдела. Поэтому легко выявляется в виде узла округлой формы, плотной консистенции, с четкими границами и плотно спаянного с железой. В тех случаях, когда опухоль локализуется в верхне - внутреннем отделе или растет из добавочной доли поднижнечелюстной железы, то внешние клинические признаки ее малозаметны, т.к. плеоморфная аденома располагается выше челюстно - подъязычной мышцы (диафрагмы дна полости рта). Опухоль легко определить при бимануальной пальпации со стороны дна полости рта. При такой локализации опухолевидного образования возможно сдавление им выводного протока поднижнечелюстной железы с последующим развитием обтурационного субмаксиллита. Проведение сиалографии уточняет местонахождение опухоли в железе (рис. 26.1.8).

640

26.1. Доброкачественные опухоли

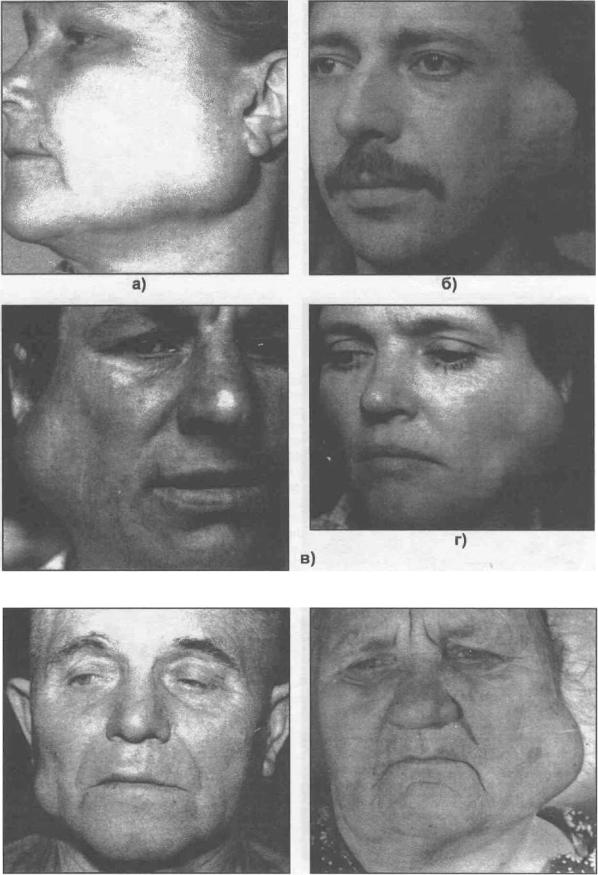

Рис. 26.1.2 (а,б,в,г). Плеоморфная аденома околоушной железы у лиц среднего возраста.

а) |

б) |

Рис. 26.1.3. Плеоморфная аденома околоушной железы у лиц пожилого возраста: а, 6, в) анфас; г) профиль.

641

26. ОПУХОЛИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

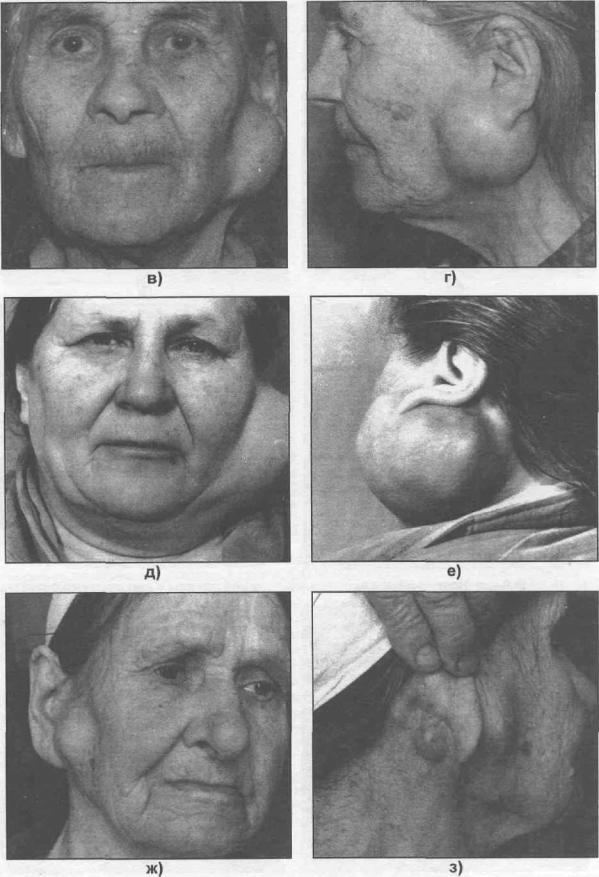

Рис. 26.1.3. (продолжение):

д) анфас; е) профиль; ж) анфас; з) профиль.

642