- •Классификация аминокислот.

- •4. Простые и сложные белки, их классификация. Характер связей простетических групп с белком. Биологические функции белков. Способность к специфическим взаимодействиям с лигандом.

- •5. Углеводсодержащие белки: гликопротеины, протеогликаны. Основные углеводы организма человека: моносахариды, дисахариды, гликоген, гетерополисахариды, их структура и функции.

- •8. Хромопротеины, их классификация. Флавопротеины, их структура и функции. Гемопротеины, структура, представители: гемоглобин, миоглобин, каталаза, пероксидаза, цитохромы. Функции гемопротеинов.

- •13. Энзимопатия у детей и важность их биохимической диагностики (на примере нарушения азотистого и углеводного обмена).

- •14. Витамины, классификация витаминов (по растворимость и функциональная). История открытия и изучения витаминов.

- •15. Витамин а, структура, участие в обменных процессах. Гипо- гипер- и авитаминоз а, их причины и особенности проявления. Пищевые источники, суточная потребность.

- •17. Витамин рр, структура коферментов, участие в обменных процессах. Гипо - и авитаминоз рр. Пищевые источники, суточная потребность.

- •18. Витамин в2, структура коферментов, участие в обменных процессах. Гиповитаминоз и авитаминоз в2. Суточная потребность, пищевые источники.

- •19. Витамин с, структура, участие в обменных процессах. Гипо- и авитаминоз с. Пищевые источники, суточная потребность.

- •20. Витамин в1, структура кофермента, участие в обменных процессах. Гиповитаминоз и авитаминоз в1. Пищевые источники, суточная потребность.

- •21. Витамин в6, структура кофермента, участие в обменных процессах. Гиповитаминоз и авитаминоз в6. Пищевые источники, суточная потребность.

- •22. Пантотеновая кислота и биотин, их участие в обменных процессах. Гиповитаминозы и авитаминозы в3 и н. Суточная потребность, источник этих витаминов.

- •23. Фолиевая кислота и кобаламин, их участие в обменных процессах, авитаминозы. Пищевые источники, суточная потребность.

- •24. Витамин е и к, участие их в обменных процессах. Гиповитаминозы и авитаминозы этих витаминов. Пищевые источники, суточная потребность.

- •25. Возрастные потребности в отдельных витаминах у ребенка. Особенности проявления гипо- и авитаминозов в раннем детском возрасте.

- •27. Гормоны гипоталамуса – либерины и статины. Химическая природа. Механизм их действия на молекулярном уровне, биологический эффект.

- •29. Гормоны задней доли гипофиза: вазопрессин, окситоцин. Химическая природа. Механизм их действия, биологический эффект. Нарушения функций организма, связанные с недостатком выработки этих гормонов.

- •32. Паратгормон и кальцитонин. Химическая природа. Механизм действия на молекулярном уровне. Влияние на обмен кальция, гиперкальциемия и гипокальциемия.

- •35. Половые гормоны: андрогены, эстрогены. Химическая природа. Механизм действия на молекулярном уровне, влияние на обмен веществ. Нарушения обмена при недостатке и избытке этих гормонов в организме.

- •45. Свободно-радикальное окисление. Токсичность кислорода: образование активных форм кислорода, их действие на липиды и другие вещества клетки. Механизм защиты: антиоксидантные системы

- •58. Своеобразие метаболизма гликогена в печени у ребенка. Патология обмена гликогена (гликогенозы).

- •60. Лабильность уровня глюкозы в крови у детей раннего возраста. Наклонность к гипогликемии. Своеобразие учета результатов нагрузной пробой сахара у детей.

- •62. Особенности переваривания и всасывания жиров в организме ребенка.

- •72. Повышенная активность биосинтеза и распада нейтральных жиров в тканях ребенка. Бурый жир, его значение.

- •73. Неустойчивость липидного обмена, связанная с недостаточно сформированной нейроэндокринной регуляцией. Кетонемия и ацетонемия у детей. Факторы, способствующие их развитию.

- •75. Патология обмена холестерина у детей. Наследственные нарушения липидного обмена: семейная гиперхолестеринемия и семейная триглицеридемия.

- •76. Обмен аминокислот и белков в питании ребенка. Понятие об азотистом балансе. Физиологическая азотемия новорожденных.

- •79. Замедленное переваривание белков в желудке у детей. Особенности исследования функции желудка в детском возрасте.

- •84. Обмен фенилаланина и тирозина. Образование катехоламинов, гормонов щитовидной железы, меланина. Нарушения процессов распада тирозина: фенилкетонурия, алкаптонурия, альбинизм.

- •85. Лабильность дезаминирования в гепатоцитах ребенка. Повышенная концентрация аминокислот в крови и моче ребенка раннего возраста. Своеобразие обмена некоторых аминокислот. Фенилаланин, тирозин.

- •89. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов, этапы этого процесса. Оротацидурия. Распад пиримидиновых нуклеотидов. Биосинтез дезоксирибонуклеотидов. Участие утф и цтф в обменных процессах.

- •91. Обмен нуклеиновых кислот и нуклеотидов у ребенка. Генетические нарушения, связанные с наследственными заболеваниями.

- •92. Биосинтез днк (репликация): стехиометрия реакций, днк-полимераза, матрица. Повреждение и распад днк.

- •93. Биосинтез рнк (транскрипция): рнк-полимераза, стехиометрия реакции, днк как матрица. Регуляция транскрипции. Посттранскрипционная достройка рнк. Молекулярные мутации. Наследственные болезни.

- •94. Биосинтез белков (трансляция). Стадии биосинтеза белка на рибосоме. Универсальность биологического кода и

- •96. Распад гема. Билирубин как продукт распада гема. Метаболизм билирубина. Нарушение его обмена. Желтухи и их биологическая диагностика.

- •97. Физиологическая желтуха новорожденных, ее причины.

- •98. Обмен гемоглобина у детей. Типы и виды гемоглобина. Его возрастная эволюция. Возрастные особенности 2,3-дфг эритроцита. Гемоглобинопатии.

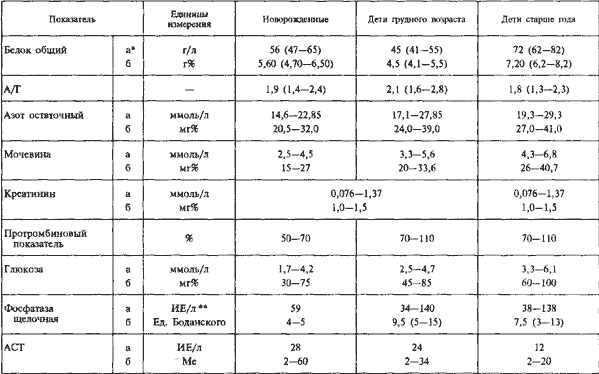

- •101.Возрастные колебания общего белка крови и его фракции. Наличие фетальных белков в крови. Иммуноглобулины. Неспецифические факторы защиты.

- •103.Возрастные особенности содержание и распределения воды в организме ребенка. Лябильность водного обмена. Физиологическая потеря жидкости новорожденными.

- •106.Важность минеральных солей для обменных процессов у детей (пластическая и регуляторная роль). Значение прикорма ребенка для уменьшения дефицита минеральных солей.

- •110. Мукополисахаридоз у детей – наследственная лизосомальная болезнь накопления.

- •113.Роль креатинфосфата в мышечном сокращении у ребенка. Физиологическая креатинурия. Врожденные энзимопатии (фосфорилаза и фосфоглюкомутаза), приводящие к патологии мышечной системы.

- •114.Биохимия мышечной ткани у детей.

- •118.Своеобразие химического состава и метаболических процессов мозга плода и у ребенка раннего возраста.

- •120.Важность определения функционального состояния печени в детском возрасте.

- •121.Возрастные особенности процессов гниения в желудочно-кишечном тракте ребенка.

- •123.Характеристика периода новорожденности и его биохимические аспекты. Биохимические сдвиги новорожденного впервые часы постнатального периода.

- •124.Своеобразие метаболизма ребенка и его регуляция в различные возрастные периоды. Биохимические критерии, характеризующие отдельные возрастные этапы.

- •126.Особенности обмена веществ у ребенка раннего возраста. Несовершенство высших форм регуляции. Своеобразие гормональной регуляции.

- •127.Изменения ферментативных систем в ходе индивидуального развития организма как проявление биохимической адаптации. Срочная и замедленная адаптация.

127.Изменения ферментативных систем в ходе индивидуального развития организма как проявление биохимической адаптации. Срочная и замедленная адаптация.

Резкое изменение условий внешней среды, несущее угрозу организму, запускает его сложную адаптивную реакцию. Основной регуляторной системой последней является гипоталамо - гипофизарноадреналовая система, деятельность которой, перестраивает активность вегетативных систем организма таким образом, что сдвиг гомеостаза устраняется или заблаговременно прекращается. В центральной нервной системе происходят изменения клеточного обмена, в частности, повышается метаболизм важнейших биологических макромолекул — РНК и белков. После ликвидации нарушений гомеостаза метаболизм макромолекул в нервных структурах, участвующих в процессе адаптации, все еще остается измененным. В этом и заключается механизм адаптации: если угроза повреждения гомеостаза повторится, она будет протекать уже на фоне измененного, адаптированного к стрессорному воздействию метаболизма клеточных структур. Поскольку повторное воздействие стресс-фактора приводит к адаптации, а именно на этом основаны тренировки, то сдвиги в метаболизме РНК и белков биологически целесообразны и способствуют более эффективному развитию физиологических адаптации. В процессе формирования адаптации к природным факторам среды ведущую роль играют реакции коры надпочечников, возбуждаемые секрецией адренокортикотропного гормона гипофиза. Любое интенсивное воздействие на организм приводит к появлению в организме изменений, лучше всего определяемых по состоянию надпочечников — их весу и химическому составу или по выделению в кровь и содержанию в тканях гормонов кортикостероидов и катехоламинов. Это касается, в основном, формирования индивидуальных адаптаций, реакций организма на факторы внешней среды. Большинство адаптационных реакций человеческого организма осуществляются в два этапа: начальный этап срочной, но не всегда совершенной, адаптации, и последующий этап совершенной, долговременной адаптации. Срочный этап адаптации возникает непосредственно после начала действия раздражителя на организм и может быть реализован лишь на основе ранее сформировавшихся физиологических механизмов. Примерами проявления срочной адаптации являются: пассивное увеличение теплопродукции в ответ на холод, увеличение теплоотдачи в ответ на тепло, рост легочной вентиляции и минутного объема кровообращения в ответ на недостаток кислорода. На этом этапе адаптации функционирование органов и систем протекает на пределе физиологических возможностей организма, при почти полной мобилизации всех резервов, но не обеспечивая наиболее оптимальный адаптивный эффект. Так, бег нетренированного человека происходит при близких к максимуму величинах минутного объема сердца и легочной вентиляции, при максимальной мобилизации резерва глюкогена в печени. Механизм адаптаций. 1.пассивный путь адаптации - по типу толерантности, выносливости; 2.адаптивный путь действует на клеточно-тканевом уровне; 3.резистентный путь – сохраняет относительное постоянство внутренней среды

128.Особенности активности ферментов в раннем онтогенезе. Относительная незрелость некоторых ферментных систем, слабая активность отдельных ферментов. Изменение условий питания – фактор, меняющий активность ферментов.

В онтогенезе отмечается разнообразие возрастных изменений индукции ферментов. Разные периоды индукции определяют необходимость синтеза тех или иных ферментов. Важнейшим фактором, меняющим метаболизм детского организма, служит изменение условий питания, в частности, характер вводимой пищи. Это положение относится не только к гидролитическим ферментам желудочно-кишечного тракта. От количества и состава пищи зависит активность и тканевых энзимов. Например, на рационе, содержащем много белка в пище, наблюдается увеличение активности ферментов, синтезирующих мочевину и превращение аминокислот.

129.Особенности энергетического обмена у детей, их связь с процессами роста.

У детей значительная часть энергии расходуется на рост и пластические процессы, которые наиболее велики у новорожденных и детей раннего возраста. Основной обмен веществ у детей меняется в зависимости от возраста ребенка и типа питания. По сравнению с первыми днями жизни, к полутора годам обмен веществ увеличивается более чем вдвое. Однако к периоду полового созревания расход энергии на основной обмен уменьшается на 300 ккал/куб.м. В период новорожденности выделяют следующие особенности метаболизма:

• Уровень основного обмена в 2 раза выше, чем у взрослого, • Потребность в жидкости в 5 раз выше, чем у взрослого, • Фракция экскреции натрия в 10 раз меньше, чем у взрослого, • В первые дни жизни происходит существенное перераспределение жидкости между компартментами, • Существенную роль могут играть неощутимые потери • Секреторная функция поджелудочной железы полностью устанавливается только к концу 1-го года жизни. • Устойчивая перистальтика у плода появляется только после 28 – 30 недель гестации. • Координация сосания и глотания развивается после 33 – 36 недель гестации. Основной обмен – сумма энерготрат организма в определенных условиях, максимально приближенных к наиболее экономическому режиму жизнедеятельности; колличество тепла, выделяемого организмом в условиях покоя, температурного оптимума, натощак, отнесенное к единице поверхности тела, за сутки. Для человека, в настоящее время чаще всего пользуются формулой М. Клайбера: М = 67,7 • Р0,75 ккал/сут, где М — теплопродукция целого организма, а Р — масса тела. Соответственно интенсивность теплопродукции — т, равная М/Р, составит m =67,6 • Р-о.25. Очевидно, константа 67,6 ккал/сут— теплопродукция организма, масса которого равна 1 кг. Рост связан с увеличением синтеза крупных, термодинамически малоустойчивых молекул, для построения которых необходимы затраты энергии. При нарушении обмена веществ на клеточном уровне повреждены мембраны митохондрий, лизосом, эндоплазматической сети, ядра и др. Причинами нарушения обмена веществ на клеточном уровне являются: нарушения биоэнергетических и анаболических процессов, прежде всего биосинтеза нуклеиновых кислот и белков, а также липидов, нарушения постоянства внутренней среды, нарушения нервной и гуморальной регуляции и др. При нарушениях обмена веществ на органном и тканевом уровне изменяются специфические функции отдельных органов тканей. Его причины: органная гипоксия, регионарные нарушения гомеостаза, повреждения специальных метаболических процессов, обеспечивающих особые функции данного органа или ткани.

130.Лабильность

биохимических показателей ребенка,

причины этого явления. Легкость сдвигов

при патологиях и меньшая специфичность.

131.Лабильность кислотно-щелочного равновесия в организме ребенка. Факторы, способствующие этому развитию. Метаболические и дыхательные респираторные нарушения, наблюдаемые в детском возрасте. Легкость возникновения ацидоза у детей, причины этого.

Кислотно-основное равновесие – относительное постоянство реакции внутренней среды организма, количественно характеризующееся или концентрацией протонов, выраженной в молях на 1 л, или водородным показателем – отрицательным десятичным логарифмом этой концентрации – рН. ≪Первая линия защиты≫ живых организмов, препятствующая изменениям рН их внутренней среды, обеспечивается буферными системами крови. Буферная система представляет собой сопряженную кислотно-основную пару, состоящую из акцептора и донора водородных ионов (протонов). Поведение буферных растворов описывается уравнением Гендерсона– Хассельбаха, которое связывает значение рН с константой кислотности (Ка):

рН – рКа + Ig ([акцептор протонов]/ [донор протонов])

Уравнение Гендерсона–Хассельбаха позволяет вычислить величину рК любой кислоты при данном рН, определить величину рН сопряженной кислотно-основной пары при данном молярном соотношении донора и акцептора протонов и рассчитать соотношение между молярными концентрациями донора и акцептора протонов при любом значении рН (если известна величина рКа слабой кислоты). Такое заболевание как ацидоз, как у детей, так и у взрослых обычно вызывается при избыточном сгорании жиров в результате отсутствия углеводов. Обычно это случается, когда ребенок болеет сахарным диабетом, при неправильном и недостаточном питании, когда в пище очень мало продуктов, содержащих углеводы, и, наоборот, в еде много блюд с высоким содержанием жиров. В результате этого в организме образуется намного больше кислоты, чем ему необходимо для нормального развития требуется. Другие причины ацидоза – это почечная недостаточность, понос или плохое всасывание в кишечнике, приводящее к недостатку натрия бикарбоната, а также болезнь Аддисона, подругому называемый туберкулезом надпочечников. Метаболизм - полный процесс превращения химических веществ в организме, обеспечивающих его рост, развитие, деятельность и жизнь в целом. В живом организме постоянно расходуется энергия, причём не только во время физической и умственной работы, но и при полном покое. Метаболизм представляет собой комплекс биохимических и энергетических процессов, обеспечивающих использование пищевых веществ для нужд организма и удовлетворения его потребностей в пластических и энергетических веществах. Нарушение метаболизма может происходить при изменениях в работе щитовидной железы, гипофиза, надпочечников, половых желез и при общем голодании. Он нарушается и при неправильном питании - избыточном, недостаточном или качественно неполноценном. В этих случаях идет сбой в тонкой регуляции метаболизма нервной системой. При этом изменяется тонус отдельных центров мозга, и, скорее всего, конкретно гипоталамуса. Это он регулирует и скорость выработки энергии, и строительные, накопительные процессы в организме. ОРЗ – группа заболеваний со сходными эпидемиологическими и многими клиническими особенностями, но крайне разнообразной этиологией: респираторно-вирусной (ОРВИ, грипп), энтеро-короно-вирусной, бактериальной, в т.ч. хламидийной и микоплазменной. ОРВИ чаще возникают в холодное время года - с октября по апрелю с пиком в феврале, инфекции, вызванные микоплазмой, учащаются в начале осени, а пневмококковая и стрептококковая группы А инфекции иногда учащаются в весенние месяцы. ОРЗ чаще регистрируются в холодном и умеренном климате, но эпидемии и пандемии повсеместны. Основной механизм передачи вирусной инфекции – воздушно-капельный, однако заражение через загрязненные руки, а для аденовирусов – и через предметы ухода играет немалую роль. Для бактериальных ОРЗ тесный и длительный контакт играет более значимую роль.