- •Введение

- •РазделI. Интеллект-интегральная деятельность высших мозговых функций Глава 1. Интеллект и высшие мозговые функции

- •Глава 2. Морфологические особенности отдельных структур головного мозга и клиника их нарушений

- •2.1. Кора больших полушарий

- •Локализация функций в коре больших полушарий

- •Лобная доля

- •Теменная доля

- •Височная доля

- •Затылочная доля

- •2.2. Стрио-паллидарная система

- •2.3. Лимбическая система

- •2.4. Ретикулярная формация

- •2.5. Барьеры мозга

- •Неспецифические барьеры мозга

- •Специфический барьер

- •Глава 3. Высшие мозговые функции

- •3.1. Речь и ее нарушения

- •1. Речевые нарушения, связанные с органическим поражением центральной нервной системы:

- •2. Речевые нарушения, связанные с функциональными изменениями центральной нервной системы:

- •Дизартрия

- •2. Функциональные нарушения речи Мутизм

- •Сурдомутизм

- •Заикание

- •3. Патопсихолингвистические речевые нарушения

- •3.2. Гнозис и его расстройства

- •Зрительная агнозия

- •Слуховая (акустическая) агнозия

- •Сенситивная агнозия

- •3.3. Праксис и его расстройства

- •3.4. Память и ее нарушения

- •1. Классификация памяти по времени сохранения материала.

- •2. Классификация памяти по выделению преобладающего анализатора в процессах запоминания.

- •3. Классификация памяти по характеру волевых качеств человека.

- •3.5. Мышление и его расстройства

- •3.6. Сознание и его расстройства

- •1. Синдромы выключения сознания:

- •2. Синдромы (психопатологические) помрачения сознания:

- •3.7. Стеническое психодинамическое состояние и его расстройства

- •Глава 4. Методы диагностики нарушений высших мозговых функций

- •4.1. Диагностика речевых нарушений (афазия, аграфия, алексия, акалькулия)

- •Исследование экспрессивной моторной речи

- •Исследование импрессивной сенсорной речи

- •Исследование письма

- •Исследование чтения

- •Исследование счета

- •4.2. Диагностика нарушений гностических функций и праксиса Агнозии и апраксии

- •4.3. Диагностика нарушений памяти

- •4.4. Диагностика нарушений мышления

- •Глава 5. Функциональная (межполушарная) асимметрия головного мозга и синдромы его избирательного поражения

- •1. Оценка мануальной асимметрии

- •2. Оценка слухоречевой асимметрии

- •3. Оценка зрительной асимметрии

- •Синдромы, возникающие при поражении правого полушария

- •Синдромы, возникающие при поражении левого полушария

- •Глава 6. Роль интеллекта в деятельности педагога, психолога, врача и юриста

- •6.1. Педагогическое мышление

- •Квалификационная характеристика выпускника педагога-психолога

- •Квалификационная характеристика выпускника учителя-логопеда

- •Квалификационная характеристика выпускника олигофренопедагога

- •6.2. Клинические мышление

- •6.3. Психологическое мышление

- •6.4. Юридическое мышление

- •Разделii.Клиника интеллектуальных нарушений Глава 7. Классификация интеллектуальных нарушений

- •Перечень нозологических форм с учетом факторов риска, обусловливающих стойкие интеллектуальные нарушения

- •Психологические (психические) и поведенческие расстройства, приводящие к снижению уровня интеллекта и личности

- •Клиническая картина временного ослабления интеллекта

- •Глава 8. Врожденное слабоумие. Умственная отсталость (олигофрения)

- •8.1. Клиническая картина умственной отсталости

- •8.2. Клиническая характеристика различных степеней умственной отсталости

- •Классификация умственной отсталости (мкб-10)

- •8.3. Умственная отсталость легкой степени (малоумие, легкая олигофрения, дебильность)

- •8.4. Умственная отсталость умеренная (не резко выраженная имбецильность, умеренная олигофрения)

- •8.5. Умственная отсталость тяжелая (резко выраженная имбецильность, тяжелая олигофрения)

- •8.6. Умственная отсталость глубокая (идиотия, глубокая олигофрения)

- •Глава 9. Клинические особенности отдельных нозологических форм

- •9.1. Умственная отсталость, обусловленная предшествующей инфекцией или интоксикацией

- •9.2. Умственная отсталость, обусловленная предшествующей травмой или физическим агентом

- •9.3. Умственная отсталость, обусловленная фенилкетонурией

- •9.4. Умственная отсталость, обусловленная хромосомными нарушениями

- •9.5. Умственная отсталость, обусловленная гипертиреозом

- •9.6. Умственная отсталость, обусловленная гипотиреозом

- •9.7. Умственная отсталость, обусловленная недоношенностью

- •9.8. Умственная отсталость, обусловленная другими уточненными причинами

- •Глава 10. Приобретенное слабоумие - деменция

- •10.1. Клиническая картина деменции

- •10.2. Клинические особенности отдельных нозологических форм

- •10.2.1.Деменция при ряде органических психических расстройств

- •10.2.2.Деменция вследствие употребления психоактивных веществ

- •Особенности воздействия алкоголя на организм детей и подростков

- •Медико-социальные аспекты курения

- •Глава 11. Снижение уровня интеллекта и личности

- •11.1. Расстройства психологического (психического) развития

- •11.1.1. Специфические расстройства развития речи и языка

- •11.1.2.Специфические расстройства развития учебных (школьных) навыков

- •11.1.3.Смешанные специфические расстройства психологического (психического) развития

- •11.1.4.Общие расстройства психологического (психического) развития

- •11.2. Невротические расстройства, связанные со стрессом,

- •11.2.1.Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации

- •11.2.2.Диссоциативные (конверсионные) расстройства

- •11.2.3. Другие невротические расстройства

- •Глава 12. Расстройства поведения и личности у лиц с умственной отсталостью и у детей с социально-обусловленными факторами

- •1. Возбудимый вариант:

- •2. Тормозимый вариант:

- •3. Неустойчивый вариант:

- •3. Становление отцом в подростковом возрасте (подростки-отцы).

- •4. Опасность заражения болезнями, передаваемыми половым путем (бппп).

- •Сравнительный анализ различных теоретических подходов к феномену одиночества

- •II. Цель и задачи проекта.

- •III. Объект и предмет исследования.

- •IV. Организация и теоретико-методологические основы проводимой разработки.

- •V. Научная новизна, эмпирическая база и практическая значимость работы.

- •РазделIv.Правовые и психологические особенности защиты несовершеннолетних с нарушением интеллекта Глава 14. Психолого-правовые аспекты

- •14.1. Психо-физиологические особенности несовершеннолетних

- •14.2. Характеристика и особенности различных видов экспертиз

- •1. Установление способности психически здоровых обвиняемых, свидетелей и потерпевших воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать о них правильные показания.

- •2. Установление способности психически здоровых, потерпевших по делам об изнасиловании, правильно понимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказывать сопротивление виновному.

- •5. Установление у обвиняемого индивидуально-психологических особенностей, которые могли способствовать совершению конкретных противоправных деяний.

- •14.3. Особенности деятельности защитника на предварительном следствии по делам несовершеннолетних

- •Приложения

- •II. Организация деятельности коррекционного учреждения

- •III. Образовательный процесс

- •IV. Участники образовательного процесса

- •О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов

- •Специальное (коррекционное) образовательное учреждение I вида

- •Специальное (коррекционное) образовательное учреждение II вида

- •Специальные (коррекционные) образовательные учреждения III и IV видов

- •Специальное (коррекционное) образовательное учреждение V вида

- •Специальное (коррекционное) образовательное учреждение VI вида

- •Специальное (коррекционное) образовательное учреждение VII вида

- •Специальное (коррекционное) образовательное учреждение VIII вида

- •Типовое положение об образовательном учреждении

- •II. Организация деятельности учреждения

- •III. Образовательный процесс

- •IV. Участники образовательного процесса

- •О приведении в соответствие с законом

- •Российской федерации

- •«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»

- •Нормативных документов, используемых в своей деятельности органами управления образованием и образовательными учреждениями

- •Положение

- •II. Организация и функционирование классов коррекционно-развивающего обучения

- •III. Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса

- •IV. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение

- •Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения

- •I. Общие положения

- •II. Цели и задачи

- •III. Структура и организация деятельности школьного психолого-медико-педагогического консилиума

- •IV. Порядок подготовки и проведения консилиума

- •Порядок

- •Литература

- •Формы нарушений

- •Содержание

- •Глава 10. Приобретенное слабоумие - деменция 128

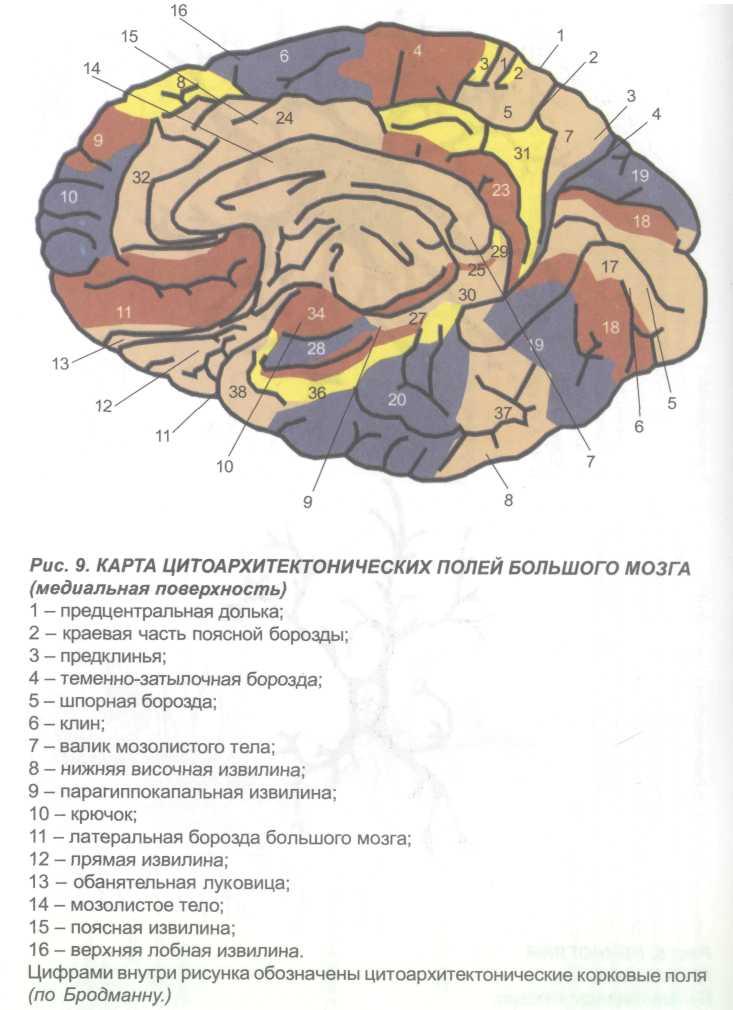

Затылочная доля

В этой доле (поля 17, 18, 19) располагается центр зрительного анализатора.

Однако не всегда отмечается полное соответствие очага локального поражения мозга зоне его функциональной локализации.

К примеру: различные виды афазий возникают при повреждении следующих областей и корковых полей доминантного полушария большого мозга: премоторная — задняя часть нижней лобной извилины — 44 и 45 поля; постцентральная — нижняя часть 1, 2, 5, 7 и частично 40 полей; верхняя височная извилина - 22 поле; нижняя теменная долька — 39 и 40 поля; задние отделы височной доли — поле 37; префронтальная — передние отделы лобной доли (поля 9, 10, 11 и 46).

Это несоответствие объясняется тем, что большая часть этих полей являются вторичными и третичными и, в отличие от первичных полей корковых анализаторов, не напрямую, а опосредованно, через многочисленные и развитые ассоциативные слои, связаны с периферическими рецепторами (рис. 9).

Таким образом, нормальное функционирование вышеперечисленных центров с разветвленной сетью корковых полей и обеспечивает интегральную деятельность головного мозга.

2.2. Стрио-паллидарная система

Стрио-паллидарная система анатомически относится к подкорковым образованиям головного мозга, а в функциональном отношении имеет связи с разными отделами нервной системы (мозжечок, ствол мозга, спинной мозг и др.) и находится под контролем высших корковых центров (рис. 10). Вот почему поражение этой системы также приводит к определенным нарушениям высших мозговых функций.

Основная функция стрио-паллидарной системы — регуляция последовательности, силы, длительности мышечных сокращений и регламентирующий выбор необходимых мышц при совершении двигательного акта. Каким бы примитивным не был этот акт, он требует согласованного участия многих мышц. Так, самое простейшее движение — поднимание руки — обеспечивается сокращением не только мышц плечевого пояса, но одновременно и мышц туловища и нижних конечностей, восстанавливающих правильное положение центра тяжести тела.

Выполняя то или иное действие, работу, человек не задумывается о том, какую включить мышцу в нужный момент, в его сознании отсутствует «рабочая схема» двигательного акта. Привычные движения производятся механически, незаметно для внимания, смена одних мышечных сокращений другими совершается непроизвольно, автоматически. Экономичное расходование мышечной энергии в процессе выполнения движения гарантируется именно автоматизмом двигательного акта. Незнакомые движения всегда энергетически более расточительны, чем привычные, автоматические. Примеров таких двигательных актов можно привести множество: отточенный «бег» пальцев музыканта, пластичность балерины, ловкость жонглера, быстрота реакции спортсмена и др. Таким образом, качество движений, их пластичность и длительность, быстрота либо замедленность, совершенствование и автоматизм двигательного акта обеспечиваются деятельностью стрио-паллидарной системы.

По анатомо-морфологическим особенностям, функциональному значению стрио-паллидарная система разделяется на стриатум и паллидум. К стриарной системе относятся хвостатое ядро и скорлупа чечевидного ядра, а к паллидарной - бледный шар чечевидного ядра, черная субстанция и красное ядро ножек мозга, а также субталамическое ядро зрительного бугра. Анатомо-морфологические особенности этих систем заключаются в том, что паллидум содержит большое количество нервных волокон и относительно немного крупных нейронов, а стриатум, наоборот, включает в себя множество мелких и крупных клеток и небольшое количество нервных волокон.

Стрио-паллидарная система обеспечивает диффузные, массовые движения тела, согласованную работу всей скелетной мускулатуры в процессе передвижения, плавания, полета и др. Однако жизнедеятельность человека и высших животных требует более тонкой дифференцировки двигательных актов, в связи с чем в процессе эволюции, в онто- и филогенезе произошло совершенствование высшего аппарата нервной системы в виде образования в коре переднего мозга координирующего центра, руководящего выполнением сложных движений. Несмотря на переход в «подчиненное» положение стрио-паллидарная система не утратила присущих ей функций.

Функциональные различия стриатума и паллидума носят взаимоуравновешенный характер. Так, паллидарная система обеспечивает излишества, свободу, щедрость и раскованность движений, а стриарная — скупость, энергетическую расчетливость и автоматизм двигательного акта. Моторика новорожденного носит явно паллидарный характер. Движения ребенка до 3—4 лет характеризуются излишеством, свободой, щедростью движений. Богатая мимика ребенка также свидетельствует о некотором превосходстве паллидарности над стриарностью. С возрастом движения становятся более скупыми, энергетически расчетливыми, привычными и автоматизированными. Солидность и степенность взрослого человека - это торжество стриатума над паллидумом, победа тонкого автоматизма двигательного акта над расточительной щедростью паллидарной системы ребенка (Л.О. Бадалян, 1984).

Только благодаря тесной связи стриатума и паллидума, стрио-паллидарная система осуществляет совершенствование праксиса и автоматизма, которые реализуются высшими корковыми центрами — моторики и праксиса.

Нарушения функций стрио-паллидарной системы проявляются в виде двух видов синдромов: паллидарного и стриарного.

Паллидарный синдром развивается при поражении паллидарной системы (бледный шар, черная субстанция и др.) и характеризуется скованностью и бедностью движений на фоне повышенного мышечного тонуса (гипокинетическо-гипертонический синдром, синдром паркинсонизма). Такие больные малоподвижны, инертны, скованны. При совершении двигательного акта они часто застывают в неудобной позе (поза восковой куклы, манекена). Своеобразен внешний вид больных: туловище слегка согнуто, голова наклонена вперед, руки согнуты и приведены к туловищу, взгляд устремлен вперед, неподвижен. Затруднено начало двигательного акта — паркинсоническое топтание на месте. Больной передвигается с трудом, мелкими, но частыми шажками, руки при этом практически неподвижны. Если больного подтолкнуть, то он бежит в сторону толчка и не может остановиться до тех пор, пока на пути не возникнет препятствие (стена, дверь и др.). На фоне общей скованности наблюдается также паркинсонический тремор покоя, который локализуется в пальцах кисти и проявляется в «феномене катания пилюль, счета монет». Повышение мышечного тонуса характеризуется равномерностью сопротивления в начале и конце движений, при исследовании мышечного тонуса (восковидная гибкость, повышение мышечного тонуса по пластическому типу). (Исследования мышечного тонуса производятся путем сгибания конечностей в различных суставах).

Отчетливо выявляются своеобразные изменения высших мозговых функций и эмоциональной сферы. Речь монотонна, тиха (брадилалия), с постепенным затиханием в конце. Почерк мелкий, нечеткий (микрография). Отмечается вязкость и прилипчивость (акайрия) в общении. Четко выражена замедленность мышления (брадипсихия). Эмоциональные нарушения проявляются аффективными вспышками. К примеру: больные, целыми днями сидящие в кресле, в момент аффективных вспышек неожиданно могут взбегать по лестнице, прыгать, танцевать.

Синдром паркинсонизма развивается при различных видах поражения мозга (инфекция, интоксикация, черепно-мозговая травма, сосудистая патология — атеросклероз и др.).

Синдром паркинсонизма, как правило, носит прогрессирующий характер с постепенным обездвиживанием больного и развитием слабоумия и деменции с разнообразным симптомокомплексом нарушений высших мозговых функций.

Стриарный синдром развивается при поражении стриарной системы (хвостатое ядро и скорлупа) и характеризуется непроизвольными автоматическими чрезмерными движениями (гиперкинезы) в различных мышечных группах на фоне понижения мышечного тонуса (гиперкинетическо-гипотонический синдром, хореический синдром). Движения таких больных напоминают танец (хореография), как результат быстрых непроизвольных, не зависящих от сознания больного сокращений различных мышечных групп (лица, туловища и конечностей). Одновременно может отмечаться нахму-ривание бровей, лба, высовывание языка, беспорядочные движения конечностей. Из-за понижения мышечного тонуса (гипотония мышц) нередко наблюдается разболтанность суставов, искривление позвоночника и взбухание живота.

Хореический синдром приводит к истощению психоэмоциональной сферы, что проявляется снижением высших мозговых функций (память, мышление, речь, праксис, гнозис и др.) и развитием астении (раздражительность, плаксивость, ухудшение сна, быстрая утомляемость). Наиболее часто хореический синдром развивается при малой хорее (ревматическое поражение стриарной системы). Как правило, эта патология развивается у детей. В своей повседневной практической деятельности педагог любой квалификации и школьный психолог зачастую сталкиваются с этой грозной патологией. Учителя, не подозревающие о болезни ребенка, расценивают его гримасы, беспорядочность движений, изменение почерка, непоседливость за партой как шаловливость. Ребенку делаются замечания, вызываются родители, к нему применяются различные авторитарные меры, что еще больше усиливает степень гиперкинезов и астенического синдрома, а также снижает уровень деятельности высших мозговых функций.

Таким образом, в связи с вышеизложенным будущие педагоги и психологи всегда должны помнить, что «шаловливость» ребенка может быть и как проявление неврологического заболевания и отношение к таким детям должно быть доброжелательным, щадящим их психику.