- •Лекция 3 Гемодинамика

- •8 Литература

- •1. Основные закономерности Равенство объёмов кровотока

- •Движущая сила кровотока

- •Сопротивление в кровеносной системе

- •Функциональная классификация сосудов Амортизирующие сосуды

- •Сосуды распределения

- •Сосуды сопротивления

- •Обменные сосуды (капилляры)

- •Шунтирующие сосуды

- •Емкостные (аккумулирующие) сосуды

- •Сосуды возврата крови в сердце

- •Основные параметры сердечно-сосудистой системы Поперечное сечение сосудов

- •Объём крови в кровеносной системе

- •Объёмная скорость кровотока

- •Линейная скорость кровотока

- •Движение крови по артериям Энергия, обеспечивающая движение крови по сосудам

- •Характеристика артериального давления крови

- •Методы измерения кровяного давления

- •Скорость распространения пульсовой волны

- •Артериальный пульс

- •Микроциркуляция

- •Транскапиллярный обмен веществ

- •Скорость кровотока

- •Движение крови по венам

- •Давление крови в венах

- •Причины движения крови по венам

- •Линейная скорость кровотока

- •Особенности кровотока в органах

- •Коронарные сосуды

- •Головной мозг

- •9.2. Работа и мощность сердца

- •Гидродинамическая модель кровообращения

- •Литература

Коронарные сосуды

Коронарные артерии берут начало в устье аорты, левая кровоснабжает левый желудочек и левое предсердие, частично — межжелудочковую перегородку, правая — правое предсердие и правый желудочек, часть межжелудочковой перегородки и заднюю стенку левого желудочка. У верхушки сердца веточки разных артерий проникают внутрь и снабжают кровью внутренние слои миокарда и сосочковые мышцы; коллатерали между ветвями правой и левой коронарных артерий развиты слабо. Венозная кровь из бассейна левой коронарной артерии оттекает в венозный синус (80—85 % крови), а затем в правое предсердие; 10—15 % венозной крови поступает через вены Тебезия в правый желудочек. Кровь из бассейна правой коронарной артерии оттекает через передние сердечные вены в правое предсердие. В покое через коронарные артерии человека протекает 200—250 мл крови в минуту, что составляет около 4-6 % минутного выброса сердца.

Плотность капиллярной сети миокарда в 3—4 раза больше, чем в скелетной мышце, и равна 3500—4000 капилляров в 1 мм3, а общая площадь диффузионной поверхности капилляров составляет здесь 20 м2. Это создаёт хорошие условия для транспорта кислорода к миоцитам. Сердце потребляет в покое 25—30 мл кислорода в минуту, что составляет примерно 10 % от общего потребления кислорода организмом. В покое используется половина диффузионной площади капилляров сердца (это больше, чем в других тканях), 50 % капилляров не функционирует, находится в резерве. Коронарный кровоток в покое составляет четверть от максимального, т.е. имеется резерв увеличения кровотока в 4 раза. Это увеличение происходит не только за счёт использования резервных капилляров, но также в связи с повышением линейной скорости кровотока.

Кровоснабжение миокарда зависит от фазы сердечного цикла, при этом на кровоток влияют два фактора: напряжение миокарда, сдавливающее артериальные сосуды, и давление крови в аорте, создающее движущую силу коронарного кровотока. В начале систолы (в период напряжения) кровоток в левой коронарной артерии полностью прекращается в результате механических препятствий (ветви артерии пережимаются сокращающейся мышцей), а в фазе изгнания кровоток частично восстанавливается благодаря высокому давлению крови в аорте, противодействующему сдавливающей сосуды механической силе. В правом желудочке кровоток в фазе напряжения страдает незначительно. В диастоле и покое коронарный кровоток возрастает пропорционально проделанной в систоле работе по перемещению объема крови против сил давления; этому способствует и хорошая растяжимость коронарных артерий. Увеличение кровотока приводит к накоплению энергетических резервов (АТФ и креатинфосфата) и депонированию кислорода миоглобином; эти резервы используются во время систолы, когда приток кислорода ограничен.

Головной мозг

Снабжается кровью из бассейна внутренних сонных и позвоночных артерий, которые образуют у основания мозга виллизиев круг. От него отходят шесть церебральных ветвей, идущих к коре, подкорке и среднему мозгу. Продолговатый мозг, мост, мозжечок и затылочные доли коры большого мозга снабжаются кровью от базилярной артерии, образующейся при слиянии позвоночных артерий. Венулы и мелкие вены ткани мозга не обладают ёмкостной функцией, так как, находясь в веществе мозга, заключённом в костную полость, они нерастяжимы. Венозная кровь оттекает от мозга по яремной вене и ряду венозных сплетений, связанных с верхней полой веной.

Мозг капилляризован на единицу объема ткани примерно так же, как сердечная мышца, но резервных капилляров в мозге мало, в покое функционируют практически все капилляры. Поэтому увеличение кровотока в микрососудах мозга связывают с повышением линейной скорости кровотока, которая может возрастать в 2 раза. Капилляры мозга относятся по строению к соматическому (сплошному) типу с низкой проницаемостью для воды и водорастворимых веществ; это создаёт гематоэнцефалический барьер. Липофильные вещества, кислород и углекислый газ легко диффундируют через всю поверхность капилляров, а кислород — даже через стенку артериол. Высокая проницаемость капилляров для таких жирорастворимых веществ, как этиловый спирт, эфир и др., может создавать их концентрации, при которых не только нарушается работа нейронов, но и происходит их разрушение. Водорастворимые вещества, необходимые для работы нейронов (глюкоза, аминокислоты), транспортируются из крови в ЦНС через эндотелий капилляров специальными переносчиками согласно градиенту концентрации (облегченной диффузией). Многие циркулирующие в крови органические соединения, например катехоламины и серотонин, не проникают через гематоэнцефалический барьер, так как разрушаются специфическими ферментными системами эндотелия капилляров. Благодаря избирательной проницаемости барьера в мозге создается свой собственный состав внутренней среды.

Энергетические потребности мозга высоки и в целом относительно постоянны. Мозг человека потребляет примерно 20 % всей энергии, расходуемой организмом в покое, хотя масса мозга составляет лишь 2 % массы тела. Энергия затрачивается на химическую работу синтеза различных органических соединений и на работу насосов по переносу ионов вопреки градиенту концентрации. В связи с этим для нормального функционирования мозга исключительное значение имеет постоянство его кровотока. Любое не связанное с функцией мозга изменение его кровоснабжения может нарушить нормальную деятельность нейронов. Так, полное прекращение притока крови к мозгу через 8—12 с ведет к потере сознания, а спустя 5—7 мин в коре больших полушарий начинают развиваться необратимые явления, через 8—12 мин погибают многие нейроны коры.

Кровоток через сосуды головного мозга у человека в покое равен 50—60 мл/мин на 100 г ткани, в сером веществе — приблизительно 100 мл/мин на 100 г, в белом — меньше: 20—25 мл/мин на 100 г. Мозговой кровоток в целом составляет примерно 15% от минутного выброса сердца. Мозгу свойственна хорошая миогенная и метаболическая ауторегуляция кровотока. Ауторегуляция мозгового кровотока заключается в способности церебральных артериол увеличивать свой диаметр в ответ на снижение давления крови и, наоборот, уменьшать свой просвет в ответ на его повышение, благодаря чему локальный мозговой кровоток остаётся практически постоянным при измененениях системного артериального давления от 50 до 160 мм рт.ст. [1]. Экспериментально показано, что в основе механизма ауторегуляции лежит способность церебральных артериол поддерживать постоянство натяжения собственных стенок [2]. (По закону Лапласа натяжение стенки равно произведению радиуса сосуда на внутрисосудистое давление).

Приложения

Физические основы движение крови в сосудистой системе. Пульсовая волна

Для поддержания электрического тока в замкнутой цепи требуется источник тока, который создает разность потенциалов, необходимую для преодоления сопротивления в цепи. Аналогично для поддержания движения жидкости в замкнутой гидродинамической системе требуется «насос», который создает разность давлений, необходимую для преодоления гидравлического сопротивления. В системе кровообращения роль такого насоса играет сердце.

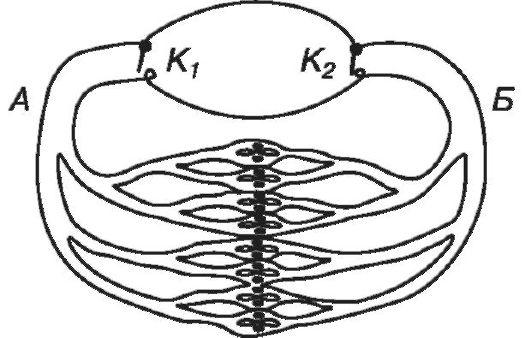

В качестве наглядной модели сердечно-сосудистой системы рассматривают замкнутую, заполненную жидкостью систему из множества разветвленных трубок с эластичными стенками. Движение жидкости происходит под действием ритмично работающего насоса в виде груши с двумя клапанами (рис. 9.1).

Рис.

9.1. Модель

сосудистой системы

Рис.

9.1. Модель

сосудистой системы

При сжатии груши (сокращение левого желудочка) открывается выпускной клапан К1 и содержащаяся в ней жидкость выталкивается в трубку А (аорта). Благодаря растяжению стенок объем трубки увеличивается, и она вмещает избыток жидкости. После этого клапан К1 закрывается. Стенки аорты начинают постепенно сокращаться, прогоняя избыток жидкости в следующее звено системы (артерии). Их стенки сначала также растягиваются, принимая избыток жидкости, а затем сокращаются, проталкивая жидкость в последующие звенья системы. На завершающей стадии цикла кровообращения жидкость собирается в трубку Б (полая вена) и через впускной клапан К2 возвращается в насос. Таким образом, данная модель качественно верно описывает схему кровообращения.

Рассмотрим теперь явления, происходящие в большом круге кровообращения, более подробно. Сердце представляет собой ритмически работающий насос, у которого рабочие фазы - систолы (сокращение сердечной мышцы) - чередуются с холостыми фазами - диастолами (расслабление мышцы). В течение систолы кровь, содержащаяся в левом желудочке, выталкивается в аорту, после чего клапан аорты закрывается. Объем крови, который выталкивается в аорту при одном сокращении сердца, называется ударным объемом (60-70 мл). Поступившая в аорту кровь растягивает ее стенки, и давление в аорте повышается. Это давление называется систолическим (САД, Рс). Повышенное давление распространяется вдоль артериальной части сосудистой системы. Такое распространение обусловлено упругостью стенок артерий и называется пульсовой волной.

Пульсовая волна - распространяющаяся по аорте и артериям волна повышенного (над атмосферным) давления, вызванная выбросом крови из левого желудочка в период систолы.

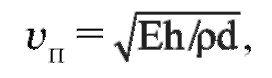

Пульсовая волна распространяется со скоростью vп = 5-10 м/с. Величина скорости в крупных сосудах зависит от их размеров и механических свойств ткани стенок:

где

Е - модуль упругости, h - толщина стенки

сосуда, d - диаметр сосуда, ρ - плотность

вещества сосуда.

где

Е - модуль упругости, h - толщина стенки

сосуда, d - диаметр сосуда, ρ - плотность

вещества сосуда.

Профиль артерии в различные фазы волны схематически показан на рис. 9.2.

Рис.

9.2. Профиль

артерии при прохождении пульсовой волны

Рис.

9.2. Профиль

артерии при прохождении пульсовой волны

После прохождения пульсовой волны давление в соответствующей артерии падает до величины, которую называют диастолическим давлением (ДАД или Рд). Таким образом, изменение давления в крупных сосудах носит пульсирующий характер. На рисунке 9.3 показаны два цикла изменения давления крови в плечевой артерии.

Рис.

9.3. Изменение

артериального давления в плечевой

артерии: Т - длительность сердечного

цикла; Тс

≈ 0,3Т - длительность систолы; Тд

≈ 0,7Т - длительность диастолы; Рс

- максимальное систолическое давление;

Рд

- минимальное диастолическое давление

Рис.

9.3. Изменение

артериального давления в плечевой

артерии: Т - длительность сердечного

цикла; Тс

≈ 0,3Т - длительность систолы; Тд

≈ 0,7Т - длительность диастолы; Рс

- максимальное систолическое давление;

Рд

- минимальное диастолическое давление

|

|

Пульсовой волне будет соответствовать пульсирование скорости кровотока. В крупных артериях она составляет 0,3-0,5 м/с. Однако по мере разветвления сосудистой системы сосуды становятся тоньше и их гидравлическое сопротивление быстро (пропорциональ-

но R4) растет. Это приводит к уменьшению размаха колебаний давления. В артериолах и далее колебания давления практически отсутствуют. По мере разветвления падает не только размах колебаний давления, но и его среднее значение. Характер распределения давления в различных участках сосудистой системы имеет вид, представленный на рис. 9.4. Здесь показано превышение давления над атмосферным.

Рис.

9.4. Распределение

давления в различных участках сосудистой

системы человека (на оси абсцисс -

относительная доля общего объема крови

на данном участке)

Рис.

9.4. Распределение

давления в различных участках сосудистой

системы человека (на оси абсцисс -

относительная доля общего объема крови

на данном участке)

Длительность цикла кровообращения у человека составляет приблизительно 20 с, и в течение суток кровь совершает 4200 оборотов.

Сечения сосудов кровеносной системы в течение суток испытывают периодические изменения. Это связано с тем, что протяженность сосудов очень велика (100 000 км) и 7-8 литров крови для их максимального заполнения явно недостаточно. Поэтому наиболее интенсивно снабжаются те органы, которые в данный момент работают с максимальной нагрузкой. Сечение остальных сосудов в этот момент уменьшается. Так, например, после приема пищи наиболее энергично функционируют органы пищеварения, к ним и направляется значительная часть крови; для нормальной работы головного мозга ее не хватает, и человек испытывает сонливость.