4 курс / Лучевая диагностика / Рентгенодиагностика_заболеваний_и_повреждений_черепа_Коваль_Г_Ю_

.pdfглаза вводят кассету. Необходимо следить за тем, чтобы между ней и глазным яблоком но ущемились мягкие ткани. Рентгеновский снимок делают перпендикулярным к плоскости кассеты лучом через все глазное яблоко. Так, если осколок находится на 11ч, луч направ ляется с отметки 5 ч.

|

Для рентгенографии глаза на операционном столе используется |

рентгеновский аппарат, |

|

в |

том числе и дентальный, дающий возможность устанавливать рентгеновскую |

трубку под |

|

нужным углом к исследуемому объекту (с узким тубусом длиной |

до 20 см и |

диафрагмой |

|

3 |

см). |

|

|

При получении изображения осколка на пленке можно с уверенностью гово рить о его расположении в оболочках или в глазу. Инородное тело, расположен ное за глазом, не дает тени на пленке.

Не рекомендуется проведение рентгенодиагностической операции больным, у которых инородные тела локализованы дальше 20 мм от плоскости лимба и в 1—3 мм от анатомической оси глаза. В этих случах при введении кассеты за глаз ное яблоко можно повредить зрительный нерв.

С помощью рентгеноскопии орбит с электроннооптическим усилителем (при наличии инородных тел величиной не менее 3—5 мм) можно определить внутриили внеглазное расположение осколка — путем изучения его перемещения при рентгенофункциональных пробах.

Большие перспективы открываются в связи с возможностью применения ак сиальной компьютерной томографии. Этот метод позволяет изучить глазницу, глаз ное яблоко, зрительный нерв, мышцы, выявить опухоли и их соотношения со стенками и содержимым глазницы, а также малоконтрастные инородные тела. Без дополнительных расчетов можно определить, где расположено инородное те ло — в глазу, глазнице или пограничной зоне. При этом удается обнаружить да же щепки дерева, которые обычными методами рентгенографии не определяются (С. К. Терновой, Г. В. Панфилова, В. А. Рогожин, 1979).

Воспалительные заболевания глазницы. Причиной воспаления тканей глаз ницы бывает остеомиелит стенок, значительно реже—туберкулез и сифилис. Чаще процесс распространяется на орбиту из околоносовых пазух. Флегмона глазницы обычно обусловлена нагноением в околоносовых пазухах, особенно в в решетчатом лабиринте. Это связано с тем, что внутренняя стенка глазницы очень тонкая, является наружной стенкой решетчатого лабиринта и имеет много от верстий.

При воспалении тканей, выполняющих глазницу, нередко развивается экзоф тальм. При этом иногда наблюдаются такие же рентгенологические симптомы, как и при новообразованиях.

На рентгенограмме в передней полуаксиальной проекции при флегмоне глаз ницы наблюдается интенсивное затенение ее структуры, обусловленное отечными мягкими тканями. Могут быть выявлены тени венных камней вследствие тром бофлебита. При остеомиелите глазницы, протекающем подостро или хронически, выявляются склероз и гиперостоз ее стенок, тени секвестров и затенение приле жащей околоносовой пазухи.

Заболевания слезовыводящих путей. К слезному аппарату относятся слезные железы и слезовыводящие пути (слезный каналец, слезный мешок и носослезный проток).

На обзорных рентгенограммах слезовыводящие пути не видны. Для их ви зуализации используется контрастирование.

В качестве контрастных веществ применяют 40 % раствор липоидола, 20 % раствор йодипина, 30 % раствор йодолипола и др. Их вводят с помощью 1—2-граммового шприца и тонкой тупой иглы для промывания слезовыводящих путей в нижний или верхний слезный каналец (соответственно через нижнюю пли верхнюю слезные точки) после предварительного их расширения. По канальцам контрастное вещество поступает в слезный мешок. Предва рительно в конъюнктивальную полость 3 раза закапывают 0,25 % раствор дикаина.

В норме начальная горизонтальная часть слезных канальцев ампуловидно расширяется, а затем, постепенно суживаясь, переходит в вертикальную часть,,

332

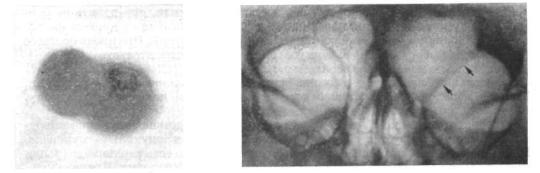

Рис. 296. Дакриоцисгограммы в прямой (а, б) и боковой (в) проекциях.

Неизмененные слезовыводящие пути (а). Расширенный, неправильной формы слезный мешок

(в, в)

открывающуюся в слезный мешок. Длина горизонтальной части равна 6—7 мм, вертикальной — 1,5—2 мм. Протоки, раздельно или предварительно слившись, открываются в слезный мешок, который имеет веретенообразную форму с более закругленным верхним слепым концом (сводом) и заостренным нижним, без рез кой границы переходящим в носо-слезный проток (рис. 296, а). При нарушении проходимости контрастная масса задерживается в слезных путях.

На рентгенограмме в передней носо-подбородочной и боковой проекциях слез

ный мешок может быть |

расширенным, неправильной формы, |

многокамерным |

|

(рис. 296, б, в). |

|

|

|

Врожденные передние мозговые грыжи назоорбитальной |

локализации не |

||

редко сопровождаются |

гнойным |

дакриоциститом. Такие больные нуждаются |

|

в хирургическом вмешательстве. |

При нераспознанной мозговой |

грыже операция |

|

может привести к очень тяжелым осложнениям. Грыжевой мешок ошибочно мо жет быть принят за слезный. Поэтому у детей с гнойным дакриоциститом перед операцией должно быть проведено тщательное рентгенологическое исследование. В случае выявления мозговой грыжи слезный мешок перед операцией наполняет ся 1 % раствором метиленового синего, чтобы по цвету он отличался от грыжевого.

Токсоплазмоз — широко распространенное протозойное заболевание. Может быть врожденным и приобретенным. Врожденный токсоплазмоз нередко является причиной различного вида пороков и аномалий развития. Дети с врожденным токсоплазмозом или инфицированные сразу после рождения отстают в физическом и умственном развитии. Основными симптомами врожденного токсоплазмоза являются поражения глаз, гидроцефалия и образование кальцификатов в мозге.

Поражения органа зрения проявляются наиболее часто в виде анофтальма, микрофтальма, псевдоколобомы желтого пятна, колобомы сосудистой оболочки и ра дужки, врожденной катаракты, атрофии зрительного нерва, увеита и др. У 80— 92 % больных отмечается хориоретинит.

Многообразие и неспецифичность клинических проявлений токсоплазмоза затрудняют диагностику этого заболевания.

Существенную роль в выявлении врожденного токсоплазмоза играет рентге нологическое исследование. Наиболее характерным симптомом является обнару жение кальцинатов в полушариях и желудочках мозга. Кальцинаты в глазу выяв ляются чрезвычайно редко (Г. В. Панфилова, Н. И. Шпак, 1966).

Большое значение при рентгенодиагностике токсоплазмоза имеет анизоорбитальный симптом — разная величина глазниц при одинаковом размере глаз ных яблок. Могут наблюдаться рентгенологические признаки гидроцефалии. Сравнительно часто встречаются четко очерченные врожденные костные дефекты черепа с излюбленной локализацией в лобной и затылочной костях.

333

Рис. 297. Обзорная рентгено грамма глазниц в пе редней проекции.

Изменение правой глазни цы при нейрофиброматозе

Глиома зрительного нер ва составляет 2/3 всех пер вичных опухолей зритель ного нерва. Рост ее вызы вает экзофтальм. Проникая из глазницы в полость че репа, она может поражать перекрест зрительных нер вов (21 %) и переходить на другой зрительный нерв.

Поскольку глиома раз вивается в различных от делах зрительного нерва (внутри глазничном, внут

ричерепном) и в перекресте, необходимо выяснить ее связь с полостью черепа. При локализации опухоли в зрительном канале наступает равномерное его расширение с истончением, но без разрушения стенок. Этот признак патогномоничен для глиомы зрительного нерва. Диаметр зрительного канала может достиг

нуть 7—14 мм (при норме до 6 мм).

Расширение зрительного канала отчетливо выявляется на рентгенограммах по Резе (см. рис. 246).

В связи со значительной индивидуальной вариабельностью размеров в норме (от 3 до 6 мм) при исследовании зрительных каналов производится двусторонняя рентгенография. Различие размеров каналов, не превышающее 1—2 мм, наблю дается у 20 % здоровых людей. Следовательно, относительное расширение зри тельного канала с одной стороны не всегда свидетельствует о наличии опухоли. Вместе с тем, по нашим данным, канал, расширенный всего на 1—2 мм (плюс вариант нормы), выявлялся у ряда больных на стороне опухоли. Поэтому сле дует обращать внимание и на небольшие увеличения. При длительном существо вании глиомы равномерно увеличивается глазница, истончаются ее стенки и за теняется структура.

При связи опухоли с полостью черепа наблюдаются признаки внутричереп ной гипертензии.

Небольшое расширение зрительного канала на 2—3 мм без признаков вну тричерепной гипертензии еще не является признаком прорастания опухоли за пределы глазницы. Малая давность экзофтальма (до 5 мес), гипертензионный син дром при резком расширении зрительного канала (до 13—14 мм) и неизмененной глазнице заставляют думать о первоначальном росте опухоли со стороны интракраниального отдела зрительного нерва.

Нейрофиброматоз (болезнь Реклингхаузена) сопровождается изменением кос тей черепа. При этом заболевании часто бывает асимметрия черепа, особенно области лица. Глазница на рентгенограмме увеличена (больше в вертикальном раз мере), дно передней черепной ямки поднято. Латеральная стенка глазницы сме щена кнаружи. Зрительный канал может быть не только расширен, но и разру шен (рис. 297). При распространении нейрофибромы в полость черепа может по вышаться внутричерепное давление. На фоне глазницы нередко видны плотные тени узлов нейрофибром. Для подтверждения диагноза анализируют состояние других отделов скелета. В костях свода и основания черепа при данном заболева нии выявляют дефекты, узуры, эрозии, атрофические участки и патологические

335

сообщения между соседними полостями. При наблюдении в динамике до 10 лет отмечено прогрессирование изменений в костях черепа.

При исследовании скелета выясняют степень распространения процесса. Эти сведения помогают отдифференцировать нейрофиброматоз от лимфангиомы, диффузной фибромы век, простого птоза, поражающих только веко.

Менингеома — опухоль оболочек зрительного нерва. Может проникать в по лость черепа, вызывать головную боль, обусловленную внутричерепной гипертензией, и отличается более тяжелым течением, чем глиома.

Исключительно редко (при псаммомной менингиоме зрительного нерва) отме чается глыбчатое отложение извести в опухоли. Менингиома может вызывать не равномерное расширение и истончение стенок зрительного канала, реже — гиперостоз. При больших опухолях увеличивается глазница и атрофируются ее стенки. Затенение структуры глазницы бывает равномерным и в виде отдельных более интенсивных очагов в месте расположения узлов опухоли.

Расширение зрительного канала может наблюдаться при опухолях зритель ного нерва, его оболочек, нейрофиброматозе, редко — при повышении внутри черепного и внутриглазничного давления. Кажущееся расширение зрительного канала одной глазницы может наблюдаться при наличии микрофтальма во второй. Все это нужно учитывать при определении величины зрительного канала.

Опухоли зрительного нерва могут быть выявлены при ретробульбарном контрастировании глазницы. При этом изменяется конфигурация тени конт растного вещества в результате обтекания дополнительного объемного образо вания или увеличения зрительного нерва.

Ангиография при этих опухолях не информативна.

Гемангиома (гемангиоматоз) глазницы — доброкачественный врожден ный патологический процесс. Развивается из расширенных капилляров. Раз личают простое, капиллярное и (чаще) пещеристое строение гемангиоматозных узлов. Гемангиоматоз глазницы проявляется на первом году жизни, в пубертатный период, а нередко — с самого рождения. Узлы растут медленно и период развития может длиться 20—50 лет. Изредка гемангиома растет очень быстро. Диагноз поставить нетрудно, если одновременно с гемангиоматозом глазницы поражаются веки и кожа лица. Для гемангиоматоза глазницы ха рактерно увеличение экзофтальма при наклоне головы, крике, напряжении и небольшое затруднение репозиции глазного яблока.

На рентгенограммах глазниц, выполненных при носо-подбородочной уклад ке, при гемангиоматозе отмечаются такие же изменения, как и при экспансивно растущей опухоли. Глазница равномерно увеличена, округлена; костные стенки иногда значительно атрофированы. В некоторых случаях атрофия кости мо жет привести к образованию дефекта и к резкому истончению участка кости.

При образовании дефекта в верхней стенке глазницы наблюдается пульса ция глазного яблока вследствие передаточной пульсации мозга. Гемангиоматозные узлы могут пульсировать и сами по себе, передавая пульсацию на глазное яблоко. Диагностика облегчается, если рентгенологически на фоне увеличенной глазницы видны тени опухолевидных узлов, расширение верхней глазничной щели на стороне гемангиоматозных узлов и небольшое расширение зритель ного канала. Расширение естественных отверстий глазницы чаще всего связано со значительным повышением внутриорбитального давления, а не с распростра нением процесса в полость черепа.

Наиболее патогномоничным признаком является обнаружение на обзорных

рентгенограммах глазницы |

округлых теней ангиолитов, |

которые |

образуются |

при отложении извести в |

тромбозированных сосудах. |

Ценную |

информацию |

при сосудистых новообразованиях дает ангиография глазницы. Орбитальная венография позволяет выявить извитые аневризматические расширенные глаз ничные вены, изменение топографии венозной системы, новообразованные со суды.

336

Лимфангиома глазницы встречается исключительно редко. Как клинически, так и рентгенологически, ее невозможно отличить от гемангиомы. Диагноз ставят на основании данных биопсии. Лимфангиома чаще бывает двусторонней.

На рентгенограммах отмечаются увеличение глазницы, |

истончение |

ее |

||

стенок и затенение структуры (без теней ангиолитов). |

|

|

|

|

Кровяные кисты глазницы образуются в результате травмы |

представляют |

|||

поднадкостничную |

гематому, соединяющуюся соустьем с |

венозными |

сосу |

|

дами. Клинически их обычно принимают за опухоль |

глазницы, и только на |

|||

операционном столе |

определяют истинный характер |

опухолевидного образо |

||

вания. |

|

|

|

|

При рентгенологическом исследовании могут определяться увеличение глаз ницы, затенение ее структуры, атрофия и узурация костей, а при травме видны линии перелома и костные отломки. Целесообразно применить флебографию для контрастирования полости кровяной кисты и подходящих к ней сосудов.

Глазницу поражают несколько видов врожденных кист: врожденные с микрофтальмом или анофтальмом, эпидермоидные, дермоидные и тератомы.

Врожденные кисты с микроили анофтальмом образуются вследствие кисте видного перерождения рудиментарного глазного яблока. Они могут быть отшнурованными от него или связаны посредством зародышевой ткани сетчатки и сосудистой оболочки.

Ретробульбарные кисты исходят из нижней поверхности глазного яблока, где нерв входит в склеру. Нередко можно прощупать недоразвитый глаз в виде кистевидной опухоли в толще нижнего века. Иногда глаз бывает закрыт кож ной перепонкой, прикрепляющейся по краю глазницы. На рентгенограмме глаз ница с микрофтальмом уменьшена зрительный канал сужен.

Дермоидная киста — дизонтогенетическая врожденная опухоль, в боль шинстве случаев доброкачественная. Относительно часто она локализуется в орбитальной и периорбитальной областях (60 % дермоидных кист головы и 7 % всех дермоидных кист).

При поверхностном расположении у глазничного края опухоль определяется визуально и пальпаторно, а при глубоком залегании проявляется экзофтальмом и смещением глазного яблока. Образование дефекта в верхне-медиальной стен ке глазницы характеризуется передаточной пульсацией головного мозга, в связи с чем возникает необходимость в дифференциальной диагностике с врож денной передней мозговой грыжей. Диагноз между дермоидной кистой, другой опухолью глазницы и мозговой грыжей без рент.геноконтрастного исследования до операции невозможен.

Рентгенологически можно выявить атрофию всех стенок глазницы — гло бальную атрофию. Соответственно локализации опухоли обнаруживают ло кальное углубление в кости, которое может выглядеть как дефект. Однако в отличие от последнего корковый слой кости остается неповрежденным. Наблю даются также сквозные дефекты с четким ровным или зазубренным, иногда уплотненным краем.

Тератома — врожденная дизонтогенетическая опухоль, является разновид ностью дермоидной кисты, но содержит, кроме элементов дермы, и другие ткани. В частности, в ней наблюдают плотные включения: хрящевые, костные элементы и зачатки зубов. Эти прямые признаки опухоли можно выявить при рентгеноло гическом исследовании.

Эпчдермоид или истинная холестеатома,— одиночное поражение кости. Растет очень медленно, без клинических признаков и может достигнуть доволь но больших размеров. Эпидермоид чаще возникает вблизи околоносовых пазух, врастая в глазницу. Изредка он развивается в глазнице, вызывая односторон ний экзофтальм. Глазное яблоко чаще всего смещено медиально и книзу.

Располагаясь вблизи кости, эпидермоид образует в ней вдавление. Атро фия постепенно захватывает крышу глазницы, иногда полностью ее разрушает.

337

кожи век, переносицы, конъюнктивы, желез конъюнктивы и слезного аппарата. Реже рак распространяется в глазницу из околоносовых полостей (верхнече люстной, лобной) и метастазирует из других органов.

Экзофтальм может быть первым и единственным симптомом врастания в глаз ницу опухоли из околоносовой пазухи и мягких тканей. Веки утрачивают свою подвижность. Под ними появляется плотный инфильтрат, уходящий в глубину глазницы. В дальнейшем, независимо от исходного места развития, опухоль прорастает в глазное яблоко. Распространяясь по стенкам глазницы, она разрушает их, может проникнуть в полость носа и черепа. Репозиция глазного яблока становится резко затрудненной и даже невозможной. В запущенных слу чаях при обширной деструкции стенок глазницы может отсутствовать основной симптом опухоли глазницы (экзофтальм) и даже появляется энофтальм.

При инфильтрирующем раке кожи век и конъюнктивы в начале прорастания опухоли в глазницу на рентгенограммах глазницы могут отсутствовать замет ные патологические изменения, кроме снижения ее прозрачности. В дальней

шем в зависимости от давности процесса |

и тяжести заболевания |

наблюдаются |

||

изъеденность (краевая узурация) и разрушение костей, |

затенение |

структуры |

||

глазницы и прилежащих околоносовых |

пазух. При значительном |

распростра |

||

нении новообразования отмечаются дефекты не только в |

костях |

глазницы, но |

||

и в лобной чешуе (рис. 299). Поэтому рентгенологическому обследованию под лежит не только глазница, но и череп в целом. Затенение околоносовых пазух при раке глазницы не всегда свидетельствует о прорастании в них опухоли, так как могут отмечаться реактивное набухание слизистой оболочки и сопутству ющий воспалительный процесс.

Метастазы в кости черепа (лобную, височную, скуловую, клиновидную) с разрушением их нередко наблюдаются при распространенном процессе. Мета стазы в регионарные лимфатические узлы и в отдаленные органы встречаются редко. Описанные изменения преобладают при плоскоклеточном ороговевающем раке кожи.

Таким образом, рентгенологическое исследование при раке глазницы помо гает установить распространенность новообразования, степень и протяжен ность разрушения костей глазницы, наличие метастазов в кости' черепа.

Отсутствие рентгенологических признаков еще не является доказательством отсутствия прорастания опухоли кожи или конъюнктивы в глазницу. Здесь большое значение приобретают осмотр и пальпация опухоли. Увеличение ее размеров, уплотнение, уменьшение подвижности, спаянность с подлежащими тканями свидетельствуют о начале прорастания опухоли в полость глазницы.

Прорастание в глазницу рака слизистой оболочки околоносовой (обычно верхнечелюстной) пазухи наблюдается редко и характеризуется теми же призна ками. Однако в данном случае на первое место выходят деструктивные изменения стенок пораженной пазухи.

Обнаружение этих данных имеет большое диагностическое и прогностическое значение и во многих случаях может влиять на вид лечения."

Саркома — одна из наиболее часто встречающихся опухолей глазницы. Описаны случаи двусторонней саркомы. Относительно часто в глазницу ме тастазирует саркома из других органов. В свою очередь и саркома глазницы дает метастазы. Поэтому в некоторых случаях трудно определить, какая это саркома — вторичная или первичная. Каких-либо четких патогномоничных рентгенологических признаков, характерных для саркомы определенного кле точного строения, также не выявлено.

При небольшой давности заболевания у детей младшего возраста на рентге нограммах, как правило, отмечается незначительное увеличение глазницы и ее сравнительно небольшое и равномерное затенение. На основании такой рент геновской картины без дополнительных клинических данных можно предпола гать доброкачественный характер опухоли. Однако быстрое ухудшение общего

339

|

состояния, |

нарастание |

экзофталь |

||||||||

|

ма, |

резко |

ограниченные подвиж |

||||||||

|

ность и репозиции глазного ябло |

||||||||||

|

ка в сочетании с небольшими рент |

||||||||||

|

генологическими |

признаками поз |

|||||||||

|

воляют заподозрить |

саркому. |

|

||||||||

|

У |

взрослых |

саркома глазницы |

||||||||

|

протекает |

медленнее. Опухоль вы |

|||||||||

|

зывает значительно |

большие изме |

|||||||||

|

нения в костях (рис. 300). |

|

|

||||||||

|

Отмечаются увеличение |

и |

де |

||||||||

|

формация |

|

глазницы, |

затенение |

|||||||

|

структуры глазницы |

и |

околоносо |

||||||||

|

вых пазух, |

узурация |

и дефекты ее |

||||||||

|

краев и стенок. Возможны нерав |

||||||||||

|

номерное |

уплотнение |

краев, рас |

||||||||

|

ширение и деформация верхнеглаз- |

||||||||||

|

пичной щели и зрительного кана |

||||||||||

|

ла, появление признаков |

внутри |

|||||||||

|

черепной |

гипертензии. |

|

|

|

||||||

|

Опухоли |

слезной |

железы состав |

||||||||

|

ляют |

15—20 |

% |

новообразований |

|||||||

|

глазницы |

(Godtfredsen, |

1948). |

|

|||||||

|

Разнообразие" названий опухо |

||||||||||

|

лей слезной |

|

железы |

(аденокарци- |

|||||||

|

нома, смешанная эндотелиома, аде |

||||||||||

|

нома, миксома, |

хондрома |

и т. |

д.) |

|||||||

|

обусловлено |

|

полиморфизмом |

их |

|||||||

|

гистологической |

структуры. |

|

||||||||

|

Мы выделили три стадии тече |

||||||||||

|

ния опухолей |

слезной железы: |

|

||||||||

|

I |

(начальная) стадия наблюда |

|||||||||

|

ется как |

при |

доброкачественных, |

||||||||

|

так и |

злокачественных |

опухолях |

||||||||

|

слезной железы. |

Клинически |

не |

||||||||

|

определяется |

прорастания |

опухо |

||||||||

Рис. 301. Обзорные рентгенограммы глазниц в |

ли в кость. |

|

На |

рентгенограмме |

|||||||

передней проекции. |

отмечается |

истончение |

и отдавли- |

||||||||

Аденокарцинома слезной железы справа: а — 1 |

вание верхненаружного |

угла глаз |

|||||||||

стадия; б — II; в — III. Зоны деструкции обозна |

|||||||||||

чены стрелками |

ницы |

кверху |

и |

кнаружи (рис. |

|||||||

|

301, а); |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

II (развитая) стадия бывает только при злокачественно протекающей смешан ной опухоли и аденокарциноме. Помимо смещения верхненаружного угла глаз ницы появляются мелкоочаговая деструкция и неровность края кости, свиде тельствующие о прорастании опухоли в глазницу (рис. 301, б). Затенение околопосовых пазух в этой стадии не связано с прорастанием в них опухоли;

III (далеко зашедшая) стадия характеризуется обширным разрушением кости, встречающимся и при других злокачественных новообразованиях глаз ницы (рис. 301, в).

Первичная меланобластома глазницы встречается редко. Чаще наблюдается вторичная меланобластома, проросшая в глазницу из глазного яблока. Рентге нологически при меланомах наблюдаются увеличение, деформация глазницы, затенение ее структуры и прилежащих околоносовых пазух, истончение и даже дефекты стенок глазницы, расширение верхнеглазничной щели. Затенение околоносовых пазух не всегда означает врастание в них опухоли, так как может

340