4 курс / Лучевая диагностика / Рентгенодиагностика_заболеваний_и_повреждений_черепа_Коваль_Г_Ю_

.pdfНейрогипофиз является непосредственным выростом воронки диэнцефального отдела. В нем депонируются, а затем поступают в ток крови вещества, вы рабатываемые в диэнцефальной области (Р. Д. Синельников, 1974).

Опухоли гипофиза, как правило, исходят из передней его доли. По гистоло

гическому строению различают аденомы и |

аденокарциномы, по |

клеточному |

||

строению — хромофобные и |

хромофильные |

опухоли. |

Хромофильные аденомы |

|

делятся на эозинофильные и |

базофильные. Бывают аденомы и смешанного типа, |

|||

содержащие хромофобные и |

эозинофильные |

клетки. |

Анапластическая аденома |

|

является переходной формой между аденомой |

и аденокарциномой |

(Л. И. Смир |

||

нов, 1951). Аденокарцинома отличается инфильтрирующим ростом. Хромофобная аденома составляет 75—86 % аденом гипофиза, хромофильная и смешан ная — 20—25 %, аденокарцинома — около 1 % (М. Б. Копылов, 1968). Многие авторы определяют клеточный вид аденомы по рентгенологически выявляемым особенностям костных изменений турецкого седла. По нашему мнению, при зна чительных изменениях области турецкого седла возникают трудности не только в распознавании вида аденом, но и в дифференциации первичных костных изме нений, обусловленных интраселлярным ростом, с вторичными гипертензионными.

Хромофобная аденома проявляется адипозо-генитальной дистрофией, обуслов ленной гипопитуитаризмом. В результате резкого увеличения количества несек

реторных хромофобных клеток |

сдавливаются |

и |

атрофируются нейрогипофиз |

||||||

и гормонообразующие |

элементы |

аденогипофиза. |

Снижается |

основной |

обмен, |

||||

наступает ожирение и |

ослабляется |

половая |

функция. |

Возможно |

снижение |

||||

зрения с битемпоральной гемианопсией, а в |

дальнейшем — амавроз |

вследствие |

|||||||

первичной или вторичной атрофии |

зрительных нервов. |

|

|

|

|

||||

Рентгенологически |

выявляются |

увеличение всех размеров |

турецкого |

седла, |

|||||

истончение и удлинение спинки в результате атрофии. |

В дальнейшем |

спинка |

|||||||

рассасывается (рис. 234). В результате эндокринных |

нарушений |

наступает |

|||||||

остеопороз, который проявляется нечеткостью контуров и повышенной прозрач ностью в области турецкого седла.

Интраселлярный рост хромофобной аденомы сопровождается опущением и вдавлением дна седла в клиновидную пазуху с уменьшением высоты послед ней. После рассасывания дна, на фоне суженной пазухи дифференцируется сви сающая вниз полусферическая мягкотканная опухоль. В дальнейшем клиновид ная пазуха перестает выявляться. Ее изменения хорошо прослеживаются на сагиттальной и фронтальной томограммах, а также на рентгенограмме в акси альной проекции. Развиваясь эндоселлярно, хромофобная аденома в процессе

роста может |

выходить за пределы турецкого седла. При эндо-, супраселлярном |

|

направлении |

роста наблюдаются еще и рассасывание |

передней стенки седла |

с подрытостью клиновидного возвышения, а также |

приподнятость и заост |

|

ренность передних клиновидных отростков. Нередко их изменения более выражены с одной стороны, что обусловлено преимущественно односторонним параселлярным ростом аденомы. При параселлярном росте возникает выражен ный перекос дна седла. Это отчетливо видно на рентгенограммах и томограммах в прямой проекции (рис. 235). Ретроселлярный рост аденомы вызывает отклоне ние спинки кзади, а затем — рассасывание ее центрального отдела и смещение кверху задних клиновидных отростков («парящие отростки»). В последующем верхний отдел спинки и задние клиновидные отростки не дифференцируются из-за резкого остеопороза и локальной атрофии. Увеличение опухоли в заднебоковом направлении приводит к атрофии верхушки пирамиды.

Эозинофильная аденома гипофиза растет преимущественно интраселлярно. Клинические проявления обусловлены гиперпитуитаризмом и сводятся к акромегалоидному синдрому. Размножающиеся эозинофильные клетки аденогипофиза угнетают базофильные, вырабатывающие гонадотропные гормоны, что в свою очередь ведет к снижению функции половых желез. Развиваются головная боль, быстрая утомляемость, потливость. Иногда увеличиваются конечности

252

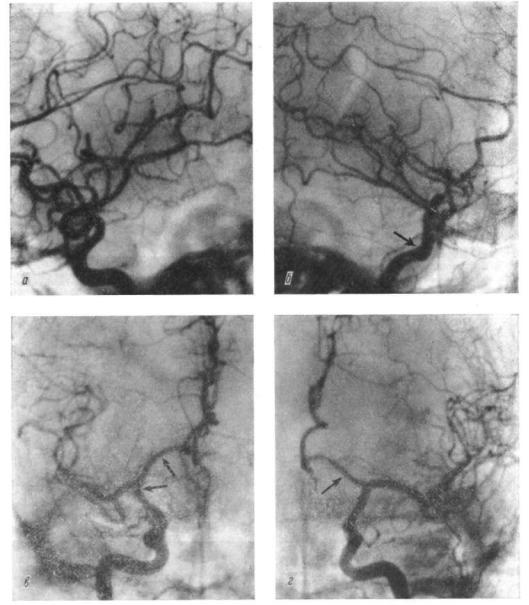

Рис. 234. Прицельные рентге нограммы области турец кого седла в боковой проекции.

Хромофобная аденома гипо физа. Эндоселлярный рост (а, б). Участки удлинения и истончения спинки обозначе ны стрелками.

Эндосупраантеселлярный

(в) и эндоретроселлярный

(г) рост.

Заостренность передних кли новидных отростков указана стрелкой. Атрофированная пирамида (в), отклонение спинки и рассасывание ее верхних отделов (г) обозна чены двойной стрелкой

Рис. 235. Фотографии анато мического препарата об ласти турецкого седла:

а— вид сверху, б — распил

всагиттальной плоскости.

Рентгенограммы того же препарата в боковой (в), прямой (г) проекциях. Ангиограммы в прямой

(е) и аксиальной (д) про екциях.

Хромофобная аденома гипо физа . Эндопараселлярный рост (а, б), перекос дна, ло кальные углубления (б), ат рофия спинки седла (б, в); сушенные и дугообразно от тесненные опухолью (д, е) внутренние сонные артерии (С3) обозначены стрелками

и изменяется внешность больного. Кожа утолщена, сухая и морщинистая, внутренние органы увеличены. Заболевание в детском и подростковом возрасте приводит к гигантизму. Рост больных достигает 2 м и более. Глазные симптомы не обязательны, но может наблюдаться битемпоральная гемианопсия.

Рентгенологически выявляются распространенные изменения в костях свода и основания черепа. При интраселлярном росте эозинофильной аденомы все размеры турецкого седла увеличиваются в 1,5—2—3 раза. Спинка седла выпрямляется и может отклониться кзади. Длительно сохраняются задние кли новидные отростки и верхний отдел спинки. Как и при хромофобной аденоме, могут приподыматься и заостряться (оба или один) передние клиновидные от ростки. По мере развития атрофии клиновидного отростка может расширяться верхне-глазничная щель соответствующей стороны (выявляется в передней по луаксиальной прозкции). В соответствии с углублением дна гипофизарной ям ки турецкого седла клиновидная пазуха уплощается.

Отмечены увеличение объема и деформация мягких тканей носовой части глотки за счет их гиперплазии (М. X. Файзуллин, 1967). В отличие от хромо фобной аденомы при эозинофильной сохраняются более четкие контуры турец кого седла и отсутствуют признаки остеопороза. Увеличение размеров седла выражено меньше, чем при хромофобных аденомах. Однако основные различия эозинофильной аденомы заключаются в изменениях других костей черепа и ске лета, что обусловлено возбуждением периостального, интерстициального и метапластического костеобразования у взрослых и активизацией хрящевых зон роста у детей.

Свод черепа диффузно утолщается за счет гиперостоза и интерстициального костеобразования. Усиливается метапластическим путем рельеф костей, высту пают надбровные дуги и наружный затылочный выступ (рис. 236, 237). Увели чивается пневматизация околоносовых пазух, особенно лобной. Высота клино видной пазухи может быть даже уменьшена в результате опускания дна седла. Увеличенная нижняя челюсть выступает кпереди от верхней, в силу чего обра зуется открытый прикус. Межзубные промежутки расширяются. Увеличи ваются длинные кости кисти и стопы и усиливается их мышечный рельеф, осо бенно бугристостей дистальных фаланг. Возможно усиление рельефа и других костей конечностей. Дополнительное костеобразование передней продольной связки сопровождается увеличением передне-заднего и поперечного размеров тел позвонков и явлениями типа деформирующего спондилеза и лигаментоза.

Базофилъная аденома гипофиза развивается из базофильных клеток перед ней доли гипофиза и проявляется нейро-эндокринным синдромом Иценко — Кушинга. Больные жалуются на головную боль, быструю утомляемость, нарастающую слабость, повышенный аппетит, нарушение половой функции. Быстро развивается ожирение, но объем конечностей не изменяется. Артериаль ное давление нередко повышено. Лунообразное лицо приобретает багровый оттенок, у женщин появляются волосы на верхней губе и подбородке.

Рентгенологически из-за малых размеров базофильной аденомы размеры гипофизарной ямки турецкого седла длительное время не превышают верхней границы нормы и лишь изредка в поздние фазы заболевания они незначительно увеличиваются. Спинка седла истончается (рис. 238). Наблюдаются явления распространенного остеопороза. В основании черепа остеопороз проявляется равномерным повышением прозрачности, преимущественно в области турецкого седла, а в своде носит очаговый характер. Его участки напоминают очаги дест рукции при лейкозе. Системность остеопороза и результаты клинико-лабора- торных исследований позволяют исключить лейкоз. Резко выраженный остео пороз позвонков может привести к компрессионному их снижению и формиро ванию «рыбьих» позвонков. Остеопороз ребер и костей таза сопровождается множественными патологическими переломами. Описаны случаи асептического некроза головок бедренных костей.

254

Рис. 236. Обзорная рентгенограмма черепа (а) и фрагмент рентгенограммы грудного отдела позвоночного столба (б).

Эозинофильная аденома гипофиза, утолщение свода, усиление рельефа. Гиперпневматизация лоб ных пазух (а), толщина свода и изменение позвонков типа деформирующего спондилеза (б) обозна чены стрелками

Рис. 237. Обзорная рентгенограмма чере па (а) и кистей (б).

Эозинофильная аденома гипофиза, утолще ние свода, усиление его рельефа и углуб ление дна седла обозначены стрелками. Увеличение размеров, углубление заднего отдела дна гипофизарной ямки. Истончение нижнего отдела спинки, «парящие» задние клиновидные отростки обозначены двой ными стрелками. Усиление рельефа бу гристостей дистальных фаланг кисти

Рнс. 238. Прицельная рентгенограмма ту рецкого седла в боковой проекции.

Базофильная аденома гипофиза. Участки истончения спинки и углубление дна сед ла указаны стрелками. Остеопороз спин ки

Рис. 239. Двусторонняя каротидная ангиография:

а, б — боковая проекция; в, г — затылочная. Артериальная фаза. Опухоль гипофиза. Выпрямле ние сифона левой внутренней сонной артерии. Сегмент А1 с обеих сторон (больше слева) смещен кверху, С1 (больше слева) — кнаружи. Участки смещения обозначены стрелками

В связи с тем что базофильные аденомы гипофиза растут только эндоселлярно и поддаются лучевой терапии, при них можно ограничиться бесконтрастной рентгенографией. При хромофобных и эозинофильных аденомах для определе ния направления их роста необходимо применять рентгеноконтрастные исследо вания (ангиографию, пневмоэнцефалографию) или компьютерную томографию.

Каротидная ангиография при опухолях гипофиза позволяет выявить дефор мацию и смещение окружающих сосудов, преимущественно в артериальную фазу. Предпочтительно выполнять двустороннюю ангиографию.

256

Эндоселлярные |

опухоли, не |

распространяющиеся за |

пределы |

турецкого |

|

седла, не |

вызывают заметной |

деформации внутренней |

сонной |

артерии |

|

(см. рис. |

235) и ее |

ветвей. |

|

|

|

Супраселлярный рост опухоли приводит к выпрямлению переднего изгиба, супракливоидного сегмента сифона (С2 — С1), приподнятости бифуркации внут ренней сонной артерии, а также к двустороннему истончению и дугоооразному смещению кверху и кпереди сегментов Ах. Это определяется при двусторонней каротидной ангиографии (рис. 239). При антесупраселлярном росте эти изме нения выражены резче и сочетаются с истончением и смещением кверху передней

соединительной артерии. Супраселлярные опухоли больших |

размеров, |

кроме |

|||||||

указанных изменений сосудов, приподнимают и смещают в стороны |

сегменты |

||||||||

C1 и С2 и кверху — А1 |

и А2. Эти сегменты |

дугообразно окаймляют |

опухоль. |

||||||

В венозную фазу ангиографии обнаруживается смещение кверху |

и несколько |

||||||||

кзади начальной части внутренней мозговой вены. |

|

|

|

|

|

||||

Парасел лярное распространение опухоли |

гипофиза |

сопровождается подъе |

|||||||

мом и смещением кнаружи сегментов С1 |

— С2 |

сифона внутренней |

сонной |

арте |

|||||

рии Пои больших опухолях передний изгиб сифона (С2) может полностью вып |

|||||||||

рямиться. Менее четкие признаки обнаруживаются при ретроселлярном |

рас |

||||||||

пространении опухоли, так как положение сегментов А1 |

обычное, но при |

||||||||

больших опухолях |

венозный угол и начальный отдел |

базальной |

вены |

могут |

|||||

смещаться кверху. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сосудистая сеть опухоли при аденомах гипофиза выявляется редко. |

|

||||||||

Синусография |

дает |

дополнительную |

информацию, |

особенно |

при |

эндо-, |

|||

пара- и ретроселлярном росте. При этом выявляются сужение, деформация и смещение одного или обоих кавернозных и межкавернозных синусов. Асиммет ричный рост аденомы может привести к запустеванию внутренних групп сосу дов, а затем к окклюзии соответствующего кавернозного синуса.

При диагностике опухолей гипофиза нередко применяют пневмоэнцефалографию. Особенно важно при этом методе исследования создать оптимальные условия для заполнения газом переднего отдела III желудочка, а также цистер ны перекреста и межножковой цистерны.

Пневмограммы выполняют горизонтально направленным пучком лучей в положении больного лежа на спине, как при физиологическом расположении головы, так и при разгибании.

Эндоселлярно растущая опухоль гипофиза не приводит к деформациям цис терны перекреста и III желудочка.

Распространение опухоли гипофиза за пределы турецкого седла проявляется дефектом заполнения нижнего или нижне-бокового отдела цистерны перекреста. Полоска газа в виде дуги окаймляет верхний контур опухоли (рис. 240). При ретроселлярном направлении роста аденомы гипофиза газ не заполняет зад нюю половину цистерны перекреста и передне-верхний участок межножковой цистерны (дефект заполнения). При значительном супра-, ретроселлярном росте аденом гипофиза не заполняется передне-нижний отдел III желу дочка (Ю. А. Зозуля, В. Г. Караванов, Ц. М. Сорочинский, Г. С. Даниленко, 1963).

Арахноидальная киста гипофизарной ямки турецкого седла (интраселлярный арахноидальный дивертикул, «пустое» седло) — объемное образование, возни кающее вследствие недоразвития диафрагмы турецкого седла (Ю. А. Зозуля, Я. В. Пацко, В. В. Рудченко, 1973). При недостаточности диафрагмы седла пульсозые колебания ликвора приводят к расширению субарахноидального прост ранства под диафрагмой, особенно при повышении ликворного давления. Объем гипофизарной ямки увеличивается, гипофиз уплощается и прижимается

ко дну или спинке седла (рис. 241, а, |

б). Описаны случаи внедрения цистерны |

нерекреста, дна III желудочка в гипофизарную ямку турецкого седла при от |

|

сутствии его диафрагмы. В некоторых |

случаях присоединение местных реак- |

|

257 |

Рис. 240. Фрагмент пневмоэнцефалограммы в затылоч- но-поперечной проекции.

Эндоселлярная опухоль. Цистерна перекреста смещена кверху (обозначена стрелками)

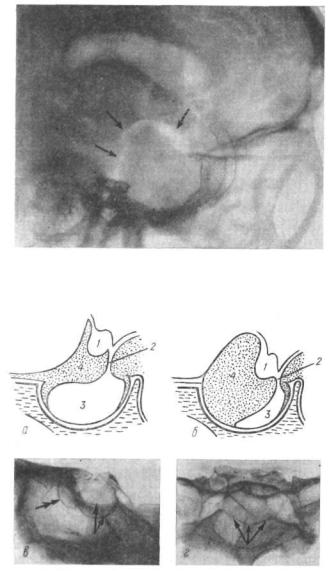

Рис. 241. |

Схема подпаутинных |

пространств области ту |

||||||

рецкого седла (а) и интрасупраселлярной арахно |

||||||||

идальной кисты (б) (Ю. А. Зозуля и соавт.. 1973): |

||||||||

1 — перекрест зрительных нервов; |

г — воронка; 3 — |

|||||||

гипофиз; 4 — гипофизарные |

цистерны |

и арахноидаль |

||||||

ная |

киста. |

|

|

|

|

|

|

|

Рентгенограммы анатомического |

препарата |

области ту |

||||||

рецкого седла в боковой (в) |

и |

прямой |

(г) |

проекциях. |

||||

Арахноидальная киста |

гипофизарной |

|

ямки |

турецкого |

||||

седла. Углубление и перекос |

дна гипофизарной ямки |

|||||||

(одинарная стрелка), асимметричное истончение среднего |

||||||||

отдела спинки седла и левого заднего |

клиновидного от |

|||||||

ростка; |

незначительное |

углубление |

переднего отдела |

|||||

сонной |

борозды (двойная стрелка) |

|

|

|

||||

тивных или воспалительных изменений в оболо чках мозга после гриппа, ангины может при вести к отшнурованию резко расширенного интраселлярного субарахноидального прост-

258

ранства с образованием интраселлярной, а затем супраселлярной (при увеличении объема) — арахноидальной кисты. Арахноидальная ки ста чаще бывает у женщин.

Первым клиническим про явлением заболевания может быть периодически возника ющая головная боль с отчет ливым оболочечным компо нентом. Затем возникают эн докринные нарушения, свя занные с недостаточной функ цией гипофиза (синдром Иценко — Кушинга, акромегалоидные изменения внеш ности, резкое ожирение, гиперсомия), и диэнцефальные рас стройства. Иногда наблюда ется хиазмальный синдром (изменение остроты, полей зрения и глазного дна).

На краниограммах отме чаются первичные изменения турецкого седла в виде углу бления и перекоса дна гипофизарной ямки, асимметрии сонных борозд, что на рент генограмме в боковой проек ции приводит к многоконтурности дна. Кроме того, обна руживаются небольшое уве личение сагиттального и поперечного размеров гипофизарной ямки, истончение пре имущественно среднего отдела спинки седла, подчеркнутость локальных углублений, что не характерно для кистозной формы оптико-хиазмального арахноидита (рис. 241, в, г).

Решающее значение в диф ференциальной диагностике арахноидальных кист гипофизарной ямки турецкого седла с другими эндоселлярными объемными патологичес кими процессами принадле жит результатам пневмоэнцефалографии. На пневмоэнцефалограммах выявляется заполнение арахноидальной кисты газом вследствие сооб щения ее с базальными ци-

стернами мозга. При отшнурованной кисте диагноз можно уточнить с по мощью компьютерной томографии или во время операции.

Краниофарингиома — дисонтогенетическая опухоль гипофизарного хода (кармана Ратке). Развивается из остатков эктодермы, выстилающей в эмбрио нальный период черепно-глоточный ход. Составляет свыше 5 % внутричерепных опухолей (В. В. Грехов, 1965). Располагается преимущественно (93,4 %) над диафрагмой турецкого седла супраселлярно, значительно реже (5,5 %) — в ту рецком седле, или эндоселлярно, и крайне редко (1,1 %) — под турецким сед лом в клиновидной пазухе, или субселлярно. Поражаются преимущественно дети и юноши.

Продолжительность заболевания колеблется от 1 до 10 лет и более. Клини чески выражены общемозговые и очаговые неврологические симптомы, а также эндокринно-обменные нарушения. Общемозговые симптомы проявляются го ловной болью менингеального или гипертензионного характера, тошнотой, рвотой, а иногда и психическими расстройствами; очаговые — нарушением зре ния из-за первичной атрофии зрительных нервов, а изредка двигательными, чувствительными, бульбарпыми и мозжечковыми расстройствами. Эндокриннообменные изменения у детей приводят к отставанию в росте и задержке полового развития, а у подростков и взрослых — ожирению и нарушению половой функ ции. Иногда развивается несахарный диабет. Макроморфологически наблю даются кистозные опухоли, реже — солидные и, как исключение, — «камени стые» (В. В. Грехов, 1965). Развитие кист обусловлено склонностью опухолевой ткани к распаду с последующим кровоизлиянием и отграничением. Кисты содер жат бурую жидкость и кристаллы холестерина. Склонность к дегенерации объяс няет частоту обызвествления краниофарингиом, которая достигает 70—85 % (И. Я. Раздольский, 1959; Parnitzke, 1981). Из-за массивного обызвествления солидная опухоль становится каменистой. Кистозные краниофарингиомы могут достигать 10—12 см. Самопроизвольный разрыв кист с оттоком жидкости в субарахноидальное пространство может сопровождаться клиническими ремиссия ми. Иногда в момент разрыва наблюдаются явления менингита, коматозное со стояние, гипертермия, внезапная слепота.

Рентгенологически при краниофарингиоме обнаруживаются обызвествление опухоли, атрофия от давления прилежащих костных образований и признаки гидроцефально-гипертензионного синдрома.

Обызвествления краниофарингиом обычно развиваются по капсуле кисты (рис. 242) или в массе опухоли (рис. 243). Возможно их сочетание. Они проеци руются над диафрагмой турецкого седла и исключительно редко — под диафраг мой. Являясь прямым признаком роста и расположения опухоли, обызвествле ния не полностью отражают ее протяженность, так как развиваются в дегенери рующей опухолевой ткани. Расположение известковых включений в опухоли и атрофия костных образований в области турецкого седла позволяют до неко торой степени судить о преимущественном направлении роста краниофарингиом супра-, анте-, ретро-, параили эндоселлярно).

Супраселлярная опухоль, не врастающая в III желудочек, в результате атрофии от давления сопровождается расширением входа в седло, увеличением сагиттального его размера, а иногда укорочением и притуплением спинки сед ла, вдавлением, опущением и заострением передних клиновидных отростков (чаще одного из них).

Анте-, супрасселярный рост краниофарингиом сопровождается сдавлением перекреста зрительных нервов; краниографически проявляется расширением входа в седло, опущением, заострением передних клиновидных отростков, вдав лением предперекрестной борозды и переднего отдела дна седла. Турецкое сед ло приобретает отчетливое горизонтальное расположение и грушевидную форму.

Ретроселлярно распространяющиеся краниофарингиомы сопровождаются укорочением, притуплением спинки, реже — наклоном ее кпереди.

259

Рис. 242. Прицельные рентгенограммы области турецкого седла в прямой проекции (в) и томограмма в срединной сагиттальной плоскости (б).

Краниофарингиома. Эндосупраселлярный рост. Участки обызвествления по капсуле обозначены двойными стрелками, увеличенное турецкое сед ло, остеолиз спинки — одинарными, вертикально расположенный скат — тройными

Параселлярный рост приводит к пере косу, а следовательно, и к двуконтурности или многоконтурности дна турецкого сед ла (см. рис. 242), иногда — к односторон ней узурации спинки с отчетливой ее асимметрией.

Супраселлярные краниофарингиомы, врастающие в III желудочек, межжелу дочковые отверстия или водопровод мозга, кроме явлений атрофии от давления, при водят к развитию гидроцефально-гипер- тензионного синдрома. При гидроцефаль- но-гипертензионном синдроме к атрофии турецкого седла могут присоединиться явления остеопороза. При этом возника ет повышенная прозрачность и нечеткость контуров седла. Укороченная спинка мо жет стать заостренной.

Кроме этих изменений, могут наблю даться и другие признаки повышения вну тричерепного давления. Однако развитие внутричерепной гипертензии в детском

Рис. 243. Рентгенограммы больного Д., 8 лет. Супра-, ретроселлярный рост. Укорочение и при тупление спинки турецкого седла, расширение вхо да в седло. Глыбчатые обызвествления опухоли

(а). Замедленное появление точек окостенения ки сти. Костный возраст соответствует 3 годам (б)

возрасте сопровождается ускоренным темпом роста в области швов при отсутст вии компенсаторного расширения венозных коллекторов черепа.

Интраселлярно растущие краниофарингеомы вызывают атрофию гипофиза,, что проявляется эндокринными нарушениями и отставанием физического раз вития.

Рентгенологически при интраселлярном росте выявляются общее увеличение размеров гипофизарной ямки, истончение, а иногда и удлинение спинки турец кого седла. Возможно опущение дна седла с уменьшением высоты клиновидной пазухи. При параселлярном распространении опухоли возникают перекос и многоконтурность дна турецкого седла, приподнятость, истончение и заострение одного из клиновидных отростков, краевая узура па соответствующей стороне спинки седла. Распространяясь супраселлярно, краниофарингеома приводит к отклонению кзади, иногда — к укорочению спинки, а следовательно, и к расши рению входа в турецкое седло. Присоединение гидроцефально-гипертензионного синдрома сопровождается потерей четкости контуров турецкого седла.

Субселлярные краниофарингеомы могут расти как в клиновидной пазухе, так и под ней. Развиваясь в клиновидной пазухе, она затеняет просвет и вызы вает уплощение, а позже — разрушение дна седла и дна пазухи с отодвиганием и деформацией тканей носовой части глотки. При исходном росте под пазухой деформация и увеличение объема мягких тканей носовой части глотки возника ют первично. Дно и одна из боковых стенок клиновидной пазухи вначале де формируются, вдавливаются, истончаются, а позже разрушаются, и опухоль, врастая в клиновидную пазуху, выявляется в виде узла или равномерно сни жает ее прозрачность. В дальнейшем приподнимаются и рассасываются дно седла и даже скат. Опухолевые массы могут привести к атрофии и краевой узурации крыловидных отростков клиновидной кости. При стелющемся росте опу холь может врастать в полость черепа через овальное и остистое отверстия ос нования, вызывая их одностороннее расширение и нечеткость контуров (Л. И. Салыга, 1989). При субселлярной краниофарингеоме, особенно после рас сасывания участков клиновидной кости, изменения такие же, как и при других опухолях основания черепа (хордома, саркома, карцинома и др.). Дифферен циальный диагноз основывается на данных цитологических исследований или биопсии, выполненных через носовую часть глотки.

На ангиограммах при антеселлярном распространении краниофарингеомы отмечаются значительное удлинение, истончение и дугообразная приподнятость сегмента А1 передней мозговой артерии. Бифуркация внутренней сонной артерии также приподнята кверху и смещена кнаружи (рис. 244). Сегмент А2 в виде ду ги смещается кверху, а венозный угол — кзади.

Супра-, параселлярное распространение краниофарингеом характеризуется смещением сифона внутренней сонной артерии кнаружи. Сифон и начальные отделы передней мозговой артерии могут быть сужены, но, в отличие от опухо лей гипофиза с параселлярным распространением, сифон деформируется мало.

При супра-, ретроселлярном распространении краниофарингеом ангиографическая симптоматика скудна. Гидроцефалия сопровождается характерным смещением мозговых сосудов (по гидроцефальному типу). Важным признаком ретроселлярного распространения опухоли является смещение базальной ве ны кверху, а передней ворсинчатой артерии кнаружи.

На пнемоэнцефалограммах локализация краниофарингеомы и ее преиму щественное направление роста устанавливается по сочетанным изменениям базальных цистерн и желудочковой системы мозга. Наиболее информативна пневмоэнцефалограмма, выполненная в положении больного лежа на спине при горизонтальном ходе луча (затылочная поперечная проекция). При краниофарингеомах, растущих эндо-, супраселлярно, деформируется и смещается вверх и вперед цистерна перекреста и не заполняется нижний отдел III желудочка. При супраселлярных краниофарингеомах воздух не поступает в верхний участок

261