4 курс / Лучевая диагностика / Рентгенодиагностика_заболеваний_и_повреждений_черепа_Коваль_Г_Ю_

.pdfанатомических плоскостей черепа. Анатомический ориентир совмещают с точкой центрации пучка рентгеновских лучей на кассете.

Косой снимок височной кости по Шюллеру применяется для изучения сред него уха и венозных коллекторов черепа.

Больного укладывают на живот, голову поворачивают на бок. Подбородок опускают так, чтобы сагиттальная плоскость образовала с плоскостью стола угол в 10°, открытый краниально, и 5°, открытый кзади. Центральный пучок лучей направляется каудально под углом в 15° на наружный слуховой проход исследуемой стороны, расположенный в центре исполь зуемой половины кассеты.

На снимке по Шюллеру (рис. 274) дифференцируется треугольной формы основание проекционно укороченной пирамиды исследуемой височной кости. В месте перехода передне го выпуклого контура в задний вогнутый образуется острый угол, являющийся проекцией наружного отдела верхнего края пирамиды (угол Чителли).

Центральный отдел каменистой части височной кости дает очень интенсивную тень, обусловленную компактным костным веществом, окружающим элементы внутреннего уха и получившим название ядра лабиринта. При правильной укладке в центре основания пира миды располагается круглой формы яркое просветление — суммарное изображение наружно го и внутреннего слуховых проходов, а также барабанной полости. Вокруг них определяет ся плотное вещество ядра лабиринта. В верхне-заднем отделе пирамиды проецируются ее пневматические клетки, наиболее крупная из них (антральная) лежит непосредственно за ядром лабиринта. Кзади и книзу от ядра лабиринта располагается сосцевидный отросток с его ячейками. Верхушка пирамиды проекционно совпадает с изображением височно-нижне- челюстного сустава.

Передний выпуклый контур каменистой части соответственно дугообраз ному возвышению проекционно совпадает с крышей барабанной полости. При значительном развитии дугообразное возвышение образует дополнительный параллельный контур над крышей барабанной полости (рис. 275). В норме рас стояние между крышей барабанной полости и верхнем краем наружного слу хового прохода составляет 4—5 мм. Уменьшение или увеличение его учитывают при составлении плана оперативного вмешательства.

Задняя вогнутая поверхность пирамиды всегда четко контурируется. В ла теральном отделе она является дном борозды сигмовидного синуса. При глубо кой борозде на фоне пирамиды может определяться дополнительный скобкообразный передний контур ее дна. Минимальное расстояние между задним кон туром барабанной полости (проекционно совпадающей с наружным слуховым проходом) и передним близлежащим участком дна борозды обычно достигает 12—14 мм. При расстоянии в 10 мм и меньше говорят о предлежании синуса. Это необходимо учитывать из-за опасности повреждения сигмовидного синуса при операции и возможности распространения инфекции со среднего уха, при водящего к развитию синус-тромбоза. Значительное внедрение борозды сигмо видного синуса в боковую стенку черепа именуют латеропозицией. Ее рентгено логическое распознавание затруднено. Глубокая борозда в рентгеновском изоб ражении дает более отчетливое лентовидное просветление шириной 8—10 мм. Яркость просветления глубокой борозды может быть уменьшена из-за ее суммации с резко пневматизированным сосцевидным отростком височной кости.

Клиническое и анатомо-рентгенологическое понятия латеропозиции совпа дают не полностью. Клиницисты под латеропозицией борозды подразумевают два варианта: 1 — в кости достаточной толщины залегает глубокая борозда; 2 - плоская борозда, расположенная на тонкой кости, приводит к значитель ному истончению ее дна. Поэтому при операции возникает опасность пробо дения дна борозды. Из этих вариантов только первый рассматривается анато мами и рентгенологами как латеропозиция.

Сосцевидный выпускник образует изогнутое лентовидное просветление с интенсивными контурами. Внутреннее его отверстие обычно открывается в сред ней трети борозды сигмовидного, реже — у поперечного синуса. Это необхо димо учитывать при планировании операций, так как высоко расположенный сосцевидный выпускник может попасть в операционное поле. Наружное от-

302

верстие, открывающееся у основания сосцевидного отростка или в области затылочно-сосцевидного шва, на рент генограммах видно менее четко. Ярем ная ямка имеет вид скобкообразной тени, обращенной выпуклостью вверх. Име ет значение высокое стояние луковицы яремной вены.

В этой же проекции отчетливо диф ференцируется височно-нижнечелюст- ной сустав.

Поперечный снимок височной кости по Стенверсу применяют для изучения внутреннего уха.

Больного укладывают вниз лицом так, чтобы к кассете прилежали верхний край глаз ницы и скуловая кость снимаемой стороны. Са гиттальная плоскость головы образует с пло скостью стола угол в 45°. Плоскость физиоло гической горизонтали перпендикулярна столу. Центральный пучок лучей направлен краниально под углом 10—12° на середину расстоя ния между наружным краем глазницы и на ружным слуховым проходом исследуемой стороны (соответственно центру экспонируемой половины кассеты).

Поперечный снимок позволяет избе жать проекционного укорочения и суммации пирамиды с глазницей (рис. 276). Так как пучок лучей направлен перпен

дикулярно к длинной оси, пирамида |

Рис. 276. |

Рентгенограмма (б) |

и схема (а) |

||||||||

видна на |

всем |

протяжении. |

Отчетливо |

височной кости в |

поперечной |

проек |

|||||

прослеживается |

верхний |

ее |

край, на |

ции |

( по Стенверсу): |

|

|

||||

21 — сосцевидный отросток; 24 — внутрен |

|||||||||||

котором |

определяются |

уплощенная |

|||||||||

ний слуховой проход; 46 — верхушка пи |

|||||||||||

крыша- |

барабанной полости, |

срединно- |

рамиды; |

47 — сосцевидная |

пещера; 55 - |

||||||

барабанная крыша; 56 — дугообразное воз- |

|||||||||||

дугообразное возвышение, |

а |

у верхуш |

вышение; |

57 — тройничное |

вдавление; |

||||||

ки — тройничное вдавление. |

Под кры |

58а — передний |

полукружный |

канал; |

|||||||

586 — латеральный; |

59 — улитка; 60 — |

||||||||||

шей барабанной полости видны воздухо |

сонный |

канал. Преддверие |

обозначено |

||||||||

двойной стрелкой |

|

|

|

||||||||

носные ячейки пирамиды с пещерой, а под затылочной чешуей — сосцевидный отросток с его воздухоносными клетками.

Под дугообразным возвышением отчетливо определяется ядро лабиринта, на фоне которого прослеживаются два полукружных канала: передний (верти кальный) и латеральный (горизонтальный). Они сливаются в области преддве рия. В этой проекции преддверное окно проекционно совпадает с преддверием. Книзу и медиальнее от преддверия направляется спиральный завиток улитки, а кверху и медиально — внутренний слуховой проход, в котором проходят преддверно-улитковый и лицевой нервы. В области верхушки (ниже внутрен него слухового прохода) расположено менее четкое, но более широкое просвет ление сонного канала.

Прямые передний и задний обзорные снимки черепа позволяют проанализи ровать состояние каменистой части на фоне глазниц в проекции, близкой к поперечной. В этой проекции длинная ось пирамид почти параллельна плен ке, но проекционно несколько укорочена. Анализ ее элементов затруднен из-за суммации с глазницей.

303

Рис. 277. Рентгенограмма (б) и схема

(а) височной кости в осевой про екции (по Майеру):

15 — передний контур пирамиды; 20 — задний контур пирамиды; 24 — внут ренний слуховой проход; 46 — верхуш ка пирамиды; 47 — сосцевидная пеще ра; 54 — суммарное изображение на ружного слухового прохода и барабан ной полости со слуховыми косточка ми; 60 — сонный канал

Рис. 278. Томограммы височных костей во фрон тальной плоскости.

Дисгенезия уха тяжелой степени (а). Правая ви сочная кость гипоплазирована. Правый наруж ный слуховой проход укорочен и сужен (1). Антрум, барабанная полость и просвет слуховой тру бы справа не определяется (наблюдение Я. А. Фастовского)

Гипогенезия левого уха средней степени (б). От сутствует просвет левого наружного слухового прохода (1), барабанная полость уменьшена (2), костный отдел слуховой трубы сужен (3). Левое преддверье расширено (4)

У детей заднюю обзорную рентгено грамму применяют для изучения сосцевид ной пещеры.

Ребенок лежит на спине, подбородок приве ден к груди. Центральный пучок рентгеновских лучей направляется на переносицу под углом 150° краниально. На фоне глазниц изображают ся обе пирамиды. Вверху и снаружи располага ется сосцевидная пещера, а медиальнее — верх ний и горизонтальный полукружные каналы, улитка и внутренний слуховой проход.

Продольный снимок височной кости по Майеру применяют для изучения полостей среднего уха.

Бол ьного укладывают на спину. Наружный край кассеты приподнят под углом в 10°. Голова больного наклонена к кассете так, что ее сагиттальная плоскость образует с плос костью стола угол в 45° (соответственно с плоскостью кассеты в 35°). Центральный пучок лучей направлен каудально под углом в 45° на наружный слуховой проход исследуемой стороны. Наружное слуховое отверстие следует размещать на 2—3 см выше центра экспонируемой половины кассеты из-за проекционного смещения пирамиды книзу.

304

Пирамида проекционно удлинена (рис. 277). Контуры ее дугообразно вогну ты. Передний контур ограничивает боковой отдел средней, а задний — задней черепных ямок и вверху является отображением дна сигмовидной борозды. Проекционно увеличенная верхушка пирамиды располагается внизу, а основание ее — вверху, суммируясь с сосцевидным отростком. Ниже ячеек этого от ростка расположена сосцевидная пещера диаметром около 0,5 мм с нежным фестончатым контуром. Ниже его дифференцируется суммарное четко очерчен ное изображение наружнбго слухового прохода и барабанной полости со слухо выми косточками.

У верхушки пирамиды прослеживаются скобкообразные выпуклые кверху контуры сонного канала и внутреннего слухового прохода.

Сосцевидный отросток формируется внутриутробно. На первом году жизни слизистая оболочка барабанной полости врастает в сосцевидную пещеру (ant rum)1, а затем — в костно-мозговые полости губчатого вещества височной кости, превращая их в пневматические клетки. В норме к 5 годам сосцевидный отросток уже пневматизирован. Однако развитие его пневматических полостей продол жается всю жизнь. Воспалительный процесс среднего уха в раннем детском воз расте тормозит развитие пневматизации сосцевидного отростка и приводит к его склерозированию. Д. Г. Рохлин (1956) различает полностью, частично пневматизированные (спонгиозированные) и непневматизированные (склерозированные) сосцевидные отростки. В пневматизированных отростках отмечено ост рое течение воспалительных процессов по типу эмпиемы, а в склерозированных — хроническое. Клиническое значение имеет также пространственное расположение пневматических клеток.

Наиболее мелкие клетки, за исключением сосцевидной пещеры, располо жены в каменистой и чешуйчатой частях височной кости, наиболее крупные — по периферии сосцевидного отростка, за бороздой сигмовидного синуса (мар гинальные, или перисинуозные клетки).

На снимках по Шюллеру можно провести сравнительный анализ структуры и воздухоносности клеток обеих височных костей. Однако для сравнительного изучения пневматизации предпочтительно использовать одномоментный снимок в задней полуаксиальной проекции. Дополнительные сведения о строении височ ных костей получают с помощью томографии.

Заболевания уха и сосцевидного отростка

Нарушения развития уха проявляются понижением или отсутствием слуха. Рентгенологическое исследование применяется при костном заращении (атрезии) наружного слухового прохода, среднего и внутреннего уха, отсутствии или деформации слуховых косточек, аплазии лабиринта и других видах нарушения, для решения вопроса о возможности планирования восстановительной хирур гической операции. Рентгенологически устанавливают наличие просвета кост ной части наружного и внутреннего слуховых проходов, их форму и направле ние, наличие слуховых косточек, полукружных каналов барабанной полости, состояние пневматизации височной кости. Сложность рентгенодиагностики этих состояний обусловлена часто наблюдающимся нарушением анатомо-топографи- ческих соотношений отдельных элементов височной кости, нередко их дефор мацией, деконфигурацией, иногда полным отсутствием этих элементов.

При пороках развития просвет костной части наружного слухового прохода на рентгенограммах и томограммах обычно не определяется. Иногда выявляется атрезирующий блок — плотный костный массив, распространяющийся и на ба рабанную полость, просвет которой не дифференцируется (рис. 278, а). Кост ный массив атрезирующего блока может достигать области преддверия. При

305

аномалиях развития наружный слуховой проход концентрически сужен, иног да он бывает расположен атипично (например, направлен в сторону височнонижнечелюстного сустава). Барабанная полость уменьшена в размерах или во все отсутствует, овальное окно не выявляется (рис. 278, б). Нередко это сочетает ся с аномалией развития височно-нижнечелюстного сустава (черепно-челюстной дизостоз).

Размеры и конфигурация сосцевидной пещеры могут быть самыми разнооб разными (как и пневматизация сосцевидного отростка). Все же при гипогенезии височной кости обычно отмечается уменьшение или отсутствие пневматизации. Иногда сосцевидная пещера смещена, что объясняется аномальным, низким расположением дна средней черепной ямки. Овальное окно обычно не оп ределяется: преддверие может быть увеличено, деформировано, иногда разделено на две полости. Вариабельна конфигурация полукружных каналов: они чаще расширены, иногда недоразвиты, вплоть до отсутствия просвета. Деформация (или отсутствие) полукружных каналов может быть изолированной или одно временно определяться в переднем (вертикальном) и латеральном (горизонталь ном) полукружных каналах. Возможны и деформации улитки — увеличение или уменьшение ширины ее просвета, частичное или полное отсутствие витков.

Воспалительные заболевания. Отит — острое гнойное воспаление среднего уха наблюдается преимущественно в грудном возрасте, реже — в детском и у взрослых. Вызывается различными возбудителями (стрептококк, стафилококк и пневмококк), попадающими через слуховую трубу или гематогенным путем. Клинические симптомы наиболее выражены вначале заболевания: сильная боль в ухе, иррадиирующая в соответствующую половину головы, зубы, повышение температуры тела, понижение слуха; при прободении барабанной перепонки — гноетечение из уха. Аллергический острый отит с серозным или слизистым со держимым протекает без повышения температуры и четко выраженных симп томов.

При рентгенологическом исследовании в начале заболевания отмечается незначительное снижение прозрачности барабанной полости, что обусловлено гиперемией, утолщением слизистой оболочки и появлением в ней экссудата. По мере прогрессирования воспалительного процесса понижение пневматизации

может распространиться на пещеру, а с нее — на клетки сосцевидного |

отрост |

ка (небольшую группу клеток или всю пневматическую систему |

среднего |

уха; рис. 279, а). |

|

В процессе выздоровления при рассасывании экссудата и уменьшении отека слизистой оболочки пневматизация клеток сосцевидного отростка и полости среднего уха полностью восстанавливается.

Хронический гнойный средний отит чаще всего является продолжением острого гнойного отита, не поддающегося лечению в течение длительного вре мени. Есть две основные формы хронического гнойного отита — мезо- в эпитимпанит. Мезотимпанит характеризуется относительно благоприятным течением с пролиферацией и серозным пропитыванием слизистой оболочки барабанной полости, неравномерным утолщением подэпителиального слоя, в котором фор мируются многочисленные мелкие кисты. Со временем происходит склерозиро вание, в связи с чем пневматизация отростка отсутствует (рис. 279, б).

Эпитимпанит протекает в более тяжелой форме, сопровождается деструктив ным поражением костных элементов уха (преимущественно в верхнем отделе ба рабанной полости или аттике). Аттик заполняется грануляциями, а впоследст вии развиваются полипы и ложная холестеатома.

Общим клиническим симптомом для обеих форм является медленно про грессирующее понижение слуха и периодическое гноетечение. Хронический гнойный эпитимпанит проявляется также болью в височно-теменной области и ощущением давления в ухе вследствие задержки или затруднения оттока гноя.

Осложнения отита обусловлены распространением деструктивного процесса

306

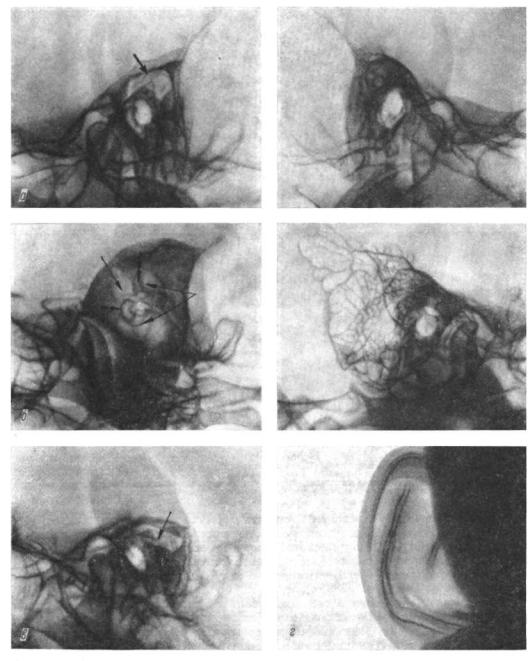

Рис. 279. Рентгенограммы височных костей в косой проекции.

Острый средний отит (а). Снижение прозрачности воздухоносных ячеек правой височной кости (указано стрелкой).

Двусторонний эпитимпанит (6). В наружном слуховом проходе справа полипы (1), слева — де фект после радикальной операции (2)

на соседние анатомические образования. При распространении деструкции с барабанной полости на пещеру эти основные полости среднего уха сливаются в общую полость с кариозно измененными стенками (рис. 279, б). Кариозный процесс может разрушить слуховые осточки, стенки пещеры, перейти на зад нюю стенку наружного слухового прохода и более отдаленные участки височ ной кости, включая капсулу лабиринта; приводит к развитию лабиринтита, фистулы полукружных каналов и других осложнений (М. С. Берберян, 1969). При обширной деструкции возникают секвестры. Как при остром, так и при хроническом отите гнойный процесс, распространяясь из среднего уха на обо лочки мозга и мозг, может вызывать внутричерепные осложнения (отогенный менингит, абсцесс мозга и мозжечка). Возможно развитие субдурального абс цесса, а при поражении венозных синусов — септикопиемических процессов, перисинусного абсцесса.

В рентгенологической картине при хроническом мезотимпаните основным доминирующим симптомом является остеосклероз. Этот признак более выражен при длительном течении процесса. При эпитимпаните для определения степени распространения деструкции и наличия секвестров выполняют рентгенограммы височной кости в косой (по Шюллеру) и продольной (по Майеру) проекциях,

307

а также томограммы, произведенные через пирамиду во фронтальной плоскости. Рентгенологическое исследование имеет большое значение в выявлении ложной холестеатомы.

Наиболее частыми осложнениями при отитах являются отоантрит и масто идит, что связано с переходом воспалительного процесса на воздухоносные ячей ки и костную ткань сосцевидного отростка.

У новорожденных и грудных детей сосцевидный отросток неразвит. На его месте имеется лишь возвышение, внутри которого находится сосцевидная пе щера. Вследствие этого гной из среднего уха проникает только в нее, и по ее состоянию можно судить о наличии воспалительного процесса. Диагностическое значение рентгенологического исследования при отоантрите у детей грудного возраста особенно велико, так как клиническая симптоматика слабо выражена, а отоскопическая картина нехарактерна (В. Т. Пальчун, Н. А. Преображенский, 1978). Кроме того, нередко наблюдается латентное течение этого заболевания (В. В. Дячук, Б. С. Токарь, 1977).

Рентгенологическая диагностика отоантрита у детей грудного возраста слож на, так как размеры сосцевидной пещеры не являются постоянными и опреде ленными. Контуры ее и в нормальных условиях могут быть нечеткими. Поэтому для выявления ранних рентгенологических признаков необходим сравнитель ный анализ снимков обеих сторон. Оптимальным является снимок в задней проекции с выведением пирамид на глазницы. Различие пневматизации сосце видной пещеры, ее размеров и формы, а также односторонняя нечеткость кон туров позволяют установить диагноз. В некоторых случаях для рентгенологи ческой идентификации рекомендуют предварительно вводить в сосцевидную пещеру йодолипол.

Мастоидит может развиться как осложнение отита и возникнуть первично. При нормальной или повышенной пневматизации воздухоносных ячеек он про текает по типу эмпиемы, а при отсутствии пневматизации сосцевидного отростка отличается первично хроническим течением.

Мастоидит проявляется общими и местными симптомами. К общим симп томам относятся недомогание, повышение температуры тела, лейкоцитоз, повы шенная СОЭ, к местным — боль в ухе и сосцевидном отростке, головная боль, шум, понижение слуха. При остром мастоидите серозный или серозно-гнойный экссудат замещает воздух в пневматической системе и происходит утолщение слизистой оболочки, что рентгенологически проявляется снижением прозрач ности сосцевидных и барабанных ячеек. При хроническом течении патологи ческого процесса экссудат замещается грануляционной тканью, которая запол няет воздухоносные ячейки. Рентгенологически это проявляется нарастающим затенением сосцевидного отростка. Уменьшение пневматизации начинается с воздухоносных ячеек основания сосцевидного отростка, затем распространяется на все его пневматические элементы и на клетки пирамиды, вызывая гомогенное интенсивное затенение. Характерным рентгенологическим признаком мастои дита), являются также деминерализация и резорбция кости. Межъячеечные перегородки истончаются, становятся более прозрачными, теряют четкость, прерываются и даже вовсе не прослеживаются (рис. 280, а). Эти изменения мож но наблюдать одновременно на всем протяжении воздухоносной системы височ ной кости, в одной или нескольких группах воздухоносных ячеек. Воспалитель ный процесс, развиваясь в области сосцевидной пещеры, обусловливает нечет кость и неровность ее контуров, а затем и периантральных воздухоносных чеек. В дальнейшем в результате разрушения стенок сосцевидной пещеры происходит увеличение и деконфигурация ее полости. Наряду с уменьшением прозрачности и потерей структурности пневматической системы развивается остеопороз пи рамиды. Эти рентгенологические признаки обратимы. По мере выздоровления восстанавливается структура различных групп воздухоносных клеток височной кости.

308

Рис. 280. Рентгенограммы височных костей в косой проекции.

Острый правосторонний мастоидит (о). Незначительный остеопороз сосцевидного отростка правой височной кости.

Хронический левосторонний мастоидит (б). Разрушение межъячеечных перегородок и слияние яче ек сосцевидного отростка правой височной кости в полости (указано стрелками)

Рентгенологические симптомы мастоидита обычно появляются позднее, чем клинические. Рентгенологические же проявления, отражающие морфологиче ские изменения, определяются некоторое время и после клинического выздоров ления. При прогрессирующем развитии патологического процесса ячейки раз рушаются и сливаются в полости (иногда в одну гигантскую) с нечеткими и не ровными контурами (рис. 280, б).

Деструктивные полости в склерозированном сосцевидном отростке трудно отличить от деформированных воздухоносных ячеек после мастоидита. Хотя бы частичное обнаружение межъячеечных перегородок свидетельствует об исходе мастоидита. Очаги деструкции при мастоидите приходится дифференцировать с ложной холестеатомой и послеоперационным дефектом кости. Для холестеатомы характерны более четкие, склерозированные контуры. Послеоперационный дефект возможно распознать на основании анамнестических данных и резуль татов визуального осмотра. Для зоны хирургического вмешательства характер ны четкие очертания костного дефекта без зоны склероза. После перенесенного мастоидита пневматические ячейки уменьшены, деформированы, с утолщенными межъячеечными перегородками и последующим развитием остеосклероза. Склеро тический процесс обычно распространяется от сосцевидной пещеры и периантральной области на весь сосцевидный отросток. Иногда склеротические изменения

309

Рис. 281. |

Рентгенограммы височных костей в косой проекции (а, 6, в), |

ушной раковины (г) — |

|||

в |

прямой проекции. |

|

|

|

|

Хронический двусторонний отит. Ложная холестеатома правой височной кости (а). Справа — холе- |

|||||

стеатомная полость (стрелка), слева — воздухоносные |

ячейки |

не дифференцируются. |

полость |

||

Ложная холестеатома правой височной кости (б). Справа — обширная |

холестеатомная |

||||

(указана стрелками), на фоне которой виден завиток |

улитки |

и полукружные каналы |

(указаны |

||

двойными стрелками). Ложная холестеатома (в) правой височной кости (указана стрелкой). Частич ное окостенение (г) правой ушной раковины.

310

особенно выражены, и воздухоносные ячейки не дифференцируются. Эти изменения необратимы даже в отдаленный период после воспалительного про цесса. Таким образом, равномерно склерозированный сосцевидный отросток свидетельствует о перенесенном (нередко в раннем детстве) мастоидите, нару шившем формирование воздухоносных ячеек.

Ложная холестеатома — частое осложнение хронического гнойного эпитимпанита. Развивается в результате врастания эпидермиса кожи наружного слухового прохода в среднее ухо через перфоративное отверстие в барабанной перепонке. Холестеатома содержит массы эпидермиса и кристаллы холестери на, окруженные оболочкой. Клинические проявления такие же, как и при эпитимпаните, но иногда ложная холестеатома протекает без выраженных клини ческих проявлений. При обследовании, вызванном очередным обострением про цесса и нагноением, иногда оказывается, что твердая мозговая оболочка непо средственно граничит с очагом воспаления, то есть развивается ограниченный пахименингит.

Рентгенологическое исследование височной кости у больных с подозрением на ложную холестеатому нужно проводить, как минимум, в двух специальных прицельных проекциях (по Шюллеру и Майеру). Наибольшую разрешающую возможность в диагностике холестеатом дает томография пирамид во фронталь ной плоскости с шагом 1—2 мм.

В рентгеновском изображении ложная холестеатома височной кости прояв ляется увеличением полости антральной клетки за счет прилежащих воздухо носных клеток (рис. 281, а). Если пещера достигает высоты в 12—15 мм и шири ны в 7—11 мм, следует предполагать холестеатому, так как размеры ее в норме не превышают соответственно 11 X 6 мм. В проекции по Шюллеру на фоне уве личенной в размерах и с повышенной прозрачностью пещеры иногда видны по лукружные каналы, которые в норме в этой проекции не определяются (рис. 281, б). Контуры полости при ложной холестеатоме четкие, бухтообразные, с характерным склеротическим ободком. На томограммах во фронтальной плос кости можно иногда определить более отчетливо, чем на обычных рентгенограм мах, наличие деструкции слуховых косточек, разрушение костных стенок пеще ры. В отличие от подострого остеонекротического процесса, холестеатома имеет четкий, уплотненный контур. Размеры холестеатомной полости могут быть раз личными. Иногда она захватывает весь сосцевидный отросток. Форма полости при ложной холестеатоме чаще правильная (округлая, овальная или тре угольная).

Рентгенологические признаки ложной холестеатомы нужно учитывать толь ко при наличии клинических проявлений, так как холестеатома не может быть распознана рентгенологически до тех пор, пока нет деструкции костных стенок пещеры. Мощные остеосклеротические изменения, обусловленные предшест вующим хроническим гнойным отитом среднего уха, могут затруднить распоз навание холестеатомной полости и костный дефект на фоне повышенной пневматизации кости может быть ошибочно расценен как крупная воздушная клетка или следствие перенесенного оперативного вмешательства.

Мастоидит может осложниться различными заболеваниями. У верхнего края пирамиды, чаще над крышей барабанной полости, могут возникать абсцес сы. При развитии воспалительного процесса вблизи от сигмовидного синуса возможны синусотромбоз и тромбофлебит. На рентгенограмме верхний контур пирамиды или передней стенки борозды сигмовидного синуса становится нечет ким, что отражает развитие перисинусного абсцесса (рис. 282). После перене сенного абсцесса контур борозды нечеткий. Осложнение остеомиелитом пира миды (петрозит) или ее верхушки (апецит) проявляется очагами деструкции с нечеткими контурами соответствующих анатомических образований.

Из-за прогрессирующей деструкции при мастоидите и возникающих ослож нений больные нуждаются в оперативном вмешательстве. После радикальной

311