4 курс / Лучевая диагностика / Рентгенодиагностика_заболеваний_и_повреждений_черепа_Коваль_Г_Ю_

.pdf

Катарально-отечная |

форма продук |

|||||||||||||

тивного |

воспаления |

характеризуется |

||||||||||||

выраженным утолщением слизистой обо |

||||||||||||||

лочки |

за счет ее |

отека |

и |

|

набухания. |

|||||||||

Рентгенологически |

|

на фоне понижения |

||||||||||||

прозрачности |

пазухи определяется при |

|||||||||||||

стеночное затенение с неровным чет |

||||||||||||||

ким |

|

контуром |

|

шириной |

3—4 |

|

мм |

|||||||

(рис. |

269, а). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Гиперпластическая |

форма |

продук |

||||||||||||

тивного |

синуита |

|

обусловлена |

гипер |

||||||||||

плазией |

слизистой |

|

оболочки |

с частич |

||||||||||

ными фиброзными изменениями. |

|

|

||||||||||||

Рентгенологически у всех |

стенок |

па |

||||||||||||

зухи |

определяется |

равномерное присте |

||||||||||||

ночное затенение |

с |

четкими |

ровными |

|||||||||||

контурами |

шириной |

3—5 мм |

(рис. |

|||||||||||

269, |

б). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Эта |

форма |

по |

рентгенологическому |

|||||||||||

проявлению |

|

напоминает |

острый |

ка |

||||||||||

таральный синуит с набуханием слизи |

||||||||||||||

стой оболочки. Отличается от него кли |

||||||||||||||

нически |

длительностью |

течения |

|

(до |

||||||||||

нескольких месяцев), а рентгенологичес |

||||||||||||||

ки — большей |

шириной |

и |

интенсив |

|||||||||||

ностью пристеночного затенения. |

|

|

||||||||||||

Для фиброзной |

|

формы |

|

характерно |

||||||||||

фиброзное перерождение слизистой обо |

||||||||||||||

лочки |

пазухи. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Рентгенологически |

отмечается |

|

ин |

|||||||||||

тенсивное неоднородное затенение |

па |

|||||||||||||

зухи с |

|

линейными |

тенями |

фиброзных |

||||||||||

тяжей (рис. 269, в). |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Полипозный |

продуктивный |

синуит |

||||||||||||

(обычно |

двусторонний) |

развивается в |

||||||||||||

результате гиперплазии |

слизистой обо |

|||||||||||||

лочки и серозного |

пропитывания, кото |

|||||||||||||

рые |

приводят |

к |

диффузной |

гипертро |

||||||||||

фии и образованию множественных аде- |

||||||||||||||

номатозных |

или |

|

грануляционных |

|

по |

|||||||||

липов. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Полипы |

рентгенологически |

распо |

||||||||||||

знаются по наличию интенсивного поли |

||||||||||||||

цикличного |

затенения |

нижних |

отделов |

|||||||||||

околоносовых |

пазух, |

чаще |

верхнече |

|||||||||||

люстных (рис. |

270, а). При множествен |

|||||||||||||

ных |

полипах |

|

наблюдается |

интенсивное, |

||||||||||

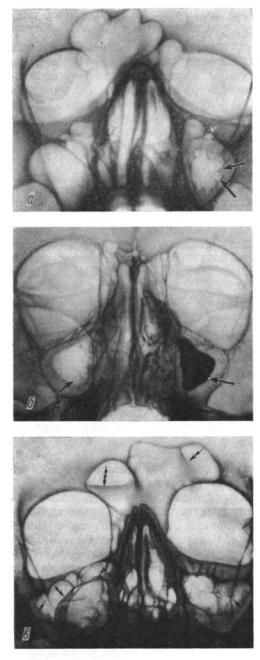

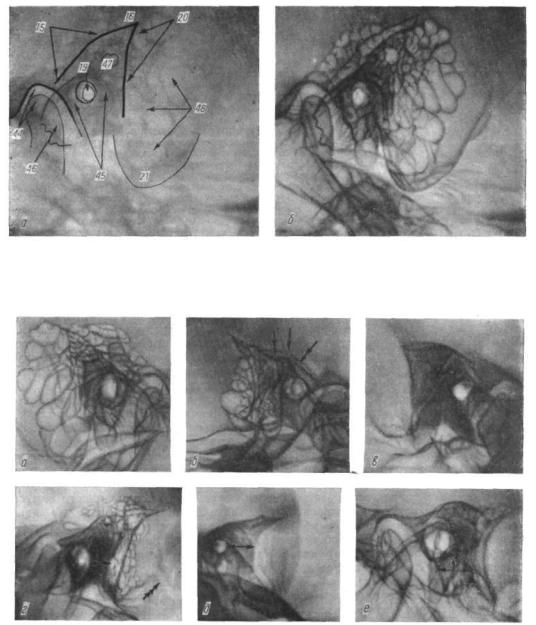

Рис. 269. Рентгенограммы черепа в носо-подбородочной проекции. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Хронический продуктивный катарально-отечный левосторонний гайморит |

(а). |

Фаза |

ремиссии. |

|||||||||||

В левой верхнечелюстной пазухе отмечается неравномерное утолщение слизистой |

оболочки |

|

(обо |

|||||||||||

значено стрелками). Хронический продуктивный гиперпластический |

двусторонний |

гайморит |

(б). |

|||||||||||

Фаза ремиссии. Равномерное утолщение слизистой |

оболочки |

обеих |

пазух |

(указано |

стрелками). |

|||||||||

В левой верхнечелюстной пазухе контрастное вещество. |

Хронический продуктивный |

фиброзный |

||||||||||||

пансинуит (в). Фаза обострения. В лобных, решетчатых и верхнечелюстных пазухах наблюдаются |

||||||||||||||

неравномерное пристеночное утолщение слизистой оболочки (одинарная стрелка), |

фиброзные тя |

|||||||||||||

жи (двойные стрелки), горизонтальный уровень жидкости в правой лобной пазухе |

(тройные |

стрел |

||||||||||||

ки) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

292 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

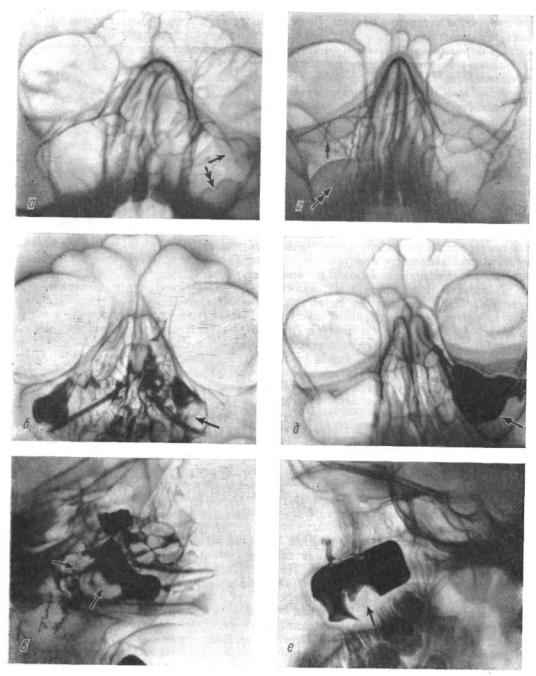

Рис. 270. Рентгенограммы черепа (а, г) и контрастные гайморограммы в носо-подбородочной (б, д) и в боковой (в,е) проекциях.

Хронический продуктивный полипозный гайморит. Фаза ремиссии. В левой верхнечелюстной па зухе (а) наблюдаются неравномерное утолщение слизистой оболочки (обозначено стрелкой), мно жественные полипы (двойная стрелка). В обеих гайморовых пазухах (б в) видны множественные мелкие дефекты наполнения за счет полипов (указаны стрелками).

Хронический продуктивный кистозный гайморит. Фза ремиссии. В правой верхнечелюстной пазухе (г) определяется киста нижней стенки (двойная стрелка), неравномерное утолщение слизистой оболочки (стрелка). В левой верхнечелюстной пазухе (д,е) виден одиночный дефект наполнения за счет кисты (стрелка).

293

неоднородное затенение пазухи. Без контрастного исследования полипы распоз нать нелегко. На контрастных гайморограммах определяются множественные мелкие округлые дефекты наполнения, обусловленные полипами (рис. 270, б, в). В отличие от полипов полипоподобные изменения слизистой оболочки при хро ническом синуите характеризуются пристеночным затенением пазухи с мел кими (до 2—3 мм) округлыми полутенями.

Кистозный продуктивный синуит встречается реже полипозного и, как пра вило, поражает одну пазуху. Киста обычно бывает одиночной (М. И. Кадымова, 1972). Чаще наблюдаются псевдокисты (телеангиоэктатические), реже — истин ные (ретенционные). Псевдокиста возникает в результате образования выпота в лимфатических щелях, а истинная — при сдавлении протоков слизистых же лез. Рентгенологические изменения при кистах характеризуются сочетанием признаков одной из форм хронического синуита и полуокруглого одиночного объемного образования средней интенсивности с четкими контурами (рис. 270, г). Так как кисты обычно локализуются на нижне-наружной или нижне-внутренней стенках верхнечелюстной пазухи, то в начале своего развития из-за малой контрастности и величины их нередко не замечают. При увеличении размеров киста может заполнять просвет пазухи и диагностируется по однородному зате нению, увеличению размеров и истончению стенок пазухи.

В отличие от полипов киста, являясь обычно одиночным образованием, на контрастных гайморограммах выглядит как одиночный дефект наполнения пазухи с четким закругленным контуром, локализующийся на нижней (и очень редко на передней) стенке пазухи (рис. 270, д, е). При проколе псевдокисты получают светлую янтарную жидкость, а при истинных кистах — светлое, но вязкое содержимое. Томографическое исследование позволяет дифференци ровать кисты и полипы. На томограммах киста выявляется в виде одиночной

тени с четким закругленным |

контуром, прилежащей к нижней стенке пазухи, |

|

а полипы — множественных |

мелких округлых |

образований с четкими |

контурами. |

|

|

При исследовании в динамике через несколько месяцев отмечается увеличе ние размеров кисты, полипы же своих размеров за этот срок не изменяют.

Альтеративная форма синуита встречается значительно реже продуктивной. Это атрофический, холестеатомный и казеозно-некротический синуиты. Альтеративный атрофический синуит встречается нечасто, является конститу циональным заболеванием. Развивается при нарушении нейротрофики, авитами нозе, озене, склероме. Слизистая оболочка и слизистые железы OKOJIOHOCOI ых пазух атрофированы.

Рентгенологически определяется гомогенное, обычно слабо выраженное

затенение пазухи, иногда сохраняется нормальной прозрачность пазухи |

в |

свя |

|||||||

зи с атрофией слизистой оболочки. Для выявления атрофии слизистой |

оболоч |

||||||||

ки рекомендуется рентгеноконтрастное исследование, при котором |

выявляется |

||||||||

истончение ее на одной, двух или всех стенках. |

|

|

|

|

|||||

Альтеративный |

холестеатомный |

синуит |

(псевдохолестеатома) |

встречается |

|||||

преимущественно |

в |

верхнечелюстной пазухе. |

Обусловлен |

предшествующим |

|||||

хроническим гнойным синуитом, метаплазией |

|

эпителия слизистой |

оболочки, |

||||||

образованием клеток |

эпидермального |

типа и |

десквамации |

их поверхностных |

|||||

слоев. Псевдохолестеатома верхнечелюстных |

пазух иногда |

развивается |

из |

||||||

околокорневой кисты, плоский эпителий которой проникает в пазуху. Больные жалуются на зловонные выделения из носа и головную боль, наблюдаются припухлость щеки, выделения ихорозного гноя из среднего носового хода.

Рентгенологически выявляется интенсивное затенение пазухи. На томограм мах обнаруживается деструкция костных стенок пазухи (как при злокачествен ных опухолях). Диагноз устанавливают гистологически после операции.

Казеозно-некротическая форма альтеративного воспаления встречается крайне редко (обычно в верхнечелюстной пазухе). Казеоз и некроз слизистой

294

|

|

|

|

|

|

|

|

оболочки распространяются |

и на |

кост |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ные стенки пазухи. Клинически и |

рент |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

генологически |

не |

отличима |

от |

холе- |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

стеатомной формы. Диагноз |

|

устанавли |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

вают |

гистологически |

|

на |

|

основании |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

наличия |

некроза и казеоза, а также по |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

восстановлению стенок пазухи и ее про |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

зрачности под влиянием консервативной |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

терапии. |

При |

холестеатомной |

|

форме |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

злокачественных |

опухолях |

консерва |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

тивное |

лечение обычно бывает |

неэффек |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

тивным. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Смешанная форма |

хронического си- |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

нуита — сочетание |

различных |

|

форм |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

продуктивного |

и |

альтеративного |

вос |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

паления. Рентгенологически |

определя |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ется интенсивное |

неоднородное |

затене |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ние пазухи. |

На |

|

контрастной гайморо- |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

грамме видны участки атрофии, гипер |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

плазии и |

фиброза |

слизистой |

оболочки |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

пазухи. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Все хронические |

формы синуита мо |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

гут обостряться, |

|

сопровождаясь экссу |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

дацией. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При обострении |

хронического сину |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ита |

из-за |

измененной |

слизистой |

обо |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

лочки уровень жидкости не доходит до |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

костных стенок. |

|

Частые |

рецидивы си |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

нуита |

могут привести |

в дальнейшем к |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

облитерации |

пазух. |

|

При |

концентри |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ческом типе облитерации просвет пазу |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

хи равномерно сужен, |

в центре — оста |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

точная |

полость. |

При |

эксцентрической |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

облитерации |

пазухи |

остаточная |

по |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

лость располагается |

у ее |

медиальной |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

стенки. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мукоцеле — кистовидное растяжение |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

околоносовых пазух. |

|

Обычно поража |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ются лобная и решетчатая пазухи, ре |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

же — верхнечелюстная. При |

мукоцеле |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

в пазухе скапливается слизистый секрет, |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

при пиоцеле — гной. |

Этиология |

кисте |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

видного расширения пазух не |

установ |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

лена. Предполагают, что причиной это |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

го |

заболевания |

|

являются |

нарушение |

||||||||||

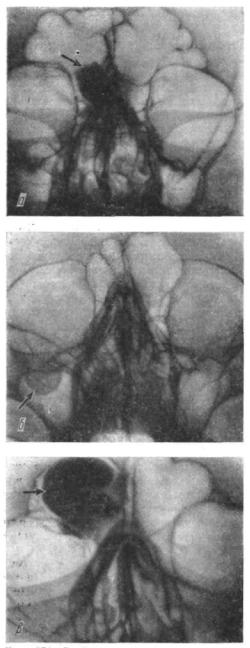

Рис. 271. Рентгенограммы черепа |

в носо- |

оттока |

и застой |

секрета |

в |

|

результате |

|||||||||||||||

закупорки выводного |

протока |

пазухи, |

||||||||||||||||||||

подбородочной |

проекции. |

|

|

|||||||||||||||||||

Компактная |

остеома |

правой решетчатой |

вызванной травматическими |

и воспали |

||||||||||||||||||

пазухи (а), губчатая остеома правой верх |

тельными изменениями носа и глазницы. |

|||||||||||||||||||||

нечелюстной |

пазухи |

(б) |

и |

остеохондро- |

Мукоцеле развивается в течение несколь |

|||||||||||||||||

ма правой лобной |

пазухи |

|

(в) |

указаны |

||||||||||||||||||

стрелками |

|

|

|

|

|

|

|

ких лет, протекает сначала бессим |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

птомно. Через несколько |

лет |

определяется смещение глазного яблока вперед |

||||||||||||||||||||

и латерально (при мукоцеле решетчатой пазухи) |

или |

книзу |

и |

латерально |

||||||||||||||||||

(при мукоцеле лобной пазухи). По |

мере |

развития |

мукоцеле |

атрофируются |

||||||||||||||||||

костные стенки, |

а |

иногда |

образуется костный |

дефект. Определяется |

плотное |

|||||||||||||||||

205

или эластическое выпячивание тестообразной консистенции. Кожа над ним не изменена или имеет синеватый оттенок.

Рентгенологически при мукоцеле решетчатого лабиринта определяется выпячивание истонченной глазничной пластинки решетчатой кости кнаружи со слабо выраженным понижением прозрачности решетчатых пазух. При муко целе лобной пазухи выявляется четкая интенсивная верхняя стенка растяну той пазухи и смещенная в глазницу тонкая, едва прослеживаемая нижняя. Межпазушная перегородка смещена в противоположную сторону. Затенение пораженной пазухи незначительное или вовсе отсутствует, что объясняется ис тончением ее стенок или образованием костного дефекта. От пневмосинуса от личается наличием жидкого содержимого при пункции.

Опухоли околоносовых пазух. Околоносовые пазухи поражаются как добро качественными, так и злокачественными опухолями.

Доброкачественные опухоли имеют различное строение. Чаще наблюдаются остеома, остеохондрома и очень редко — фиброма, гемангиома. Признаки роста доброкачественных опухолей возникают поздно. Проявляются симптомами, обусловленными поражением глаз (опущение верхнего века, анизокория, эк зофтальм, диплопия, сужение поля зрения, снижение остроты зрения, слезоте чение) или околоносовых пазух (синуит, мукоцеле, пиоцеле, остеомиелит).

Остеома локализуется в лобной, решетчатой, верхнечелюстной (реже) и клиновидной (крайне редко) пазухах. Располагается на широком основании или узкой ножке. В лобной пазухе остеома чаще растет из нижней стенки или исходит из межпазушной перегородки, в верхнечелюстной — из нижней стенки.

На рентгенограмме остеома имеет вид дополнительного округлого образо

вания однородной |

компактной (рис. 271, а) или |

губчатой структуры |

(рис. |

271, б) с четкими ровными контурами. При длительном росте остеома |

может |

||

повторять контур |

пазухи, а позже — вызывать ее |

деформацию. |

|

Остеохондрома локализуется преимущественно в решетчатых и лобных пазухах.

На рентгенограмме выглядит как дополнительное образование на узкой ножке или широком основании с бугристой верхушкой. Неоднородная структура обусловлена костной и хрящевой тканью (рис. 271, в).

Остеому и остеохондрому необходимо дифференцировать с фиброзной остеодисплазией. В отличие от остеомы и остеохондромы фиброзная остеодисплазия, являясь локальным нарушением остеогенеза, развивается с рождения, не имеет четкого отграничения. Частично локализуется в пазухе, распространяясь на лобную чешую и верхнюю стенку глазницы либо на переднюю, верхнюю или нижнюю стенки верхнечелюстной пазухи. Поражение стенок пазухи приводит к сужению, а иногда к облитерации ее просвета.

Фиброма и гемангиома околоносовых пазух характеризуются очень медлен ным ростом, вызывают деформацию костных стенок пазухи и лица. Сдавливают выводные отверстия, могут привести к развитию мукоцеле. Фиброма чаще локализуется в верхнечелюстной пазухе. Фиброма и гемангиома околоносовых пазух рентгенологически проявляются атрофией и смещением стенок пазухи, увеличением ее размеров, а также затенением за счет заполнения опухолевыми массами. Диагноз устанавливается только на основании данных гистологи ческого исследования.

Злокачественные опухоли (рак, саркома) чаще поражают верхнечелюстные пазухи, реже — решетчатый лабиринт и изредка — лобные пазухи. В около носовых пазухах обычно развиваются плоскоклеточный рак, реже — цилиндроклеточный или аденокарцинома. Саркомы (фибро-, лимфо-, остеосаркома) образуются исключительно редко из надкостницы или соединительнотканных элементов слизистой оболочки пазухи.

Клинические симптомы зависят от локализации и преимущественного на правления роста опухоли. Больные жалуются на головную боль, боль в области

296

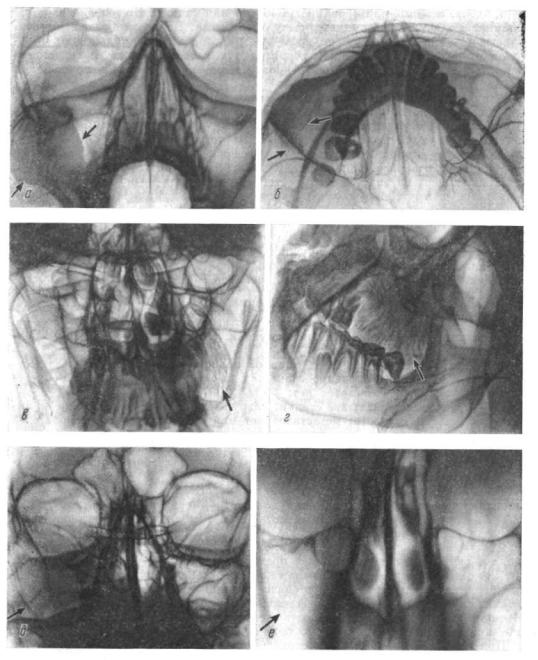

Рис. 272. Рентгенограммы черепа в носо-подбородочной (а, д), прямой (в), аксиальной (6) проекциях. Прицельная (г) рентгенограмма альвеолярного отростка и томограмма (е) околоносовых пазух во фронтальной плоскости

Остеогенная остеолитическая саркома правой верхнечелюстной кости, врастающая в пазуху (а, б). Мягкотканный компонент опухоли обозначен стрелками.

Остеогенная склерозирующая саркома левой верхнечелюстной кости, врастающая в пазуху (в, г). Спикулы обозначены стрелками.

Рак правой верхней челюсти (д, е), деструкция наружной, нижней и медиальной стенок правой гайморовой пазухи (обозначена стрелками)

297

щеки, зубов, гнойные или кровянистые выделения из носа. По течению саркома напоминает хронический синуит в фазу обострения. Деформация носа, щечной области и наличие видимой опухоли при риноскопии свидетельствуют о за пущенности процесса. Опухоли распознаются гистологически и цитологи чески при исследовании носового секрета и промывных вод из пораженной пазухи.

Рентгенологическими признаками злокачественных опухолей является на личие в пазухе дополнительного образования с неровными и нечеткими контурами, а также деструкция костных стенок пазухи. При подозрении на злока чественную опухоль необходимо производить томографию (рис. 272).

Рост сарком в верхнечелюстной кости ведет к деструкции одной из костных стенок пазухи и образованию пристеночного мягкотканного компонента. При раке, возникшем из эпителия слизистой оболочки или ее железистой ткани, выявляется деструкция нескольких костных стенок с затенением всей пазухи и выраженным мягкотканным компонентом.

При раке мягкотканный компонент опухоли предшествует деструкции кости. Деструктивные изменения, вызванные раковой опухолью, в верхней челюсти начинаются чаще с задне-наружной стенки. Это наиболее отчетливо определяется на рентгенограмме, произведенной в аксиальной подбородочной проекции. В последующем деструкция распространяется на все стенки пора женной пазухи.

Многопроекционное и томографическое исследование околоносовых пазух позволяет уточнить границы поражения костных стенок и установить степень распространенности злокачественной опухоли. На основании этих данных оп ределяют стадию заболевания:

I — опухоль ограничена одной стенкой полости носа или пазухи без дест рукции костной ткани; не распространяется на смежные анатомические образо вания, регионарных метастазов нет;

II — опухоль поражает две стенки, разрушает ее костную ткань, во не вы ходит за пределы полости; метастазов нет или есть одиночный регионарный подвижный метастаз на стороне опухоли;

III — опухоль распространяется на смежные анатомические области, раз рушая костные стенки; метастазов нет или есть множественные одноили дву сторонние регионарные метастазы;

IVa — опухоль прорастает в глазницу, носоглотку, крыловидную ямку, основание черепа, кожу лица с обширной деструкцией; метастазов нет;

IV6 — опухоль любой протяженности, но с неподвижными регионарными или отдаленными метастазами.

Дифференциальная диагностика злокачественных опухолей околоносовых пазух с фиброзной остеодисплазией представляет нередко большие трудности, так как на обзорных рентгенограммах контуры стенок пазух отчетливо не про слеживаются и пазуха затенена в связи с выполнением ее фиброзной тканью. В таких случаях показано томографическое исследование, позволяющее выявить объемное увеличение кости и целость стенок пазухи — основные диагностиче ские признаки доброкачественного течения.

При дифференциальной диагностике злокачественных опухолей между собой следует учитывать, что саркома возникает, как правило, в детском и юношеском возрасте, а рак околоносовых пазух преимущественно развивается в зрелом и пожилом возрасте. Рентгенологически при раке в отличие от саркомы мягко тканный компонент опухоли предшествует деструкции, которая в дальнейшем захватывает несколько стенок пазухи. При саркоме деструкция возникает первично в одной из стенок пазухи с последующим развитием мягкотканного компонента. Однако диагноз может быть уточнен только при гистологическом исследовании.

Глава VIII

УХО И ВИСОЧНАЯ КОСТЬ

Рентгеноанатомия

Преддверно-улитковый орган — орган слуха и статического чувства, регу лирующий равновесие тела и ориентацию в пространстве. Различают наружное, среднее и внутреннее ухо.

•Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. В наружном слуховом проходе выделяют хрящевой и костный слуховые про ходы, наружное слуховое отверстие и барабанную перепонку (рис. 273). Послед няя разграничивает наружное и среднее ухо.

Среднее и внутреннее ухо залегают в каменистой части височной кости. Ба рабанная полость, входящая в состав среднего уха, представляет собой щелевидное образование размерами 6 x 3 x 4 мм, имеющее шесть стенок и выстланное слизистой оболочкой, которая распространяется кзади на воздухоносные ячей ки сосцевидного отростка, а кпереди — на слуховую трубу. Наружная пере пончатая стенка барабанной полости образована барабанной перепонкой и до полняющей ее стенкой костного слухового прохода. Внутренняя (лабиринтная) стенка одновременно является наружной стенкой преддверия внутреннего уха. На ней расположены два отверстия, соответственно залегающие в одноименных

ямках: |

вверху — окно |

преддверия |

(овальное отверстие), |

внизу и |

сзади — |

|

окно улитки (круглое |

отверстие). |

Окно преддверия имеет |

размер 4 x 2 |

или |

||

5 x 2 мм |

(А. И. Коломийченко, 1962). Прикрыто основанием стремени, |

с кото |

||||

рым связано плотной кольцевидной связкой, а окно улитки — вторичной |

бара |

|||||

банной перепонкой. Между ямками окна преддверия и окна улитки расположен

костный |

выступ завитка |

улитки — мыс. Вверху |

расположена |

покрышечная |

стенка барабанной полости. |

Нижняя яремная стенка (дно) барабанной полости |

|||

участвует |

в формировании |

яремной ямки. Задняя |

(сосцевидная) |

стенка имеет |

отверстие — вход в сосцевидную пещеру (антрум), сообщающее барабанную по

лость |

с |

сосцевидными ячейками. На медиальной стенке |

барабанной полости |

|

у входа |

в пещеру расположены два дугообразных выступа; |

верхний |

образован |

|

боковым |

полукружным каналом, а нижний — лицевым. |

Передняя |

(сонная) |

|

стенка |

в |

нижнем отделе образована сонным каналом, над которым распола |

||

гается |

барабанное отверстие слуховой трубы, на остальном протяжении — |

|||

барабанные ячейки.

Проведя две параллельные горизонтальные плоскости через верхний и ниж ний края барабанной перепонки, можно условно разделить барабанную полость на верхний (epitympanum), средний (mesotympanum) и нижний (hypotympanum) отделы.

В барабанной полости между наружной и внутренней стенками располагают ся молоточек, наковальня и стремя. Молоточек прикрепляется своей рукоят кой к пупку барабанной перепонки. Стремя основанием прикрывает окно пред дверья. Расположенная между молоточком и стременем наковальня соеди няется с ними истинными суставами. Кинематическая цепь слуховых косточек передает колебание барабанной перепонки на эндолимфу внутреннего уха.

Внутреннее ухо состоит из перепончатого и костного вестибулярного и улиткового лабиринтов.

299

Рис. 273. Строение костной части наруж ного, среднего и внутреннего уха:

I — наружный |

слу |

||

ховой проход; |

2 — |

||

барабанная перепон |

|||

ка; |

3 — барабанная |

||

полость; |

4 — слухо |

||

вая |

труба; |

5 — |

|

овальное |

отверстие; |

||

6 — |

круглое |

отвер |

|

стие; 7 — молоточек; |

|||

8 — наковальня;9 — |

|||

стремя; |

10 — мыс; |

||

II — крыша |

бара |

||

банной |

полости; |

||

12 — яремная |

ямка; |

||

13 — сосцевидная |

|||

пещера; 14 — сосце |

|||

видные ячейки; 1В — |

|||

лицевой канал; 16 — |

|||

сонный канал; |

17 — |

||

преддверье; |

18 — |

||

улитка; |

19 — полу |

||

окружные |

каналы: |

||

20 — внутренний слуховой проход

Рентгенологически можно исследовать только костный лабиринт. Он состоит из средней (преддверие), передней (улитка) и задней, образованной тремя полу кружными каналами, частей.

Преддверие — овальной формы полость размерами 6 x 3 , 5x4,5 мм. Распо ложена между барабанной полостью и внутренним слуховым проходом. Разде лена небольшим костным выступом на две плоских ямки, одна из которых предназначена для сферического мешочка (sacculus) перепончатого лабиринта, соединяющегося с основанием улитки. Во втором, большем, углублении распо лагается эллиптический мешочек (utriculus), в который открываются каналы перепончатого лабиринта. Наружная стенка преддверия является внутренней стенкой среднего уха. В ней находятся окно преддверия и окно улитки. Внут ренняя стенка преддверия формирует дно внутреннего слухового прохода, в котором залегают лицевой и преддверно-улитковый нервы. Длина внутреннего слухового прохода — 7-—10 мм, ширина — 3—5 мм.

Костные полукружные каналы представляют собой три дугообразно изогну тых трубки, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях, и за нимают задне-нижний отдел лабиринта. Полукружные каналы открываются в преддверие пятью отверстиями. Это обусловлено слиянием двух простых но жек переднего и заднего каналов в одну общую костную. Просвет полукружных каналов неравномерный (0,5—1,0 мм) в связи с образованием ампулярных рас ширений ножек. Длина каналов колеблется от 14—16 до 20—22 мм (Р. Д. Си нельников, 1974).

Улитка начинается от наружной стенки преддверья в области мыса. Спи ральный канал улитки, изгибаясь, образует 2,5—2,75 завитка. Основание улит ки обращено медиально к наружному слуховому проходу, слепой конец канала заканчивается у верхушки пирамиды. Просвет спирального канала улитки постепенно суживается до 2 мм; длина его достигает 28—30 мм.

Рентгеноанатомический анализ пирамид и сосцевидных отростков височ ных костей может быть произведен на обзорных снимках черепа в прямой, за тылочной, аксиальной проекциях. Однако для детального изучения височной кости используются различные специальные укладки и томографию их выполня ют по клиническим показаниям после анализа обзорных рентгенограмм.

Наиболее распространены три прицельных снимка: косой — по Шюллеру, поперечный — по Стенверсу и продольный — по Майеру. Прицельные снимки производят без отсеивающей решетки раздельно для правой и левой височных костей.

300

Рис. 274. Рентгенограмма (б) в косой проекции (по |

Шюллеру) и схема |

(а) височной кости: |

15 — каменистая часть (пирамида); 16 — угол Чителли; 19 — наружное и |

внутреннее слуховые |

|

отверстия; 20 — задняя поверхность пирамиды (дно борозды сигмовидного синуса); 21 — сосцевид |

||

ный отросток; 44 — височно-нижнечелюстной сустав; |

45 — ядро костного |

лабиринта; 46 — вер |

хушка пирамиды; 47 — сосцевидная пещера; 48 — сосцевидные ячейки |

|

|

Рис. 275. Рентгенограммы височной кости в косой проекции (по Шюллеру).

Варианты пневматизации сосцевидного отростка: а — пневматизированный; б — частично пневмати- |

|||||

зированный; в — не пневматизированный |

(компактный). Одинарной стрелкой |

указано дугообраз |

|||

ное возвышение, двойными — барабанная |

крыша. |

|

г |

— предлежание |

|

Варианты положения борозды сигмовидного синуса и луковицы яремной вены: |

|||||

синуса; |

д — латеропозиция синуса; е — высокое стояние луковицы |

яремной |

вены. Стрелками |

||

указано |

расстояние между наружным слуховым отверстием и передним |

контуром |

борозды сигмо |

||

видного синуса, тройной стрелкой — канал |

сосцевидной вены-выпускника, тремя стрелками — |

||||

яремная ямка |

|

|

|

|

|

Для облегчения прицельной рентгенографии рекомендуется на съемочном столе располо жить размеченную кассету и с учетом возможного проекционного смещения исследуемого объекта направить к ней под нужным углом пучок рентгеновских лучей. Голову больного укладывают с помощью угломера со строгим соблюдением необходимых углов наклона

301