5 курс / Акушерство и гинекология / Учебник. Акушерство

.pdf

432 |

Chapter 14. Diseases of the newborns |

а

б

в

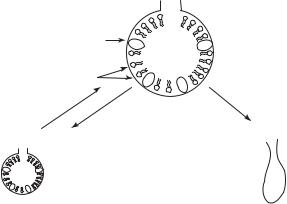

Рис. 14.5. Положение ребенка при санации верхних дыхательных путей: а — правильное; б — неправильное (сгибание); в — неправильное (чрезмерное разгибание)

выкладывают на живот матери и укрывают второй пеленкой. На голову ребенка следует надевать шапочку (поверхность головы составляет более 20% всей поверхности тела, и шапочка предупреждает значительные конвекционные потери тепла) и носочки. Наблюдают за состоянием новорожденного до 20 с, затем принимают решение о первичной реанимации. Ребенка укладывают на спину и проводят мягкую тактильную стимуляцию пяток и стоп.

При отсутствии дыхания или редком неадекватном дыхании приступают к искусственной вентиляции легких (ИВЛ). ИВЛ (artificial lung ventilation) проводят с помощью мешка, маски или интубации трахеи.

Экскурсия грудной клетки и нормализация ЧСС свидетельствуют об эффективности проводимых мероприятий. При ЧСС менее 100 в минуту продолжают проводить ИВЛ с помощью маски до нормализации ЧСС. При неэффективной вентиляции легких с помощью маски на протяжении 1 мин

434 |

Chapter 14. Diseases of the newborns |

дефицита сурфактанта с развитием первичных ателектазов, интерстициального отека легких. РДС — одно из самых частых и тяжелых заболеваний недоношенных новорожденных — выявляется примерно у 25% всех умерших, а у детей с экстремально низкой массой тела — у 80%.

14.7.1. Классификация Classification

Код по МКБ-10 (International Classification of Diseases)

–Р22.0 Синдром дыхательного расстройства у новорожденного (болезнь гиалиновых мембран).

14.7.2. Этиология и патогенез Etiology and pathogenesis

Дыхательная система недоношенного ребенка еще незрелая, как и сурфактантная система легких. Сурфактант состоит из фосфолипидов, нейтральных липидов и белков. Основные его функции — снижение поверхностного натяжения и механическая стабильность альвеол во время выдоха — обеспечивают поверхностно-активные фосфолипиды. Из них ведущее место занимает лецитин, который составляет 5% всех липидов в сурфактанте (рис. 14.6).

Гидрофобные белки |

Альвеола |

|

Дипальмитоилфос- |

в момент |

|

вдоха |

||

фатидилхолин |

|

|

Вдох |

Выдох |

|

А |

|

Б |

|

Альвеола |

Альвеола |

|

во время |

в момент выдоха |

|

выдоха |

при недостатке |

|

|

сурфактанта |

Рис. 14.6. Механизм действия сурфактанта

Сурфактант обеспечивает расправление альвеол (и в целом легких) и их заполнение воздухом (у плода они в спавшемся состоянии) и является важным компонентом иммунитета.

Недостаточный синтез и/или быстрая инактивация сурфактанта, небольшой размер альвеол, податливость грудной клетки, низкая растяжимость легких, уменьшение дыхательного объема и компенсаторное учащение дыхания лежат в основе возникновения фетальных ателектазов, что является основной причиной гиповентиляции и неадекватной оксигенации. Развиваются гиперкапния, гипоксия, ацидоз, что приводит

Глава 14. Заболевания новорожденных |

435 |

к спазму легочных артериол и шунтированию крови через фетальные коммуникации.

14.7.3. Клиническая картина Clinical features

РДС характеризуется развитием клинических симптомов дыхательной недостаточности и рентгенологическими изменениями в легких. Постепенно учащается дыхание, отмечаются раздувание крыльев носа, «дыхание трубача», появление звучного выдоха, ригидность грудины, цианоз, угнетение ЦНС. Снижаются АД, температура тела, прогрессирует мышечная гипотония, цианоз и бледность кожного покрова, ригидность грудной клетки. При необратимых изменениях в легких могут развиться и нарастать общие отеки, олигурия. Аускультативно в легких выслушиваются ослабленное дыхание и крепитирующие хрипы.

При тяжелом РДС, как правило, наблюдаются признаки сердечнососудистой недостаточности — тахикардия, реже — брадикардия, фиксированный ритм, не изменяющийся при нагрузке и свидетельствующий о глубоком нарушении регуляции сердечной деятельности со стороны ЦНС. Возможны расширение границ сердца, цианоз различной степени выраженности, увеличение печени, изменение характера тонов, нередко — сердечные шумы. Нередко возникает гиповолемия, в патогенезе которой важную роль играет гипоксическое повреждение эндотелия сосудов, способствующее выходу жидкости из сосудистого русла в ткани.

Диагноз уточняют при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки.

14.7.4. Лечение Treatment

Лечение недоношенных детей с РДС включает дополнительную оксигенацию и/или принудительную ИВЛ, эндотрахеальное введение сурфактанта.

14.7.4.1.Дополнительная оксигенация Additional oxygenation

На ранней стадии заболевания рекомендуют метод спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением (continuous positive airway pressure,

CPAP), который заметно улучшает состояние ребенка (исчезает цианоз, кожа розовеет).

Существует опасность токсического воздействия кислорода на сетчатку глаза и развития ретинопатии (которая нередко ведет к слепоте), особенно у глубоконедоношенных детей. При улучшении показателей КОС и рО2 крови скорость подачи кислорода следует уменьшить.

При самостоятельном дыхании ребенка используют кислородотерапию с помощью кислородных носовых катетеров и путем создания постоянного положительного давления в конце выдоха (positive and-expiratory pressure, PEEP)

436 |

Chapter 14. Diseases of the newborns |

(методика с вариабельным потоком). Это позволяет эффективно увеличивать функциональную остаточную емкость легких и поддерживать стабильное давление в дыхательных путях, облегчая новорожденному как вдох, так и выдох. Постоянное положительное давление в конце выдоха создают через назальные канюли в родильном блоке сразу после рождения.

14.7.4.2. Искусственная вентиляция легких Artificial ventilation of the lungs

Прогрессирование дыхательной недостаточности требует ИВЛ. В практической деятельности состояние новорожденного оценивают клинически, используя для оценки степени выраженности дыхательных нарушений шкалу Доунса (табл. 14.1), а также проводят динамическое наблюдение за лабораторными показателями, прежде всего за газовым составом артериальной крови (pO2, pCO2 и др.)

Таблица 14.1. Шкала Доунса выраженности дыхательных нарушений у новорожденных

Признаки |

|

Баллы |

|

|

0 |

1 |

2 |

Частота дыхания в минуту |

<60 |

60–80 |

>80 или апноэ |

Цианоз |

Нет |

Только при |

При дыхании |

|

|

дыхании воз- |

40% кислородом |

|

|

духом |

|

Втяжения грудной клетки |

Нет |

Умеренные |

Выраженные |

«Шумный» экспиратор- |

Нет |

Выслушивается |

Слышно на рас- |

ный выдох, «стонущее |

|

стетоскопом |

стоянии |

дыхание» |

|

|

|

Дыхание при аускульта- |

Пуэрильное |

Изменено/осла- |

Плохо прово- |

ции |

|

блено |

дится |

РДС подразделяют по тяжести в соответствии с оценкой в баллах по шкале Доунса на легкую форму заболевания (2–3 балла), среднетяжелую (4–6 баллов) и тяжелую (более 6 баллов) формы.

14.7.4.3.Сурфактантзамещающая терапия Surfactant replacement therapy

Сурфактант применяют у новорожденных с профилактической целью при высоком риске РДС или с лечебной целью при установленном диагнозе РДС как можно раньше. Все препараты сурфактанта вводят только эндотрахеально детям, находящимся на ИВЛ. У новорожденных с РДС многократное введение естественного сурфактанта улучшает показатели оксигенации

ивентиляции, уменьшает риск пневмоторакса. Повторное введение рекомендуют, если в течение 48 ч после лечения состояние ребенка ухудшается

ипоявляется потребность в повышении концентрации кислорода.

Глава 14. Заболевания новорожденных |

437 |

14.8. ПРОФИЛАКТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО.

НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ВРОЖДЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

PREVENTION OF CONGENITAL MALFORMATIONS. NEONATAL SCREENING FOR HEREDITARY

AND CONGENITAL DISEASES

Код по МКБ-10 (International Classification of Diseases)

–Q01–Q99 Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.

Врожденные пороки развития занимают ведущее место в перинатальной, неонатальной и младенческой заболеваемости, смертности и инвалидности. По данным ВОЗ, ежегодно в странах мира рождаются 4–6% детей с врожденными пороками.

Этиология пороков развития более чем в 60% случаев связана с мультифакторными причинами. У 20% детей причины остаются неустановленными, в 5–6% выявляют хромосомные аномалии.

Патогенетические особенности врожденных пороков хорошо изучены. В зависимости от действия вредных факторов в период беременности их разделяют:

•на гаметопатии (gametopathy) — мутации в половых клетках родителей, в том числе возрастные (наследственные);

•бластопатии (blastopathy) возникают в первые 15 дней после оплодотворения яйцеклетки и проявляются двойниковыми пороками, сиреномиелиями;

•эмбриопатии (embryopathy) (все виды пороков) возникают в период от 16 сут до 8 нед гестации;

•фетопатии (fetopathy) (дистопии и гипоплазия органов) формируются в период развития плода от 9 нед до завершения беременности.

Выделяют изолированные (при локализации в одном органе), системные и множественные врожденные пороки развития, малые аномалии развития, которые не изменяют жизненных функций ребенка и не ограничивают его деятельность.

В международных системах генетического мониторинга проводят регистрацию врожденных пороков развития по нозологической форме и коду согласно МКБ-10.

NB! Медицинская генетика играет основополагающую роль в формировании здоровья будущих поколений.

Профилактика (prophylaxis). Применение фолиевой кислоты в период, предшествующий зачатию, и в первые месяцы беременности снижает частоту врожденных пороков развития (преимущественно дефектов нервной трубки).

438 |

Chapter 14. Diseases of the newborns |

Пренатальная диагностика врожденных пороков развития плода заключается в троекратной УЗ-диагностике. С целью уточнения диагноза (особенно при наследственных заболеваниях) используют дополнительные методы, позволяющие определить кариотип плода, — амниоцентез, кордоцентез, биопсию хориона. Иногда проводят биохимическое исследование околоплодной жидкости или крови плода.

Вродильном доме проводят неонатальный скрининг — массовое обследование новорожденных на врожденные и наследственные заболевания.

Служба неонатального скрининга представляет собой многоуровневую структуру. В родовспомогательных учреждениях (или в детской амбулаторной службе при ранней выписке из родильного стационара) берут кровь у всех новорожденных. Кровью пропитывают участок бумажного бланка, и бланк отправляют в медико-генетические лаборатории для исследования на маркеры заболевания. В случае положительного результата одной из проб педиатрическая служба обеспечивает дополнительные исследования для подтверждения или исключения диагноза.

Вмире осуществляют скрининг 8–12 заболеваний. В России скринируют врожденный гипотиреоз, фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, галактоземию и муковисцидоз.

Заболевания, выявляемые при неонатальном скрининге, протекают тяжело и при отсутствии своевременной диагностики и адекватного лечения вызывают глубокие и необратимые изменения, нередко с летальным исходом или развитием умственной отсталости. Ранняя диагностика и коррекция выявленных нарушений на протяжении жизни позволяют избежать неблагоприятных последствий.

ВСПОМНИ!

REMEMBER!

ЗВУР — диагноз после рождения, до рождения — ЗРП: низкая масса тела и рост по сравнению с нормативными данными для гестационного возраста новорожденного.

Функциональные нарушения ЖКТ проявляются рвотой и срыгиваниями, обусловлены замедленной эвакуацией пищи из желудка, нарушением перистальтики желудка и кишечника вследствие недостаточной зрелости моторной регуляции.

Прикладывание к груди в первые 20–30 мин после рождения — важнейший момент в физиологическом формировании микроэкологической системы ребенка: локального и системного иммунитета и микробиоценоза ЖКТ.

Прибавка массы тела новорожденного и ребенка первого года жизни — критерий хорошего состояния здоровья.

Условия, в которые попадает инфицированный ребенок после рождения, предупреждают развитие болезни в результате инфицирования и в целом определяют состояние его здоровья на всю жизнь.

Глава 14. Заболевания новорожденных |

439 |

|

|

Родовая травма — механическое воздействие родовых сил на плод, нарушение целостности тканей и органов ребенка во время родов.

Асфиксия новорожденных — отсутствие самостоятельного дыхания или дыхательная недостаточность новорожденного, препятствует адекватному газообмену в организме.

Алгоритм реанимации (АВС-реанимация):

А — airway — освобождение дыхательных путей;

B — breath — дыхание, обеспечение вентиляции;

C — cаrdiaс circulation — восстановление или поддержание сердечной деятельности и гемодинамики.

РДС новорожденных возникает при первичных ателектазах, интерстициальном отеке легких на фоне дефицита сурфактанта. РДС — одно из самых частых и тяжелых заболеваний раннего неонатального периода у недоношенных детей.

Неонатальный скрининг предполагает массовое обследование новорожденных на врожденные и наследственные заболевания (фенилкетонурия, галактоземия, муковисцидоз, адреногенитальный синдром и др.).

Контрольные вопросы Control questions

1.Что такое ЗВУР новорожденных?

2.Чем обусловлено срыгивание?

3.Какой уровень билирубина у ребенка требует терапии?

4.Что такое внутриутробное инфицирование?

5.Какова классификация родовых травм?

6.Каковы критерии недоношенности?

7.Что такое незрелость новорожденного?

ПРОВЕРЬ СЕБЯ! CHECK YOURSELF!

Уровень 1. Тест Level 1. Test

Выберите один или несколько правильных ответов. Choose one or more correct answers.

1.ЗРП — это:

а) малый рост при большой массе тела; б) масса тела и рост менее гестационной нормы; в) то же самое, что и недоношенность; г) бывает только у недоношенных.

2.Причины периферических родовых травм:

а) неправильное поведение роженицы;

440 |

Chapter 14. Diseases of the newborns |

б) незрелость плода; в) вертикальные роды;

г) неправильная акушерская тактика.

3.Срыгивание — это всегда симптом:

а) инфекционного заболевания новорожденного; б) неправильного вскармливания ребенка; в) характерный для недоношенных; г) может быть у любого новорожденного.

4.Какова патологическая потеря массы тела:

а) больше 3% массы тела при рождении; б) больше 5% массы тела при рождении; в) больше 8% массы тела при рождении; г) больше 10% массы тела при рождении.

5.Шкалу Доунса используют для определения:

а) мышечного тонуса и рефлексов; б) незрелости; в) дыхательных расстройств;

г) нарушений сердечного ритма.

6.Неонатальный скрининг — это выявление:

а) врожденного сифилиса; б) врожденных пороков нервной системы;

в) гипотиреоза и фенилкетонурии; г) группы крови и резус-фактора.

Уровень 2. Ситуационные задачи Level 2. Clinical situations

1. Доношенный новорожденный имеет массу тела 2600 г и рост 50 см. Диагноз?

2. Доношенный новорожденный родился с массой 3600 г и ростом 52 см. На 4-е сутки жизни масса новорожденного — 3200 г. Диагноз?

ЗАМЕТКИ NOTES

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Глава 15 Chapter 15

ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО НEMOLYTIC DISEASE OF FETUS AND NEWBORN

Несовместимость матери и плода по многим антигенам — неизменный атрибут беременности, поскольку плод для материнского организма становится аллотрансплантатом, наследовав 50% своих генов от отца. Природа предусмотрела большое число механизмов, препятствующих реализации этой несовместимости. Тем не менее в клинической практике нередко встречаются ситуации, когда эти защитные механизмы не срабатывают (ранний токсикоз, антифосфолипидный синдром, гемолитическая болезнь плода — ГБП и др.).

15.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ DEFINITION

Алло- или изоиммунизацией называют выработку иммунной системой антител в ответ на попадание в организм чужеродных белков-антигенов от другой (от лат. allos — противоположный, отличный, чужой) особи того же (от лат. isos — подобный, аналогичный) биологического вида. Наиболее часто это происходит в организме реципиента в ответ на попадание в его кровяное русло эритроцитов другого человека, несущих на своей поверхности антигены, отсутствующие у реципиента. Это возможно:

•при переливании цельной крови или эритромассы;

•использовании одного шприца двумя наркоманами;

•беременности. Особенно часто попадание эритроцитов плода в материнскую кровь происходит в третьем периоде родов, когда при повреждении плацентарного барьера (отделении плаценты) некоторое количество эритроцитов плода попадает через зияющие сосуды плацентарного ложа (placental bed) в кровоток матери, т.е. имеет место плодово-материнская трансфузия (feto-maternal transfusion). Доказано, что частота и объем кровотечения увеличивается с ростом срока беременности. Частота плодово-материнской трансфузии составляет 7, 16 и 29% в I, II и III триместрах соответственно.