3 курс / Патологическая анатомия / Струков_Серов_Патологическая_анатомия

.pdf510 |

Частная патологическая анатомия |

Печень при хроническом гепатите, как правило, увеличенная и плотная. Капсула ее очагово или диффузно утолщена, белесовата. Ткань печени на разрезе имеет пестрый вид.

Этиология и патогенез. Первичный гепатит часто связан с действием гепатотропного вируса (вирусный гепатит), алкоголя (алкогольный гепатит) или лекарственных средств (медикаментозный, или лекарственный, гепатит). Причины холестатического гепатита — факторы, которые ведут к внеклеточному холестазу и подпеченочной желтухе; определенное значение имеют и лекарственные препараты (метилтестостерон, производные фенотиозина). Из первичных гепатитов наибольшее значение имеют вирусный и алкогольный.

Этиология вторичного гепатита (неспецифического реактивного гепатита) разнообразна:

–инфекция (желтая лихорадка, цитомегалия, брюшной тиф, дизентерия, малярия, туберкулез, сепсис);

–интоксикация (тиреотоксикоз, гепатотоксические яды);

–заболевания желудочно-кишечного тракта:

–системные заболевания соединительной ткани.

Исход гепатита зависит от характера и течения, от распространенности процесса, степени поражения печени и ее репаративных возможностей. В легких случаях возможно полное восстановление структуры печеночной ткани. При остром массивном повреждении печени, как и при хроническом гепатите, возможно развитие цирроза.

Вирусный гепатит

Вирусный гепатит — вирусное заболевание с преимущественным поражением печени и пищеварительной системы. Болезнь названа именем С.П. Боткина (болезнь Боткина), который в 1888 г. впервые изложил научно обоснованную концепцию этиологии и патогенеза гепатита — инфекционной желтухи.

Этиология и эпидемиология. Возбудители гепатита: вирусы А (HAV), В (HBV), С (НСV), дельта (HDV), Е, F, G, вирус посттрансфузионного гепатита (TTV).

HAV — РНК-содержащий вирус гепатита А, вызывает вирусный гепатит А — болезнь Боткина. Путь передачи инфекции — фекально-ораль- ный от больного человека или вирусоносителя — инфекционный гепатит. Инкубационный период составляет 15–45 сут. Для этого гепатита характерны эпидемические вспышки — эпидемический гепатит. Течение гепатита А, как правило, острое, он не ведет к циррозу печени.

HBV вызывает вирусный гепатит В, для которого характерен чрескожный механизм передачи: переливание крови, инъекции, татуировка (сывороточный гепатит). Источником инфекции служит больной человек или вирусоноситель. Инкубационный период продолжается 25–180 сут — гепатит с длительным инкубационным периодом.

Вирусный гепатит В, острый и хронический, широко распространен во всех странах мира, причем отмечена тенденция к увеличению его частоты.

Глава 15. Болезни печени, желчного пузыря и поджелудочной железы |

511 |

Он часто сопровождает СПИД. Острая форма НВV-инфекции возникает у 10% инфицированных больных и заканчивается выздоровлением даже при молниеносном течении инфекции. Наибольшую опасность представляет интегративная вирогения (включение вирусного генома в состав клеточных хромосом), которая и обусловливает хронический гепатит, а затем цирроз печени и печеночно-клеточную карциному.

Вирусный гепатит С вызывает HCV — мелкий РНК-содержащий оболочечный вирус, обладающий гипермутабельностью в связи с частыми ошибками в репликации РНК. Гипермутабельность обеспечивает способность НСV уклоняться от иммунной системы хозяина. НСV-инфицированные гепатоциты становятся мишенями для CD8-

иСD4-лимфоцитов. Однако это характерно только для больных, у которых возникает острый гепатит С, завершающийся элиминацией возбудителя и выздоровлением. НСV прямым цитопатическим эффектом не обладает, а ускользающие мутанты не вызывают клеточную или иммунокомплексную цитотоксичность. Этим обусловлены крайне скудно выраженный иммунный цитолиз гепатоцитов, отсутствие гиперферментемии и ярких клинических проявлений (например, желтухи). НСV называют «ласковым убийцей». Латентная хроническая инфекция, ассоциированная с повышенным риском гепатоцеллюлярной карциномы

ицирроза печени, формируется у 50% инфицированных людей. Острая НСV-инфекция часто остается незамеченной.

Особенность морфологической картины при НСV-инфекции — жировая дистрофия гепатоцитов при острой и хронической форме заболевания. Механизм ее развития не вполне ясен.

HDV — дефектный РНК-вирус, для его репликации необходима «вспомогательная функция» HBV или других гепатовирусов. Он вызывает вирусный дельта-гепатит, который может возникать одновременно с вирусным гепатитом В или быть проявлением суперинфекции у носителей HBV. Протекая остро или хронически, дельта-гепатит усугубляет течение вирусного гепатита В.

Наибольшее эпидемиологическое и клиническое значение имеет вирусный гепатит В.

Вирусный гепатит В

Этиология и патогенез. Вирус гепатита В — ДНК-содержащий вирус (частица Дейна), включающий три антигенные детерминанты:

–поверхностный антиген (HBSAg);

–сердцевидный антиген (HBCAg), с которым связывают патогенность вируса;

–HBEAg, который расценивают как маркер ДНК-полимеразы. Антигены вируса В выявляют в тканях гистологическим (окраска аль-

дегидфуксином, орсеином) или иммуногистохимическим (использование антисывороток к HBSAg, HBCAg, HBEAg) методами.

Патогенетическая особенность взаимодействия вируса с хозяином обусловлена его способностью встраивать собственную ДНК в геном гепато-

512 |

Частная патологическая анатомия |

цита — молекулярно-генетическая основа развития цирроза и первичного рака печени.

В настоящее время принята вирусно-иммуногенетическая теория патогенеза вирусного гепатита В, согласно которой разнообразие его форм связывают с особенностями иммунного ответа на внедрение вируса. Вслед за первичной репродукцией вируса в регионарных лимфатических узлах (регионарный лимфаденит) наступает вирусемия, причем вирус переносится эритроцитами, что ведет к их повреждению, появлению антиэритроцитарных антител. Вирусемия обусловливает генерализованную реакцию лимфоцитарной и макрофагальной систем — лимфоаденопатия, гиперплазия селезенки, аллергические реакции.

Гепатотропностью вируса объясняется его избирательная локализация в гепатоцитах. НВV не обладает прямым цитопатическим эффектом; гепатоциты, несущие на мембране вирусные антигены, подвергаются апоптозу. Апоптоз гепатоцитов запускают сенсибилизированные СD8-лимфоциты и цитокины СD4-лимфоцитов.

Некроз гепатоцитов также обусловлен иммунным цитолизом (реакцией эффекторных клеток иммунной системы на антигены вируса), который поддерживается возникающей аутоиммунизацией. Индукция иммунного цитолиза осуществляется иммунными комплексами, содержащими главным образом HBSAg. С иммунокомплексной реакцией связаны и внепеченочные поражения: узелковый полиартериит, гломерулонефрит, ревматическая полимиалгия, миокардит, которые могут сопровождать острую форму НВV-инфекции. Иммунный цитолиз гепатоцитов может быть клеточным (Т-клеточная цитотоксичность в отношении HBSAg) и антителозависимым (осуществляется К-клетками). Аутоиммунизация связана со специфическим печеночным липопротеином, возникающим в результате репликации вируса в гепатоцитах и исполняющим роль аутоантигена. Иммунный цитолиз ведет к некрозу, который захватывает различную площадь печеночной паренхимы. В связи с этим различают несколько типов некроза гепатоцитов при вирусном поражении печени:

–пятнистый некроз — имеет характер цитолитического (колликвационного) или коагуляционного некроза;

–ступенчатый некроз — разрушение гепатоцитов по границе паренхимы и стромы органа;

–сливающийся некроз, при котором могут быть мостовидные (центроцентральные, центропортальные, портопортальные), субмассивные (мультилобулярные) и массивные некрозы.

Классификация. Клинико-морфологические формы вирусного гепатита:

–острый циклический (желтушный);

–безжелтушный;

–некротический (злокачественный, фульминантный, молниеносный);

–холестатический;

–хронический.

Первые четыре формы — острый гепатит.

Глава 15. Болезни печени, желчного пузыря и поджелудочной железы |

513 |

Патологическая анатомия. При острой циклической (желтушной) форме

вирусного гепатита морфологические изменения зависят от стадии заболевания — стадии разгара и выздоровления.

В стадии разгара заболевания (1–2-я неделя желтушного периода) печень (по данным лапароскопии) увеличена, плотная и красная, капсула ее напряжена (большая красная печень).

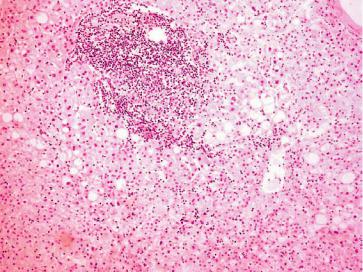

При микроскопическом исследовании (биоптатов печени) отмечают нарушение балочного строения печени и выраженный полиморфизм гепатоцитов (двухъядерные и многоядерные клетки), часто в клетках видны фигуры митоза. Преобладают гидропическая и баллонная дистрофия гепатоцитов, в различных отделах долек встречаются очаговые (пятнистые) и сливные некрозы гепатоцитов (рис. 15-2), тельца Каунсильмена в виде округлых гомогенных эозинофильных образований с пикнотичным ядром или без ядра — гепатоциты в состоянии коагуляционного некроза с резко уменьшенными органеллами, или «мумифицированные» гепатоциты.

Портальная и внутридольковая стромы диффузно инфильтрированы лимфоцитами и макрофагами с примесью плазматических клеток, эозино- и нейтрофильных лейкоцитов. Количество звездчатых ретикулоэндотелиоцитов значительно увеличено. Клетки инфильтрата выходят из портальной стромы в паренхиму дольки и разрушаются гепатоциты пограничной пластинки, что ведет к появлению ступенчатых перипортальных некрозов. В различных отделах долек много переполненных желчью капилляров.

Рис. 15-2. Острый вирусный гепатит (биопсия печени). Баллонная дистрофия

инекроз гепатоцитов. Лимфогистиоцитарный инфильтрат в портальном тракте

исинусоидах

514 |

Частная патологическая анатомия |

Разрушение мембран гепатоцитов при остром вирусном гепатите ведет к ферментативному взрыву, повышению в сыворотке крови активности аминотрансфераз — маркеров клеточного цитолиза.

В стадии выздоровления (4–5-я неделя заболевания) печень приобретает нормальные размеры, гиперемия уменьшена; капсула несколько утолщена, тусклая, между капсулой и брюшиной встречаются небольшие спайки.

При микроскопическом исследовании находят восстановление балочного строения долек, уменьшение степени некроза и дистрофии. Регенерация гепатоцитов выраженная, много двухъядерных клеток во всех отделах долек. Лимфомакрофагальный инфильтрат в портальных трактах и внутри долек становится очаговым. На месте сливных некрозов гепатоцитов находят более грубую ретикулярную строму и разрастание коллагеновых волокон. Пучки коллагеновых волокон обнаруживают и в перисинусоидальных пространствах.

При острой циклической форме гепатита частиц вируса и антигены обычно не находят в ткани печени. Лишь при затянувшемся течении гепатита в единичных гепатоцитах и макрофагах иногда обнаруживают HBSAg.

При безжелтушной форме гепатита изменения печени по сравнению с острой циклической формой выражены меньше, хотя при лапароскопии находят большую красную печень, возможно поражение лишь одной доли. Микроскопическая картина иная: баллонную дистрофию гепатоцитов, очаги их некроза, тельца Каунсильмена встречаются редко; значительно выражена пролиферация звездчатых ретикулоэндотелиоцитов; воспалительные лимфомакрофагальный и нейтрофильный инфильтраты хотя

изахватывают все отделы долек и портальные тракты, но не разрушают пограничную пластинку; холестаз отсутствует.

Для некротической (злокачественной, фульминантной или молниеносной) формы вирусного гепатита характерен прогрессирующий некроз паренхимы печени. Печень быстро уменьшается, капсула ее морщинистая, ткань серо-коричневого или желтого цвета. При микроскопическом исследовании находят мостовидные или массивные некрозы печени. Среди некротических масс встречаются тельца Каунсильмена, скопления звездчатых ретикулоэндотелиоцитов, лимфоцитов, макрофагов, нейтрофилов. Выражен стаз желчи в капиллярах. Гепатоциты находят лишь в сохранившейся паренхиме на периферии долек, они в состоянии гидропической или баллонной дистрофии. В участках, где некротические массы резорбированы и обнажена ретикулярная строма, просветы синусоидов расширены, полнокровны, там же видны многочисленные кровоизлияния.

Если больной не погибает в острый период от печеночной комы, формируется постнекротический крупноузловой цирроз печени.

Холестатическая форма гепатита развивается преимущественно у лиц пожилого возраста. В основе ее лежат внутрипеченочный холестаз и воспаление желчных протоков. При лапароскопии находят изменения, подобные большой красной печени, но печень с очагами желто-зеленого цвета

иподчеркнутым дольковым рисунком. При микроскопическом исследова-

Глава 15. Болезни печени, желчного пузыря и поджелудочной железы |

515 |

нии преобладают явления холестаза: желчные капилляры и желчные протоки портальных трактов переполнены желчью, желчный пигмент накапливается в гепатоцитах и в звездчатых ретикулоэндотелиоцитах. Холестаз сочетается с воспалением желчных протоков — холангитом, холангиолитом. Гепатоциты центральных отделов долек в состоянии гидропической или баллонной дистрофии, встречаются тельца Каунсильмена. Портальные тракты расширены, инфильтрированы преимущественно лимфоцитами, макрофагами, нейтрофилами.

Хронический вирусный гепатит — это активный или персистирующий гепатит, возможен и лобулярный гепатит.

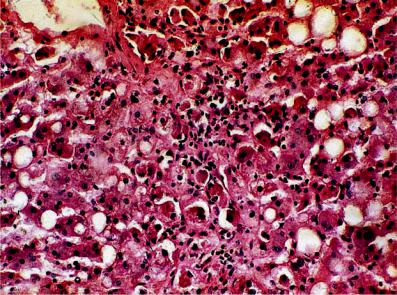

Для активного хронического гепатита характерна клеточная инфильтрация портальной, перипортальной и внутридольковой склерозированной стромы печени. Особенно характерно проникновение инфильтрата из лимфоцитов, макрофагов, плазматических клеток через пограничную пластинку в печеночную дольку, что ведет к повреждению гепатоцитов (рис. 15-3). Развиваются дистрофия (гидропическая, баллонная) и некроз гепатоцитов (деструктивный гепатит), осуществляемый эффекторными клетками иммунной системы (иммунный цитолиз). Некрозы могут быть ступенчатыми, мостовидными и субмассивными (мультилобулярными). Степень распространенности некроза — критерий степени активности (тяжести) заболевания. Деструкция гепатоцитов сочетается с очаговой или диффузной пролиферацией звездчатых ретикулоэндотелиоцитов и клеток холангиол. При этом регенерация паренхимы печени несовершенна, развиваются склероз и перестройка ткани печени.

В гепатоцитах при электронно-микроскопическом (рис. 15-4), иммуногистохимическом и светооптическом (окраска орсеином) исследованиях выявляют маркеры вируса гепатита В — HBSAg и HBCAg. Гепатоциты, содержащие HBSAg, напоминают матовое стекло (матово-стекловидные гепатоциты); ядра гепатоцитов, содержащих HBcAg, выглядят посыпанными песком — «песочные» ядра. Эти гистологические признаки — этиологические маркеры гепатита В. При активном хроническом гепатите находят очаговую экспрессию HBCAg. Активный хронический гепатит, как правило, прогрессирует в постнекротический крупноузловой цирроз печени.

Хронический персистирующий гепатит (см. рис. 15-3) характеризуется инфильтрацией лимфоцитами, гистиоцитами и плазматическими клетками склерозированных портальных полей. Редко очаговые гистиолимфоцитарные скопления встречаются внутри долек, где отмечают гиперплазию звездчатых ретикулоэндотелиоцитов и очаги склероза ретикулярной стромы. Пограничная пластинка, как и структура печеночных долек, как правило, сохранена. Дистрофия гепатоцитов выражена минимально или умеренно (гидропическая дистрофия), некроз гепатоцитов встречается редко. В печени выявляют маркеры антигенов вируса гепатита В: матово-стекловидные гепатоциты, содержащие HBSAg, реже — «песочные» ядра с HBCAg, тельца Каунсильмена. При хроническом персистирующем гепатите возможна не только очаговая, но и генерализованная экспрессия HBCAg.

516 |

Частная патологическая анатомия |

а

б

Рис. 15-3. Хронический вирусный гепатит В (биопсия печени): а — активный гепатит; клеточная инфильтрация портальной и внутридольковой склерозированной стромы печени; деструкция гепатоцитов пограничной пластинки; б — персистирующий гепатит; клеточная инфильтрация склерозированных портальных полей; пограничная пластинка сохранена; дистрофия гепатоцитов

Глава 15. Болезни печени, желчного пузыря и поджелудочной железы |

517 |

а

б

в

Рис. 15-4. Хронический вирусный гепатит В: HBSAg (а) в цитоплазме и HBCAg (б) в ядре гепатоцита (в); а, б — ×245 000; в — ×20 000 (по Новославски)

Хронический персистирующий гепатит очень редко прогрессирует в цирроз печени и только в тех случаях, когда трансформируется в активный гепатит.

Внепеченочные изменения при вирусном гепатите проявляются желтухой

имножественными кровоизлияниями в коже, серозных и слизистых оболочках, увеличением лимфатических узлов, особенно брыжеечных, и селезенки за счет гиперплазии ретикулярных элементов. При остром гепатите часто возникает катаральное воспаление слизистой оболочки верхних дыхательных путей и пищеварительной системы. В эпителии почечных канальцев, мышечных клетках сердца и нейронах ЦНС находят дистрофию. При активном хроническом гепатите развиваются системные поражения экзокринных желез (слюнных, желудка, кишечника, поджелудочной железы)

исосудов (васкулиты, гломерулонефрит).

Смерть при вирусном гепатите наступает от острой (некротическая форма) или хронической (активный хронический гепатит с исходом в цирроз) печеночной недостаточности. Иногда развивается гепаторенальный синдром.

518 |

Частная патологическая анатомия |

Алкогольный гепатит

Алкогольный гепатит — острое или хроническое заболевание печени, связанное с алкогольной интоксикацией. Возможность развития острого алкогольного гепатита признается не всеми.

Этиология и патогенез. Алкоголь (этанол) — нормальный метаболит организма, который метаболизируется в печени рядом ферментов. Из них специфические ферменты — алкогольдегидрогеназа и ацетальдегиддегидрогеназа. Конечные продукты метаболизма этанола — ацетат и вода. Если содержание этанола и особенно продукта его метаболизма ацетальдегида в печени превышает ее возможности метаболизировать ацетальдегид (базальный метаболизм печени), то он проявляет свойства гепатотоксического яда и вызывает некроз печеночных клеток. Цитотоксическое действие ацетальдегида выражено сильнее и совершается легче в измененной печеночной ткани — жировой гепатоз, хронический гепатит, цирроз. Повторные атаки острого алкогольного гепатита приводят к хроническому персистирующему гепатиту, который при прекращении употребления алкоголя протекает доброкачественно. Однако если употребление алкоголя продолжается и его концентрация превышает базальный метаболизм печени, то атаки острого алкогольного эксцесса способствуют переходу хронического персистирующего гепатита в портальный цирроз печени. В ряде случаев развивается активный хронический алкогольный гепатит, который быстро заканчивается постнекротическим циррозом печени. В прогрессировании алкогольного гепатита определенную роль играет угнетение этанолом регенераторных возможностей печени. Допускается участие аутоиммунных механизмов, причем в роли аутоантигена, вероятно, выступает алкогольный гиалин.

Патологическая анатомия. Изменения печени при остром и хроническом алкогольном гепатите различны.

Острый алкогольный гепатит имеет хорошо очерченную макроскопическую (лапароскопия) и микроскопическую (биопсия печени) характеристику. Печень плотная и бледная, с красноватыми участками и нередко с рубцовыми западениями. Микроскопическая картина: некроз гепатоцитов, инфильтрация зон некроза и портальных трактов нейтрофилами, появление большого количества алкогольного гиалина (телец Маллори)

вцитоплазме гепатоцитов и экстрацеллюлярно (рис. 15-5). Алкогольный гиалин — фибриллярный белок, синтезируемый гепатоцитами под влиянием этанола, что ведет печеночные клетки к гибели.

Алкогольный гиалин отличается не только цитотоксическим действием на гепатоциты, вызывая их некроз. Он стимулирует лейкотаксис, обладает антигенными свойствами, что ведет к образованию циркулирующих иммунных комплексов. Алкогольный гиалин сенсибилизирует лимфоциты, способные к киллерному эффекту, и коллагеногенез. С циркуляцией

вкрови иммунных комплексов, содержащих антиген алкогольного гиалина, связаны системные проявления алкогольного гепатита в виде васкулитов и особенно гломерулонефрита.

Острый алкогольный гепатит часто возникает на фоне жирового гепатоза, хронического гепатита и цирроза. Однако он может развиться

Глава 15. Болезни печени, желчного пузыря и поджелудочной железы |

519 |

Рис. 15-5. Острый алкогольный гепатит (биопсия печени). Тельца Маллори (алкогольный гиалин), окруженные нейтрофилами, ×15 000

и в неизмененной печени. Повторные атаки острого алкогольного гепатита на фоне жирового гепатоза или хронического гепатита ведут к циррозу печени. Острый алкогольный гепатит в цирротической печени протекает с массивными некрозами и заканчивается токсической дистрофией с летальным исходом. Если острый алкогольный гепатит развивается в неизмененной печени, то при отмене алкоголя и соответствующей терапии структура печени восстанавливается или появляется фиброз стромы. Но при продолжении употребления алкоголя изменения в печени прогрессируют, ожирение гепатоцитов усиливается, фиброз стромы нарастает.

Хронический алкогольный гепатит часто проявляется персистирующим, очень редко — активным хроническим гепатитом.

При хроническом персистирующем алкогольном гепатите находят ожирение гепатоцитов, склероз и обильную гистиолимфоцитарную инфильтрацию портальной стромы (рис. 15-6). Для активного хронического алкогольного гепатита характерны белковая (гидропическая, баллонная) дистрофия и некроз гепатоцитов по периферии долек, строение которых нарушено. Кроме того, выражена диффузная гистиолимфоцитарная инфильтрация широких и склерозированных портальных трактов, причем клетки инфильтрата проникают на периферию долек, окружая и разрушая гепатоциты (ступенчатые некрозы).

Исход алкогольного гепатита в цирроз — обычное явление. Возможно развитие и острой печеночной недостаточности.