Pod_red_prof_Nikonova_V_V_dots_Feskova_A_E

.pdf

Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. Том 1

тического опыта от исполнителя и строгого соблюдения правил асеп# тики и антисептики. Вопрос о продолжительности обезболивания решается подбором местного анестетика длительного действия (бу# пивакаин), его комбинации с препаратами, пролонгирующими блок, или катетеризацией периневральных пространств с последующим фракционным введением анестетика.

Таблица 1. Основные характеристики и дозы наиболее распространенных местных анестетиков

|

|

|

Макс. |

Про- |

|

|

Сила |

Ток- |

разо- |

должит. |

Концентрация |

Препарат |

дейс- |

сич- |

вая |

дей- |

при |

|

твия |

ность |

доза, |

ствия, |

обезболивании, % |

|

|

|

мг |

часов |

|

Новокаин |

1 |

1 |

800 |

1–1,5 |

Местная — 0,25–0,5 |

(прокаин) |

|

|

|

|

Проводниковая — 1–2 |

|

|

|

|

|

Эпидуральная — 2–5 |

|

|

|

|

|

Спинальная – 5 |

Лидокаин |

4 |

2 |

600 |

2,5–4 |

Местная — 0,25–0,5 |

(ксилокаин, |

|

|

|

|

Проводниковая — 0,5–2 |

ксикаин, |

|

|

|

|

Эпидуральная — 1–2 |

лигнокаин) |

|

|

|

|

Спинальная — 2–5 |

Мепивакаин |

4 |

2 |

500 |

3–5 |

Местная — 0,25–0,5 |

(карбокаин, |

|

|

|

|

Проводниковая — 1–2 |

меаверин, |

|

|

|

|

Эпидуральная — 2–3 |

скандикаин) |

|

|

|

|

Спинальная — 3–5 |

Бупивакаин |

16 |

8 |

150 |

8–12 |

Местная — 0,175 |

(маркаин, |

|

|

|

|

Проводниковая — 0,25 |

карбостезин) |

|

|

|

|

Эпидуральная — 0,25–0,5 |

|

|

|

|

|

Спинальная — 0,5–1 |

Учитывая ограниченный объем лекции, мы кратко остановимся на наиболее распространенных методиках регионального обезбо# ливания, которые на основании практического опыта работы отделе# ния политравмы ХГКБСНМП доказали свою эффективность и целесообразность.

1. Методы регионального обезболивания, которые могут применяться на догоспитальном этапе:

А. Блокада плечевого сплетения надключичным способом в модификации В.С. Соколовского (1986).

406

Под редакцией проф. В.В. Никонова, доц. А.Э. Феськова

407

Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. Том 1

Возможности метода: анестезия/анальгезия верхней конечнос ти, начиная от уровня подмышечной впадины.

Техника выполнения: положение больного горизонтальное, на спи не, верхние конечности приведены к туловищу, голова расположена прямо по средней линии без поворота. Место укола иглы (для внут римышечных инъекций) находится в точке пересечения биссектри сы (DB) угла, образованного осями проекции ключицы (СВ) и гру динно ключично сосцевидной мышцы (АВ), и перпендикуляра, по строенного от середины ключицы на биссектрису. В этой точке пере сечения образуют внутрикожный желвак и через него вводят иглу в ткани под углом 45° относительно горизонтальной плоскости и пер пендикулярно оси шейного отдела позвоночника на глубину 2–3 см (в среднем). Основным критерием правильного введения иглы явля ются субъективные ощущения больного: парестезии, «удар током в локоть или пальцы». Не смещая иглы, после аспирационной пробы, вводят 20–30мл 1,5–2% раствора лидокаина с добавлением 0,1% ра створа адреналина (2–3 капли на 10 мл раствора анестетика) (рис. 2).

Возможные осложнения: пункции сосудов, пневмоторакс (редко).

Рисунок 2. Блокада плечевого сплетения

Б. Блокада плечевого сплетения подмышечным доступом. Возможности метода: анестезия/анальгезия верхней конечнос

ти, начиная от уровня средней трети плеча.

Техника выполнения: положение больного горизонтальное, на спи не, с отведенной в плечевом суставе под углом 90° и ротированной кнаружи верхней конечностью. На уровне дельтовидной бугристости плечевой кости накладывают «венозный» жгут. Точку укола иглы определяют в подмышечной впадине по месту пульсации подмышеч

408

Под редакцией проф. В.В. Никонова, доц. А.Э. Феськова

ной артерии, непосредственно над головкой плечевой кости. Образу# ют внутрикожный желвак и через него, обходя артерию, вводят пер# пендикулярно к оси плечевой кости иглу (для подкожных инъекций) на глубину 1,5–3 см, проникая в соединительнотканный футляр, окружающий сосудисто#нервный пучок. Необходимо получить паре# стезию. После аспирационной пробы вводят 30–40 мл 1–1,5% раство# ра лидокаина с адреналином. После экспозиции 5–8 мин снимают жгут (рис. 3).

Возможные осложнения: пункции сосудов.

Рисунок 3. Блокада плечевого сплетения

В.Блокады нервов нижней конечности (бедренного и седалищного).

Возможности: анестезия/анальгезия нижней конечности, начи# ная от верхней трети голени.

Техника выполнения: для блокады бедренного нерва у лежащего на спине больного пальпируют бедренную артерию непосредственно под паховой связкой. Латерально от артерии и книзу на 1–1,5 см от пахо# вой связки вводят иглу (для внутримышечных инъекций) перпен# дикулярно фронтальной плоскости на глубину 3–4 см. На правиль# ность введения иглы указывают ее колебания синхронно пульсу. Же# лательно добиться парестезии. Раствор анестетика (лидокаин 1– 1,5% — 20 мл) с адреналином после аспирационной пробы вводят ве# ерообразно, латерально от артерии, преимущественно под подвздош# но#гребешковую фасцию.

409

Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. Том 1

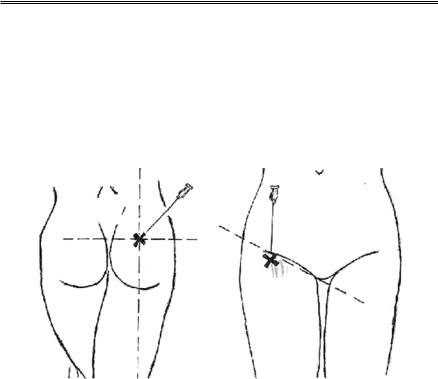

Для блокады седалищного нерва больного поворачивают на жи# вот. Через вершину большого вертела бедренной кости проводят го# ризонтальную линию, вертикальную линию проводят по наружному краю седалищного бугра. Место укола находится в точке пересечения этих линий. Через кожный желвак длинную иглу (10–14 см) продви# гают перпендикулярно фронтальной плоскости вглубь до получения парестезии. После аспирационной пробы вводят 15–20 мл 1–2% ра# створа лидокаина с адреналином (рис. 4).

Возможные осложнения: пункции сосудов.

Рисунок 4. Блокады нервов нижней конечности

Г. Блокады межреберных нервов. Возможности: одно# или двусторонняя анестезия/анальгезия

грудной клетки.

Техника выполнения: положение больного сидя или лежа на здо# ровом боку. Блокаду межреберных нервов (передние ветви) осуществ# ляют со стороны спины в области реберных углов по линии, располо# женной на середине расстояния от остистых отростков грудных по# звонков до внутреннего края лопатки. Пальпируют нижний край реб# ра, после чего кожу над ним смещают краниально. Иглу (для внутри# мышечных инъекций) вводят по направлению к ребру. После дости# жения контакта с костью иглу перемещают к нижнему краю ребра. Соскальзывая с края ребра, при незначительном продвижении впе# ред игла попадает в область сосудисто#нервного пучка. После аспи# рационной пробы вводят 3–5 мл 0,5% раствора лидокаина с добавле# нием адреналина.

Возможные осложнения: пневмоторакс.

410

Под редакцией проф. В.В. Никонова, доц. А.Э. Феськова

2. Методы регионального обезболивания (включая предыдущие), которые применяются на госпитальном этапе:

а) пролонгированная блокада плечевого сплетения; б) пролонгированная перидуральная (эпидуральная) блокада; в) пролонгированная паравертебральная блокада; г) пролонгированная интраплевральная анальгезия; д) пролонгированная субплевральная блокада;

е) спинальная (интратекальная, субарахноидальная) анестезия. Не заостряя внимание на подробном описании всех этих мето#

дик (они освещены в полной мере в монографиях и руководствах, ука# занных в списке литературы в конце лекции), остановимся на одной из них, разработанной усилиями нашей кафедры.

Метод продленной потенцированной субплевральной блокады не только позволяет у пострадавших с множественными переломами ре# бер добиться адекватной анальгезии, но и стимулировать процессы саногенеза и репарации в зоне легочной контузии, которая в 80 % слу# чаев сопровождает закрытую торакальную травму. Методика предпо# лагает последовательное выполнение. Первый этап — производится катетеризация субплеврального пространства в области реберных уг# лов на стороне поражения (возможен билатеральный вариант) с уче# том количества переломанных ребер и зоны проекции легочной кон# тузии на грудную клетку, с дальнейшим фракционным введением 20 мл 0,25% раствора бупивакаина. Второй этап заключается в проведе# нии гальванизации грудной клетки в проекции контузионного очага с учетом полярности местного анестетика. Как показала практика, данная методика позволяет в кратчайшие сроки оптимизировать рес# пираторные функции у пострадавших с закрытой торакальной трав# мой и в некоторых случаях предотвратить развитие синдрома «влаж# ных легких».

Несмотря на высокую эффективность регионального обезболи# вания, в настоящее время широкое распространение в качестве аналь# гетиков получили нестероидные противовоспалительные препараты (НСПВП). Как уже отмечалось, данные препараты оказывают воз# действие преимущественно на процессы трансдукции боли. Ведущим звеном механизма действия НСПВП является угнетение синтеза про# стагландинов, обусловленное снижением активности циклооксигена# зы (ЦОГ) — ключевого фермента метаболизма арахидоновой кисло# ты. Таким образом, блокируются такие компоненты воспалительной реакции, как гиперемия, лихорадка и боль. НСПВП, помимо действия на простагландины, способны ингибировать миграцию нейтрофилов и реактивность лимфоцитов, что также объясняет их противовоспа# лительный и анальгетический эффекты.

411

Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. Том 1

Открытие J.Vane в1995 году двух изоформ ЦОГ (ЦОГ#1 и ЦОГ#2) изменило представление о механизме действия НСПВП. Проста# ноиды, продуцируемые ЦОГ#1, играют физиологическую роль (защи# та слизистой желудка, сосудисто#тромбоцитарный гемостаз, почеч# ная регуляция водно#солевого баланса), в то время как простаноиды, продуцируемые ЦОГ#2, в основном влияют на воспалительный ответ и определенные процессы, связанные с клеточной пролиферацией. Все это послужило стимулом к созданию классификации НСПВП:

1.Селективные ингибиторы ЦОГ41: низкие дозы аспирина. При длительном применении способствуют развитию гастроэнтеропатии

собразованием эрозий и пептических язв, интерстициального нефри# та, геморрагических осложнений.

2.Неселективные ингибиторы ЦОГ41 и ЦОГ42: диклофенак, кето# ролак, ибупрофен, напроксен, кетопрофен, фенопрофен, индомета# цин, сулиндак, этодолак, парацетамол, пироксикам, а также большин# ство других современных НСПВП.

3.Селективные ингибиторы ЦОГ42: мелоксикам, нимесулид. Об# ладают минимальным количеством побочных эффектов в сравнении со стандартными НСПВП, но сохраняется риск их развития при ис# пользовании в высоких дозах.

4.Специфические ингибиторы ЦОГ42: целекоксиб, рофекоксиб, валдекоксиб, парекоксиб, эторикоксиб. По своей эффективности не уступают вышеуказанным НСПВП, а по безопасности значительно превосходят их. К сожалению, отсутствуют инъекционные формы дан# ных препаратов.

Таким образом, современная фармация располагает довольно широким выбором препаратов этого класса.

Инъекционные формы НСПВП лучше всего подходят для купи# рования боли на догоспитальном этапе, так как для их применения не требуется наличие практических навыков, необходимых при реги# ональном обезболивании. Приближаясь по анальгетической актив# ности к опиатам, НСПВП не имеют побочных эффектов, свойствен# ных последним. К тому же НСПВП устраняют не только ноцицеп# тивную афферентацию, но и эндокринные проявления болевой стресс#реакции. Дозировка и способы применения наиболее распро# страненных НСПВП представлены в табл. 2.

Несмотря на многообразие средств и методов обезболивания на современном этапе, наркотические анальгетики были и остаются ве# дущими препаратами для борьбы с болевым синдромом. Истоки при# менения макового сока (опиума) уходят в далекое прошлое, во вре# мена Теофраста и Гиппократа. В настоящий момент большинство кри# тических замечаний в адрес современной практики направлено про# тив традиционного подхода к преодолению болевого синдрома, ко#

412

Под редакцией проф. В.В. Никонова, доц. А.Э. Феськова

торый заключается во внутримышечном введении фиксированных доз опиоидов по строго определенной схеме или по необходимости. Все это требует совершенных, а не поверхностных знаний фармакологии опиоидов.

Таблица 2. Дозировка и способы применения НСПВП

Препарат |

Доза и кратность введения |

Способ |

|

применения |

|||

|

|

||

Кеторолак (кетанов) |

30 мг каждые 6 часов |

В/м или в/в |

|

|

|

|

|

Кетопрофен (кетонал) |

100 мг каждые 6 часов |

В/м или в/в |

|

|

|

|

|

Мелоксикам (мовалис) |

7,5–15 мг 1 раз в сутки |

В/м |

|

|

|

|

|

Диклофенак (вольтарен) |

75 мг 2–3 раза в сутки |

В/м |

|

|

|

|

|

Нимесулид (нимесил) |

100 мг 2 раза в сутки |

В/м |

|

|

|

|

Эндогенные опиоиды являются лишь одним из компонентов эн# догенной анальгезии, входящих в систему ноцицептивной модуляции, о которой говорилось ранее. Экзогенные опиоиды вызывают аналь# гезию, воздействуя на специфические рецепторы в ЦНС, подобно эндогенным опиоидным пептидам, в результате чего угнетается внут# риклеточный транспорт кальция и высвобождение других нейротран# смиттеров. Различают несколько типов опиоидных рецепторов, ко# торые обладают определенным спектром действия:

—µ (мю)#рецепторы делятся на два подтипа (µ1 и µ2). Активация µ1#рецепторов вызывает центральную и спинальную анальгезию, в то время как активация µ2#рецепторов приводит к миозу, гипотермии, респираторной депрессии, брадикардии, угнетению моторики кишеч#

ника и мочевого пузыря. К сожалению, пока нет препаратов, избира# тельно активирующих только µ1#рецепторы, не влияя одновременно на µ2#рецепторы;

—δ (дельта)#рецепторы ответственны за развитие спинальной анальгезии, а также стимуляцию системных стресслимитирующих механизмов, сопровождающихся тахипноэ, тахикардией, мидриазом, дисфагией и галлюцинациями;

—κ (каппа)#рецепторы. При их активации возникает не только спинальная анальгезия, но и седативный эффект, без угнетения ды# хания;

—ε (эпсилон)#рецепторы недостаточно изучены. Полагают, что гормональные эффекты (угнетение секреции вазопрессина и АКТГ) опосредованы стимуляцией именно этих рецепторов;

413

Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. Том 1

— σ (сигма)#рецепторы, активация которых вызывает спиналь# ную стрессиндуцированную анальгезию, а также психотомиметичес# кие реакции и дисфорию.

Разные наркотические анальгетики (как и эндогенные опиоиды) могут связываться преимущественно с той или другой группой рецеп# торов, что может определять особенности их фармакологического действия. По характеру связывания с опиатными рецепторами нар# котические анальгетики бывают:

1.Полные, или «классические», агонисты; связываясь с рецепто# рами, оказывают характерное для эндогенных лигандов фармако# логическое действие.

2.Антагонисты. Они блокируют действие эндогенных лигандов

иэкзогенных опиатов, в связи с чем используются как антидоты при острой интоксикации наркотическими анальгетиками.

3.Препараты смешанного действия (агонист#антагонисты), ко# торые неодинаково влияют на разные группы рецепторов, действуя одновременно как агонисты в отношении одного рецептора и как ан# тагонисты — в отношении других.

Собственная активность наиболее распространенных в клини# ческой практике наркотических анальгетиков в отношении разных типов рецепторов представлена в табл. 3.

Таблица 3. Собственная активность наркотических анальгетиков в отношении разных типов рецепторов

Рецеп- |

Агонист |

Антагонист |

|

тор |

|||

|

|

||

µ |

Морфин, промедол, |

Налоксон, налтрексон, бутор- |

|

|

бупренорфин |

фанол, трамадол, налорфин, |

|

|

|

пентазоцин |

|

δ |

Даларгин, налорфин, |

Налоксон, налтрексон |

|

|

пентазоцин, буторфанол, |

|

|

|

трамадол |

|

|

κ |

Морфин, пентазоцин, |

Налоксон, налтрексон, |

|

|

фентанил, суфентанил, |

пентазоцин |

|

|

алфентанил |

|

|

ε |

Морфин |

Налоксон |

|

|

|

|

|

σ |

Налорфин, пентазоцин |

Налоксон |

Различия в клиническом действии отдельных опиоидов на самом деле отражают особенности физико#химических и фармакокинети# ческих характеристик разных препаратов, а не различия их фармако#

414

Под редакцией проф. В.В. Никонова, доц. А.Э. Феськова

динамики. Эта концепция крайне важна для правильного клиничес# кого использования опиоидов. Так, все опиоиды способны обеспе# чить одинаковый обезболивающий эффект, быть одинаково действен# ными при соответствующей коррекции их дозировки с учетом путей введения и физико#химических и фармакологических характеристик. Например: если для парентерального введения доза наркотического анальгетика составляет 1 : 1, то для равнообезболивающего эффекта при эпидуральном и субарахноидальном введении дозы должны быть 1 : 10 и 1 : 100 соответственно.

Следует помнить, что экспозиция для возникновения обезбо# ливающего эффекта и его продолжительность напрямую зависят от растворимости наркотического анальгетика в липидах. Более высо# кая липофильность фентанила в сравнении с морфином объясняет быстрое наступление анальгезии, небольшую продолжительность дей# ствия и отсутствие кумуляции препарата. Данные свойства фентани# ла особенно предпочтительны как для купирования болевого синд# рома на догоспитальном этапе, так и для проведения анестезиологи# ческого пособия в операционной.

В табл. 4 представлены дозы и кратность введения для устранения острых болей наиболее распространенных наркотических анальгетиков.

Таблица 4. Дозы и кратность введения наркотических анальгетиков

Препарат |

Доза и кратность |

Способ введения |

|

введения |

|||

|

|

||

Морфина |

10 мг 3–4 раза в сутки |

П/к или в/м |

|

гидрохлорид |

2–5 мг 1–2 раза в сутки |

Эпидурально |

|

|

0,1–0,75 мг 1 раз в сутки |

Субарахноидально |

|

Промедол |

10–40 мг 3–4 раза в сутки |

П/к или в/м |

|

(в 7 10 раз |

5–10 мг 2–3 раза в сутки |

Эпидурально |

|

слабее морфина) |

2–5 мг 1 раз в сутки |

Субарахноидально |

|

Фентанил |

0,1 мг 4–8 раз в сутки |

П/к или в/м |

|

(в 75 125 раз |

0,05–0,1 мг 4–6 раз в сутки |

Эпидурально |

|

сильнее морфина) |

0,001–0,005 мг 1 раз в сутки |

Субарахноидально |

|

Буторфанол, стадол |

2–4 мг 6–8 раз в сутки |

П/к или в/м |

|

(в 3 5 раз |

|

|

|

сильнее морфина) |

|

|

|

Трамадол, трамал |

50–100 мг 3–4 раза в сутки |

П/к или в/м |

|

(в 5 10 раз |

|

|

|

слабее морфина) |

|

|

Продолжительный прием опиоидов в больших дозах приводит к ослаблению их действия в результате развития толерантности, кото#

415