книги из ГПНТБ / Николай Александрович Шилов [сборник]

..pdfсоответствующие солям кислоты находили соответствующее

этому ряду |

место, т. е. |

-ион, |

например, оказывался в ря |

ду катионов |

между катионами |

благородных и неблагород |

|

ных металлов. Мне кажется, что этот факт не был в свое вре мя достаточно оценен физико-химиками. Он интересен и ва

жен потому, что не только на угле или металлах |

(т. е. |

при |

проводящей стенке), но и на других твердых телах, как |

это |

|

показали дальнейшие исследования Шилова и его |

учеников, |

|

наблюдались в общем те же соотношения, указывавшие |

на |

|

общие закономерности взаимодействия электролитов с |

раз |

|

личными твердыми телами. Были установлены также различ ные случаи влияния одного электролита на адсорбцию дру гого, например, резкое усиление сорбции кислот в присутст вии их солей.

В следующей работе «Молекулярные силы в растворах» (1920 г.), в которой принимали участие многочисленные уче ники и сотруднйки Н. А. Шилова (Н. М. Булыгина-Ронжина, С. А. Вознесенский, М. М. Дубинин, А. П. Иваницкая, Я. М. Катушев, Л. К. Лепинь, О. М. Михайлова, Л. М. Орло ва, Н. А. Церевитинов, М. Л. Чепелевецкий), была поставле на задача расширить круг наблюдений, включив в число иссле дованных явлений не только явления, родственные адсорб ции, но и вообще совершающиеся в растворах электролитов. В результате этой обширной коллективной работы, проведен ной под руководством Н. А. Шилова, было действительно об наружено чрезвычайно большое сходство рядов электроли тов (солей, неорганических и органических кислот): а) по их способности поглощаться различными твердыми телами

(уголь, шерсть, торф, А120 3, Fe2.03, M n02, Sb20 3, SnO, HgO;

металлы: цинк, сурьма, никель, вольфрам); б) по их коагу лирующему действию на различные гидрозоли (мастики, сульфидов мышьяка и сурьмы, гидроокиси железа); в) по их ускоряющему действию на седиментацию суспензий (угля, окиси железа, окиси алюминия); г) по их влиянию на изме нение электродных потенциалов металлов; д) по их влиянию не только на процессы, протекающие в гетерогенной среде, а также на распределение растворенного вещества между дву мя жидкостями, но и на явления, наблюдаемые в гомогенных системах подобно действию нейтральных солей.

Для положительных золей, положительных сорбентов и для процессов, протекающих в щелочной среде, ряды элект

ролитов с общим катионом (ряды |

анионов) |

следовали прави |

|

лу значности. |

Они были по терминологии |

Шилова кон в а |

|

л е н т н ы ми. |

Для отрицательных |

золей или отрицательных |

|

сорбентов и для процессов, протекающих в кислой среде, на

блюдались, наоборот, а н т и в а л е н т н ы е |

р я д ы а н и о |

нов. Ряды электролитов с общим анионом |

(ряды катионов) |

в громадном большинстве случаев оказывались конвалентны-

40

ми для отрицательных сорбентов, или смешанными, т. е. пе реходными к антивалентным, для положительных сорбентов. Водородный ион большей частью занимал положение между двух- и трехвалентными катионами, иногда между одно- и двухвалентными. Органические вещества (кислоты), незави симо от знака заряда твердой стенки, соединялись большей частью в одну группу, например, при адсорбции на угле как наиболее сильно поглощаемые вещества или на окиси алюми ния как, наоборот, наименее поглощаемые. В некоторых слу чаях они были разбросаны по всему ряду, нарушая его пра

вильность.

Эти данные хотя и расценивались Н. А. Шиловым как ори ентировочные, однако определенно выраженный их общий характер для многих процессов заставил его прийти к тому выводу, что при попытке объяснения такого закономерного расположения в ряд нельзя исходить из одного какого-либо частного положения, например, объяснить ряды условиями диссоциации электролитов, поскольку слабые и сильные элек тролиты в этих рядах перемещены, а сами ряды различно ориентированы в зависимости от знака заряда или рН-среды. Нельзя объяснять, например, правило значности (конвалентность ряда) при коагуляции гидрозолей большей адсорбиру-

емостью многовалентных ионов, так |

как сама |

адсорбция |

«подчиняется своего рода правилу |

значности». |

По мысли |

Н. А. Шилова, расположение электролитов в ряд |

определя |

|

ется не только природой адсорбента или свойствами электро литов и растворителя, но и «совокупностью всех признаков системы в целом». Они отражают собой те «внешние силы, которыми обладают молекулы, и их влияние друг на друга до момента наступления типичной химической реакции, когда

целостность частицы «нарушается». |

«Если принять такую |

обобщенную точку зрения, — писал |

Николай Александро |

вич,— то и адсорбция, и сольватация, и комплексообразование суть лишь частные случаи проявления молекулярного си лового поля, которые удобно охватить одним общим терми ном «молекулярной адгезии» (предложенным Траубе) и кото рая не зависит от степени агрегации вещества». «В связи с такой формулировкой, — писал далее Н. А. Шилов, — возни кает первостепенной важности вопрос: подчиняется ли моле кулярная адгезия закону действия масс в его простейшей форме, т. е. условию простой пропорциональности химическо го действия концентрации, или же для молекулярной адгезии в ее общей форме будет наблюдаться более сложное соотно

шение: А = kcn, |

где А — химическое |

действие и п — любое |

целое или дробное число». |

всех химических про |

|

Эти две идеи: |

идея о значении для |

|

цессов, в том числе и адсорбции, внешнего поля молекул, оп ределяемого их внутренним строением, и идея о подчинении

41

всех химических процессов одним и тем же общим законам— пронизывают все дальнейшие работы Н. А. Шилова. Они во плотились, во-первых, (1921 г.) в его работе по распределе нию вещества между двумя жидкими фазами, которые завер шились установлением общей формулы распределения, под чиняющей себе самые разнообразные случаи и выражающей закон действующих масс в том сложном виде, о котором го ворилось в вышеприведенной цитате из работы Н. А. Шило

ва. Они |

воплотились далее |

в работах, развернутых им в по- |

. следний |

период его жизни |

(1923—1930 гг.), основные резуль |

таты которых опубликованы в серии под названием «Адгези онные силы в растворах» (более 20 публикаций). В этих ра ботах Н. А. Шилова принимали участие М. М. Дубинин, Б. В. Некрасов, Л. М. Орлова, М. Л. Чепелевецкий, К. В.Чмутов и Е. Г. Шатуновская.

Эти работы могут быть разбиты на несколько групп в со ответствии с теми направлениями, в которых производилось исследование адсорбционных явлений. Мы находим среди этих работ исследования, посвященные вопросу об изменении в величинах адсорбции различных веществ при замене одно го растворителя другим, в которых доказывается активная роль растворителя как конкурента при адсорбции, с одной стороны, и как сольватизатора адсорбируемых молекул рас творенного вещества — с другой. Далее мы находим в этой серии работ группу исследований, в которой делаются попыт ки найти связь между величинами адсорбции и величинами растворимости тех же веществ и устанавливаются опреде ленные качественные соотношения, вытекающие из таких свойств ионов, составляющих данную молекулу, как их по ляризуемость. К этой же группе работ примыкает другая, где влияние свойств и строения молекул затрагивается еще более широко. В этих работах исследуется, во-первых, адсорбция комплексных соединений и устанавливается, что последние теряют свою устойчивость при соприкосновении с адсорбен том (углем), который поглощает лишь продукты их расщеп ления. Исследуется на углях различной природы адсорбция гомологического ряда кислот и самых разнообразных их за мещенных и устанавливается зависимость величины адсорб ции органических веществ от состава молекулы (влияние за местителей) и от ее строения (влияние изомерии, наличие двойной связи). Открывается случай обращения ряда Траубе, вызвавший чрезвычайно большой к себе интерес и повлек ший за собой организацию новых исследований, которые в конце концов привели к доказательству, что ориентация ад сорбционных рядов зависит от условий активации сорбента (сахарного угля), в результате чего получаются угли с раз личной величиной пор, чем и определяется доступность внут ренней поверхности угля для молекул тех или иных размеров.

42

И, наконец, в этой же серии мы находим последнюю груп пу работ, проведенных Н. А. Шиловым, которая является завершающей и основной целью которой являлось установле

ние |

различия в характере сорбции на угле — неэлектроли |

тов |

или слабых электролитов и сильных электролитов. Я ос |

тановлюсь на этих последних работах Н. А. Шилова несколь

ко более подробно.

В первой из этой группы работ, посвященной исследова нию адсорбции из разбавленных водных растворов, авторы делают предположение, которое подтверждается далее на опыте, что это различие может быть найдено лишь при иссле довании разбавленных растворов (с < 0,003 N) . И действи тельно изотермы адсорбции сильных электролитов и неэлек

тролитов, полученные в этой работе, резко |

отличались |

по |

|

форме в то время как адсорбция сильных электролитов |

(НС1 |

||

и другие сильные кислоты) быстро достигала |

предела |

|

уже |

при малых насыщениях поверхности, адсорбция неэлектроли та еще не обнаруживала никакой тенденции к насыщению. Еще более отчетливые различия были обнаружены, когда в качестве адсорбента стали применяться препараты беззоль ного угля. Как уже говорилось ранее; исследования, относя щиеся к адсорбции на угле, производились с препаратами, содержащими кислотные зольные остатки. Это обстоятельст во, как показали дальнейшие опыты, почти не сказывается на адсорбции неэлектролитов, но, конечно, не может не иска жать результатов, полученных с сильными электролитами. Факт этот был впервые отмечен американскими учеными Бартелом и Миллером, показавшими, что адсорбция на.без зольном угле таких сильных электролитов, как соли щелоч ных металлов, проявляет все признаки обменной адсорбции, названной ими «гидролитической», ибо в результате ее про исходит накопление щелочи в растворе. На таком беззоль ном угле, приготовленном в лаборатории Н. А. Шилова, бы ли прежде всего констатированы дальнейшие различия в ха рактере адсорбции неэлектролитов и электролитов при малых их концентрациях, а именно — при поглощении электролита из смеси с неэлектролитом наблюдалось, что они поглощают ся почти независимо друг от друга, тогда как при адсорбции из смеси электролитов (двух сильных кислот) происходит оп ределенное распределение, указывающее на то, что в случае последних в игру вступают совершенно иные участки поверх ности угля, чем при поглощении неэлектролитов.

Что же это за участки, которым должны были быть при писаны полярные свойства? Беззольный уголь в обычных ус ловиях, т. е. в атмосфере воздуха, оказывается неспособным, как это было установлено теми же американскими учеными, поглощать щелочи, а будучи эвакуированным, как это было обнаружено А. Н. Фрумкиным с сотрудниками, вообще не

43

способен адсорбировать электролиты. Кроме того, после на

грева угля на воздухе в интервале температур 400—700°, как |

||

это было показано Дубининым, уголь приобретает |

способ |

|

ность поглощать также и щелочи, которую снова утрачивает |

||

после нагрева при более высоких температурах. |

Адсорбция |

|

электролитов на беззольном угле оказывается, |

таким |

обра |

зом, зависимой и от давления кислорода и от предваритель |

||

ной термической обработки.

Результаты длительных и тщательно проведенных опытов, в которых было исследовано влияние на величину сорбции электролитов (НС1, КС1, КОН) давления кислорода и темпе ратуры предварительного нагрева, привели Н. А. Шилова .к мысли, что сорбция электролитов при малых концентрациях на беззольном угле обусловлена присутствием на поверхнос ти угля различного характера поверхностных окислов, т. е. продуктов не объемных химических реакций кислорода с уг лем, а поверхностных химических реакций, приводящих к об разованию химических соединений, которые не образуют но вой фазы и остаются прочно связанными со всей остальной решеткой твердого тела.

На возможность существования таких поверхностных оки слов на угле (а также, вероятно, и на других элементарных твердых телах в определенных условиях), помимо данных, получаемых при изучении сорбции электролитов, указывали также и те высокие значения, которые были найдены для теплот сорбции кислорода на угле (3,5 ккал при—183°; 70 ккал

при 18°; 115 ккал при 200°; 224 ккал при 450° по Бленчу и Тернеру).

По гипотезе Шилова уголь в зависимости от условий мо жет образовать на своей поверхности три типа поверхност ных окислов в результате поверхностной химической реакции адсорбированных молекул кислорода с поверхностными ато мами углерода:

1. Первый окисел (окисел А) образуется при наличии у поверхностных атомов углерода одной остаточной валентно сти:

О

В водной среде он должен переходить в соответствующую гидроокись основного характера, гидроксильные ионы кото рой способны нейтрализоваться кислотой, обусловливая тем самым сорбцию ее углем, и обмениваться на анионы солей, обусловливая подщелачивание раствора при взаимодействии их с углем («гидролитическая» адсорбция).

2. Второй окисел (окисел В) образуется при наличии у поверхностных атомов углерода двух остаточных валентнос-

44

тей: = С = 0 . Он также обладает основным характером^, как и окисел А, но существует в ином интервале давлений кислорода, чем окисел А. При высоких температурах отщеп ляется от угля в виде молекулы СО.

3. Третий окисел (окисел С) образуется при наличии трех остаточных валентностей у поверхностных атомов углерода:

О

- С \ о

—С\\ о

Его гидрат может рассматриваться как карбоксильный ради кал, способный реагировать со щелочами, обусловливая их сорбцию углем. Этот окисел образуется при нагреве в интер

вале температур 300—700°, а выше отщепляется |

в виде С 02. |

Мы видим, что в химической интерпретации |

адсорбцион |

ных процессов Н. А. Шилов пошел значительно дальше, чем другие исследователи, стоявшие на позициях химической тео рии адсорбции, как, например, Габер, Панатюр или Тамман, в том отношении, что предположил возможность образования

различных видов химической связи на поверхности, |

которые |

и предопределяют изменение химических свойств |

этой по |

верхности при изменении тех или иных факторов. В этом, как я думаю, и заключается основа теории Шилова о поверхност ных соединениях.

Конечно, те формулы поверхностных окислов угля, кото рые были даны Н. А. Шиловым, являются лишь иллюстра тивными схемами. Он сам так их и рассматривал. Чтобы при близится к пониманию их реального строения, нужно принять во внимание структуру кристаллической решетки, значение ее параметров, энергетическое значение валентных связей. По этому пути, пытаясь уточнить это строение и развивая далее идеи Н. А. Шилова, и пошел, например, Руфф.

Эта группа работ Н. А. Шилова вызвала большой отклик во многих лабораториях как европейских, так и американс ких, занимавшихся проблемами сорбции и гетерогенного ка тализа. Н. А. Шилову удалось с единой точки зрения охва тить разнообразные случаи сорбции электролитов на без зольном угле в различных условиях. Теория поверхностных соединений уточняет условия перехода от простой «адгезии», вызываемой силовыми полями молекул, т. е. от молекулярной адсорбции, к типичным гетерогенным реакциям, когда обра зуются молекулы новых, объемных соединений, не отказыва ясь при этом от интерпретации этих явлений в свете прило жения к ним основных законов химии (закона действующих масс).

45

Эта теория с успехом может быть приложена и к другим твердым телам, в первую очередь металлам. Она может быть в высшей степени полезной при изучении поверхностной хи* мии высокополимерных веществ. И, наконец, она может быть использована при интерпретации многих каталитических про цессов, особенно «переносного» катализа, к которому, кстати, так способен уголь, например, при галогенировании (см., на пример, работу Шваба, 1940 г.).

Мы видим, таким образом, что Н. А. Шилов был прав, когда отказался от прямого изучения более простых случаев сорбции, каковой является адсорбция газов твердыми тела ми, и, перейдя к изучению сорбционных явлений в более слож ных системах (в растворах), оказался в состоянии не только выяснить некоторые особенности сорбции растворенных веществ на угле, но и наметить основные группы поверхност ных явлений при взаимодействии газов с твердыми телами.

Работы Н. А. Шилова по поверхностным соединениям бы ли его последними работами.

РАБОТЫ Н. А. ШИЛОВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОГАЗОВОГО ДЕЛА

М. М. ДУБИНИН

Замечательные исследования Н. Д. Зелинского в области адсорбционных свойств древесных углей привели в 1915 году к созданию первого русского противогаза — прототипа совре менных образцов. Предложенный им универсальный погло титель— активированный уголь — и до настоящего времени является обязательным компонентом шихты противогазов всех стран. Трудам Н. Д. Зелинского мы также обязаны раз работкой научных и технических основ технологии активных углей.

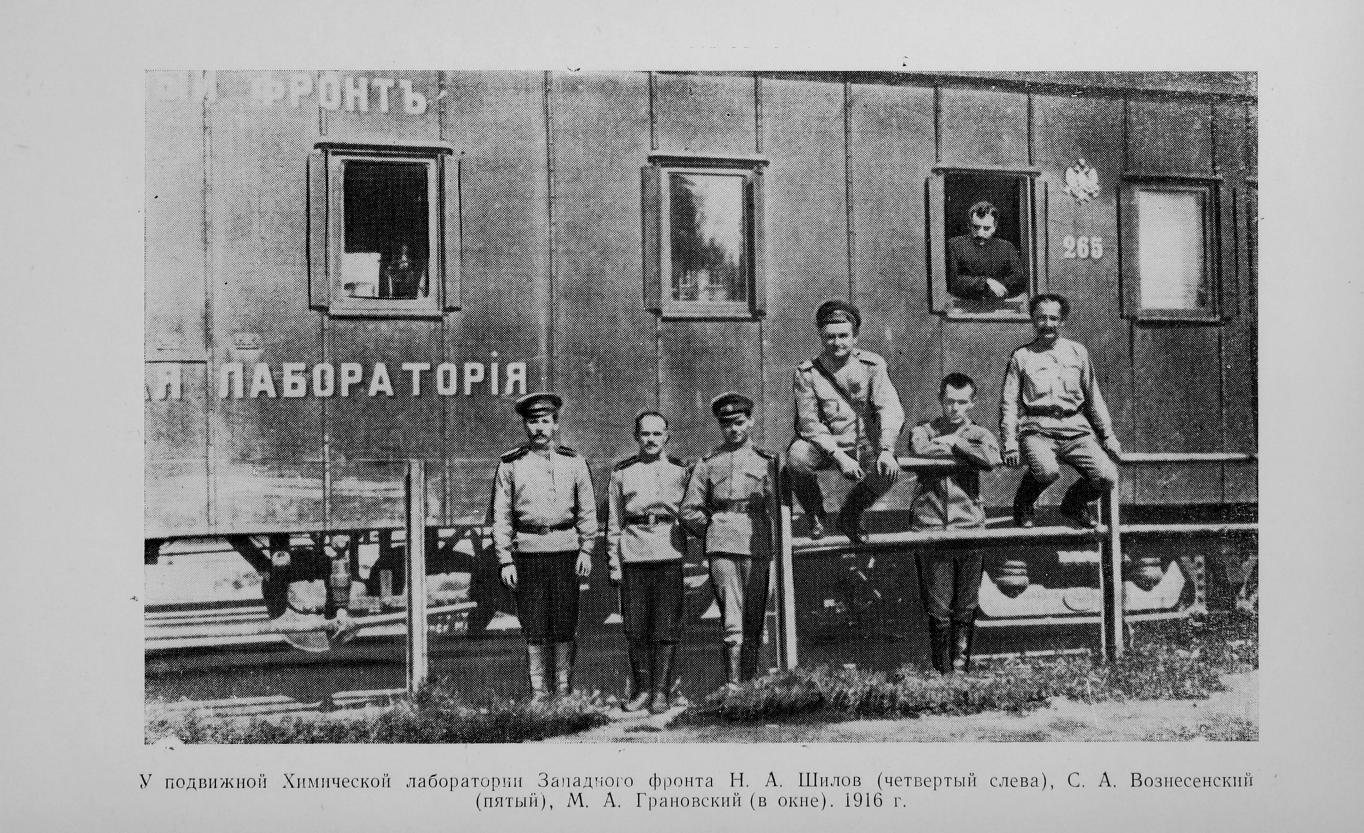

Дело Зелинского продолжил и развил его ученик Н. А. Ши лов, создавший современную методику исследования актив ных углей и основы теории действия противогаза — учения о динамической активности. Исследования Н. А. Шилова про водились в фронтовой подвижной лаборатории, оборудован ной в железнодорожных вагонах. Лаборатория была задума на и осуществлена со свойственным Николаю Александрови чу размахом, инициативой и предусмотрительностью и имела все необходимое не только для рядовых испытаний, но и для серьезного научного исследования. Нельзя не назвать имен основных сотрудников Н. А. Шилова, во многом способство вавших реализации его идей. Это — Н. И. Гаврилов, Л. К. Ле-

46

пинь, Н. А. Церевитинов и позднее С. А. Вознесенский и

М. А. Грановский.

В лаборатории систематически изучались противогазы Зе линского после эксплуатации на фронте. Во многих случаях противогазы лично отбирались Н. А. Шиловым непосредст венно у солдат после точного опроса об истории каждого об разца. Важно отметить, что эти обширные работы не своди лись к стандартным испытаниям, а представляли собой дос таточно глубокие по тому времени научные исследования уг ля из расснаряженных противогазов с элементарной стати стической обработкой результатов опытов и обстоятельными выводами и предложениями по эксплуатации противогазов и

путях их улучшения.

Накопление собственного экспериментального материала по испытаниям и исследованию противогазов и активного угля из них вскоре привело Н. А. Шилова к мысли о несоот ветствии официально принятого метода оценки активности угля по хлороемкости тем качествам, которые определяют способность угля в противогазе улавливать в процессе газо вых атак малые концентрации хлора из тока воздуха, прохо дящего через противогаз с довольно большой скоростью. Оп ределение наибольшего количества хлора, которое может быть поглощено определенным весовым количеством угля при его полном насыщении, т. е. хлороемкость угля, представ ляет собой статический метод испытания угля. В действитель ности уголь в противогазе поглощает примеси отравляющих веществ из тока воздуха в динамических условиях, поэтому оценка сорбционных свойств угля должна производиться в аналогичных условиях.

Уже в январе 1917 года Н. А. Шилов сформулировал по нятие о динамической активности угля и предложил простей шую методику определения времени до момента динамичес кого насыщения (проскока следов хлора) слоя угля, соответ ствующего определенным условиям опыта, т. е. размерам слоя угля, концентрации хлора в воздухе и общей скорости тока смеси воздуха и хлора. К июню 1917 года метод исследова ния был усовершенствован и приобрел все черты, свойствен ные современным методам измерения динамической активно сти угля. К тому же времени установилась и основная терми нология: «динамическая активность угля», «время защитно го действия». Таким образом, эти понятия и термины, полу чившие общее признание в сорбционной технике и противо газовом деле, впервые введены Н. А. Шиловым в период ра боты на фронте в подвижной химической лаборатории. «Ме тодика исследования угля в трубках по проф. Шилову» полу чила широкое применение не только в работах фронтовой ла боратории, но и явилась прототипом всех общепринятых ны не методов.

47

Как только выяснилась возможность относительно точно го измерения динамической активности угля, в лаборатории было предпринято систематическое исследование по выясне нию зависимости времени защитного действия от различных факторов. В январе 1917 года изучается зависимость дина мической активности угля от концентрации хлора, скорости газовоздушной смеси, зернения угля, посторонних примесей (влаги) и открывается явление «отдыха» слоя угля. В после дующих работах эти первые наблюдения уточняются и фор мулируются выводы о рациональных путях увеличения мощ ности противогазов. Изучается также динамическая актив ность образцов углей различных стадий активации и оконча тельно устанавливается вывод об отсутствии параллелизма между общей хлороемкостью угля и его динамической актив ностью. К августу 1917 года формулируются основные выво ды о теории и механизме явления адсорбции газов углем из тока воздуха. Параллельно большое значение в работах ла боратории приобретает детальное изучение бывших в экс плуатации противогазов и углей из них. Результаты исследо ваний позволяют сделать весьма важные практические выво ды.

Исследование зависимости времени защитного действия слоя угля от концентрации хлора в интервале от 0,02 до 1,2 объемных процентов привело к выводу о практическом пос тоянстве количества хлора, сорбированного слоем угля до момента проскока. Отклонение среднего значения произведе ния начальной концентрации хлора на время защитного дей ствия от частных значений, соответствовавших отдельным опытам, не превышало 10—12%. Это соотношение впоследст вии было подтверждено многими исследователями для ряда систем и им стали широко пользоваться.

Объем хлора, сорбированный слоем угля до момента про скока, составлял только некоторую долю от хлороемкости того же количества угля. Это характерное различие привело Н. А. Шилова к рабочей гипотезе, в которой сделана первая попытка объяснения явления. Зерна угля с диаметром в 8— 12 мм поглощают хлор прежде всего в своих внешних по верхностных слоях, и это поглощение происходит весьма бы стро даже при больших скоростях газовоздушной смеси и малых концентрациях хлора. По мере насыщения поверхно стных слоев зерен хлором начинается диффузия газа в более глубокие слои зерен, и этот процесс совершается значительно медленнее первого. Переход от первого процесса ко второму в основном отвечает времени защитного действия слоя угля. Напротив, общая хлороемкость должна отвечать статическо му равновесию при полном насыщении зерен угля хлором. То, что поглощение хлора продолжается после динамическо го насыщения угля, подтверждается прямыми опытами по

48