книги из ГПНТБ / Новая геодезическая техника и ее применение в строительстве учеб. пособие

.pdfв |

Москве. Точность контроля на расстоянии до 200 м находилась |

в |

пределах погрешности, равной 1 см [V. 1]. |

Лазерный визир, как датчик створа, применялся для разбив ки трассы ленточного конвейера комплекса КТТО-2 Михайловско го комбината Курской магнитной аномалии [V. 11] для ориенти рования движущихся агрегатов в условиях карьера; выверки вра

щающихся |

цементных |

|

печей; съемки подкрановых |

путей |

||

Луганской |

ГРЭС и |

Красносулинский |

металлургический |

завод |

||

[V. 12]. |

|

|

|

|

|

|

Лазерный визир |

ЛВ- |

5 |

(рис. V. 9) |

создан на базе |

лазера |

|

ОКГ-13. Источник света устанавливается в корпусе, образующем вместе с двумя полуосями горизонтальную ось вращения прибо ра, покоящуюся на колонках (подставках) 5. Коллиматор 2 уста новлен в оправе, связанной с корпусом лазера посредством котировочных винтов. Поворот источника света в вертикальной плоскости осуществляется в пределах 10°, а в горизонтальной плоскости — на 360°. Для плавного и точного наведения прибо ра на объект используются микрометренные винты 3. Приведе ние вертикальной оси прибора в отвесное положение произво-' дится подъемными винтами подставки. Прибор снабжен контакт ным уровнем с ценой деления 20" на 2 мм дуги. Питание прибора комбинированное: или от сети переменного тока пли от аккуму ляторов напряжением 12 В. Потребляемая мощность около 20 Вт.

Лазерный визир ЛВ-5 применялся как датчик створа при раз бивке эстакады через железнодорожные пути у Рижского вокза ла в Москве [V. 24]; для контроля ровности поверхности (в соче тании со специальной «светочувствительной рейкой») взлетнопосадочной полосы Адлерского аэродрома и на других объектах.

§ |

V. 3. Автоматизация геодезического контроля |

с |

помощью прибора управления лучом (ПУЛ) |

При производстве глубинных и планировочных земляных ра бот и земляных сооружений линейного типа требуется обеспечить заданный уклон и ровность поверхности. Для этого перед нача лом земляных работ и в процессе их выполнения производится вертикальная геодезическая разбивка сооружений. Поскольку существующие землеройные машины не приспособлены к взаимо действию с высотными знаками, то оценку толщины срезки или досыпки грунта машинист землеройной машины определяет на глаз; в результате необходимая ровность участка или заданный уклон поверхности достигается многократной проходкой маши ны при частом повторном геодезическом контроле с помощью нивелира.

Большая трудоемкость геодезического контроля, затраты на создание и восстановление сети геодезических точек при выпол нении земляных работ, а также непрерывно возрастающие темпы и объемы строительства служат основанием для разработки и

200

постепенного перехода к полуавтоматическому и автоматическо му геодезическому контролю на основе дистанционного управ ления рабочим органом землеройной машины. Одно из решений

этой |

задачи — использование так |

называемых лучевых |

прибо |

||||

ров, |

где в качестве |

опорной линии |

или |

плоскости, от которой ве |

|||

дется |

измерение превышения, служит |

направленный |

световой |

||||

луч. Прибор, изготовленный на этом принципе, получил |

название |

||||||

прибор |

управления |

лучом |

(ПУЛ), |

одна из моделей |

которого |

||

(ПУЛ-3] выпущена |

малой |

серией |

и входит в комплект |

двухро- |

|||

Рис. |

V.10. |

Схема |

действия |

прибора |

управления |

лучом: |

|

/ — рабочий |

орган |

машины; 2 — |

фотоприемник; |

3 — линия з а д а н н о г о уклона; |

|||

|

4 — поперечное |

сечение |

луча; 5 — прожектор |

|

|||

торного экскаватора |

ЭДР-122 |

конструкции |

ВНИИземмаша. |

||||

ПУЛ-3 используется также и на других землеройных и планиро вочных машинах при выполнении опытно-производственных работ.

Геодезический контроль эффективен при срезке грунта рабо чим органом землеройной машины. При недостатке грунта тре буется его предварительная подсыпка до уровня, превышающего , проектный. ПУЛ-3 предназначен для обеспечения заданного ук лона, сооружений линейного типа (водоотводных канав, трубо проводов, земляного полотна шоссейных дорог и т. п.). Он состо ит (рис. V. 10) из прожектора 5 (направляющей станции) и фо топриемника 2 (приемной станции).

Прожектор устанавливается на земле. С его помощью фор мируется узконаправленный луч, который может быть ориенти рован в пространстве в соответствии с требованиями проектного уклона на объекте работ. Фотоприемник помещается на рабочем органе землеройной машины; его задача — прием информации, передаваемой направляющей станцией и выработка команд для управления вертикальным перемещением рабочего органа маши ны с целью удержания установленного на нем фотоприемника на оси луча прожектора. Рабочий орган землеройной машины по вторяет уклоны, задаваемые световым лучом. Наиболее эффек тивно применение ПУЛ-3 на землеройном агрегате, имеющем гидравлическую подвеску рабочего органа (ножа, отвала, струга и т. п.).

201

Направляющая станция включает прожектор и обтюратор с мотором, модулирующий инфракрасный луч. С помощью биприз

мы луч |

прожектора |

разделен |

симметрично |

равно |

сигнальной |

||

зоной (РСЗ), |

на |

две |

части. Верхняя часть луча модулируется |

||||

частотой |

900 |

Гц, |

н и ж н я я — 1500 |

Гц. Телесный |

угол |

луча равен |

|

1°10', а вертикальный раствор РСЗ составляет 2 мм на расстоя нии 100 м и около 10 мм на расстоянии 500—600 м. Прожектор установлен на алидаде, что позволяет осуществлять вращение его в горизонтальной плоскости на 360° и производить установку в заданном направлении. Вертикальный винт прожектора дает воз-

Рис. V.11. Принципиальная схема фотоприемника ПУЛ и управ ления гидравлическим приводом рабочего органа машины:

/ — усилитель; |

2— |

частотный |

фильтр; 3— |

электромагнитный привод з о |

|

лотника; 4— |

золотник; 5 — гидравлический |

насос; |

6 — фотоэлемент; 7 — |

||

|

луч |

прожектора; |

8 — рабочий |

орган |

машины |

можность изменять наклон луча и придавать РСЗ" заданный ук лон а. В оптическую систему прожектора включены два свето

фильтра— красный и синий. Граница |

раздела |

светофильтров |

|

установлена вертикально — перпендикулярно РСЗ |

луча. Это |

да |

|

ет возможность водителю землеройной |

машины по видимой |

ок |

|

раске луча судить о положении машины |

относительно оси луча. |

||

Таким образом, луч прожектора создает в пространстве две взаимно перпендикулярные плоскости, одна из которых исполь зуется для ориентировки движения машины в плане, а другая (РСЗ) — для ведения рабочего органа по проектному уклону. На деленный такими свойствами луч устраняет необходимость уста новки плановых и высотных знаков детальной геодезической раз бивки в зоне производства земляных работ.

Приемная станция включает |

фотоприемник, усилитель и |

пульт управления. Функциональная |

схема автоматического уп |

равления рабочим органом машины дана на рис. V. 11. Фотопри-

202

емник 6 устанавливается непосредственно на рабочий орган ма шины, а усилитель 1 и пульт управления 2 — в кабине машиниста. При отступлении рабочего органа с линии заданного уклона фо топриемник попадает в одну из зон модулированного светового луча. В этом случае с фотоприемиика снимается электрический сигнал преобладающей частоты, который затем усиливается, по ступает в пульт управления и на электромагнит 3 сервозолотника 4 гидравлического привода. В зависимости от частоты моду лированного света сервозолотник перемещается в ту или иную сторону и тем самым открывает путь для подачи рабочей жидко сти гидросистемы в поршневую или штоковую полости гидроци линдра. Синхронная работа гпдроцнлиндров возвращает рабо чий орган на линию заданного уклона, а фотоприемник — в РСЗ луча. Так как фотоприемник жестко связан с рабочим органом, то последний копирует профиль, задаваемый РСЗ при движении машины.

С помощью ПУЛ-3 были выполнены опытно-производствен ные работы по профилированию прямых с заданным уклоном, разбивке вертикальных и плановых круговых кривых, отрывке дренажных канав, планировке взлетно-посадочных полос грунто вых аэродромов и др. Для работы в автоматическом режиме применялся прицепной струг-метатель непрерывного действия. Приемная станция была подключена к электрозолотниковым распределителям управления вертикальным перемещением ра бочего органа машины с таким расчетом, чтобы оба гидроцилинд ра его подвески работали синхронно на подъем или опускание в зависимости от команд пульта управления. Фотоприемник кре пился непосредственно к кронштейну, связанному с ножом ма шины.

Геодезическое |

обслуживание |

ПУЛ а заключается |

в следую |

щем. До начала |

производства |

работ устанавливается |

направ |

ляющая станция на оси будущего земляного сооружения в 10— 40 м от землеройного агрегата. С помощью нивелира определяет ся отметка РСЗ' луча непосредственно у выхода из прожектора. Найденная отметка РСЗ сравнивается с проектной отметкой оси земляного сооружения в месте установки направляющей станции. Полученная разность определяет высоту установки фотоприем ника над режущей плоскостью рабочего органа машины. Изме нение горизонта РСЗ'возможно путем изменения высоты штати ва, а также путем поднятия или опускания корпуса прожектора на алидаде. После наведения прожектора на фотоприемник на шкале барабанчика устанавливается проектное значения уклона.

Точная установка приемника в РСЗ и необходимое заглуб ление рабочего органа машины производится полуавтоматиче ски при помощи кнопок «вверх» и «вниз» после начала движе ния машины. Затем включается тумблер «автомат» и контроль заданного уклона осуществляется автоматически непрерывно. Задачей водителя является лишь удержание машины в заданном

203

направлении. Система ПУЛ работает уверенно днем и ночью на расстоянии до 750 м при отклонении оптической оси фотоприем ника от направления луча до 6°, но при условии, что фотоприем ник не выходит из луча.

а)

Н,м |

r £ j S 24- |

|

IS |

24 |

|

|

|

|

|

|

61 |

|

|

v |

'Z2<f |

32 IS |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

/6 |

|

|

|

|||

66 |

|

|

|

|

|

if |

|

3383l |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

65 |

|

|

|

|

|

|

26 |

IS |

|

|

54 |

0 |

wo |

200 |

300 |

400 |

500 |

600 |

S,M |

||

5) |

|

|

|

|

|

5) |

|

|

|

|

Н,м |

|

|

|

|

H,M |

|

|

|

|

|

68 |

; 8 ( |

|

|

|

11,4 |

|

24 |

|

|

|

|

27 |

|

|

|

|

|

||||

51 |

2 ^ \ ъ |

л |

20 |

|

/2,2 |

|

|

23 |

|

|

44 |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

66 |

|

|

|

ЗБ |

|

12,0 |

|

|

|

|

|

|

|

ч |

|

23 |

|

|

|

||

|

|

|

|

ir *28 |

l!,B |

|

|

|

||

65 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

10— |

|

|

|

|

|

64 |

0 |

WO |

200 |

5, м |

11,6 |

|

100 |

200 |

S, м |

|

|

|

|

||||||||

Рис. V.12.. Профили, |

полученные с |

помощью |

ПУЛа: |

|||||||

а — прямой |

|

участок; б — плановая |

кривая; е — вертикальная |

|||||||

кривая. Сплошной линией показан фактический |

профиль; |

|||||||||

штриховой — проектный; |

цифрами |

вдоль |

профиля — отклоне |

|||||||

ние фактического профиля от |

проектного в миллиметрах |

|||||||||

На рис. V. 12, а представлен профиль прямой длиной 680 м с уклоном 6,4, полученный с помощью ПУЛа за один проход ма шины. Для определения точности выравнивания поверхности по следу режущего органа машины выполнена нивелировка по точ кам через 10 м. На рисунке выписаны отклонения в миллиметрах фактического профиля от проектного. Среднеквадратичная ошиб ка выравнивания составляет 18 мм. Такую точность автоматиче ского выравнивания поверхности следует считать удовлетвори тельной, имея в виду, что нормативная точность составляла 50 мм. При геодезическом контроле с помощью нивелира норма тивная точность выравнивания достигается, обычно, за 3—6 про ходов машины.

На рис. V. 12, в дан профиль вертикальной кривой с радиусом кривизны 20 км. Для ведения рабочего органа по дуге верти кальной кривой ' был применен следующий метод. Для ряда то чек через 10 м по дальности для заданного значения радиуса кривизны и уклона РСЗ на исходной точке были вычислены-зна чения уклонов. Расстояние до фотоприемника в процессе движе ния машины измерялось внутрибазовым дальномером типа ДВ-20. Изменение наклона луча прожектора производилось

204

вручную оператором направляющей станции. Среднеквадратич

ная ошибка отклонения фактического профиля от |

проектного |

составила 20 мм. |

|

На рис. V. 12, б приведены результаты разбивки |

плановой |

кривой радиуса 400 м. Для ведения рабочего'органа по духе пла новой кривой аналогично разбивке вертикальной кривой через каждые 10 м по дальности были вычислены поправки к проект ному значению уклона. По ходу движения машины внутрибазовым дальномером измерялось расстояние до фотоприемника, и оператор направляющей станции, непрерывно сопровождающий лучом фотоприемник, вводил поправку в наклон луча.

Для более полного представления о точности автоматическо го геодезического контроля в табл. V. 3 приведены результаты не которых других опытно-производственных работ с применением ПУЛ а

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Т а б л и ц а |

V.3 |

|

|

Технические |

результаты точности геодезического |

контроля |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Максимальные |

отклонения от |

||

|

|

|

|

|

|

Длина |

Среднеквад |

проектного |

профиля, |

мм |

|

|

Вид л работ |

|

|

|

ратичная |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

объекта, м |

ошибка пла |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

нировки, мм |

положитель |

отрицательные |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

ные |

|

||

Плановая кривая |

|

радиуса |

308 |

± 2 3 |

48 |

|

44 |

|

|||

400 м с уклоном 20 |

(тысяч- |

|

|

|

|

|

|

||||

ЕС ых) |

|

кривая |

(вы |

300 |

20 |

38 |

|

28 |

|

||

Вертикальная |

/ |

|

|||||||||

пуклая) |

радиуса |

20 |

км |

550 |

|

|

|

27 |

|

||

Вертикальная.кривая |

(во |

18 |

30 |

|

|

||||||

гнутая) |

радиуса |

5 |

|

км |

|

|

|

|

|

26 |

|

Прямой участок |

с |

уклоном |

680 |

18 |

42 |

|

|

||||

6,4 (тыс.) |

|

|

|

|

|

|

|

|

51 |

|

|

Прямой участок |

с |

нулевым |

1000 |

20 |

40 |

|

|

||||

уклоном

Приведенные результаты показывают, что в автоматическом режиме достигается сравнительно высокая точность выравнива ния поверхности. Уменьшение количества проходов машины по вышает производительность труда и способствует повышению экономических показателей этого вида работ.

При анализе ошибок планировки поверхности следует иметь в виду, что ошибки складываются из ширины РСЗ по вертикали,

инерционности |

гидравлической |

системы, ошибок, |

вызываемых |

флуктуациями луча в воздухе |

и др. Целесообразную дальность |

||

действия ПУЛ а |

следует ограничивать допустимым |

значением |

|

систематической ошибки за кривизну Земли и рефракцию, так как автоматизация учета этой погрешности сопряжена со зна чительными техническими трудностями. По-видимому оптималь ная для ПУЛ а дальность действия составляет 300—400 м.

205

. Внедрение системы автоматики должно проходить в содру жестве конструкторов землеройных машин и геодезистов. Необ ходима разработка гидравлической системы, способной выдер живать многократные переключения с частотой до 10—15 пере ключений в минуту на спуск и подъем рабочего органа при весе последнего до 1 т.

§ V. 4. Применение лазеров для измерения деформаций сооружений и установки в створ технологического оборудования

Изучение деформаций сооружений, вызываемых осадками и горизонтальными смещениями, обычно осуществляется геодези ческими методами. Осадки сооружений (смещения в вертикаль ной плоскости) как правило определяют с помощью повторного высокоточного нивелирования. Для наблюдений за сдвигами (горизонтальными смещениями) обычно применяют створный метод. Под створными понимают геодезические измерения, вы полняемые с целью определения незначительных отклонений про межуточных точек от прямой, проходящей через два крайних (исходных) пункта, называемых опорными. Створные измерения применяются и для установки технологического оборудования в проектное положение. При этом относительно опорных точек в на туре производится разбивка и закрепление монтажных осей, ко торые могут совпадать с рабочими осями устанавливаемого тех нологического оборудования или быть параллельными им.

Монтажная ось представляет собой прямолинейный отрезок или систему жестко связанных по азимуту прямолинейных отрез ков, закрепленных в натуре опорными точками. При значительной длине монтажной оси путем створных наблюдений определяют ряд промежуточных точек, находящихся в одном створе с опор ными. Точность осуществления монтажной оси зависит от назна чения устанавливаемого технологического оборудования.

В некоторых случаях точность установки технологического оборудования на участке протяженностью 2—3 км должна сос тавлять десятые доли миллиметра (линейные ускорители элемен тарных частиц), следовательно, разбивка монтажных осей в на туре должна осуществляться в два-три раза точнее. Уникальные по точности створные измерения выполняются при создании уско рителен элементарных частиц, направляющих путей большого протяжения, специальных передающих антенн, автоматических поточных производственных линий и т. п. В дальнейшем, в период эксплуатации подобных сооружений должен осуществляться геодезический контроль за положением технологического обору дования.

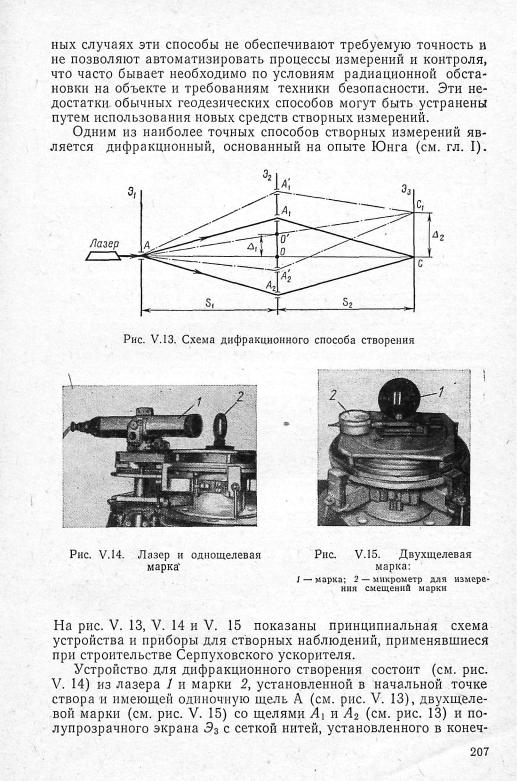

Наиболее распространенные традиционные способы створных измерений — оптический и струнно-оптический. Однако в отдель-

206

Созданы автоматические лазерные устройства для створных измерений, позволяющие производить измерения нестворностей при расстоянии около 1 км с погрешностью порядка 0,25 мм [V. 28]. Для уменьшения влияния «шума» излучение лазера мо дулируется.

Высокая точность, быстрота и дистанционное управление створными измерениями могут быть достигнуты при использова нии автоматического устройства, созданного на основе лазера, зонных пластин и следящего фотоэлектрического приемника. Та кое устройство используется в США для установки и контроля

положения 273 блоков |

магнитов Стенфордского |

ускорителя |

||

[V. 28]. Устройство (рис. V. 17) |

состоит из источника |

света — ге- |

||

лий-неоновного лазера /, |

зонных пластин 2 |

и фотодетектора 3. |

||

Створ, относительно которого |

производится |

определение смеще- |

||

S, |

|

S; |

|

|

Рис. |

V.17. Схема лазерного |

интерференционного |

|

|

|

створофиксатора: |

|

/ — лазер; |

2— зонные пластины; 3— |

фотодетектор; 4— конеч |

|

ная |

точка |

створа; 5 — поверяемый |

магнитный блок; 6 — на |

|

|

чальная точка |

створа |

ний оборудования ускорителя в плане и по высоте, проходит че рез центры зонных пластин, укрепленных на железобетонныз столбах в начальной- 6 и конечной 4 точках.

Для ослабления внешних условий световой луч проходит в трубе, в которой создан вакуум порядка 0,01 мм рт. ст. Контроль за положением блоков магнитов осуществляется автоматически на участке протяженностью 3 км. На каждом блоке 5, положение которого контролируется, шарнирно прикреплена зонная пласти

на, имеющая возможность |

устанавливаться |

вертикально, |

пере |

крывая световой пучок, или |

автоматически |

выводиться из |

него. |

Зонные пластины (см. рис. 1, 9) изготовлены из листов |

меди |

||

и покрыты никелем. Пластины имеют систему прямоугольных отверстий, расположенных таким образом, чтобы при их освеще нии лучом лазера в центре создаваемого ими изображения источ ника света освещенность возрастала, т. е. в плоскости изображе ния, совпадающего с плоскостью фотодетектора, происходило сложение световых колебаний.

209