книги из ГПНТБ / Будагов Б.А. Геоморфология и новейшая тектоника Юго-Восточного Кавказа

.pdfли образованию горно-луговых почв, которые обеспечили раз витие субальпийских лугов.

Гильгильчайский район почти полностью охватывает бас сейн одноименной реки или часть северного склона Главного Кавказского хребта между горами Кялгиз и Дибрар и отре зок Бокового хребта между горами Килит и Чырахкала. С юга район интенсивно расчленен правыми притоками р. Гильгильчай, а с севера — оврагами и суходолами. Здесь имеются антиклинальные хребты, синклинальные котловины и плато, хорошо сохранившиеся в рельефе выравнивания, оползни, бедленд и т. д. Климатические условия района неодинаковые. В южной части выпадают обильные атмосферные осадки (600 мм за год), а в северной части значительно меньше (400 мм за год). Это отражается на развитии и степени рас пространения экзогенных процессов.

Гильгильчайский район имеет сложное геолого-тектониче ское строение. Здесь широко распространены меловые, а в значительно меньшей степени — юрские отложения. И те и другие представлены глинами, мергелями, известняками, пес чаниками. Основными структурными элементами района (с юга на север) являются западная часть Дибрарско-Яшмин- ского синклинория, восточная оконечность Тфанского антиклинория, западная часть Хызинского синклинория и цен тральный отрезок Тенгинско-Бешбармакского антиклинория. Стык между первыми двумя структурами, а восточнее между Хызинским и Дибрарско-Яшминским синклинорием, проходит по линии ХалтанТермианского надвига. Все эти крупные тек тонические структуры находят свое прямое отражение в рельефе.

В рельефе Гильгильчайского района находят свое отраже ние Тахтаяйлагская и Чухурюрдская поверхности выравнива ния, которые местами заметно деформированы. Элементы Тахтаяйлагской поверхности можно наблюдать на водораз деле Бокового хребта, в верховьях р. Гильгильчай и других местах. Чухурюрдская поверхность выравнивания выражена не столь отчетливо. Частично она сохранилась в полосе водо раздельного пространства правых притоков р. Гильгильчай, особенно в нижнем его течении.

В пределах Гильгильчайского района мы считаем необхо димым выделить четыре подрайона: Халтанский, Атачайский, Дагнинский и Чирахкалинский, а не три, как это было сде лано нами ранее (Б. А. Будагов, 1957).

Х а л т а н с к и й п о д р а й о н охватывает группу эрозион но-тектонических котловин и хребет Кайтар-Коджа. В преде лах подрайона развиты глины с прослоями песчаников и известняков нижнего мела (готерив-баррем или кайтарская и халчайская свиты), котловины интенсивно расчленены. Осо бенно это характерно для Джархачичайской котловины, где

170

эрозионная деятельность протекает более активно, чем в пре делах других котловин. Истоки притоков р. Джархачичай мигрируют к югу, что приводит к перехвату в верховьях реки истоковых частей бассейна р. Сумгаит, принадлежащей южно му склону Главного Кавказского хребта. Притоки р. Халтан чай, врезаясь в южный борт Халтанской котловины, образуют узкие долины глубиной до 40—80 м. Дно котловины отвечает самой высокой террасовой поверхности притоков р. Халтанчай. На склонах долин имеется ряд террас с более низким уровнем над урезом.

Хребет Кайтар-Коджа в нижне- и среднечетвертичное вре мя был серьезной преградой для р. Халтанчай. Значительное отставание вреза р. Халтанчай от скорости поднятия КайтарКоджинского хребта способствовало запруживанию русла реки и образованию озер. Озерные отложения ясно выделяют ся в разрезах аккумулятивных террас, расположенных между с. Халтан и хребтом Кайтар-Коджа. Образование запрудного озера в Халтанской котловине и отсутствие такового в Джарчахичайской, а также интенсивность эрозии в пределах по следней связано, по нашему мнению, с резким сужением и понижением Кайтар-Коджинского хребта с запада. Кызылчайская котловина расположена восточнее Халтанской и за нимает небольшую территорию.

В пределах Халтанской группы котловин, особенно в южной части, широко развиты оползни. Кайтар-Коджинский хребет, отвечающий одноименной антиклинали, представляет собой узкую возвышенность с крутыми склонами и гребневид ным водоразделом. На южном склоне его развит бедленд. Прорезающие хребет реки образуют глубокие и узкие ущелья, переходящие местами в теснины. Отмеченный скалистыми обрывами южный контур хребта совпадает с упомянутым выше Халтан-Гермианским надвигом, линия которого трасси руется здесь и выходами минеральных источников.

А т а ч а й с к и й п о д р а й о н расположен к востоку от Халтанского подрайона и охватывает бассейн одноименной реки. В пределах этого подрайона распространены мергели, глины, известняки, песчаники верхнего мела (туронский, коньякский, сантонский и кампанский ярусы), образующие, как правило, синклинальное плато, бронированные известня ками. Здесь широко распространены оползни, особенно ополз- пи-иотоки. Последние почти полностью отсутствуют в преде лах Халтанского подрайона. Крупными оползневыми потоками Атачайского подрайона являются Алтыагачский, Бахишли!^ ский и Халанджский. Первые два развиты на правом склоне р. Атачай, а последний — занимает оба склона р. Халанджчай. Амфитеатры этих оползневых потоков приурочены к се веро-восточным и северо-западной оконечностям Ярдымджанского плато.

171

Длина Бахишлинского оползневого потока доходит до 1,5— 2 км, а длина потока, двигавшегося по руслу р. Атачай, дохо дит до 5 км. Верхняя часть оползневого потока подвижна и приносит большой вред дорожному строительству. Оползне вые отложения русла р. Атачай двигаются крайне медленно и размываются рекой.

Бахишлинские оползневые потоки зарождаются на обоих склонах одноименной реки. Ниже они объединяются в русле реки и двигаются вниз по течению. Оползневые отложения являются естественной преградой для реки. Врезаясь в них, река образует узкое оврагообразное русло. Селевые потоки, разгружаются выше этой преграды, образуя каменные поля. В случае прорыва рекой оползневых отложений сели прохо дят и ниже.

Речные террасы в среднем и нижнем течениях р. Атачай сохранились хорошо, а в верхнем течении плохо, т. к. здесь широко развиты оползни.

Д а г н и н с к и й |

п о д р а й о н охватывает Гильгильчайскую |

|

котловину и склоны гор, |

которые выделяются развитием арид |

|

но-денудационных |

форм |

рельефа — бедленда и глинистого |

карста. |

|

|

Этот подрайон крайне интенсивно расчленен нижними те чениями правых притоков р. Гильгильчай и многочисленными суходолами и оврагами, имеющими густую сеть на левом скло не р. Гильгильчай. Бедленд особенно широко развит на южном склоне Бокового хребта (в пределах подрайона), занимая: большую площадь на правом склоне долины р. Гильгильчай. Проявление бедленда имеет место на левых склонах долин в средних течениях рек Дагначай, Джархачичай и Кызылчай, но занимает он небольшую площадь. Следствием развития бедленда на склонах помимо аридности климата является отсутствие почвенного и растительного покрова. На склонах' аккумулятивных и эрозионно-аккумулятивных террас широко развиты земляные пирамиды. Оползни на территории под района встречаются крайне редко, развиваясь в основном на. склонах правых притоков р. Гильгильчая.

Ч и р а х к а л и н с к и й п о д р а й о н охватывает централь ную часть Бокового хребта, между реками Вельвеличай на западе и Гильгильчай на востоке и имеет абсолютную высоту от 1200 до 1800 м. Подрайон сложен главным образом мело выми отложениями, которые состоят из известняков, мерге лей, глин и прослоев песчаника. Верхнеюрские отложения, представленные песчаниками и гравелитами, развиты на уча стке восточного окончания подрайона — села Тека, Гюнчи и Гюлех. Выходы этих отложений сосредоточены в полосе Тенгинского антиклинория, почти полностью соответствующего Чирахкалинскому подрайону. Выходы, лузитанских известня

172

ков на г. Чирахкая образуют остроторчащие скалы дибрарского типа.

Северный склон Бокового хребта расчленен истоками рек Шабранчай и Дивичичай, которые образовали густую сеть не глубоких и узких долин. На южном склоне истоки левых при токов р. Гильгильчай почти нигде не достигают водораздела. Расчленение носит аридно-денудационный характер. Южнее водораздельной линии, т. е. ближе к руслу р. Гильгильчай на склоне развит бедленд.

На северном склоне Бокового хребта, в пределах данного подрайона, оползни особенно широко развиты в Нохурларской котловине. Здесь имеется ряд активно действующих оползневых потоков. От движения оползней страдают села Нохурлар, Лезги и др. Увлажненность на северном скло не гораздо большая, чем на южном. По этой причине оползни на южном склоне в районе сел Гюнчи и Гаджиискендерли имеют крайне ограниченное распространение. Потоки Гюнчалского оползневого потока, передвигаясь на расстояние около 11 км достигают русла р. Гильгильчая.

На водоразделе подрайона развита Тахтаяйлагская по верхность выравнивания. Высота ее колеблется между 1500— 1700 м. Столь существенная разница высот данной поверхно сти связана в основном с ее деформированностью. Выровнен ные пространства хорошо обрисованы в районе Кетандаг, к северо-востоку от кишлака Шарья, к западу от г. Чарах и др.

В северной части района распространен лес, на водораз дельной линии — субальпийские луга, а в южной части — за сухолюбивый редкий растительный покров с кустарниками. Территория используется под зерновые культуры, сенокосы и т. д.

Низкогорный пояс (10G0—1200 м). В пределах низкогорного пояса, имеющего аридно-тектонические, эрозионно-тектониче ские, эрозионно-денудационно-моноклинальные и другие типы рельефа, выделяются: Шемахинский, Кобыстанский, Апшеронский, Тыгчай-Дивичинский и Кусарский районы.

Шемахинский район охватывает горную территорию, распо ложенную между реками Гирдыманчай (на западе) и Чикилчай (на востоке). В этот район входят части поднятия Лянгябизской гряды и Шемахинско-Кобыстанского синклинория. Последний представлен рядом антиклиналей (Талышнуринская, Южно-Кюрдмашикская, Новоастрахановская, Пирбейлинская, Арпабулагская, Караязская и др.) и синклиналей (Конагкендская, Карабулагская и др.) второго и третьего порядков. Весь этот район сложен меловыми (Ильхидагская, Агбуранская, Юнусдагская, Кемчинская свиты) и полным разрезом третичных отложений, состоящих из глин, известня ков, мергелей и др. Четвертичные континентальные образова-

173

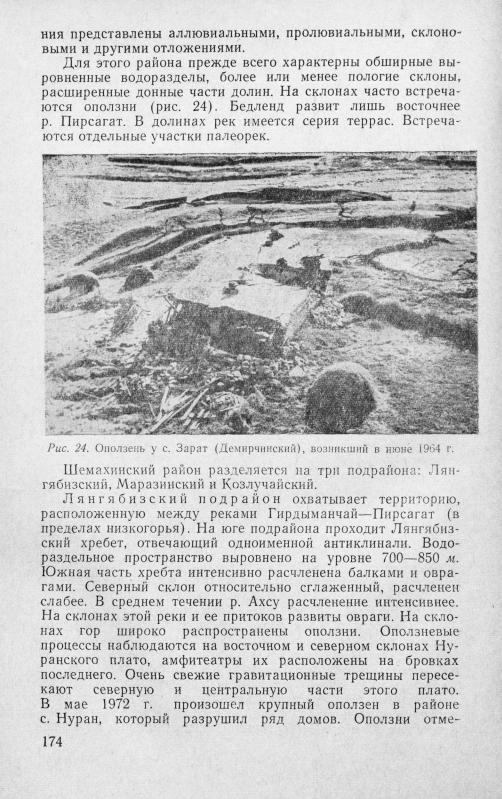

чаются также и к северу от него (у сел Тирджан, Сулут, Ленинабад, Дильман и др.). К юго-востоку от Нуранского плато в районе с. Талыш имеются закрепленные оползневые потоки. По долине р. Ахсу иногда проходят водо-каменные сели. В районе с. Сулут располагаются небольшие грязевые вулканы. Майсаринская гряда, перпендикулярно прорезанная р. Русларчай, характеризуется крутыми и скальными южны ми и сглаженными северными склонами. На северном склоне встречаются и оползни. Вниз по течению р. Зогаловачай ее долина, расширяясь, сливается с долиной р. Пирсагат. Уча сток их слияния представляет собой обширную эрозионно тектоническую котловину.

В отличие от Лянгябизского в пределах М а р а з и н е к о г о п о д р а й о н а имеется ряд крупных плато, охватывающих основную его территорию.

Южнее Дузанского плато расположено Хильмилинское с хорошо выровненной поверхностью и крутыми склонами. На северо-восточном склоне развит бедленд, овраги, обвальные отложения и реже закрепленные оползневые участки.

Западный склон охвачен оползнями; овражная сеть раз вита густо. К северу от этого плато в рельефе выделяется уча сток Палео-Пирсагата. К югу и юго-западу от Маразинского плато протягивается Сюндинское плато, с запада расчленен ное левыми притоками р. Пирсагат, а с юго-запада — прито ками р. Аджидере. На востоке имеется ряд оврагов с разви тым на их склонах бедлендом. Сюндинское плато на юге уступом переходит в Маразинское, на склонах которого раз вит бедленд и овражно-балочная сеть. Его южным ограниче нием является Гиджакинская гряда. Долины рек в пределах данного подрайона расширенные, склоны пологие, а местами крутые. В этом подрайоне развиты фрагменты Шемахинской поверхности выравнивания.

Для рельефа К о з л у ч а й с к о г о п о д р а й о н а характер ны сглаженные и зачастую выровненные водоразделы с кру тыми, а местами обрывистыми склонами и широкими долина ми рек. В северной части района развита Тахтаяйлагская поверхность выравнивания, хорошо сохранившаяся в между речье рек Козлучай—Мутнянка и др. Южную часть района занимают обширные выровненные пространства Чухурюрдской поверхности выравнивания. Высота Чухурюрдского плато достигает 1300 м; оно имеет вогнутую центральную и припод нятую юго-восточную части. На западе склоны плато обрыви стые, на востоке — крутые. Астраханское плато наклонено к югу. На его склонах, в отличие от Чухурюрдского, помимо оползней встречаются слаборазвитый бедленд, реже—глинис тый карст. Склоны Дузанского плато характеризуются прежде всего широким развитием бедленда. В восточной части плато имеются слабодействующие грифоны грязевых вулканов.

175

Для рельефа Козлучайского подрайона характерны также крупные оползни-потоки. Амфитеатр Сардыханинского ополз невого потока расположен на правом склоне долины р. Козлучай. Общая протяженность достигает 3 км. Его конус спу скается в русло реки, образуя здесь глубокое, до 40 м, ущелье. Пирбейлинский оползневый поток начинается в районе Кызылноур и протягивается к югу на расстояние более 4 км. Ана логичные оползни-потоки развиты к западу от оз. Кызылноур, в долине р. Лякичай и др. В южной части описываемого райо на, т. е. в районе развития рельефа бедленд нижние и средние части склонов закреплены и на них развит карст. Площадные оползни зачастую развиты на склонах речных долин. Выше и ниже конусов оползневых потоков русло рек обычно резко расширено, и здесь наблюдаются высокие поймы и низкие тер расы. Под действием регрессивной эрозии в верховьях р. ГильГильчай исток р. Лякичай в районе водораздельной линии Главного хребта перехвачен.

На склонах речных долин наблюдаются молодые врезы, овраги и балки. В южном направлении, особенно на склонах долин рек Чикильчай и Козлучай образуются аридные формы рельефа, особенно бедленд. Последние приурочены к склонам южной экспозиции и особенно хорошо развиты на склонах до лины р. Чикильчай (главным образом на ее левом склоне) южнее коч. Тахтаяйлаг, р. Козлучай, южнее с Пирбейли и т. д.

В бассейнах рек Лякичай и Козлучай наблюдается зарож дение селевых потоков, отложения которых накоплены на поверхностях пойм, занимая обширные площади. Судя по составу отложений, зародившиеся здесь сели были водокаменными.

Между реками Сарыбашчай и Лякичай севернее мери диана с. Астрахановки на абсолютной высоте 1200 м хорошо сохранились следы древней гидрографической сети (ПалеоКозлучай). На склонах этого участка древней долины сохра нились и древние террасы. Перестройка речной сети имела место в среднечетвертичное время.

Кобыстанский район занимает юго-восточную периферию Юго-Восточного Кавказа. Для него характерны низкие арид но-денудационные структурные горы. Здесь наблюдаются небольшие хребты, которые соответствуют брахиантиклиналям, гребневидным и линейным антиклиналям. Синклиналям соответствуют обширные котловины. Синклинальное плато за нимает значительную территорию. Широко распространен бедленд, глинистый карст. Одной из характерных форм релье фа являются грязевые вулканы. В современных долинах рек развита серия речных террас. Хорошо прослеживаются в рельефе следы древней гидрографической сети в виде террас, конусов выноса, покинутых долин и перехватов. Местами раз виваются эрозионные процессы. Вдоль береговой полосы рас

176

пространены верхнечетвертичные морские террасы. Нижне- и среднечетвертичные террасы наблюдаются на склонах гор, окаймляющих прибрежную полосу.

В пределах Кобыстанского района выделяются четыре под района (Северо-Восточный, Юго-Восточный, Центральный и Западный Кобыстан).

С е в е р о - В о с т о ч н ы й К о б ы с т а н с к и й п о д р а й о н охватывает среднее и нижнее течение р. Кенда, долины рек Сумгаит и Джангичай. Здесь, как и в других подрайонах Кобыстана, развиты третичные глинистые отложения и известня ки. Четвертичные отложения представлены галечниками, суг линками и др. Выходы известняков редко где бронируют рельеф. В тектоническом отношении подрайон представляет часть Шемахинско-Кобыстанского синклинория (рис. 25).

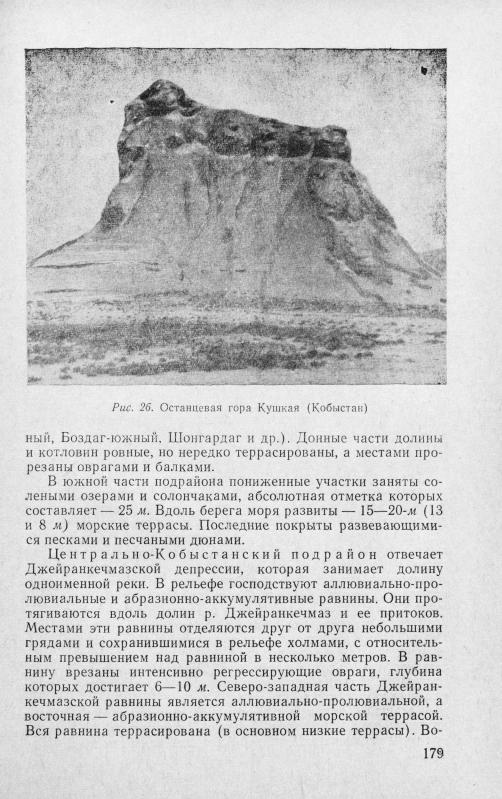

Для данного подрайона характерны небольшие гряды и возвышенности. Вдоль левого берега р. Кенда протягивается юго-восточная оконечность Главного Кавказского хребта. В юго-восточной части рек Кенда и Сумгаит в рельефе резко выделяются горы Маяш, Агриджа, Ильхидаг, Исламдаг и Караислам. На их склонах (особенно южных и юго-восточных) развит бедленд. Между долинами рек Кенда и Джангичай расположены Шахандагское плато, горы Гибладаг (Кублядаг), Сияки, Джанги, Нефтик и др. Бедленд развит редко. На правом берегу р. Джангичай протягиваются почти с запада на восток гряды (Шайблар, Гайыблар, Достыбазы и др.). Вдоль долин имеются расширенные участки и котловины с хорошо выровненным дном. Уклоны склонов небольшие. Реки по мере врезания образовали террасы. Начиная от киш. Сальджулга до г. Маяш вдоль долины р. Кенда протягивается синклинальная котловина. Река на северо-западе врезана в нее до 4—6 м, а к северо-западу от г. Маяш — до 70—100 м. Подобная обширная террасированная котловина развита в районе кишлаков Шахан, Вейс и др. (рис. 26).

На северо-восточном склоне г. Б. Сияки развиты речные террасы р. палео-Тудар. Следы древней гидрографической сети сохранились также в районе киш. Тарвахарва, между г. Кибладаг и киш. Тарвахарва, между гг. Кибладаг и Б. Сия ки, к северу от г. Исламдаг и др. Склоны некоторых гор терра сированы. Так, например, восточная часть г. Джанги отвечает 300-л террасе р. Джанги и др.

Основная часть территории подрайона занята Кобыстанской поверхностью выравнивания с абсолютными высотами

400—500 м.

В |

Юг о - Во с т о ч н о м К о б ы с т а н с к о м п о д р а й о н е |

горы, |

как правило, отвечают синклинальным тектоническим |

структурам. В пределах этого подрайона большие площади заняты Гюздагским, Бакинским, Кергезским, Гюльбахтским и другими плато. Они бронированы известняками, покрыва-

616— 12 |

177 |

Рис. 25. Геоморфологическая карта-схема Кобыстан и Апшеронского полу острова (составил Б. А. Будагов (1965) с использованием материалов Д. А. Лидиенберга (1962) и Н. Ш. Ширинова, (1965)

I. Область преобладающих поднятий и денудаций Денудационно-структурные горы Аридные: 1—низкие, интенсивно расчлененные, складчатые; 2—низкие,

средперасчлененные с обращенным рельефом Структурно-денудационные горы Эрозионные: 3—низкие, среднерасчлененные, складчатые

Аридные: 4—низкие, интенсивно расчлененные, складчатые; 5—низкие, среднерасчлененные, складчатые, 6—низкие, слаборасчлененные, складчатые

Котловины:

7—эрозионно-структурные; 8—эрозионно-денудационные, 9—эрозионно дефляционные, 10—озерно-солончаковые, И —структурно-аридно-денуда ционные, 12—структурно-эрозионные.

II. Область преобладающих опусканий и аккумуляций Аккумулятивные равнины

Аллювиально-пролювиальные: 13—среднерасчлененные, 14—слаборас члененные

Пролювиально-делювиальные: 15—слаборасчлененные Озерно-солончаковые: 16—слаборасчлененные Морские: 17—террасированные, нерасчлененные; 18—лагунные, нерас-

члененные

Абразивно-аккумулятивные:

Морские: 19—нерасчлененные, Грязе-вулканические горы: 20—низкие среднерасчлененные, 21—низкие,

слаборасчлененные, 22—низкие, интенсивно расчлененные.

ющими глинистые отложения. Склоны плато крутые, характе ризуются, в основном, развитием бедленда. У подножия скло нов отмечаются скопления обвальных материалов. Отдельные антиклинальные складки (Шабандагская и др.) выражены в рельефе горными грядами. Синклинальные возвышенности в плато разделены речными долинами или котловинами, кото рые обычно соответствуют антиклинальным складкам.

Вдоль сводовых частей антиклиналей выделяется ряд гря зевых вулканов, поднимающихся до 250— 300 м (Боздаг-север-

178