книги из ГПНТБ / Будагов Б.А. Геоморфология и новейшая тектоника Юго-Восточного Кавказа

.pdfсел Демирчи, Астрахановка, на Апшеронском полуострове, :■ Дивичинском районе и т. д.

По данным В. Е. Хайна (1948), грязевые вулканы в тече ние плиоцена действовали в северо-западной части низкогорий южного склона Юго-Восточного Кавказа, а позже они постепенно перемещались в юго-восточном направлении и в четвертичное время охватили территорию, где они действуют в настоящее время.

Миграция грязевых вулканов была тесно связана с ана логичным процессом активизации складкообразования в на правлении с северо-запада на юго-восток. А. Б. Ронов (1949) это объясняет тем, что изменение режима колебательных дви жений определяло одновременные изменения диаиирового, гидрогеологического и газового режима в зоне грязевых вул канов.

Заметное усиление активности грязевых вулканов с север- северо-запада на юг-юго-восток соответственно связано с перестройкой складчатости во времени и пространстве.

Исследования ряда авторов, особенно Д. А. Агаларовой (1945), доказали, что изменения стратиграфической приуро ченности корней грязевых вулканов тоже подчиняются опре деленной закономерности. В направлении с север-северо-за пада на юг-юго-восток корни грязевых вулкановиспытывают «омоложение», меняя свой возраст от юры до четвертичного периода. Выбросы юрских отложений присущи грязевым вул канам, которые развиты в зоне слабой активности грязевых вулканов Дибрарско-Яшминской тектонической зоны, Куркачидагского, Кемчинского поднятий и др.; породы мелового возраста характеризуют брекчию грязевых вулканов северной и центральной полосы Кобыстана, а третичных отложений — Юго-Восточного Кобыстана и мелководной полосы Каспий ского моря. По последним данным М. М. Зейналова (I960), корни грязевых вулканов северо-западной части Южного Ко быстана (Теюкахтарминский, Чеилдаг—Сюндинский, Гирда— Калантартапинский антиклинальные пояса) доходят до оли- гоцен-миоценовых отложений, а юго-восточной части (Б. Кянизадаг— Кылыч-Ташмарданский антиклинальный пояс и Алятская гряда) — до верхнего мела.

М. М. Зейналов (1960), анализируя историю развития Южного Кобыстана, пришел к выводу, что проявления грязе вых вулканов в век продуктивной толщи были слабыми, но заметно усилились в начале акчагыла, на что указывал еще И. М. Губкин (1937). В связи с активизацией новейших тек тонических движений проявление грязевых вулканов в апше ронском веке усиливается, о чем свидетельствует ископаемая сопочная брекчия (Айрантекян, Солахай, Ташмардан и др.). В результате регрессии четвертичного моря грязевые вулканы действовали в континентальных условиях. В Южном Кобы-

130

стане деятельность грязевых вулканов отмечается с верх него Майкопа и по настоящее время.

Активизация грязевых вулканов тесно связана и с сейсмич ностью Юго-Восточного Кавказа. Исследования предыдущих авторов, а также данные последних лет свидетельствуют о том, что грязевые вулканы извергаются и во время сильных подземных толчков, т. е. землетрясений.

Количественная характеристика новейших тектонических движений и их отражение в современном рельефе

За плиоцен-четвертичный период Большой Кавказ вообще и его юго-восточная оконечность в частности, был подвержен неотектоническим движениям огромного размаха. В этом не трудно убедиться на основании анализа высот и деформации поверхностей выравнивания и степени погруженности кореллятивных отложений, которые являются основными данными для количественной оценки амплитуды новейших тектониче ских движений. Начиная с меотиса по четвертичный период, в районе гор. Базар-Дюзи, Тфан и Шахдаг рельеф был при поднят на высоту порядка 3600 м. Продолжительность этого поднятия составляет около 12,5 млн. лет (Г. Д. Афанасьев, Г. П. Багдасарян, М. А. Гаррис, И. X. Хамрабаев, 1963). В таком случае средняя скорость поднятия составляет 0,3 мм в год. Интенсивность неотектонических поднятий не была оди наковой во времени и пространстве. Из 3600 м неотектонического поднятия на долю нижнесреднеплиоценового времени приходится 2000 м (табл. 2). Это воздымание произошло за

Т а б л и ц а 2

Новейшие тектонические поднятия

Геологические периоды |

Продолжитель |

Подня |

|

ное! ь, млн лет |

тие, м |

||

|

|||

Плиоцен-четвертичный |

12,5 |

3600 |

|

Нижне-среднеплиоцен |

10 |

2000 |

|

Верхнеплиоцен-четвертичный |

2,5 |

1600 |

|

Акчагыл |

1 |

400 |

|

Апшерон |

1 |

800 |

|

Четвертичный |

0,5 |

400 |

Средняя ско рость подня тий, мм гсд

0,3

0,2

0,64

0,4

0,8

0,8

10 млн. лет, что составляет 0,2 мм в год. На долю верхнеплио- цен-четвертичного отрезка времени приходится 1600 м, что соответствует скорости поднятия 0,64 мм в год. Сравнение этих чисел показывает, что скорость подъема в течение верх- неплиоцен-четвертичного интервала значительно превышает

131

•скорость предыдущего этапа. Но и в течение верхнеплиоденчетвертичиого отрезка скорость поднятий распространяется неравномерно. За 1 млн. лет акчагыльского века среднее под нятие гор составило около 400 м, а за то же время в апшеронском веке величина поднятия достигала 800 м. Такая же как и в акчагыльском веке величина поднятия устанавливается для четвертичного периода — 400 м за 0,5 млн. лет. Таким образом, средняя скорость поднятия в акчагыле составила 0,4 мм в год, а в апшероне и четвертичном периоде — 0,8 мм в год (Б. А. Будагов, 1968). По данным А. Л. Цагарели (1966), для территории Грузии скорость неотектонических движении

четвертичного периода |

(с учетом |

продолжительности его в |

1 млн. лет) достигала |

2 мм в год, |

что в пять раз превышает |

темп роста гор на Юго-Восточном Кавказе. С этим никак нельзя согласиться.

Наряду с интенсивным поднятием происходило и прогиба ние отдельных депрессионных зон. Скорость прогибания также оказывается различной для разных депрессионных зон и раз личной в течение всего неотектонического этапа. Здесь, начиная с верхнего сармата средняя скорость опускания в западной части Аджиноурских предгорий измеряется величиной 0,25 мм в год.

Для Апшеронской области мы располагаем уверенными данными, начиная с века продуктивной толщи. Соотношение мощностей осадков и времени их накопления позволяет го ворить о погребении со средней скоростью в 1 мм в год. Для этого же отрезка времени скорость прогибания в Шемахин- ско-Кобыстанской области составила 0,8 мм в год. В Среднекуринской области, начиная с сармата, скорость прогибания определяется величиной 0,44 мм в год, а в Предталышском прогибе за верхнеплиоцен-четвертичный отрезок — всего

0,1 мм в год (табл. 3).

Общая амплитуда неотектонических движений на терри тории азербайджанской части Большого Кавказа и в приле гающих к ней депрессионных зонах тоже изменялась во времени и пространстве. Максимальная амплитуда неотекто нических движений (в пределах исследуемой территории) для сармата достигает 6600, века продуктивной толщи — 7600, акчагыла—3000, апшерона—4000, а для четвертичного пе риода— 1300 м (рис. 17). Следовательно, максимальная ам плитуда неотектонических движений то резко возрастала (век продуктивной толщи), то относительно падала (четвертичный период). Необходимо подчеркнуть, что в этом определении значение имеет и продолжительность отрезков времени.

Уместно отметить, что общий размах неотектонических движений в пределах Большого Кавказа оценивается разными исследователями по-разному. Так, амплитуда воздымания гребневой области Большого Кавказа за неотектоническое

132

|

|

|

|

|

Т а б л и ц а 3 |

||

Новейшие тектонические движения |

(область |

п о г р у ж е н и я ) |

|||||

|

|

|

|

Продол |

Макси- |

Средняя |

|

Области погруже |

|

|

|

скорость |

|||

Геологические периоды |

житель |

мальн. |

|||||

опуска |

|||||||

ния |

|

|

|

ность, |

опуск., |

ния, |

|

|

|

|

|

млн. лег. |

м |

||

|

|

|

|

мм год |

|||

|

|

|

|

|

|

||

Кусарско-Диви- |

Плиоцен-четвертичн. |

12 |

4000 |

0,33 |

|||

чинский прогиб |

(с. понта) |

|

|

||||

АпшеронскаЯ |

Среднеплиоценчетвер- |

|

|

|

|||

область |

тичный (с |

века |

про |

5 |

5000 |

1,0 |

|

|

дуктивной |

толщи) |

|

||||

Шемахинско-Ко- Среднеплиоценчетвер |

|

|

|

||||

быстанская об |

тичный (с |

века |

про- |

5 |

4000 |

0,8 |

|

ласть |

дуктивн. толщи) |

|

|||||

Средне-куринская Плиоцен-четвертичн. |

|

|

|

||||

область |

(с сармата) |

|

|

12,5 |

5500 |

0,44 |

|

Предталышски i |

Верхнеплиоцен-четвер- |

|

|

|

|||

про гиб |

тичный (с акчагыла) |

2,5 |

250 |

0,1 |

|||

время определяется в пределах от 3000 до 5000 м (Н. Е. Аста

хов, 1963; И. |

Н. Сафронов, 1964; Е. Е. Милановский, 1965; |

Б. А. Будагов, |

1964 и др.). Общий размах неотектонических |

движений в пределах Большого Кавказа определяется интер валом величин от 9000 (Северный Кавказ) до 11 000—12 000 м (Восточный Кавказ).

Некоторые из исследователей (А. Л. Варданянд, 1948; А. Л. Цагарели, 1963, 1966; Е. М. Щербакова, 1965; Ф. С. Ахмедбейли, 1966 и др.) придают особое значение неотеконическим

движениям |

четвертичного |

этапа |

его развития. По данным |

||

А. Л. Цагарели (1963), |

за четвертичное |

время |

амплитуда |

||

воздымания |

в Грузии достигала |

2500 м и |

более. |

При этом |

|

А. Л. Цагарели считает, что мегантиклинорий Большого Кав каза и Аджаро-Триалет, сформированные к середине плиоце на и имевшие высоты ниже 1000 м, в течение верхнего плио цена были снивелированы.

Данные Ф. С. Ахмедбейли (1966) говорят о том, что вели чина подъема на Восточном Кавказе в четвертичное время достигала в отдельных случаях 4000 м.

Данные, полученные нами по Юго-Восточному Кавказу, свидетельствуют о том, что эти цифры слишком преувеличены. Расчеты показывают, что за четвертичный период наибольшее воздымание произошло в Кусарско-Дивичинском прогибе, вов леченном в поднятие с верхнего плиоцена, и в западной части Судурской зоны и составило величину порядка 1500—2000 ж (Б. А. Будагов, 1964, 1965, 1967). Во всех остальных частях исследуемой территории амплитуда подъема колеблется от

400 до 800 м.

133

Рис. 17. Карта [геотектонических деформаций азербайджанской части Большого Кавказа в изобазах (с мэотиса):

Суммарная амплитуда вертикальной составляющей новейших тег гоыггегкнх движений 1—изолинии величин поднятий, м; 2—изолинии величин опусканий, м\ 3—

наиболее крупные разрывные нарушения, установленные на поверхности; 4 —п к ■оьпчеемге пс кроны;

Типы новейших структур

.5—область свободового поднятия; 6—область складчато-глыбовых подня тий; 7—область складчатых поднятий; 8—область куполовидно-прерывистых поднятий;

Внутригорные котловины и прогибы 9 —унаследованные; 10—наложенные;

Эпицентры землетрясений

И —VII-балльные; 12—VIII-балльные; 13—1Х-балльные; Грязевые вулканы

14—граница распространения грязевых вулканов; 15—граница наиболее ин тенсивных проявлений грязевых вулканов; 16—некоторые из конусов и грифонов грязевых вулканов;

Термальные источники 17—выходы термальных вод;

134

Данные многих исследователей Большого Кавказа (Н. В. Думитрашко, 1964; Н. И. Николаев, 1962; В. Е. Хайн, 1965; Е. Е. Милановский, 1965; М. А. Мусеибов, 1963; И. Н. Сафро нов, 1964; Е. Н. Астахов, 1963; Б. А. Будагов, 1958, 1964 и др.)

не позволяют говорить о высоком темпе поднятий; за четвер тичный период не превышало 400 м. А если учесть интенсив ное поднятие в осевой полосе мегантиклинория Большого Кавказа, эта цифра увеличивается максимум до 700—900 м (И. Н. Сафронов, 1964).

В оценке амплитуды воздымания Е. М. Щербакова (1965 пошла еще дальше. Допуская «гляциально-нивальный гене зис» молодых поверхностей выравнивания в высоких горах и оперируя данными о глубинах вреза в троговые долины, она приходит к заключению, что с начала позднеплиоценового оледенения (за 60 000 лет) поднятие достигало 1100—1300 м. При этом максимальная скорость новейших тектонических поднятий составляла 1,5 см в год, придерживаясь тем самым тенденции омолаживания рельефа гор (Большой Кавказ).

По нашим данным, такая оценка неотектонических подня тий за позднеплейстоценовое время абсолютно не соответству ет действительности. Во-первых, потому, что поверхность выравнивания в высоких горах образована не гляциально-ни- вальными, а эрозионно-денудационными и отчасти абразион ными процессами. Причем поверхности выравнивания образо вались в низовом положении. Это подтверждается верхнесар-- матской фауной, найденной нами на Шахюрдской поверхности выравнивания (3500—3600 м) (Б. А. Будагов, 1964, 1966).

Во-вторых, инвалыю-гляциальные процессы могут образовать отдельные небольшие выровненные участки в высоких горах, а не обширные пространства поверхностей выравниваний, встречаемых во всех участках высоких гор и даже там, где за позднеплиоценовое время не имело место оледенение.

Неотектоническое районирование

Азербайджанская часть Большого Кавказа охватывает ряд тектонических зон первого порядка, в пределах которых на блюдаются структуры более низкого порядка. По истории

Районы деформированных поверхностей выравнивания

—нижнесреднеплиоценовые; 19—верхнеплиоцен-четвертичные; 20—на правление деформаций поверхностей;

Формации и фации

2/—морских верхнесарматских (Mi3) ; 22—морских, нижнеплиоценовых (РЙР); 23—морских среднеплиоценовых (Р12Рг); 24—морских, верхне плиоценовых (Р13ак); 25—континентально-морских средневерхнечет вертичных; 26—морских верхнеплиоцен-четвертичных; 27—континентальных верхнеплиоцен-нижнечетвертичных; 28—континентальных, средневерхнечет

вертичных.

135

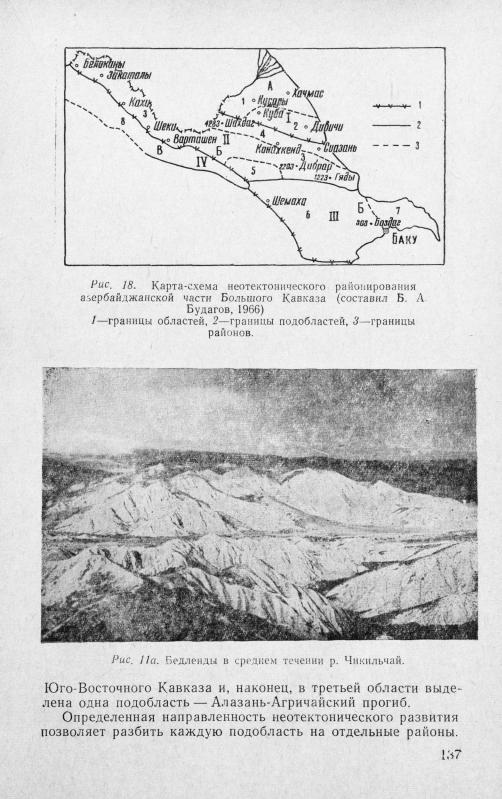

развития и темпу движений они резко отличаются друг от друга. Поэтому мы (Б. А. Будагов, 1969 б) при районировании новейших тектонических движений рассматриваем Кавказ как единую неотектоническую структуру, входящую в систему Альпийской складчатой зоны. В пределах неотектонической страны мы вслед за Е. Е. Милановским (1964, 1968) выделяем тектонические структуры первого порядка, которые по началу, залежения и дальнейшему тектоническому развитию заметно отличаются друг от друга, создавая значительный контраст в рельефе. Такие неотектонические единицы мы называем об ластями, к числу которых в пределах исследуемой территории следует отнести Терско-Кусарский альпийский краевой (пере довой) прогиб, сводово-глыбовое поднятие Большого Кавказа и Куринский межгорный прогиб (рис. 18а, табл. 4).

|

|

|

|

|

|

|

Т а б л и ц а 4 |

Неотектоническое районирование азербайджанской части |

|||||||

|

Большого Кавказа |

|

|

|

|||

|

: |

Направленность |

|

|

|||

Области |

неотектонического |

|

Районы |

||||

Подобласти |

развития и его соот- |

|

|||||

|

, |

ношение |

с предшест- |

|

|

||

|

! |

вуюшим |

развитием |

|

|

||

Терско- |

1. Кусарская |

Унаследованные |

|

). Собственно |

|||

Кусарский |

наклонная равнина |

от миоцена наложен Кусаоский прогиб. |

|||||

альпийский |

|

ные новообразования |

|

2. Кубинский, |

|||

краевой |

|

(плионенчетвертич- |

унаследованный от |

||||

(предовой) |

|

ные) |

|

|

|

миоплиоцена, про |

|

прогиб |

|

|

|

|

|

гиб |

|

Сводово |

II. Юго-восточ. |

Унаследованные |

3. |

Тфанский |

|||

глыбовое |

сегмент Б. Кавказа |

поднятия |

от |

ранее |

5. |

Шахдагский |

|

поднятие |

III. Перикли- |

заложенных |

тектони |

Ниалдчгский |

|||

Б. Кавказа |

иальное погруже |

ческих элементов. |

6. |

Кобыстанский |

|||

|

ние юго-восточн, |

Прогибания, после 7. Апшеронский |

|||||

|

Кавказа |

довательно |

сменив |

|

|

||

|

|

шиеся поднятиями |

|

|

|||

Куринский |

VI. Алазэнь- |

Наложенные |

но |

8. Алазань-Агри- |

|||

межгорнын |

Агричайский про |

вообразования |

(плио |

|

чайский |

||

прогиб |

гиб |

цен-четвертичные) |

|

|

|||

В свою очередь области делятся на подобласти. Послед ние характеризуются своеобразием своего развития в течение неотектонического этапа. В частности, в пределах первой об ласти выделяется подобласть Кусарской наклонной равнины, в пределах второй области две подобласти: а) юго-восточный сегмент Большого Кавказа и б) переклинальное погружение

136

■отложений, дислоцирован слабее, чем нижний структурный этаж.

В подобласти юго-восточного сегмента Большого Кавказа, унаследованного от ранее заложенных тектонических элемен-

Рис. 19. Схема новейшего тектонического поднятия та верхнеапшерон-четвертичный период в районе Кусарских наклонных равнин (составил Б. А. Будагов, 1966) 1—доверхнеапшсронское поднятие; 2—верхпеапшерон- нижнебакинское поднятие; 3 — четвертичное поднятие; 4—эрозионные врезы: а) верхнеапшеронский, б) четвер

тичный.

тов, выделяется три района; Тфанский, Ниалдагский и Шахдагский. Первый из них находится в осевой полосе мегантиклинория Большого Кавказа, где за неотектоническое время максимальное воздымание достигало 3600 м. Аналогичное под нятие имело место и в пределах Шахдагского района. Подня тие в пределах Ниалдагского района в течение плиоцен-чет- вертичного отрезка времени заметно отставало; максимальное поднятие здесь не превышает 2000 м. Движение в пределах данного района носит явно дифференцированный характер. На фоне интенсивно поднимающихся Ниалдагской и Ковдаг-

•ской морфоструктур выделяется Лагичская морфоструктура относительного погружения. Последняя за неотектоническое время уступала им в величине воздымания на 600—800 м.

К юго-востоку от сводово-глыбового поднятия Большого Кавказа, в подобласти переклинального его погружения рас

139