книги из ГПНТБ / Кормилицын, В. С. Рудные формации и процессы рудообразования (на примере Забайкалья)

.pdf(галенита, сфалерита, пирита и др.) с карбонатами (сидеритом, олигонитом, анкеритом и доломитом) или флюоритом. Руды с такой тек стурой широко развиты на Кадаинском, Ивановском, Таборном и Тетюхинском свинцово-цинковых, Пуринском флюоритовом и дру гих месторождениях.

Исследователи, занимавшиеся изучением ритмических процессов в природе, в частности кадаинских бурундучных руд, объясняют происхождение последних следующим образом.

К. И. Богданович [24] считает, что в метасоматических место рождениях ритмичное чередование мономинеральных полос опре деленного состава «зависит от ясной слоистости первоначальной породы, подвергнувшейся изменению в руды». Такой же точки

зрения придерживается и О. П. Полякова |

[182, 185]. |

Ф. М. Шемякин и П. Ф. Михалев [263] |

рассматривают бурун |

дучные руды как результат ритмических реакций, связанных с диффу зионными явлениями в гелях.

Е. А. Радкевич [187] указывает, что «. . . ритмически-полос чатые руды, образованные попеременным чередованием многочис ленных полос двух или более минералов, сами по себе представ ляют загадку. Периодичность чередования минералов указывает на определенный ритм осаждения: одновременно типично колломорфные извилистые очертания обычно бугорчато-фестончатых по лос позволяют предполагать, что здесь мы имеем дело с ритмичным отложением вещества в виде геля».

С. С. Смирнов [214] объясняет происхождение бурундучных руд гелевым метасоматозом. Он указывает, что при образовании бурундучных руд «диффузия электролитов в массу геля и их реак ция с остаточными растворами, содержащимися в геле, вызывали ритмическое осаждение по принципу диффузионных колец Лизеганга».

Ф. В. Чухров [257] высказал предположение «что диффузион ные явления и ритмическое образование осадков имели место при формировании так называемых бурундучных руд, сложенных .чере дующимися полосами сульфидных минералов и остатков доломитнзированного известняка».

Как видно из сказанного, по вопросу |

о генезисе |

бурундучных |

руд среди исследователей не сложилось |

единого мнения. Однако |

|

большинство из них в той или иной мере |

связывает происхождение |

|

этих руд с участием коллоидных растворов, в которых |

совершались |

|

ритмические физико-химические процессы. |

|

|

Изучение нами руд различных эндогенных месторождений За байкалья и Прибайкалья показало, что бурундучные текстуры не являются особенностью только полиметаллических месторождений. Эти текстуры представляют собой одну из разновидностей широко распространенных ритмически-полосчатых агрегатов, сложенных как рудными и нерудными, так и исключительно нерудными минера лами.

Рассмотрение ритмически-полосчатых текстур целесообразнее на чать с нерудных агрегатов, резко отличающихся по составу от

В зависимости от длины и мощности флюоритовых полосок раз личают микробурундучные и крупнополосчатые бурундучные тек стуры. И те и другие имеют ряд общих особенностей. Флюоритовые полосы представляют собой расположенные цепочками сростки идиоморфных кристаллов флюорита сложной формы (комбинация куба и октаэдра). Цепочки эти часто прерываются кварцем, который кристаллизовался позднее флюорита. На продолжении прерванных полосок флюорита обычно находятся мелкие одиночные кристаллы этого минерала.

Полосы кварцевого состава имеют мелкокристаллическое строе ние и обладают внутренней полосчатостью или флюидальностыо, которая до деталей повторяет морфологию флюоритовых обособле ний. Структура кварца мозаичная, неравномернозернистая, шестоватая и радиально-лучистая. В кристаллах этого минерала содер жится большое количество газово-жидких включений, которые рас полагаются веерообразно вверх и в стороны от удлиненной оси кристаллов кварца. По данным А. И. Захарченко [56], кристаллы с таким внутренним строением относятся к скелетным образованиям. Весьма характерно, что в центральных частях кварцевых полос постоянно наблюдаются узкие щелевидные пустоты, стенки которых покрыты прекрасно образованными друзами кварца.

Кварц-флюоритовые агрегаты Пуринского месторождения резко отличаются своими текстурами от массивных мраморов, в которых они залегают. Это обстоятельство не позволяет прямо связывать текстуры жильного выполнения со слоистостью вмещающих пород. Справедливость такого вывода с еще большей наглядностью под тверждают и другие, рассматриваемые ниже примеры.

На Акатуйском свинцово-цинковом месторождении доломиты в зоне контакта с мезозойскими гранодиоритами подверглись частич ной серпентинизации и кальцитизации. Как известно, этот гидро термальный процесс сопровождается привносом кремнекислоты и про

текает в виде следующей реакции |

3 |

|

( O H ) 4 S i 2 0 |

5 + 3 C 0 |

2 . |

|||

3 C a M g |

( C 0 |

3 ) 2 + H 2 0 + 2 S i 0 |

2 = 3 C a C 0 |

+ M g 3 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

||

Твердые продукты этой реакции — кальцит и серпентин—про странственно обособились друг от друга в виде мономинеральных скоплений ленточной формы, которые по особенностям расположе ния в принципе не отличаются от типичных бурундучных текстур (рис. 73). В данном случае интерес представляет не только само ритмическое чередование продуктов реакции, но и механизм преоб разования доломита в серпентин и кальцит, запечатленный в изме ненной породе.

На рис. 73 в центре снимка видны удлиненные реликты доломита, причем их удлинение совпадает с первичной слоистостью породы. Вокруг реликтов доломита наблюдаются темные реакционные каймы серпентина, окружающие останцы доломита со всех сторон. Затем следуют агрегаты кальцита и серпентина, дифференцированные на ритмически повторяющиеся зоны. Конечная ориентировка этих зон

233

В рудах Таборного месторождения галенит также образует мономинеральные скопления во флюорите, которые иногда дости гают нескольких десятков тонн. Однако морфология галенитовых обособлений и характер их распределения лишены тех элементов правильности и ритмичности, которые присущи сфалеритовым рудам.

На приведенных выше примерах было показано, что ритмичнополосчатые бурундучные текстуры минеральных агрегатов возни кают при замещении карбонатных пород продуктами рудоносных растворов той или иной стадии минерализации. При этом вмещаю щие породы нацело замещаются совершенно новыми минеральными агрегатами, состав которых, как правило, резко отличается от со става замещенных пород. Даже в случае возникновения в бурундуч ных рудах жильных карбонатов, последние, как мы видим, заметно отличаются по составу от боковых карбонатных пород.

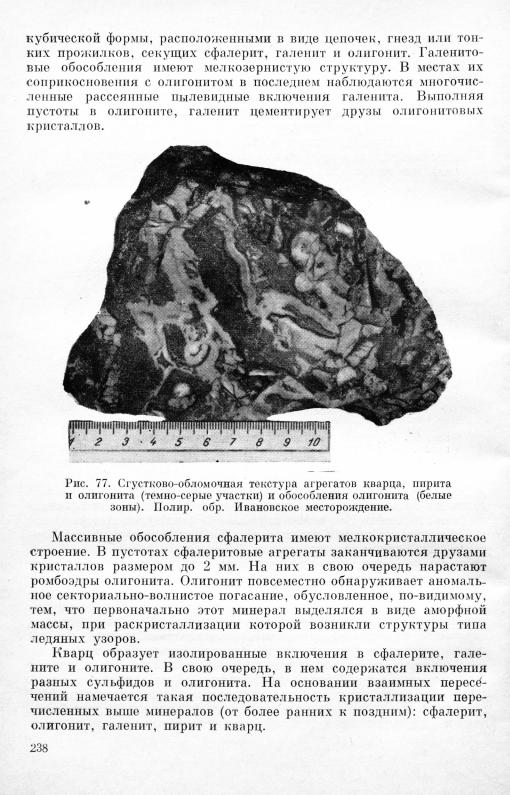

Типичные бурундучные текстуры минеральных агрегатов тесно связаны взаимными переходами со сложной серией текстур иного рода (фестончатыми, кружевными, брекчиевидными, сгустковыми, прожилковидными, пятнистыми, вкрапленными и т. д.), которые не имеют ничего общего со слоистой текстурой и равномернозернистой структурой рудовмещающих пород. Эти данные не позволяют прямо связывать оригинальную текстуру ритмично-полосчатых руд со слоистостью карбонатных пород, за счет которых эти руды воз никли.

Состав, строение и морфологические особенности ритмически чередующихся минеральных агрегатов позволяют предполагать, что пестрота их текстурного рисунка была обусловлена теми физикохимическими процессами, которые протекали в сложных по составу концентрированных рудоносных растворах в период, предшество вавший минералообразованию. Во всех рассмотренных выше случаях результатом этих процессов явилась пространственная дифферен циация минерального вещества в виде мономинеральных, биминеральных или даже более сложных скоплений, которые под влиянием местных условий, сложившихся в различных частях одной и той же рудоносной структуры, приобрели тот или иной текстурный облик.

В бурундучных рудах Ивановского месторождения установлены признаки, указывающие на то, что эти руды возникли в результате раскристаллизации аморфных расслоенных минеральных масс, обла давших некоторое время пластическими свойствами. В них сохрани лись реликты шаровидных текстур аморфного олигонита, лишь ча стично подвергшегося раскристаллизации с образованием аномаль ных перистых и папоротниковидных структур, обусловленных широ ким развитием скелетных кристаллов олигонита.

Наличие многочисленных пустот, расположенных цепочками в центральных частях мономинеральных полос (особенно в олигоните), по всей вероятности, обусловлено некоторым сокращением объема аморфных минеральных осадков при их раскристаллизации. В более крупных щелевидных полостях такого происхождения нередко наблюдаются пористые брекчии, состоящие из обломков

240