книги из ГПНТБ / Кормилицын, В. С. Рудные формации и процессы рудообразования (на примере Забайкалья)

.pdf

строении рассматриваемых руд сферические обособления сульфидов играют исключительно важную роль.

В геологической литературе сферические образования различных минералов подразделяются в основном в зависимости от их внутрен него строения и условий образования на глобулы, глобулиты, сферолиты и оолиты. Глобулами называются мельчайшие сферические обособления первоначально аморфного минерального вещества одно родной гелевой консистенции, возникающие при коагуляции кол лоидных растворов [17, 124] или при свертывании в клубки боль ших молекул в растворах некоторых полимерных веществ [71]. Глобулы обладают четко проявленной способностью к агрегирова нию в более крупные скопления сферической или цепочечной формы.

Различные агрегаты глобул выделены Л. М. Лебедевым в особую группу под названием глобулитов. Аморфное вещество глобул и глобулитов со временем обычно подвергается полной или частичной раскристаллизации и перекристаллизации. Таким образом, характер ными особенностями глобулированных агрегатов являются микро скопические размеры сферических частиц, первоначально однород ное аморфное их состояние и метаколлоидное происхождение. Сферолитами обычно называют более крупные глобулы и глобулиты, сфе

рические агрегаты, обладающие |

радиально-лучистой структурой |

||

и |

возникающие чаще |

всего при |

непосредственной кристаллизации |

из |

истинных растворов |

[41, 42]. Наряду с этим существуют сферо- |

|

литы, образующиеся путем раскристаллизации глобул или глобу литов [124].

К оолитам большинством исследователей отнесены сферические минеральные образования с отчетливой концентрически-зональной структурой, возникающие главным образом в гипергенных условиях как из истинных, так и из коллоидных растворов. Л. М. Лебедев

подчеркивает, |

что оолиты |

метаколлоидного происхождения связаны |

||||

с |

глобулитами |

переходными формами и при |

раскристаллизации |

|||

и |

перекристаллизации минерального |

вещества |

те и |

другие могут |

||

переходить в |

сферолиты. |

Сказанное |

подтверждает, |

что отнесение |

||

тех или иных сферических минеральных агрегатов к перечисленным группам сопряжено с большими трудностями и не всегда может быть достаточно обоснованным. Более определенные выводы можно де лать в отношении глобул и глобулитов благодаря их особым агрегационным формам и нередко сохраняющимся реликтам гелевидного вещества. Мелкие сферические образования сульфидов в полиметал лических рудах Шахтаминского месторождения, как будет показано ниже, представляют собой не что иное, как гелевидные глобулы, частично или полностью перекристаллизованные. Поэтому в даль нейшем они так и будут называться.

Изучение шахтаминских полиметаллических руд показывает, что отдельные глобулы имеют различный состав: наиболее распростра нены сфалеритовые или сфалерит-вюртцитовые глобулы и значительно реже галенитовые. Однако встречаются глобулы и смешанного сфа- лерит-галенитового состава.

212

Глобулы, состоящие из сульфидов цинка, обычно имеют зональ ное строение, обусловленное различными окраской и степенью раскристаллизации слагающего эти зоны минерального вещества. Центральные части глобул в большинстве случаев представлены красноватой или желтовато-бурой массой сульфида цинка, которую под микроскопом даже концентрированный свет линзы Лазо про бивает с трудом. Обычный свет через тонкий срез такого вещества не проникает, и ядра глобул выглядят темными пятнами. Все этопоказывает, что минеральное . вещество, слагающее центральные части глобул, находится, по-видимому, в аморфном состоянии и пред ставляет собой затвердевший, но не успевший полностью раскристаллизоваться сфалеритовый гель или стеклообразную массу.*

Следующие от ядра зоны состоят из шестоватого сильно анизот ропного минерала, который по оптическим свойствам определяется как вюртцит. Периферические или наружные зоны глобул представ лены красноватыми мелкими кристалликами сфалерита, образую щими микродрузовые поверхности.

Приведенное типовое строение глобул выдерживается не всегда: наблюдаются глобулы, почти целиком (в том числе и в центральных их частях) сложенные радиально-лучистым вюртцитом. Зато в таких случаях в них иногда обнаруживаются тонкие зоны или серповид ные реликты зон, состоящие из гелевидного сульфида цинка (рис. 59).

Они |

свидетельствуют |

о том, |

что |

первоначальный состав таких |

глобул — аморфная |

сульфидная |

масса, процесс раскристаллиза |

||

ции |

которой не был |

полностью |

завершен. |

|

О галенитовых глобулах можно лишь сказать, что они встре чаются значительно реже и имеют форму почти идеальных шаров. Внутреннее их строение расшифровке не поддается из-за непрозрач ности и очень мелких размеров этих образований.

В глобулах смешанного состава обычно преобладает сульфид цинка. Распределение галенита в таких образованиях характери зуется следующими особенностями. В одних глобулах галенит на столько распылен в гелевидном сфалерите, что его присутствие уга дывается лишь по пепельно-серому цвету минеральной массы (гло булы галенитового состава совершенно непрозрачны, а сфалеритовые и вюртцитовые имеют желтоватую, красноватую или красновато-бу рую окраску). В других случаях мельчайшая вкрапленность галенита сгруппирована в виде пятен в центральных частях глобул или сосре доточена в отдельных концентрических зонах кольцеобразной и сер повидной формы. Наблюдаются случаи, когда в глобулах галенит обособляется от сульфида цинка в виде четко ограниченных сегментов.

Описанные глобулы составляют примерно половину объема руд

ной массы и распределены в ней |

неравномерно, образуя гнезда, |

||

цепочки, концентрически-зональные |

скопления |

сферической |

формы |

и т. д. Лишь небольшое количество |

одиночных |

относительно |

более |

* Рентгеноструктурный анализ показывает, что оптически гелевидный ZnS обладает элементами кристаллической структуры сфалерита.

213,

размеров глобул от внутренних (ближайших к карбонатным ядрам) слоев к периферическим, причем в пределах каждого слоя форма и размеры глобул выдерживаются с удивительным постоянством. Глобулярное строение галенитовых слоев часто сменяется мелко зернистым. От этих слоев нередко отходят тонкие галеяитовые про

жилки, секущие |

сфалеритовые слои, но не проникающие |

в анкерит. |

|

Это указывает, |

что |

галенит кристаллизовался позднее |

сфалерита |

и несколько раньше |

анкерита. |

|

|

Обращает на себя внимание разница в толщине сульфидных оболочек шарообразной и эллипсоидальной формы. Если в шарооб разных агрегатах толщина сульфидных оболочек более или менее постоянна по всей окружности сечения (рис. 60), то толщина оболо чек эллипсоидальной формы резко увеличена в концевых частях длинной оси эллипса. В связи с этим в таких местах увеличивается и количество глобул соответствующего состава (рис. 61).

Очевидно, такое явление могло иметь место только при сжатии или растяжении вещества сульфидных оболочек шарообразной формы, находившегося в пластическом состоянии. Деформация пластиче ских шаров сопровождалась частичным перемещением и накапли

ванием минерального вещества в |

местах, совпадающих |

с направле |

|

нием наибольшего проявления усилий растяжения. В |

связи с |

этим |

|

в местах утолщения сульфидных |

оболочек от их внешних |

слоев |

|

в сторону карбонатного цемента нередко отходят языкообразные выступы, образовавшиеся или при растяжении сульфидных скопле ний шарообразной формы, или при слиянии нескольких оболочек

впроцессе их растяжения или сжатия.

Врассматриваемых рудах кроме агрегатов сульфидных глобул шарообразной и эллипсоидальной формы имеют место трубчатые,

фестончатые и прожилковидные обособления глобул галенитового и сфалеритового состава. Во всех этих обособлениях с удивительным постоянством сохраняется отмеченное выше многослойное строение сульфидных оболочек с непременным присутствием в них галенито вого слоя, заключенного между двумя слоями глобул сфалеритового состава. Толщина этих трубчатых, фестончатых или прожилковидных обособлений глобулированных сульфидов значительно меньше толщины стенок сульфидных обособлений шарообразной и эллип соидальной форм. Это позволяет высказать предположение о том, что сульфидные скопления фестончатой и прожилковидной формы воз никли в результате дальнейшего растяжения и усложнения формы глобулированных сульфидных шаров.

Как уже отмечалось, различные по форме скопления глобул галенитового и сфалеритового состава располагаются в анкеритовой массе. Изучение соотношений между сульфидами и анкеритом показывает, что анкерит, слагающий ядра шарообразных сульфид ных скоплений, и анкерит, цементирующий эти скопления, кристал лизовались одновременно и несколько позднее сульфидов. Ко вре мени кристаллизации анкерита в сульфидных оболочках появились трещины (рис. 62), которые и были выполнены карбонатом, прони-

216

так же как и характер самих рудоносных растворов, будут рас смотрены далее. Здесь же уместно отметить, что фактические дан ные по шахтаминским рудам резко противоречат представлениям о разбавленных гидротермальных растворах и их якобы активной циркуляции в местах рудоотложения.

Охарактеризованные шаровые и другие глобулированные тек стуры в полиметаллических рудах Шахтаминского месторождения встречаются не часто. За ними нужно специально «охотиться» в вы работках и штабелях складированной руды, основная масса кото рой, на первый взгляд, кажется ничем не примечательной. Состав ляющие ее главные минералы (галенит, сфалерит и анкерит) обычно образуют крупнокристаллические агрегаты, в которых сульфиды распределяются в анкерите в виде гнезд, линз и вкрапленности.

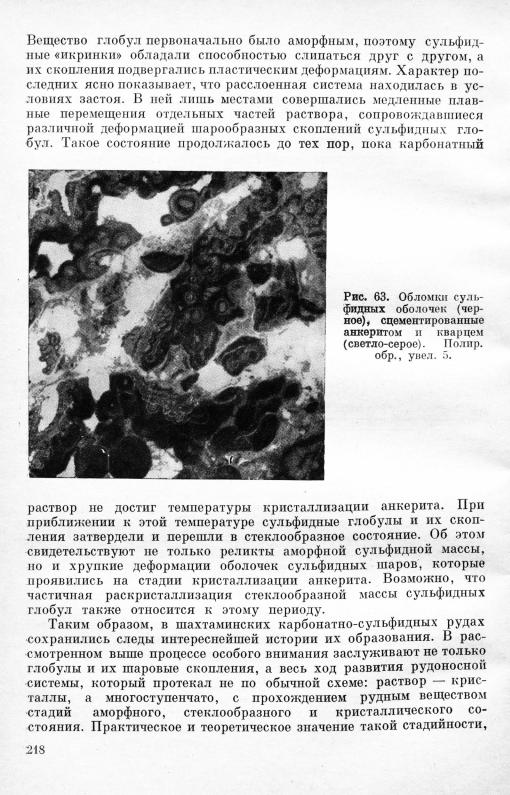

Однако при более внимательном подходе к этим «рядовым» ру дам в них обнаруживается ряд признаков, сближающих их с только что рассмотренными глобулированными рудами. В них также четко выражена тенденция к образованию мономинеральных скоплений, только размеры этих обособлений значительно больше. Сульфиды свинца и цинка слагают в анкеритовой массе сгустки величиной до 0,5 м в диаметре или полосы толщиной 20—30 см. Местами ско пления сульфидов приобретают форму обломков, а в цементирую щей их анкеритовой массе почти повсеместно отмечаются много численные поры и полости различной величины и формы. Стенки таких пустот обычно сложены друзами кристаллов анкерита, на которых в свою очередь нарастают мелкие кристаллики кварца. Самым примечательным в этих рудах является то, что независимо от величины сульфидных обособлений последние часто сохраняют округлые шарообразные очертания. Даже отдельные крупнокристал лические выделения галенита, сфалерита и пирита в этих обособ лениях имеют шарообразную форму (рис. 64).

Отмеченные особенности строения «рядовых» полиметалличе

ских руд Шахтаминского месторождения |

позволяют сделать вывод |

|||

о |

том, что они образовались |

в общем по тому же принципу, |

что |

|

и |

глобулированные разности |

этих руд, |

т. е. из расслоенных |

рас |

творов. Разница состоит в том, что в глобулированных рудах фик сируются начальные стадии распада и расслоения высококонцент рированных рудоносных растворов, тогда как рядовые руды пред

ставляют собой конечный результат этих процессов, |

осложненных |

||

и завуалированных |

явлениями |

перекристаллизации. |

|

В связи с этим |

необходимо |

обратить внимание на |

одно важное |

положение, высказанное Л. М. Лебедевым [124]. На основании изу чения разнообразных метаколлоидных образований он пришел к выводу, что формы минеральных агрегатов более устойчивы (кон сервативны), тогда как их структуры подвержены значительным изменениям во времени. Шары могут, например, оставаться шарами,

но приобретать |

монокристаллическую |

структуру. |

Описанные |

А. О. Розенцвитом |

и Г. Ю. Эпштейн [194] шаровые |

скопления |

|

пиритовых глобул, |

в которых наблюдаются |

определенные элементы |

|

219>