книги из ГПНТБ / Бородулин, Я. Ф. Дноуглубительный флот и дноуглубительные работы учебник

.pdfземлесоса вокруг сваи, погружаемой в грунт. Такая схема перемеще ния землесоса получила название свайного папильонажа, а свайный аппарат, состоящий из двух свай, расположенных за кормой землесо

са, |

принято называть шагающим, так |

как управляемый им |

землесос |

не |

только поворачивается вправо и |

влево, но и «шагает» |

вперед. |

Конструкция шагающих свайных аппаратов проста и надежна, эти ап параты получили большое распространение во всех странах мира.

Большим недостатком шагающих свайных аппаратов является то, что во время грунтозабора каждая последующая папильонажная лен та снимается со значительным перекрытием предыдущей и в резуль тате снижается производительность землесоса.

Более совершенным свайным аппаратом в эксплуатационном от ношении является так называемый свайный аппарат напорного хода (рис. 55). Этот аппарат состоит из двух свай: рабочей 9, перемещающей ся на тележке 10 в диаметральной плоскости снаряда над кормовым вырезом 13 в его корпусе, и вспомогательной 25, размещенной на кор мовом транце справа или слева от рабочей сваи. Вспомогательная свая удерживает снаряд на месте при периодически совершаемых подъе мах и горизонтальных перемещениях главной сваи.

Во время грунтозабора снаряд поворачивается при помощи перед них папильонажных лебедок вправо или влево вокруг рабочей сваи.

Подача снаряда вперед (при переходе на новую папильонажную ленту) производится при помощи специального привода, называемого механизмом напорного хода.

Механизм подъема рабочей сваи состоит из электродвигателя /, ко торый через редуктор 2 и электромагнитную муфту 3 вращает первый промежуточный вал. Рядом с муфтой размещены автоматически дей ствующий ленточный электромагнитный тормоз 4 и центробежный тор моз 5. Первый тормоз стопорит механизм по окончании подъема сваи, второй — при выключенной электромагнитной муфте регулирует ско рость опускания сваи при ее движении вниз под действием собствен ного веса. Благодаря наличию центробежного тормоза скорость опус кания сваи не превышает 0,5 м/сек.

Второй промежуточный вал получает вращение от первого через зубчатую передачу 6, а передача 7, состоящая из двух пар парал лельно сцепляющихся шестерен, сообщает вращение разрезному валу

сваеподъемного |

барабана. |

|

|

|

|

|

Барабан 8, |

как и его |

вал, |

выполнен |

из двух частей, что |

позво |

|

ляет направить |

канаты к нижней части |

сваи с обеих сторон. |

Таким |

|||

образом, свая 9 поднимается |

канатами |

снизу, поэтому |

в этих слу |

|||

чаях не устанавливают |

специальную сваеподъемную |

ферму. |

|

|||

Механизм напорного хода смонтирован на тележке 10, которая име ет четыре катка / / , передвигающиеся по рельсам 12. Рельсы проложе ны вдоль стенок, образованных вырезом 13 в кормовой части корпуса землесоса. У кормового транца вырез в корпусе перекрыт узкой пло щадкой 14, на которой размещается механизм горизонтального пере мещения тележки (механизм напорного хода), и, следовательно, ра

бочей сваи. |

Электродвигатель 15 этого механизма |

через редуктор 16 |

и муфту 17 |

передает вращение длинному валику 18, |

имеющему резьбо- |

100

вую нарезку на всем пути перемещения тележки. Нарезанная часть валика проходит через ходовую гайку 19, прочно связанную с тележ кой, что позволяет при вращении винта, лишенного осевого смещения, либо отталкивать корпус землесоса от заколотой сваи, либо, при иод-

Рис. 55. Кинематическая схема механизмов свай напорного хода

пятой свае, перемещать тележку в горизонтальном направлении, т. е. в обоих случаях выполнять операции, предусмотренные принципиаль ной схемой рабочих перемещений на сваях напорного хода.

Для подъема и опускания вспомогательной сваи 25 установлен ме ханизм, состоящий из электродвигателя 20, редуктора 21, первого про межуточного вала 22 с размещенными на нем муфтой и тормозами, вто рого промежуточного вала 23, и вращаемый через зубчатые передачи сваеподъемный барабан 24.

101

Подобное свайное устройство с напорным ходом установлено на землесосах типа «Урал».

Применение свайных аппаратов дает возможность создать упор кор пусу землесоса при разработке плотных грунтов. Управление свайноякорным землесосом проще, чем якор ным, и может быть полностью авто

матизировано.

При интенсивном судоходстве в районе работы свайно-якорные земле сосы создают препятствие, так как они медленно отходят в сторону для пропуска судов, поскольку в ходе этой операции дополнительное время затрачивается на подъем свай. Воз никают дополнительные трудности и при обратной установке землесоса на место работы.

Свайно-якорные землесосы нельзя применять при волнении из-за опас ности повреждения свай.

§ 31. Определение размеров свай

|

|

|

|

Свая |

представляет |

собой |

длинную |

|||||||

|

|

|

|

толстостенную трубу, |

снабженную на |

|||||||||

|

|

|

|

нижнем |

конце литым |

наконечником, |

||||||||

|

|

|

|

облегчающим |

ее погружение |

в грунт. |

||||||||

|

|

|

|

На схеме (рис. 56) свая / подни |

||||||||||

|

|

|

|

мается за верхний |

|

конец |

и |

движется |

||||||

|

|

|

|

в направляющих |

обоймах 2 и 3, |

при |

||||||||

|

|

|

|

крепленных к кормовому транцу |

кор |

|||||||||

|

|

|

|

пуса |

землесоса. |

Подъем |

производят |

|||||||

|

|

|

|

при |

помощи |

подвижных |

4 |

и |

непод |

|||||

|

|

|

|

вижных |

5 блоков, |

установленных |

со |

|||||||

Рис. |

56. Схема |

для |

расчета |

ответственно |

на верхнем конце сваи и |

|||||||||

|

длины |

сваи |

|

на металлической |

ферме |

6, |

прочно |

|||||||

|

|

|

|

связанной с |

набором |

корпуса |

зем- |

|||||||

лесоса. |

Свободный |

конец |

каната |

подается |

на |

|

барабан |

сваеподъ- |

||||||

емной лебедки 7.

На некоторых свайно-якорных землесосах для уменьшения высоты фермы сваю поднимают не за верхний конец, а за среднюю часть при помощи фрикционных захватов, которые могут в нужный момент с ней расцепиться. Это обеспечивает свободное падение сваи и погружение в грунт за счет развивающейся при падении кинетической энергии. Имеются конструкции, в которых сваю поднимают за нижний конец, тем самым исключается необходимость фермы.

Для погружения сваи по рассматриваемой схеме сваеподъемная

102

лебедка имеет муфту, освобождающую в нужный момент барабан от связи с редуктором и электродвигателем.

Длину сваи можно рассчитать по формуле

Я с в = Я п + Я г + Я 3 , |

(64) |

где Я п — длина надводной части сваи в погруженном состоянии, кото рая не должна быть меньше высоты надводного борта;

Я г — длина подводной части сваи, равная максимальной глубине

Яв с всасывания;

Я3 — длина углубленной в грунт нижней части сваи вместе с на

конечником.

Длину наконечника сваи в зависимости от диаметра сваи можно определить по формуле Б. М. Шкундина

|

#=1,67D C D , |

(65) |

|

где D C B — внешний диаметр |

сваи. |

|

опреде |

Профессор И. И. Краковский рекомендует предварительно |

|||

лять наружный диаметр сваи по формуле |

|

||

£>св = 1 / |

— — — см, |

(66) |

|

с в |

у |

0,785<7 |

|

где G — вес сваи, кг;

q — отношение веса сваи к площади ее поперечного сечения, сос

тавляющее около 2 |

кг/см2 |

при Q r P |

= 100 м3/ч |

и |

Я в с |

|||

около 3 кг/см2 |

при |

Q r p |

= |

300 -f- 500 м3/ч |

и Я в с |

^ 11 м; |

||

3,5 —4,5 кг/см2 |

при Q r p |

^ |

1000 м3/ч |

и Я в с |

> |

15 |

м. |

|

Вес сваи зависит от размеров землесоса и глубины всасывания и ко леблется в широких пределах от 1,25 до 50 пг, а толщина стенки от 10 до 60 мм.

Для проверки прочности сваи определим максимальный изгибаю

щий момент у нижней опоры |

|

|

|

|

|

||

|

|

Ми = RHR |

кгсм, |

|

|

(67) |

|

где R — горизонтальная составляющая реакции грунта. |

Б. М. Шкун- |

||||||

дин полагает, что реакция |

R не должна превышать 35% |

веса |

|||||

сваи, т. |

е. |

Я < 0 , 3 5 |

G |

кгс; |

|

|

(68) |

|

|

|

|

||||

Нц — плечо приложения |

силы R. |

|

|

|

|

||

Напряжение в сечении |

сваи может быть определено |

по |

формуле |

||||

|

|

о =-.^1 |

Кгс1см2, |

|

|

(69) |

|

|

|

W |

|

|

|

|

|

где ^ = ^ 1 — |

а 4 ^ с в — момент |

сопротивления сечения |

сваи, |

см3; |

|||

|

don |

|

|

|

|

|

|

а |

= -=р — отношение |

внутреннего диаметра сваи к |

|||||

|

|

наружному. |

|

|

|

||

Определенное по формуле (69) напряжение не должно превышать

допускаемое для принятого материала сваи. |

103 |

|

Нижней опорой поворотного колена |

является |

ось 9, |

вставленная |

с одной стороны в отверстие прилива колена, а с |

другой — в отверс |

||

тие кронштейна / / . Ось опирается на |

чечевицу |

7. Для |

уменьшений |

износа отверстия кронштейна установлена втулка 8. Уплотнение 10 препятствует проходу песка к оси и втулке.

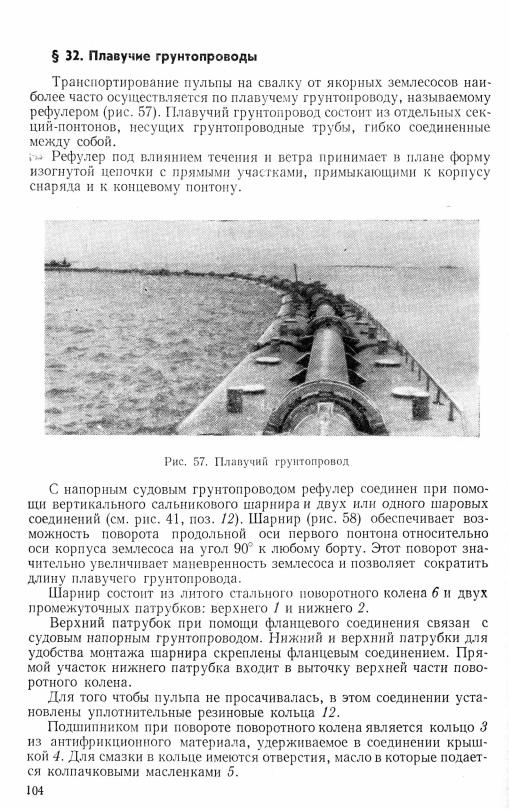

Рис. 58. Вертикальный сальниковый шарнир

Для компенсации изменения осадки землесоса или грунтопровода между шарниром и понтоном устанавливают металлические шаровые соединения, аналогичные соединениям, устанавливаемым между грунтопроводными трубами (см. рис. 11).

105

В некоторых плавучих грунтопроводах вместо шаровых устанавли вают гибкие соединения с помощью резино-тканевых патрубков. Эти соединения по сравнению с шаровыми имеют более низкий коэф фициент сопротивления, т. е. они оказывают меньшее сопротивление движению пульпы. Однако металлические шаровые соединения более прочны и надежны в эксплуатации.

В состав плавучего грунтопровода входят промежуточные и свай- но-якорные секции — понтоны. Промежуточный понтон (рис. 59) сос тоит из двух поплавков 5, жестко соединенных между собой седлами 12, на которые укладывают грунтопроводные трубы / / . Размеры пон тонов, грунтопроводных труб и их конструкции в Советском Союзе определяются ГОСТом.

Согласно ГОСТу 5464—68 понтоны имеют по два поплавка эллип тического поперечного сечения и подрезы по концам для уменьшения

сопротивления при буксировке. |

Для |

повышения |

непотопляемости |

|||

каждый поплавок в зависимости от диаметра грунтопроводной |

трубы |

|||||

снабжается одной |

или двумя водонепроницаемыми |

переборками 10 |

||||

и соответствующим |

количеством |

горловин |

9, через которые |

осуще |

||

ствляется осмотр |

поплавков, их окраска |

и при необходимости осу |

||||

шение. Поплавки |

изготавливаются из |

стальных |

листов толщиной |

|||

3—4 мм из стали марки ВМ Ст.Зсп. по ГОСТ 5521—67.

Для обслуживания понтонов верхняя часть одного из поплавков имеет рифление, уменьшающее скольжение; на ней установлен шкафутный угольник 2.

При работе в ночное время плавучий грунтопровод должен иметь освещение, для чего на каждом пятом понтоне грунтопровода на мачте установлен электрический светильник 3, питание к которому подводит ся от судовой сети, на понтоне также может быть установлена в спе циальном водонепроницаемом ящике 4 аккумуляторная батарея.

Грунтопроводные трубы изготавливаются в соответствии с ГОСТ 5466—68 из стандартных сварных труб с толщиной стенки 7—8 мм в зависимости от диаметра трубы. На концах труба имеет фланцы, ко торыми она соединена с шаровым соединением. Иногда шар / и сфера 6 шарового соединения привариваются непосредственно к грунтопро водной трубе. Грунтопроводная труба на седлах закреплена стальны ми хомутами или приварена к ним.

Для предотвращения чрезмерно больших поворотов, при которых могут повреждаться шаровые соединения, между понтонами устанав ливают ограничительные цепи или тросовые бурундуки 7.

Для стаскивания понтонов с мели на поплавках установлены битен ги 8 — труба, вваренная в конструкцию поплавка и закрытая сверху листом.

Для удержания плавучего грунтопровода в требуемом положении имеются два-три понтона, оборудованные свайно-якорными устройства ми. На свайно-якорном понтоне имеется площадка, на которой устанав ливается ручной шпиль и по ее диагонали две сваи с ручным приводом (аналогично приводу свайных понтонов). При установке свайно-якор- ного понтона на мелководье применяют сваи, а на глубокой воде —- завозят якоря, концы канатов которых закрепляют на понтоне.

106

тановлено свайное устройство и лебедка с приводом от двигателя внут реннего сгорания.

Площадку устанавливают на некотором расстоянии от грунтопро вода и закрепляют при помощи свайного устройства. Канат от лебедки

закрепляют на одном из свайных |

понтонов плавучего грунтопровода. |

||

Для перемещения грунтопровода |

поднимают сваи |

свайных понтонов |

|

и канат наматывается на лебедку МСП. |

|

|

|

МСП применяется также для |

снятия |

понтонов |

грунтопровода с |

мели. |

|

|

|

В з в е ш е н н о - п о т о п л я е м ы й |

г р у н т о п р о в о д . |

||

При работе землесоса на участках, не защищенных от волн и ветра, понтоны плавучего грунтопровода начинают раскачиваться, вследствие чего происходит поломка шаровых соединений, опрокидывание пон тонов и после повреждения поплавков — затопление. Поэтому при вол нении 2—3 балла необходимо прекратить работу землесоса и плавучий грунтопровод отвести в укрытие. Для продления времени работы земле соса в условиях волнения по предложению инженера В.И.Степанова создан взвешенно-потопляемый грунтопровод.

Он состоит из промежуточных (рис. 61) и концевого понтонов. Кон цевой отличается от промежуточного понтона наличием выкидного патрубка, изгибающегося кверху.

Корпус понтона 3 имеет коробчатую форму. Грунтопроводная труба 6 вварена в нижнюю часть корпуса, благодаря чему достигается боль шая устойчивость понтона при работе. Грунтопроводные трубы соеди нены между собой шаровыми соединениями 2.

Корпус понтона поперечными и продольными переборками разде лен на отсеки. Четыре из них имеют постоянную плавучесть — «воз душники». Плавучесть четырех средних отсеков можно менять, впус кая или вытесняя воду сжатым воздухом. В нижней части к корпусу и грунтопроводной трубе приварены лыжи 5, которыми понтон опирает ся на грунт при погружении на дно.

В нижней части средних отсеков установлены клапаны 4, при от крывании которых в эти отсеки входит вода.

При волнении и сильном ветре для увеличения устойчивости грун топровода его погружают в воду путем впуска некоторого количества воды в средние отсеки.

Если волнение и ветер начинают угрожать грунтопроводу, его нуж но отвести за бровку канала, открыть клапаны в средних отсеках пон тонов и пустить воду в них. Понтоны погружаются в воду и ложатся на дно.

С наступлением затишья сжатый воздух по трубопроводу /, про ложенному над понтонами от компрессора, установленного на земле

сосе, подается в затопленные отсеки |

и вытесняет |

воду. Грунтопровод |

|

постепенно всплывает. |

Управление |

клапанами |

затопления дистан |

ционное с землесоса с помощью сжатого воздуха. |

|

||

С п р я м л е н н ы й |

г р у н т о п р о в о д . |

Для уменьшения |

|

длины грунтопроводных труб применяется спрямленный самоустанав ливающийся грунтопровод. У этого грунтопровода трубы соединяются между собой фланцами, а поддерживающие их поплавки соединены

109