- •Особенности черепно-мозговых

- •Оружейных ранений

- •Мирного времени

- •22.1. Огнестрельные ранения

- •22.1.1. Ранения из охотничьего оружия

- •22.1.1.1. Ранения дробью

- •22.2. Ранения из газового оружия

- •22.3. Ранения из ракетницы

- •22.4. Ранения взрывными устройствами

- •22.5. Ранения из

- •22.6. Пружинно-арбалетно-лучковые ранения

- •22.7. Медико-баллистическая характеристика

- •22.8. Сравнительная статистика

- •22.9. Диагностика

- •22.10. Принципы и тактика

22.5. Ранения из

ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

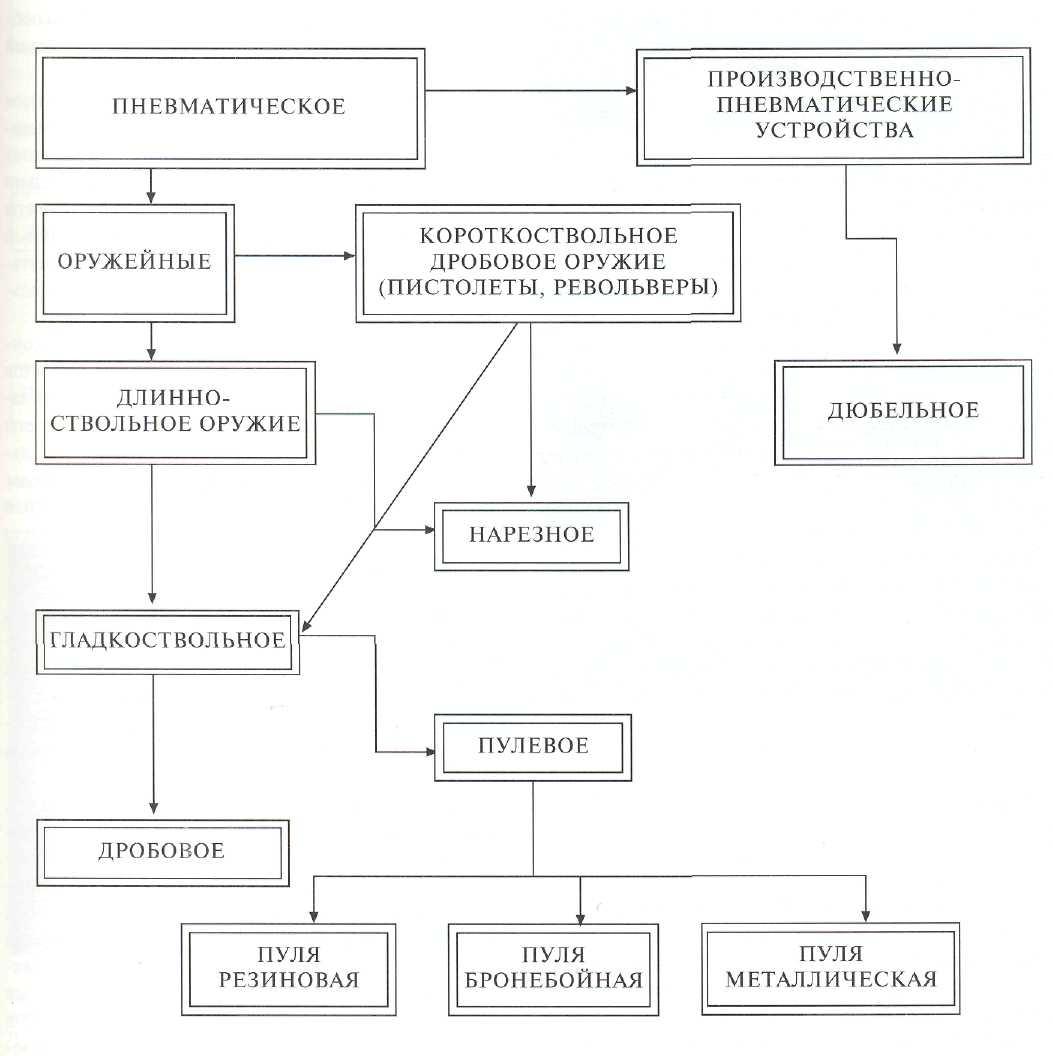

К пневматическому оружию относят различные устройства, метание снаряда из которых осуществляется сжатым воздухом (газом). Различают короткоствольное (пистолеты или револьверы) и длинноствольное (пневматические — «духовые») ружья. Пневматическое оружие бывает компрессорное и баллонное. Компрессорные устройства имеют камеру, сжатие воздуха в которой происходит при помощи специального рычага. В баллонных устройствах сжатый воздух находится в баллонах, размещенных под стволом или в рукоятке оружия. Выстрел типа хлопка, тихий. И ружья, и пистолеты могут иметь нарезной или не нарезной ствол.

Дальность стрельбы до 100 метров. Убойная сила на расстоянии до 50 метров. Калибр пули — от 3 до 5,6 мм. На этом расстоянии, в зависимости от степени сжатия воздуха в данном типе оружия, выпущенная пуля может пробить кости черепа. Мы наблюда-

ли раненого с проникающим ранением черепа после выстрела с расстояния около 10 метров. Аналогичные наблюдения описаны в литературе [38].

Ранения из пневматического оружия носят черты как огнестрельного (наличие пули, освинцевание краев раны), так и отличны от него — нет порохового заряда, следовательно нет ожога, нет включений пороха [54]. Чаще это единичные ранения. Однако, при применении «духовых» автоматов ранения могут быть и множественными. На рис. 22—6 представлены виды пневматического оружия и их снаряды.

Особенности ранений из пневматического оружия:

Обычно пуля одиночная, шарообразная, ка либра 3—5,6 мм.

Ранение черепа чаще непроникающее (осо бенно если выстрел произведен из гладко ствольного оружия со среднего или дальне го расстояния.)

Входное отверстие «точечное» (2—3 мм), обычно не кровоточит. Его края смятые. Рана не зияет. Нет ожога и включения пороши нок. Возможно «освинцевание» краев раны.

Проникновение пули неглубокое, нет сквоз ных ранений. Часто встречаются «скользящие» ранения по своду черепа. При проникающих ра нениях возможно внутреннее рикошетирование и переломы внутренней стекловидной плас тинки. Вследствие относительно небольшой кинетической энергии пули и ее массы гид родинамическое воздействие на мозг снаряда, выпущенного из пневматической винтовки, меньшее, чем при огнестрельном ранении. От сюда и меньшее чем при огнестрельном ране нии поражение мозга как в самом раневом ка нале, так и вблизи от него и на отдалении. Как при проникающем, так и при непроникающем ранении черепа, возможны переломы только внутренней стекловидной пластинки.

Раневой канал загрязнен инородными телами меньше, чем при огнестрельных ранениях.

При непроникающих ранениях, при «сколь зящих» ранениях без переломов костей че репа, возможно образование внутричереп ных гематом и контузионных очагов как в месте ранения, так и на расстоянии от него.

Оружейные черепно-мозговые ранения могут быть причинены и устройствами, предназначенными для хозяйственных целей, например из дюбельного пистолета. Такие ранения отличаются значительными поражениями только мягких тканей, или и костями черепа и мозга. Раны мягких тканей рвано-ушибленные, обычно значительной площади, хотя могут (по площади) быть и незначительными. Зависит это от

484

Особенности черепно-мозговых оружейных ранений мирного времени

того, какой частью дюбеля нанесено ранение («головкой», боком). Кровотечение обычно небольшое. При поражении же магистральных сосудов шей (сонных артерий) или иных крупных сосудов головы, оно может быть весьма значительным. Ранив артерию, дюбель может прикрывать ее отверстие как своеобразная пробка, что следует иметь в виду при хирургическом лечении подобных раненых. При попадании дюбеля в череп «головкой», входное отверстие может быть небольшим, однако мозг может быть поврежден на значительную глубину (рис. 22—7).

Касательные и проникающие ранения черепа характеризуются линейными трещинами, радиар-но отходящими от места соприкосновения дюбеля с черепом и многооскольчатыми, часто вдавленными, переломами. Костные отломки могут проникать в череп на глубину до 5 и более см. Значительное загрязнение инородными телами. Дюбель может торчать из раны, а может быть и прикрыт мягкими тканями. Повреждение мозга представлено раневым каналом, серым и красным размягчением мозгового вещества.

485

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

Рис. 22—7. Краниограмма в прямой проекции. Проникающее ранение дюбелем.