- •Министерство здравоохранения и социального развития российской федерации

- •2006 Удк 616-092 (075)

- •Сведения об авторах

- •Предисловие

- •Первый период (от третьего тысячелетия до н.Э. До нового времени, до 1540 г.)

- •Второй период (новый период, 1540 - 1850 г.Г.)

- •Третий период (1863—1924 гг.)

- •Четвертый период (1924—1950 гг.)

- •Пятый период (с 1950 г. И по настоящее время)

- •Часть I

- •1.2. Основные общепатологические понятия

- •1.3. Объекты предмета патологии и их характеритика

- •Современное представление о болезни

- •1.4. Основные методы общей патологии

- •1.5. Классификация болезней

- •Принципы классификации болезней. Болезни обычно классифицируют, исходя из следующих принципов.

- •1.6. Периоды болезни

- •1.7. Варианты течения болезни

- •Глава 2. Общая этиология

- •2.1. История развития взглядов на этиологию

- •2.2. Современные взгляды на причину болезней

- •2.3. Характеристика причинного фактора и условий

- •2.4. Классификация этиологических факторов

- •Глава 3. Общий патогенез

- •3.1. Роль этиологического фактора в патогенезе заболевания

- •3.2. Роль причинно-следственных связей в патогенезе болезни

- •3.3. Патогенетические факторы

- •3.4. Основные пути и механизмы, реализующие

- •3.5.Значение местных и общих, функциональных и

- •Функциональное и морфологическое в развитии болезни

- •Специфическое и неспецифическое в развитии болезни

- •Приспособительное и патологическое в развитии болезни

- •Глава 4. Общий саногенез

- •4.1. Краткая характеристика механизмов выздоровления

- •4.2. Классификация и характеристика компенсаторно-приспособительных реакций и механизмов

- •Глава 5.Роль реактивности организма в развитии патологии

- •5.1. Классификация реактивности

- •5.2. Характеристика основных видов реактивности

- •5.2.1. Биологическая (видовая) реактивность

- •5.2.2. Групповая реактивность

- •5.2.3. Индивидуальная реактивность

- •5.3. Изменения реактивности в процессе онтогенеза

- •5.4. Характеристика физиологической и патологической реактивности

- •5.5. Характеристика специфической и неспецифической реактивности

- •5.6. Местные и общие проявления реактивности

- •5.7. Интенсивность и характер проявления реактивности

- •5.8. Факторы, определяющие реактивность

- •5.8.1. Роль внешних факторов

- •5.8.2. Роль наследственности

- •5.8.3. Роль конституции

- •5.8.4. Роль других факторов

- •5.9. Резистентность. Понятие.Формы. Взаимосвязь с реактивностью

- •Основные взаимоотношения между реактивностью (Рт) и резистентностью (Рз) организма.

- •5.10. Основные механизмы реактивности и резистентности организма

- •5.10.1. Нервные механизмы

- •5.10.2. Эндокринные механизмы

- •5.10.3. Иммунные механизмы

- •5.10.4. Роль макрофагально - моноцитарной системы

- •5.10.5. Роль изменения обмена веществ

- •Глава 6. Роль возраста в развитии патологии

- •6.1. Особенности патологии пренатального (внутриутробного) периода развития организма

- •6.2. Патология родового (интранатального) периода жизни организма

- •6.3. Особенности патология постнатального

- •6.4. Характеристика основных видов патологии в разные периоды детского возраста

- •6.4.1. Основные формы патологии грудного и раннего детского возраста

- •6.4.2. Основные формы патологии дошкольного и младшего школьного возраста

- •6.4.3. Основные формы патологии старшего школьного возраста

- •6.5. Роль пожилого и старческого возраста в развитии патологии и Особенностей их основных видов

- •6.5.1. Старение. Понятие. Виды. Характеристика.

- •Патология опорно-двигательного аппарата

- •Патология мочевыделительной системы

- •Расстройства зрения

- •Патология иммунной системы

- •Патология эндокринной системы

- •Патология нервной системы

- •Глава 7. Биоритмы и их роль в патологии

- •7.1. Ритмичность и периодичность

- •7.2. История развития биоритмических процессов и их роли в обеспечении жизнедеятельности организма в норме и патологии

- •Понятие о биоритмах и биоритмологии

- •7.4. Классификация биоритмов

- •7.5. Сруктура временной организации биосистемы

- •7.7. Характеристика некоторых биологических процессов в здоровом и больном организме

- •7.8. Десинхронозы и их характеристика

- •7.9. Значение фактора времени в медицине

- •Глава 8. Роль конституции организма в развитии патологии

- •8.1. Введение

- •8.2. Классификация конституциональных типов

- •8.3. Современные взгляды на роль конституции в развитии патологии

- •8.4. Диатезы

- •8.4.1. Краткая характеристика основных видов диатезов

- •Глава 9. Значение наследственности в патологии

- •9.2. Мутации

- •9.3. Наследственные генные болезни

- •9.3.1. Виды и пути передачи наследственной патологии

- •9.4. Хромосомные абберации

- •9.4.1. Гетероплодия по аутосомам

- •Яйцеклетка Нормальное расхождение Ненормальное расхождение Нормальная клетка Нормальная клетка Трисомия Моносомия

- •9.4.2. Гетероплоидия по половым хромосомам

- •9.5. Врожденные болезни (фенокопии)

- •9.6. Методы диагностики наследственных болезней

- •9.7. Принципы профилактики наследственных болезНей

- •9.8. Принципы лечения наследственных болезней

- •Глава 10. Болезнетворное влияние факторов внешней среды на организм человека

- •10.1. Введение

- •10.2. Краткая характеристика действия на организм

- •10.2.1. Повреждающее действие механической энергии

- •10.2.2. Действие термических факторов

- •10.2.2.1. Действие низких температур

- •10.2.2.2. Действие высоких температур

- •10.2.3. Влияние пониженного Барометрического давления

- •10.2.3.1. Горная и высотная болезни

- •10.2.3.2. Взрывная декомпрессия

- •10.2.4. Влияние повышенного барометрического давления

- •10.2.5. Повреждающее действие электрической энергии

- •10.2.6.1. Этиология ионизирующего излучения

- •10.2.6.2. Патогенез нарушений при действии ионизирующих излучений

- •10.2.6.3. Основные нарушения функций организма при общем облучении организма

- •10.2.7 Болезнетворное воздействие на организм химических факторов Введение

- •10.2.7.1. Основные биологические эффекты химических веществ

- •10.2.7.2. Повреждающее действие химических факторов в зависимости от пути их попадания в организм

- •Проникновение агента через кожный барьер

- •Проникновение агента через рот

- •Проникновение агента парентеральным путем

- •10.2.7.3. Особенности токсического действия химических веществ

- •Повреждения (отрицательные побочные эффекта), вызываемые лекарственными средствами

- •Повреждения (основные патологические эффекты), вызываемые некоторыми нелекарственными токсическими агентами

- •10.2.8. Действие на организм факторов космического полета

- •10.2.8.1. Ведущие патогенные и патогенетические факторы космического полета

- •Влияние невесомости на состояние костной и мышечной систем

- •Глава 11. Повреждения клетки

- •11.1. Введение

- •11.2. Этиология повреждения клетки

- •11.3. Классификация и характеристика основных видов повреждения клеток

- •11.4. Морфологические и функциональные проявления

- •11.5. Основные типы клеточных реакций в патологии

- •11.6. Ишемическое повреждение клетки

- •11.7. Реперфузионное повреждение клетки

- •11.8. Общие механизмы повреждения клеток

- •11.9. Общие реакции организма на повреждение клеток

- •11.10. Механизмы защиты, компенсации и адаптации поврежденных клеток

- •11.11. Основные виды повреждения клеток

- •11.11.1. Дисплазии

- •11.11.2. Дистрофии

- •Механизмы развития дистрофий

- •Классификация дистрофий

- •Характеристика зернистой дистрофии

- •Характеристика вакуольной гидропической дистрофии

- •Характеристика гиалиново-капельной дистрофии

- •Исходы дистрофий

- •11.11.3 Виды некроза и их характеристика

- •11.12. Особенности действия лекарственных средств в поврежденных клеточно-тканевых стуртурах

- •11.13. Принципы повышения устойчивости клеток к действию повреждающих факторов и стимуляции

- •Глава 12. Апоптоз и его роль в патологии

- •12.1. История изучения апоптоза

- •12.2. Определение понятия «апоптоз»

- •12.3. Роль апоптоза в жизни здорового организма

- •12.3.1. Основные типы гибели клеток и их отличия

- •Основные типы проявлений апоптоза

- •Основные морфологические и биохимические отличия апоптоза и некроза

- •Генетический контроль физиологической клеточной гибели

- •Пусковые и внутриклеточные механизмы апоптоза

- •Разновидности сигналов, приводящих к индукции апоптоза

- •Роль макрофагов в распознавании и удалении апоптотирующих клеток

- •12.4. Роль апоптоза в патологии

- •12.4.1. Апоптоз как обязательный компонент развития типовых патологических процессов

- •12.4.2. Патология, связанная с изменением выраженности апоптоза

- •12.4.2.1. Патология, обусловленная ослаблением апоптоза

- •Заболевания, связанные с ослаблением апоптоза

- •12.4.2.2. Патология, обусловленная усилением апоптоза

- •Заболевания, связанные с усилением апоптоза

- •12.4.3. Возможности терапевтического регулирования апоптоза

3.2. Роль причинно-следственных связей в патогенезе болезни

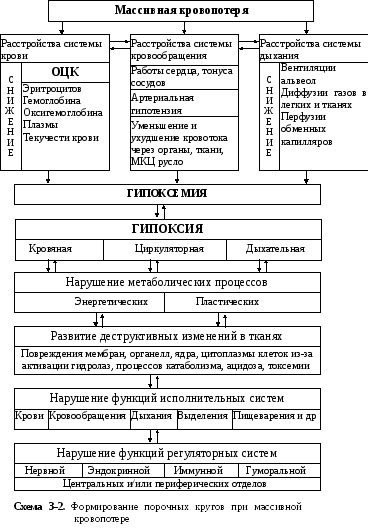

Своевременное выявление причинно-следственных связей крайне необходимо для поиска эффективных путей, средств и способов патогенетического лечения. Например, причинные факторы, действуя на организм в определенных условиях, вызывают конкретные патологические сдвиги. Они, в свою очередь, могут стать причиной новых расстройств. Последние могут привести к другим нарушениям и т.д. Все эти патологические изменения связаны между собой либо простыми, либо сложными, либо кольцевыми как прямыми, так и обратными, как положительными, так и отрицательными причинно-следственными связями (отношениями). Нередко эти патогенетические связи удается довольно легко ликвидировать и тем самым существенно улучшить состояние больного. Иногда же, особенно при развитии порочных кругов, эти связи трудно или совсем невозможно, устранить, несмотря на оказание больному квалифицированной медицинской помощи.

Порочным круг (circulus vitiosus) – это такая замкнутая цепь причинно-следственных связей, когда какое-либо последовательно возникающее следствие становится причиной новых расстройств, усиливающих первоначальные патологические изменения, вследствие чего наблюдается ухудшение и утяжеление течения и исхода заболевания или патологического процесса.

Порочный круг может замыкаться на самых различных уровнях организации организма (субклеточном, клеточном, тканевом, органном, системном, организменном). Примерами развития порочных кругов могут быть развитие динамического метеоризма после операции на кишечнике, формирование расстройств органов и систем после массивной кровопотери и многие другие.

В частности, при развитии метеоризма (вздутия вследствие усиленного газообразования) кишок в условиях не нарушенной моторной их функции наблюдается активизация перистальтической активности кишечника и выбрасывание на-

ружу как газов, так и токсических продуктов. В итоге деятельность пищеварительного тракта нормализуется.

После же обширных и (или) длительных операций на органах брюшной полости, сопровождающихся атонией кишок, то есть, на фоне ослабления или прекращения процессов газоотведения, наблюдается прогрессирующее нарастание образования газов в кишечнике из-за формирования различных порочных кругов (схема 3-1).

Формирование порочных кругов при массивной кровопотере представлено на схеме 3-2.

3.3. Патогенетические факторы

Среди различных патогенетических факторов (тех иных патологических изменений в организме) в развитии болезни выделяют главные, ведущие и второстепенные сдвиги, т.е. основное звено патогенеза, ведущие звенья патогенеза и второстепенные звенья патогенеза.

Основное звено патогенеза - это явление или изменение, которое совершенно необходимо для развертывания других звеньев патогенеза и предшествует им, и без которого не развивается патологический процесс или заболевание.

Устранение основного звена патогенеза, как правило, ликвидирует патологический процесс или заболевание, либо существенно изменяет (ослабляет) его характерное течение. Например, основным звеном патогенеза артериальной гиперемии является расширение артериол, основным звеном патогенеза кровопотери является несоответствие между сниженным ОЦК и увеличенным объемом сосу дистого русла. При различной патологии основное звено патогенеза может быть одно, а может быть несколько сменяющих друг друга в динамике заболевания. Основное звено различных патологических процессов или различных этапов заболевания неодинаково. Например, им.

может быть и избыточная афферентация, и расстройство кровообращения, и токсемия, и инфекция, и дистрофические изменения и др

Ведущие звенья патогенеза - это те важнейшие патогенетические факторы, которые хотя и являются второстепенными по важности в сравнении с основным звеном патогенеза, но они существенно влияют на ход заболевания. Ведущие звенья патогенеза являются общими для различных заболеваний и патологических процессов. Например, ими являются инфицирование, интоксикация, кислородное голодание, расстройство системы кровообращения, дыхания, выделения, детоксикации и др.

В частности, на первом этапе развития травматической болезни основным звеном патогенеза является избыточная афферентация, а ведущими звеньями - как расстройства кровообращения, так и токсемия; в шоковый период заболевания основным звеном обычно являются расстройства кровообращения, а ведущими - нарушения дыхания, гипоксия, интоксикация и другие.

Второстепенные звенья патогенеза - это те патогенетические факторы, которые оказывают лишь незначительное (несущественное) влияние на развитие болезни.

При изучении патогенеза той или иной болезни из разнообразных изменений, характерных для болезни, важно, во-первых, выделить главный и ведущие патогенетические факторы, во-вторых, найти основные причинно-следственные отношения, в-третьих, глубоко проанализировать механизмы их взаимосвязи, в-четвертых, назначить обоснованную и эффективную патогенетическую терапию.