- •Раздел 2. Типовые патологические процессы

- •13.1. Артериальная гиперемия

- •Основным звеном патогенеза аг является расширение артериол, а средних и мелких артерий.

- •13.2. Венозная гиперемия

- •13.3. Ишемия (местное малокровие)

- •Виды ишемии: физиологическая и патологическая.

- •13.3.1. Постишемическая артериальная гиперемия

- •13.3.2. Последствия ишемии

- •13.4. Коллатеральное кровообращение

- •14.5. Стаз

- •13.6. Расстройства микроциркуляции

- •13.6.1. Внуритисосудистые (интраваскулярные) первичные нарушения микроциркуляции

- •13.6.2. Сосудистые (чрезстеночные, трансмуральные) первичные расстройства микроциркуляции

- •13.6.3. Внесосудистые (экстраваскулярные) первичные расстройства микроциркуляции

- •13.6.4. Принципы коррекции расстройств мИкроциркуляции

- •13.7. Краткая характеристика тромбозов и эмболий

- •13.7.1. Тромбоз

- •13.7.1.1. Виды тромбов. Их характеристика

- •13.7.2. Эмболия

- •13.7.2.1. Виды эмболий. Их характеристика

- •Глава 14. Воспаление

- •14.1. Введение

- •14.2. Теории воспаления

- •14.3. Местные признаки воспаления

- •14.4. Определение понятия воспаление

- •14.5. Классификация воспаления

- •Классификация патологического воспаления

- •14.6. Исходы воспаления

- •14.7. Этиология воспаления

- •14.8. Патогенез воспаления Виды, характеристика и биологическое значение основных процессов (компонентов) воспаления

- •14.8.1. Альтерация

- •14.8.2. Расстройства периферического крово – и Лимфообращения

- •14.8.3. Экссудация в очаге воспаления

- •Основные патогенетические факторы экссудации

- •14.8.4. Эмиграция в очаге воспаления

- •14.8.5. Фагоцитоз

- •14.8.6. Пролиферативные процессы в очаге воспаления

- •14.8.7. Медиаторы воспаления

- •14.8.8. Биологические эффекты медиаторов воспаления

- •Плазменные медиаторы воспаления

- •Промежуточные медиаторы воспаления

- •Общие закономерности действия цитокинов

- •Краткая характеристика основных цитокинов

- •Краткая характеристика основных лейкоцитов

- •14.9. Влияние воспаления на организм

- •14.10. Влияние реативности организма на развитие воспаления

- •При избыточном поступлении в организм поваренной соли воспаление усиливается, проявляется избыточными отеками и развитием дистрофических изменений.

- •14.11. Биологическое значение воспаления

- •14.12. Принципы профилактики воспаления

- •14.13. Принципы терапии воспаления

- •Глава 15. Ответ ( реакция) острой фазы

- •15.1. Введение

- •15.2.Роль цитокинов в реализации ответа острой фазы

- •15.3. Основные биологические эффекты ответа острой фазы

- •15.4. Роль интерлейкина-1 в развитии ответа острой фазы

- •15.5. Роль фактора некроза опухолей в развитии ответа острой фазы

- •15.6. Роль интерлейкина-6 в развитии ответа острой фазы

- •Влияние интерлейкина-6 на различные органы и системы организма

- •15.7. Белки острой фазы

- •Основные группы и виды белков острой фазы

- •Физиологические функции основных белков острой фазы

- •15.8. Характеристика основных белков острой фазы

- •15.9. Основные изменения в периферической крови при ответе острой фазы

- •Глава 16. Лихорадка

- •16.1. Понятие лихорадка. Отличие от гипертермии

- •Развитие гипертермии ускоряется и усиливается при:

- •Отличия лихорадки от перегревания организма

- •16.2. Этиология лихорадки

- •16.3. Патогенез лихорадки

- •16.4. Классификация лихорадки

- •Механизмы изменения теплоотдачи (то) и теплопродукции (тп) в различные стадии лихорадки

- •I стадия. Повышение теплосодержания организма (тп то)

- •16.5. Эволюция лихорадочной реакции

- •16.6. Активный характер лихорадочной реакции

- •16.7. Стадийность лихорадочной реакции

- •16.8. Температурные кривые

- •16.9. Изменения обмена веществ при лихорадочной реакции

- •16.10. Изменения деятельности тканей, органов и систем при лихорадочной реакции

- •16.10.1. Влияние лихорадки на состояние цнс

- •16.10.2. Лихорадка и эндокринная система

- •16.10.3. Изменения кровообращения и дыхания при лихорадке

- •16.10.4. Изменения диуреза

- •16.10.5. Изменения потоотделения

- •16.10.6. Изменения аппетита и функций органов пищеварения

- •16.10.7. Влияние лихорадки на печень и метаболизм

- •16.10.8. Влияние лихорадки на состояние иммунной системы

- •16.12. Принципы жаропонижающей терапии

- •16.13. Лечебное использование экзогенных пирогенов

- •Глава 17. Инфекционный процесс

- •17.1. Введение

- •17.2. Основные виды инфекционного процесса

- •17.3. Классификация инфекционных болезней

- •17.4. Взаимоотношения макро- и микроорганизма

- •17.5. Стадии (периоды) течения инфекционной болезни

- •17.6. Этиология инфекционного процесса

- •17.7. Общий патогенез инфекционного процесса

- •17.8. Механизмы естественной защиты организма от возбудителей инфекций

- •17.8.1. Неспецифические формы защиты макроорганизма

- •17.8.2. Специфические формы защиты макроорганизма

- •17.9. Принципы лечения инфекционного процесса

- •Глава 18. Гипоксия

- •18.1 Определение понятия гипоксия

- •18.2 Классификация гипоксий

- •18.3 Общий патогенез гипоксии

- •18.3.1 Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии

- •18.3.2 Патологические реакции при гипоксии

- •18.4 Характеристика экзогенных (гипероксической, гипербарической, гипоксической) типов гипоксий

- •18.5. Характеристика эндогенных (респираторного, циркуляторного, кровяного, тканевого) типов гипоксии

- •18. 6.Характеристика гиперметаболической гипоксии или гипоксии нагрузки

- •18.7. Основные принципы профилактики гипоксии

- •18.8.Основные принципы терапии гипоксии

- •Глава 19. Патология типовых нарушений обмена веществ и энергии

- •19.1. Типовые нарушения обмена веществ и энергии

- •19.1. Основные этапы нарушений обмена веществ

- •19.1.2. Основные нарушения энергетического обмена

- •19.2. Патология белкового обмена

- •19.3. Патология углеводного обмена

- •19.3.1. Нарушение основных этапов обмена углеводов в организме

- •19.3.2. Основные формы нарушения углеводного обмена

- •19.3.2.1.Гипогликемия

- •19.3.2.2. Гипергликемия

- •Основные различия между диабетом 1 и 2 типа

- •19.3.2.3. Принципы лечения гипергликемий, сахарного диабета и гипергликемической комы

- •19.4. Патология обмена липидов

- •19.4.1. Введение

- •19.4.2. Нарушения расщепления липидов

- •19.4.3. Нарушения всасывания липидов

- •19.4.4. Нарушения синтеза эндогенных липидов

- •19.4.5. Нарушения транспорта липидов в плазме крови и элиминации их из крови в ткани

- •19.4.6. Нарушение промежуточного обмена липидов

- •19.4.7. Избыточное накопление липидов в тканях, не относящихся к жировой

- •19.4.8. Атеросклероз

- •Факторы риска атеросклероза

- •19.4.9. Нарушение обмена жира в жировой ткани

- •19.4.10. Ожирение

- •19.4.11. Общее истощение

- •19.4.12. Локальные формы утраты липидов

- •19.4.13. Принципы профилактики и лечения ожирения

- •19.4.14. Принципы профилактики и лечения атеросклероза

- •19.4.15. Принципы профилактики и лечения истощения организма Профилактика и лечение истощения должна проводиться как можно раньше, комплексно, эффективно и включать:

- •19.5. Патология обмена витаминов

- •19.5.1. Введение

- •19.5.2. Классификация витаминов

- •19.5.3. Антивитамины (антагонисты витаминов)

- •19.5.4. Классификация типовых форм нарушений обмена витаминов

- •19.5.5. Характеристика клинических проявлений недостаточности Водорастворимых витаминов Гиповитаминоз в1 (тиамина)

- •Гиповитаминоз в2 (рибофлавина)

- •Гиповитаминоз в6 (пиридоксина, пиридоксаля и/или пиридоксамина)

- •Гиповитаминоз в12 (цианкобаламина, внешнего фактора Кастла)

- •Недостаточность фолиевой кислоты

- •Гиповитаминоз с (аскорбиновой кислоты)

- •Недостаточность биотина

- •Недостаточность витамина рр (витамина в3, ниацина, никотинамида, никотиновой кислоты)

- •Недостаточность пантотеновой кислоты («вездесущей» кислоты, витамина в5)

- •19.5.6. Характеристика клинических проявлений недостаточности липидорастворимых витаминов

- •Гиповитаминоз а

- •19.5.7. Характеристика клинических проявлений избытка водорастворимых витаминов

- •19.5.8. Характеристика клинических проявлений избытка липидорастворимых витаминов

- •19.6. Патология водного обмена

- •19.6.1. Биологическая роль воды

- •19.6.2. Количество воды в организме и секторах

- •19.6.3. Водный баланс

- •19.6.4. Регуляция обмена воды в организме

- •19.6.5. Типовые формы нарушения водного баланса

- •19.6.5.1. Характеристика основных видов гипергидратации Гиперосмоляльная гипергидратация

- •Изоосмоляльная гипергидратация

- •Гипоосмоляльная гипергидратация

- •Отеки. Их виды и механизмы развития

- •Виды отеков по механизму развития

- •19.6.5.2. Характеристика основных видов гипогидратации Гиперосмоляльная гипогидратация

- •Изоосмоляльная гипогидратация

- •Гипоосмоляльная гипогидратация

- •19.7. Патология обмена основных ионов организма

- •19.7.1. Биологическая роль ионов

- •19.7.2. Патология обмена макроэлементов Патология обмена натрия

- •Гипернатриемия

- •Гипонатриемия

- •Патология обмена калия

- •Гиперкалиемия

- •Гипокалиемия

- •Патология обмена кальция

- •Гиперкальциемия

- •Гипокальциемия

- •Патология обмена магния

- •Гипермагниемия

- •Гипомагниемия

- •19.7.3. Патология обмена микроэлементов Введение

- •19.7.3.1. Краткая характеристика основных эссенциальных микроэлементозов

- •Нарушение обмена марганца

- •Нарушение обмена йода

- •Нарушение обмена хрома

- •Нарушения обмена кобальта

- •Нарушение обмена селена

- •Нарушение обмена фтора

- •19.8. Патология кислотно-основного состояния

- •19.8.1. Биологическое значение концентрации ионов водорода

- •19.8.2. Основные показатели кислотно-основного состояния

- •19.8.3. Основные механизмы устранения сдвигов кислотно-основного состояния в биосредах организма

- •19.8.4. Классификация нарушений кислотно-основного состояния

- •19.8.5. Характеристика основных видов нарушений кислотно-основного состояния

- •19.8.5.1. Негазовый ацидоз

- •Лечение негазового ацидоза

- •19.8.5.2. Газовый ацидоз

- •19.8.5.3. Негазовый алкалоз

- •19.8.5.4. Газовый алкалоз

- •Глава 20. Патология тканевого роста

- •Нарушение тканевого роста в препубертатный и пубертатный периоды

- •Нарушение тканевого роста в постпубертатном (взрослом) периоде

- •20.2. Гипобиотические процессы

- •20.3. Гипербиотические процессы

- •20.3.1. Гипертрофия и гиперплазия

- •20.3.2. Регенерация

- •20.4. Расстройства регуляции тканевого роста

- •Глава 21. Опухоли

- •21.1. Классификация опухолей

- •21.2. Виды опухолей и их характеристика

- •Сравнительная характеристика опухолей

- •21.3. Варианты роста опухолей

- •21.4. Предбластомные (предраковые) состояния

- •21.5. Биологические особенности злокачественных опухолей

- •Опухолевая ткань обычно ускользает от строгого, характерного для здоровых тканей, иммунного надзора организмом. Это может происходить преимущественно в результате:

- •- Появления эмбриональных антигенов;

- •21.6. Этиология опухолей

- •Роль наследственности в развитии опухолей

- •Роль канцерогенных факторов в развитии опухолей

- •Роль факторов риска в возникновении опухолей

- •21.7. Методы экспериментального изучения опухолей

- •21.8. Патогенез опухолей

- •21.8.1. Роль генов в канцерогенезе

- •21.9. Основные механизмы противоопухолевой резистентности организма

- •21.10. Влияние опухоли на организм. Паранеопластические синдромы

- •21.11. Принципы профилактики и лечения опухолей

19.8.4. Классификация нарушений кислотно-основного состояния

Расстройства КОС проявляются в виде ацидоза и алкалоза.

Ацидоз характеризуется появлением в биосреде относительного или абсолютного избытка кислот или недостатком оснований.

Алкалоз характеризуется появлением в биосреде избытка оснований или недостатка кислот.

Различают следующие основные виды ацидоза и алкалоза:

газовый (дыхательный);

негазовый (метаболический, выделительный, экзогенный, комбинированный);

смешанный (газовый в сочетании с какой-то разновидностью негазового).

По степени компенсации ацидозы и алкалозы бывают компенсированными и декомпенсированными.

При компенсированных их видах рН существенно не изменяется, т.е. не отклоняется за пределы нормы (7,357,45). На фоне значительных изменений абсолютных количеств угольной кислоты и натрия гидрокарбоната их соотношение остается равным 1:20. Для компенсированного ацидоза рН отклоняется в пределах 7,387,35. Для компенсированного алкалоза — в пределах 7,407,45.

При декомпенсированных видах рН существенно отклоняется от нормальной величины, т.е. выходит за пределы нормы. Наряду с изменением абсолютных количеств угольной кислоты и натрия гидрокарбоната изменяется также их соотношение. Для некомпенсированного ацидоза характерны величины рН, равные 7,34 и ниже, для некомпенсированного алкалоза рН составляет 7,46 и выше.

19.8.5. Характеристика основных видов нарушений кислотно-основного состояния

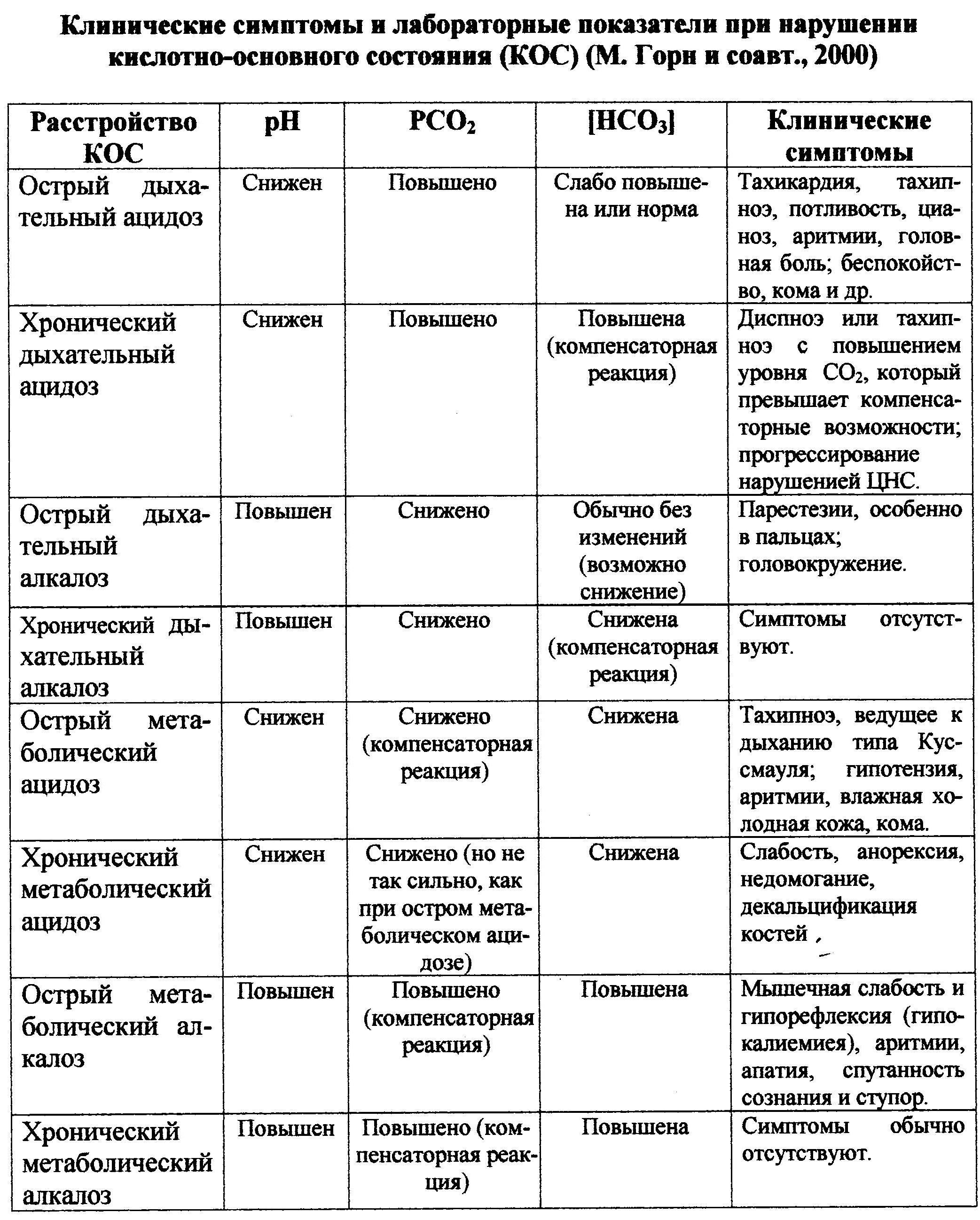

Основные клинические симптомы и лабораторные показатели при ведущих, наиболее часто встречающихся, расстройствах кислотно-основного состояния представлены в таблице 19-3.

19.8.5.1. Негазовый ацидоз

Метаболический (обменный или негазовый) ацидоз возникает в результате интенсивного образования и накопления недоокисленных промежуточных продуктов обмена, особенно при переходе тканей на анаэробный гликолиз. Это обычно встречается при развитии различных видов гипоксии, тяжелых формах нарушения кровообращения (массивная кровопотеря, прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, умирание организма и др.), сахарного диабета, распространенных гнойных заболеваниях (перитонит, флегмона, фурункулез, множественные абсцессы и др.).

Метаболический ацидоз наиболее часто возникает при относительном избытке нелетучих кислот (соляной, серной, - оксимасляной, ацето-уксусной и др.), обусловленного как накоплением кислых метаболитов, так и потерей оснований с желчью, поджелудочным и кишечным соком в результате:

- интенсивной диареи либо формирования желчных, поджелудочных или кишечных свищей;

- голодания (полном, неполном и даже частичном);

- активизации катаболических процессов в организме;

-гормонального дисбаланса (сахарный диабет, гипертиреоз, гиперкортицизм и др.);

- недостаточности печени и других как врожденных, так и приобретенных нарушениях обмена веществ;

- интенсивных и длительных физических нагрузок.

Метаболический ацидоз может развиться также и в результате других патогенетических факторов: - повышенного экзогенного поступления в организм различных кислых соединений (уксусной и др. кислот, отравлении салицилатами и т.д.), - сниженного выведения нелетучих кислот с мочой (в связи с нарушением выделительной функции почек), - избыточных потерь буферных анионов, прежде всего гидрокарбонатов с мочой (в связи с нарушением их реабсорбции в канальцах почек) и т.д.

На начальных этапах развития метаболического ацидоза избыток образующихся протонов обычно нейтрализуется имеющимися в организме буферными анионами (гидрокарбонатами, белками), в связи с чем их количество в крови уменьшается. Степень отклонений величины рН в кислую сторону зависит от площади и объема повреждения клеточно-тканевых структур.

Таблица 19-3

Поддержание кислотно-основного гомеостаза, помимо буферных систем, обеспечивается мобилизацией и других механизмов компенсации, среди которых важное значение имеют следующие.

Довольно быстро, на фоне снижения емкости буферных систем, развивается гипервентиляция легких, сопровождающаяся удалением из организма углекислого газа. Это способствует восстановлению равновесия между кислотами и основаниями, а значит нормализации рН среды.

Несколько позднее активизируются почечные компенсаторные механизмы. Последние обеспечивают либо увеличение выведения из организма с мочой нелетучих кислот (что приводит к восстанавлению рН крови и одновременно снижению рН мочи), либо сбережение в крови, а значит в организме, гидрокарбонатов (путем усиления их реабсорбции канальцами почек). Следует отметить, что срабатывание этих механизмов компенсации возможно только при сохраненной функции почек.

Основными симптомами метаболического ацидоза являются, с одной стороны, снижение величин стандартного SB и буферных оснований ВВ, с другой, — увеличение отрицательной величины сдвига буферных оснований ВЕ.

При компенсированном метаболическом ацидозе развивается снижение содержания углекислого газа и углекислоты в крови, в итоге чего величина рН остается нормальной.

При декомпенсированном метаболическом ацидозе отмечается существенное снижение величины рН.