- •1.Общие сведения о нефтегазовых операциях.

- •2. Способы бурения скважин.

- •3. Классификация скважин

- •1. Назначение и состав бурильной колонны.

- •2. Цели и способы бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин

- •3. Кустовые размещение скважин.

- •4.Многозабойные и многоярусные скважины.

- •1. Горные породы, слагающие разрез нефтяных и газовых месторождений.

- •2.Механические свойства горных пород.

- •3.Классификация породоразрушающих инструментов.

- •1. Долото для бурения сплошным забоем и с отбором керна

- •Породоразрушающий инструмент для отбора керна

- •2. Снаряды для колонкового бурения.

- •3. Буровые долота специального назначения.

- •1. Буровые установки для глубокого бурения на нефть и газ, основные характеристики и классификация.

- •2. Приводы буровых установок.

- •1. Оборудование для вращательного бурения и спускоподъемных операций.

- •Параметры и комплектность циркуляционных систем

- •3. Противовыбросовое оборудование.

- •1. Особенности разработки морских месторождений нефти и газа.

- •2. Инженерно-геологические изыскания.

- •3. Искусственные острова.

- •1. Функций бурового раствора.

- •2. Требования к буровым растворам.

- •3. Типы и рецептуры буровых растворов.

- •1. Функция и режимы промывки скважин.

- •2. Требования к режиму промывки скважин.

- •3. Расчет режимов промывки скважин.

- •1. Система подготовки бурового раствора.

- •2. Регулирование содержания и состава твердой фазы в буровом растворе.

- •3. Средства контроля и управления процессом промывки скважин.

- •1. Понятие о режимах бурения его параметрах и показателях работ долот.

- •2. Влияния параметров режима бурения на механическую скорость проходка нового долота.

- •1. Влияния параметров режима бурения на износ долота и показатели его работы. Х

- •2. Специфические особенности режимов вращательного бурения. Х

- •3. Рациональная отработка долот.

- •1. Воздействие промывочной жидкости на продуктивный пласт.

- •2. Способы первичного вскрытия продуктивных пластов. Х

- •3. Технология опробования перспективных горизонтов.

- •2. Цели и способы крепления скважин.

- •3.Принципы проектирования конструкции скважины.

- •1. Обсадные трубы и их соединения. Условия работы обсадной колонны в скважине.

- •2. Принципы расчета обсадных колонн.

- •3 Задача и способы цементирования скважин.

- •1. Подготовка скважин к освоению.

- •2. Вторичное вскрытие продуктивного пласта перфорацией.

- •3. Виды перфорации и их эффективность.

- •1. Классификация осложнений.

- •2. Поглощение промывочной жидкости и тампонажного раствора.

- •1. Причины, виды аварий и меры по их предупреждению.

- •2 Ловильный инструмент и работа с ним.

- •1. Информационное обеспечение процесса бурения с применением компьютерной техники и спутниковой связи.

- •1.Приборы и аппаратура для контроля параметров режима бурения.

- •1. Телеметрические системы контроля забойных параметров.

- •1. Физические и тепловые свойства горных пород.

- •Тепловые свойства горных пород

- •Коэффициент линейного расширения пород уменьшается с ростом плотности минералов.

- •2. Состав и физические свойства природных газов и нефти.

- •1. Фазовое состояние углеводородных систем. Х

- •Фазовые переходы в нефти, воде и газе

- •2. Пластовые воды и их физические свойства.

- •3. Молекулярно-поверхностные свойства системы «нефть-газ вода порода».

- •Источники пластовой энергии

- •Силы, действующие в залежи

- •Поверхностные явления при фильтрации пластовых жидкостей и причины нарушения закона дарси

- •Общая схема вытеснения из пласта нефти водой и газом

- •Нефтеотдача пластов при различных условиях дренирования залежи

- •Роль капиллярных процессов при вытеснении нефти водой из пористых сред

- •Зависимость нефтеотдачи от скорости вытеснения нефти водой

- •1. Породы коллекторы, их фильтрационные свойства

- •Линейная фильтрация нефти и газа в пористой среде

- •1.. Нефте-, газо-, водонасыщенность коллекторов.

- •2. Пластовые нефти и газы.

- •1. Газоконденсаты и газогидраты.

- •1. Цели искусственного воздействия на пласт.

- •2. Методы воздействия на пласт с целью интенсификации добычи нефти.

- •1. Классификация способов воздействия на призабойную зону скважин.

- •С карбонатом:

- •Физико-химические методы воздействия на призабойную зону пласта

- •Тепловые методы воздействия на пласт

- •Механические методы воздействия на пласт

- •1. Стадии разработки месторождения.

- •2. Способы эксплуатации скважин.

- •1. Фонтанный способ эксплуатации

- •2. Условия фонтанирования и возможные методы его продления.

- •3. Погружные электроцентробежные насосные установки и их классификация

- •1. Фонтанная арматура.

- •2. Запорные устройства фонтанной арматуры.

- •1. Манифольд фонтанных скважин.

- •2. Состав оборудования при газлифтной эксплуатации скважин.

- •2. Станки качалки.

- •2. Учет продукции скважины

- •1. Промысловые трубопроводы.

- •2. Сепарация нефти.

- •1. Подготовка нефти на месторождениях.

- •2. Нефтяные резервуары.

- •1.Исследование скважин и обоснование технологического режима эксплуатации.

- •1. Сбор и подготовка газа на промысле

- •1. Сезонная и суточная неравномерность потребления газа.

- •2. Цели и преимущества подземного хранения газа.

- •2. Хранение газа в истощенных или частично выработанных газовых и газоконденсатных месторождениях.

- •1. Подземное хранение газа в водоносных структурах.

2. Нефтяные резервуары.

Для сбора, хранения и учета нефти применяют резервуары, форма которых может быть разнообразной: цилиндрической (горизонтальные и вертикальные), прямоугольной и сферической. Строят их подземными, полу подземными и наземными.

Подземные и полуподземные резервуары сооружают только железобетонными. Наиболее известны вертикальные стальные резервуары

Каждый резервуар снабжается лестницей для осмотра оборудования, отбора проб и контроля за уровнем нефтепродукта. На резервуаре у места присоединения лестницы оборудуется

замерная площадка, па которой устанавливают замерные приспособления и дыхательную арматуру резервуара.

Замерный люк предназначен для замера в резервуаре уровней нефтепродукта и подтоварной воды, а также для отбора проб при помощи пробоотборника. Внутри люка расположена направляющая алюминиевая или медная колодка, но которой спускают в резервуар замерную ленту с лотом. На нижнем поясе резервуара предусмотрен люк-лаз для входа обслуживающего персонала внутрь резервуара при его очистке и ремонте.

Имеется световой люк, который предназначен для проветривания резервуара перед его зачисткой. К этому люку прикрепляется запасной трос управления "хлопушкой" на случай обрыва рабочего троса. "Хлопушка" - тип обратного клапана для налива.

При выдаче нефтепродукта из резервуара крышка "хлопушки" открывается принудительно при помощи лебедок.

Дыхательный клапан служит для сообщения пространства внутри резервуара с атмосферой. Этот клапан представляет собой литую коробку (чугунную или алюминиевую), в которой расположены два клапана: один клапан открывается при повышении давления в газовом пространстве резервуара и обеспечивает выход газа в атмосферу при наливе, а второй - при разряжении (выдаче) обеспечивает доступ воздуха в резервуар. Иногда используют гидравлические предохранительные клапаны. Между резервуаром н дыхательным или гидравлическим клапаном устанавливают огневые предохранители. Они предотвращают проникновение пламени в газовое пространство резервуара. Для спуска из резервуара подтоварной воды применяется сифонный кран, представляющий собой трубу, пропущенную через сальник внутрь резервуара. Кроме этих устройств, каждый резервуар оснащается специальной ироги-

Группа резервуаров, сосредоточенных в одном месте, для сдачи товарной нефти называется резервуарным товарным парком. Резервуариый товарный парк должен иметь мощные средства пожаротушения, хорошие подъезды, земляную обва-ловку, хорошее водоснабжение и электроосвещение, закрытую систему канализации, насосную лабораторию, парокотельиую и т.п.

Количество товарной продукции в резервуарах можно определить, например объемным способом, сущность которого заключается в следующем. Перед заполнением продукцией резервуар калибруют (по высоте через каждый сантиметр наносят метки). Это нужно для определения объема жидкости в резервуаре.

При замере объема продукции находят уровень нефти и воды (мерной лентой с миллиметровыми делениями и лотом), а затем с учетом температуры по калибровочной таблице определяют объем в кубических литрах. Для определения плотности продукции при помощи пробоотборника необходимо взять пробу. Среднюю плотность этой пробы находят по нефтеден-снметру.

Контроль за качеством товарной нефти и учет ее количества при сдаче транспортным организациям в настоящее время проводится с помощью автоматических установок. В основном используются автоматизированные установки "Рубин-2М" и станции учета нефти. Они имеют оборудование для постоянного замера объемного расхода товарной нефти, ее плотности, атагосодержання н содержания солей. Установки могут быть настроены на показатели той или иной группы качества нефти но ГОСТ 9965-76. При нарушении этих показателей нефть автоматически направляется на повторную подготовку. Относительная погрешность изменения количества товарной нефти составляет 0.5 %.

Резервуарные парки в системе магистральных нефтепроводов служат:

- для компенсации неравномерности приема-отпуска нефти на границах участков транспортной цепи;

- для учета нефти;

- для достижения требуемого качества нефти (отстаивание от воды и мехпримесей, смешение и др.).

В соответствии с этим резервуарные парки размещаются:

- на головной НПС;

-на границах эксплуатационных участков;

- в местах подкачки нефти с близлежащих месторождений или сброса нефти попутным потребителям.

Резервуарным парком в конце магистрального нефтепровода является либо сырьевой парк НПЗ, либо резервуары крупной перевалочной нефтебазы или пункта налива.

Полезный объем резервуарных парков на НПС рекомендуется принимать следующим (единица измерения - суточный объемперекачки):

- головная НПС…………………………………………………. 2...3

- НПС на границе эксплуатационных участков ………………0.3...0,'

- то же при проведении приемо-сдаточных операций ………1,0... 1,1

В системе магистральных нефтепроводов применяют вертикальные и горизонтальные стальные, а также железобетонные резервуары.

Резервуары бывают подземные и наземные. Подземными называют резервуары, у которых наивысший уровень взлива не менее чем на 0,2 м ниже наинизшей планировочной отметки прилегающей площадки. Остальные резервуары относятся к наземным.

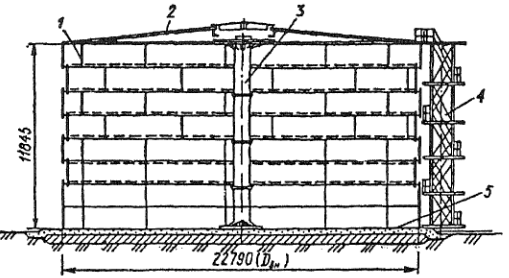

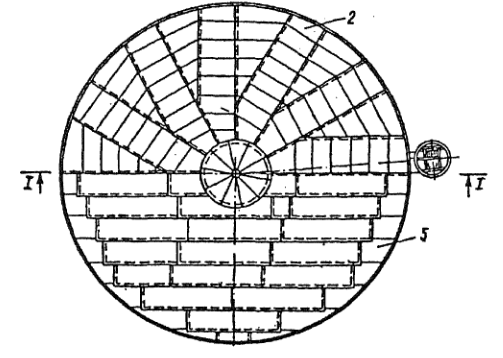

Вертикальные стальные цилиндрические резервуары со стационарной крышей (типа РВС) являются наиболее распространенными. Они представляют собой (рис. 12.19) цилиндрический корпус, сваренный из стальных листов размером 1,5x6 м, толщиной 4...25 мм, со щитовой конической или сферической кровлей. При изготовлении корпуса длинная сторона листов располагается горизонтально. Один горизонтальный ряд сваренных между собой листов называется поясом резервуара. Пояса резервуара соединяются между собой ступенчато, телескопически или встык.

Щитовая кровля опирается на фермы и (у резервуаров большой емкости) на центральную стойку.

Днище резервуара сварное, располагается на песчаной подушке, обработанной с целью предотвращения коррозии битумом, и имеет уклон от центра к периферии. Этим обеспечивается более полное удаление подтоварной воды.

Резервуары типа РВС сооружаются объемом от 100 до 50000 м3. Они рассчитаны на избыточное давление 2000 Па и вакуум 200 Па.

Для сокращения потерь нефти от испарения вертикальные цилиндрические резервуары оснащают понтонами и плавающи- ми крышами.

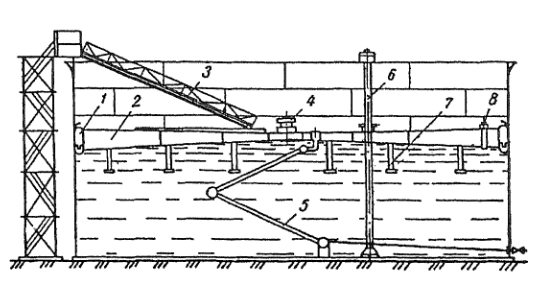

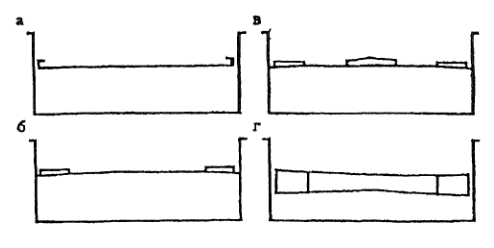

Вертикальные стальные цилиндрические резервуары с плавающей крышей (типа РВСПК) отличаются от резервуаров типа РВС тем, что они не имеют стационарной кровли (рис. 12.20). Роль крыши у них выполняет диск, изготовленный из стальных листов, плавающий на поверхности жидкости. Известные конструкции плавающих крыш можно свести к четырем основным типам (рис. 12.21): дисковая, однослойная с кольцевым коробом, однослойная с кольцевым и центральным коробами, двуслойная. Дисковые крыши наименее металлоемки, но и наименее надежны,т. к. появление течи в любой ее части приводит к заполнению чаши крыши нефтью и далее - к ее потоплению. Двуслойные крыши,наоборот, наиболее металлоемки, но и наиболее надежны, т. к. пустотелые короба, обеспечивающие плавучесть, герметично закрыты сверху и разделены перегородками на отсеки.

Рис. 12.19. Вертикальный цилиндрический резервуар объемом 5000 м'со щитовой кровлей: 1 - корпус; 2 - щитовая кровля; 3 - центральная стойка; 4 - шахтная лестница, 5 - днище

Рис. 12.20. Резервуар с плавающей крышей:

1 - ушотаяющий затвор; 2 - крыша; 3 - шарнирная лестница;4 - предохранительный клапан; 5 - дренажная система; 6 - труба; 7 - стойки; 8 - люк

Рис. 12.21. Схемы основных типов плавающих хрыш:

а - дисковая; 6 - однослойная с кольцевым коробом;в - однослойная с кольцевым и центральным коробами; г - двуслойная

Для сбора ливневых вод плавающие крыши имеют уклон к центру. Во избежание разрядов статического электричества их заземляют.

С целью предотвращения заклинивания плавающих крыш диаметр их металлического диска на 100-400 мм меньше диаметра резервуара. Оставшееся кольцевое пространство герметизируется с помощью уплотняющих затворов 1 различных конструкций (рис. 12.20).

Чтобы плавающая крыша не вращалась вокруг своей оси, в резервуаре устанавливают вертикальные направляющие 6 из труб которые одновременно служат для размещения устройства измерения уровня и отбора проб нефти.

В крайнем нижнем положении плавающая крыша опирается на стойки 7, расположенные равномерно по окружности крыши. Высота опорных стоек равна 1,8 м, что позволяет рабочим проникать внутрь резервуара и выполнять необходимые работы.

Недостатком резервуаров с плавающей крышей является возможность ее заклинивания вследствие неравномерности снежного покрова.

Вертикальные стальные цилиндрические резервуары с понтоном (типа РВСП) - это резервуары, по конструкции аналогичные резервуарам типа РВС (имеют стационарную крышу), но снабженные плавающим на поверхности нефти понтоном (рис. 12.22). Подобно плавающей крыше понтоны перемещаются по направляющим трубам б, снабжены опорными стойками 9 и уплотняющими затворами 1, 7, тщательно заземлены.

Понтоны бывают металлические и синтетические. Металлические понтоны конструктивно мало отличаются отплавающих крыш. Синтетический понтон состоит из кольца жесткости с сеткой, опирающегося на поплавки и покрытого ковром из непроницаемой для паров (например, полиамидной) пленки. Понтоны из синтетических материалов в отличие от металлических практически непотопляемы, монтируются в действующих резервуарах без демонтажа части кровли или корпуса, без применения огневых работ в резервуаре, малометаллоемки.

При сооружении резервуаров типов РВС, РВСП и РВСПК используются рулонные заготовки днища и корпуса заводского изготовления.

Горизонтальные стальные цилиндрические резервуары (тип РГС) в отличие от вертикальных изготавливают, как правило, на заводе и поставляют в готовом виде Их объем составляет от 3 до 100 м:|. На нефтеперекачивающих станциях такие резервуары используют как емкости дли сбора утечек.

Железобетонные резервуары (типа ЖБР) бывают цилиндрические и прямоугольные (рис. 12.23). Первые более распространены, поскольку экономичнее, прямоугольные же резервуары более просты в изготовлении .

Железобетонные резервуары изготавливают, как правило, из предварительно напряженных железобетонных панелей, швы между которыми замоноличивают бетоном. Плиты перекрытия опираются на стены, а в ряде случаев - и на балки. Днище, в основном, изготавливается монолитным бетонным толщиной 50 см .

Цилиндрические резервуары типа ЖБР сооружают объемом от 100 до 40000 м3. Они рассчитаны на избыточное давление 200 Па и на вакуум 100 Па .

Резервуары типа ЖБР требуют меньших металлозатрат, чем стальные. Однако в процессе их эксплуатации выявился ряд недостатков. Прежде всего, существующие конструкции перекрытия железобетонных резервуаров не обладают достаточной герметичностью и не предотвращают проникновение паров нефти (нефтепродукта) из резервуара в атмосферу. Другая проблема - борьба со всплыванием резервуаров при высоком уровне грунтовых вод. Существуют трудности с ремонтом внутреннего оборудования железобетонных резервуаров.

В силу перечисленных и ряда других причин резервуары типа ЖБР в настоящее время не сооружаются.

Контрольные вопросы:

1.Объясните схему сбора и подготовки продукции скважин на нефтяном промысле

2. Что такое обезвоживание и обессоливание?

3.Для чего нужны резервуары?

Литература

1. Баграмов Р.А. Буровые машины и комплексы: Учеб. для вузов. — М.: Недра,1988. — 501 с.

2. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Заканчивание скважин: Учеб. пособие для

вузов. — М: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000. — 670 с.

3. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Осложнения и аварии при бурении нефтяных

и газовых скважин: Учеб. для вузов. — М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000. —679 с.

4. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технология бурения нефтяных и газовых

скважин: Учеб. для вузов. — М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2001. — 679 с.

5. Болденко Д.Ф., Болденко Ф.Д., Гноевых А.Н. Винтовые забойные двигатели. — М.:Недра,

1999. — 375 с

Лекция 40

Тема: Разработка газовых и газоконденсатных месторождений.

План:1. Основные параметры природных газов.

2. Газовые скважины.

.

Основные параметры природных газов.

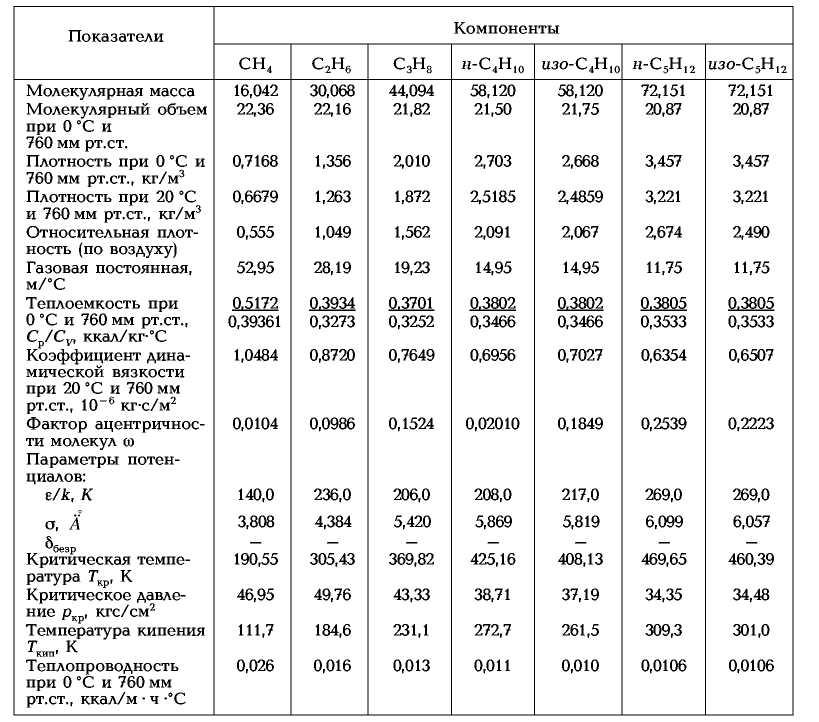

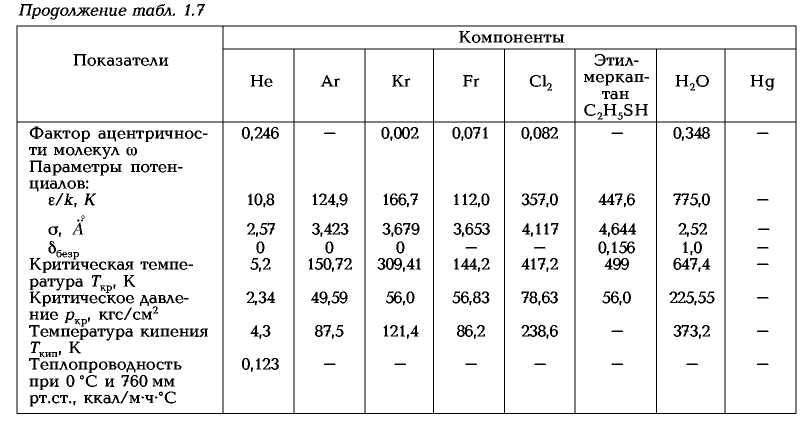

Основные параметры природных газов приведены в таблице

Газовые скважины.

Оборудованием газовой скважины называют все те части ее конструкции, которые обеспечивают возможность эксплуатации, испытания и исследовании скважины. Обычно различают наземное и подземное оборудование.

Подземное оборудование включает оборудование забоя и ствола скважины. К наземному оборудованию относится арматура, устанавливаемая на устье скважины.

Оборудование должно быть достаточно простым по конструкции, надежным и обеспечивающим возможность выполнения функций в течение всего срока разработки месторождения.

Оборудование ствола скважины состоит из ряда обсадных колонн, включая кондуктор, промежуточную и эксплуатационную колонны; фонтанных (насосно-компрессорных) труб, спускаемых для подачи газа от забоя до устья; пакеров, забойных и приустьевых штуцеров, клапанов для подачи ингибиторов для борьбы с коррозией и гидратами, клапанов-отсекателей и т. п.

Газовые и газоконденсатные месторождения залегают в земной коре на различных глубинах: от 250 до 10 000 м и более. Для извлечения углеводородных компонентов пластового флюида на поверхность бурятся газовые и газоконденсатные скважины. Газовые скважины используются для: 1) движения газа из пласта в поверхностные установки промысла; 2) защиты вскрытых горных пород разреза от обвалов; 3) разобщения газоносных, нефтеносных и водоносных пластов; 4) предотвращения подземных потерь газа.

Газовые скважины эксплуатируются в течение длительного времени в сложных, резко изменяющихся условиях. Действительно, давление газа в скважинах доходит до 100 МПа, температура газа достигает 523 К, горное давление за колоннами на глубине 10 000 м превышает 250 МПа. В процессе освоения, исследований, капитального ремонта и во время эксплуатации скважин резко изменяются давление, температура, состав газа, движущегося в скважине.

Скважины - дорогостоящие капитальные сооружения. В общих капитальных вложениях в добычу газа удельный вес капитальных вложений в строительство скважин может составлять 60—80% в зависимости от глубины залегания месторождения, геологических условий бурения скважин, географических условий расположения месторождений.

Долговечность работы и стоимость строительства скважин во многом определяются их конструкциями.

Конструкцией скважины называют сочетание нескольких колонн обсадных труб различной длины и диаметра, спускаемых концентрично одна внутри другой в скважину. Колонны обсадных труб скрепляются с породами геологического разреза цементным камнем, поднимаемым за трубами на определенную высоту.

Конструкция скважины должна обеспечивать: доведение скважины до проектной глубины; осуществление заданных способов вскрытия продуктивных горизонтов и методов их эксплуатации; предотвращение осложнений в процессе бурения и эксплуатации; ремонт скважины; выполнение исследовательских работ; минимум затрат на строительство скважины, как законченного объекта в целом.

Конструкция добывающих газовых скважин зависит от многих факторов, в частности от пластового давления и отношения его к гидростатическому, геологических условий бурения, геолого-физических параметров пласта, физических свойств пластового флюида, разности давлений между пластами, технологических условий эксплуатации скважин, режима эксплуатации пласта, экономических соображений.

Физические свойства газа - плотность и вязкость, их изменение в зависимости от явления и температуры существенно отличаются от плотности и вязкости нефти и ты. Во многих случаях плотность газа значительно меньше плотности нефти и воды, а коэффициент динамической вязкости газа в 50-100 раз меньше, чем у воды и нефти.

Различие плотностей газа и жидкостей вызывает необходимость спуска кондуктора в газовых скважинах на большую глубину чем в нефтяных, для предотвращения взрыва газом горных пород, загрязнения водоносных горизонтов питьевой воды, выхода газа на дневную поверхность.

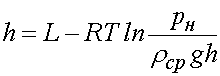

Глубину спуска кондуктора в газовых скважинах h (в м) можно определить подбором из равенства

где L - глубина скважины; R - удельная газовая постоянная; Т - средняя температура на длине (L-h); rср - средняя объемная плотность горных пород разреза на длине h; рн - начальное пластовое давление газа; g - ускорение свободного падения

или приближенно по формуле

где рw - плотность пластовой воды.

Малая вязкость газа вызывает необходимость принимать особые меры по созданию герметичности как обсадных колонн, так и межтрубного пространства газовых скважин. Герметичность колонн обсадных труб достигается различными способами: применением резьбовых соединений на концах труб и муфтах со специальной трапецеидальной формой поперечного сечения с тефлоновыми уплотнительными кольцами, использованием фторопластовой уплотнительной ленты, герметизирующих уплотнительных составов для муфтовых соединений. Герметичность заколонного пространства скважин обеспечивается применением цементов определенных марок, дающих газонепроницаемый, трещиностойкий цементный камень.

Контрольные вопросы:

1.Чем определяется долговечность работы и стоимости строительства?

2. ЧТо представляют собой физические свойства газа?

3.Сколько видов различаю оюорудований газовых скважин?

4.Для чего предназначено подземное оборудование?

Литература

1. Баграмов Р.А. Буровые машины и комплексы: Учеб. для вузов. — М.: Недра,1988. — 501 с.

2. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Заканчивание скважин: Учеб. пособие для

вузов. — М: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000. — 670 с.

3. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Осложнения и аварии при бурении нефтяных

и газовых скважин: Учеб. для вузов. — М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000. —679 с.

4. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технология бурения нефтяных и газовых

скважин: Учеб. для вузов. — М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2001. — 679 с.

5. Болденко Д.Ф., Болденко Ф.Д., Гноевых А.Н. Винтовые забойные двигатели. — М.:Недра,

1999. — 375 с

Лекция 41

Тема:

План:1. Исследование скважин и обоснование технологического режима эксплуатации.

2. Проектирование и анализ разработки газовых газоконденсатных месторождений.