- •1.Общие сведения о нефтегазовых операциях.

- •2. Способы бурения скважин.

- •3. Классификация скважин

- •1. Назначение и состав бурильной колонны.

- •2. Цели и способы бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин

- •3. Кустовые размещение скважин.

- •4.Многозабойные и многоярусные скважины.

- •1. Горные породы, слагающие разрез нефтяных и газовых месторождений.

- •2.Механические свойства горных пород.

- •3.Классификация породоразрушающих инструментов.

- •1. Долото для бурения сплошным забоем и с отбором керна

- •Породоразрушающий инструмент для отбора керна

- •2. Снаряды для колонкового бурения.

- •3. Буровые долота специального назначения.

- •1. Буровые установки для глубокого бурения на нефть и газ, основные характеристики и классификация.

- •2. Приводы буровых установок.

- •1. Оборудование для вращательного бурения и спускоподъемных операций.

- •Параметры и комплектность циркуляционных систем

- •3. Противовыбросовое оборудование.

- •1. Особенности разработки морских месторождений нефти и газа.

- •2. Инженерно-геологические изыскания.

- •3. Искусственные острова.

- •1. Функций бурового раствора.

- •2. Требования к буровым растворам.

- •3. Типы и рецептуры буровых растворов.

- •1. Функция и режимы промывки скважин.

- •2. Требования к режиму промывки скважин.

- •3. Расчет режимов промывки скважин.

- •1. Система подготовки бурового раствора.

- •2. Регулирование содержания и состава твердой фазы в буровом растворе.

- •3. Средства контроля и управления процессом промывки скважин.

- •1. Понятие о режимах бурения его параметрах и показателях работ долот.

- •2. Влияния параметров режима бурения на механическую скорость проходка нового долота.

- •1. Влияния параметров режима бурения на износ долота и показатели его работы. Х

- •2. Специфические особенности режимов вращательного бурения. Х

- •3. Рациональная отработка долот.

- •1. Воздействие промывочной жидкости на продуктивный пласт.

- •2. Способы первичного вскрытия продуктивных пластов. Х

- •3. Технология опробования перспективных горизонтов.

- •2. Цели и способы крепления скважин.

- •3.Принципы проектирования конструкции скважины.

- •1. Обсадные трубы и их соединения. Условия работы обсадной колонны в скважине.

- •2. Принципы расчета обсадных колонн.

- •3 Задача и способы цементирования скважин.

- •1. Подготовка скважин к освоению.

- •2. Вторичное вскрытие продуктивного пласта перфорацией.

- •3. Виды перфорации и их эффективность.

- •1. Классификация осложнений.

- •2. Поглощение промывочной жидкости и тампонажного раствора.

- •1. Причины, виды аварий и меры по их предупреждению.

- •2 Ловильный инструмент и работа с ним.

- •1. Информационное обеспечение процесса бурения с применением компьютерной техники и спутниковой связи.

- •1.Приборы и аппаратура для контроля параметров режима бурения.

- •1. Телеметрические системы контроля забойных параметров.

- •1. Физические и тепловые свойства горных пород.

- •Тепловые свойства горных пород

- •Коэффициент линейного расширения пород уменьшается с ростом плотности минералов.

- •2. Состав и физические свойства природных газов и нефти.

- •1. Фазовое состояние углеводородных систем. Х

- •Фазовые переходы в нефти, воде и газе

- •2. Пластовые воды и их физические свойства.

- •3. Молекулярно-поверхностные свойства системы «нефть-газ вода порода».

- •Источники пластовой энергии

- •Силы, действующие в залежи

- •Поверхностные явления при фильтрации пластовых жидкостей и причины нарушения закона дарси

- •Общая схема вытеснения из пласта нефти водой и газом

- •Нефтеотдача пластов при различных условиях дренирования залежи

- •Роль капиллярных процессов при вытеснении нефти водой из пористых сред

- •Зависимость нефтеотдачи от скорости вытеснения нефти водой

- •1. Породы коллекторы, их фильтрационные свойства

- •Линейная фильтрация нефти и газа в пористой среде

- •1.. Нефте-, газо-, водонасыщенность коллекторов.

- •2. Пластовые нефти и газы.

- •1. Газоконденсаты и газогидраты.

- •1. Цели искусственного воздействия на пласт.

- •2. Методы воздействия на пласт с целью интенсификации добычи нефти.

- •1. Классификация способов воздействия на призабойную зону скважин.

- •С карбонатом:

- •Физико-химические методы воздействия на призабойную зону пласта

- •Тепловые методы воздействия на пласт

- •Механические методы воздействия на пласт

- •1. Стадии разработки месторождения.

- •2. Способы эксплуатации скважин.

- •1. Фонтанный способ эксплуатации

- •2. Условия фонтанирования и возможные методы его продления.

- •3. Погружные электроцентробежные насосные установки и их классификация

- •1. Фонтанная арматура.

- •2. Запорные устройства фонтанной арматуры.

- •1. Манифольд фонтанных скважин.

- •2. Состав оборудования при газлифтной эксплуатации скважин.

- •2. Станки качалки.

- •2. Учет продукции скважины

- •1. Промысловые трубопроводы.

- •2. Сепарация нефти.

- •1. Подготовка нефти на месторождениях.

- •2. Нефтяные резервуары.

- •1.Исследование скважин и обоснование технологического режима эксплуатации.

- •1. Сбор и подготовка газа на промысле

- •1. Сезонная и суточная неравномерность потребления газа.

- •2. Цели и преимущества подземного хранения газа.

- •2. Хранение газа в истощенных или частично выработанных газовых и газоконденсатных месторождениях.

- •1. Подземное хранение газа в водоносных структурах.

1. Фонтанный способ эксплуатации

Фонтанная эксплуатация, способ эксплуатации нефтяных, артезианских и газоконденсатных скважин, при котором полезное ископаемое под действием пластовой энергии изливается на поверхность. При подъёме нефти и конденсата пластовая энергия складывается из энергии, зависящей от величины гидростатического напора, определяемого забойным давлением, и энергии газа, выделяемого из нефти и конденсата по мере падения давления при движении вверх по скважине потока продукции. Скважины, в которых ожидается фонтанирование, перед освоением оборудуют колонной фонтанных труб (для рационального использования энергии расширяющегося газа). Диаметр труб выбирается в зависимости от ожидаемого дебита, давления, глубины скважины, условий эксплуатации и диаметра обсадных колонн. После спуска в скважину колонны фонтанных труб на устье устанавливается фонтанная арматура и производится обвязка устьевого оборудования. Длительное и бесперебойное фонтанирование скважин в процессе освоения и эксплуатации обеспечивается правильно выбранным режимом её работы. Режим Фонтанная эксплуатация изменяют созданием противодавления в фонтанной ёлке.

После того как скважина пробурена и освоена, необходимо начать добывать из нее нефть. Хотя нужно отметить, что не из всех даже эксплуатационных скважин добывается нефть. Существуют так называемые нагнетательные скважины. В них наоборот закачивается, только не нефть, а вода. Это необходимо для эксплуатации месторождения в целом. Об этом мы поговорим попозже.

Нефть находится под землей под таким давлением, что при прокладке к ней пути в виде скважины она устремляется на поверхность. Как правило, фонтанируют скважины только в начале своего жизненного цикла, т.е. сразу после бурения. Через некоторое время давление в пласте снижается и фонтан иссякает. Конечно, если бы на этом прекращалась эксплуатация скважины, то под землей оставалось бы более 80% нефти.

В процессе освоения скважины в нее опускается колонна насосно-компрессорных труб (НКТ). Если скважина эксплуатируется фонтанным способом, то на поверхности устанавливают специальное оборудование – фонтанную арматуру.

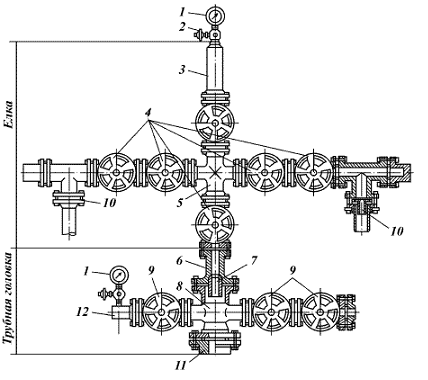

Рис. 3.2. Арматура фонтанная крестовая для однорядного подъемника: 1 манометры; 2 трехходовой кран;3 буфер,4. 9 задвижки;5 крестовик елки;6 переводная катушка; 7 переводная втулка;8 крестовик трубной головки:10 штуцеры;11 фланец колонны;12 - буфер

Это оборудование необходимо для управления скважиной. С помощью фонтанной арматуры можно регулировать добычу нефти – уменьшать или совсем остановить.

После того, когда давление в скважине уменьшится, и скважина начнет давать совсем мало нефти, как посчитают специалисты, ее переведут на другой способ эксплуатации.

При добыче газа фонтанный способ является основным.

2. Условия фонтанирования и возможные методы его продления.

Условия фонтанирования скважин.

Фонтанирование скважин происходит в том случае, если перепад давления между пластовым и забойным будет достаточным для преодоления противодавления столба жидкости и потерь давления на трение, тоесть фонтанирование происходит под действием гидростатического давления жидкости или энергии расширяющегося газа. Большинство скважин фонтанирует за счет энергии газа и гидростатического напора одновременно. Газ, находящийся в нефти, обладает подъемной силой, которая проявляется в форме давления на нефть. Чем больше газа расстворено в нефти, тем меньше будет плотность смеси и тем выше поднимается уровень жидкости. Достигнув устья, жидкость переливается, и скважина начинает фонтанировать. Общим обязательным условием для работы любой фонтанирующей скважины будет следующее основное равенство:

Рс = Рг+Ртр+ Ру; где Рс - давление на забое, РГ, Ртр, Ру - гидростатическое давление столба жидкости в скважине, расчитанное по вертикали, потери давления на трение в НКТ и противодавление на устье, соответственно. Различают два вида фонтанирования скважин: · Фонтанирование жидкости, не содержащей пузырьки газа - артезианское фонтанирование. · Фонтанирование жидкости, содержащей пузырьки газа облегчающего фонтанирование - наиболее распространенный способ фонтанирования.

При фонтанной эксплуатации подъем газонефтяной смеси от забоя до устья скважины осуществляется по колонне насоснокомпрессорных труб, которые спускают в скважину перед освоением. Необходимость их спуска вызвана рациональным использование энергии газа, улучшением выноса песка, уменьшением потрь на скольжение газа и возможностью сохранить фонтанирование при меньших пластовых давлениях. На устье скважины монтируют фонтанную арматуру, которая представляет собой соединение различных тройников, крестовиков и запорных устройств. Эта раматура предназначена для подвешивания насосно-компрессорных труб, герметизации затрубного пространства между трубами и обсадной колонной, контроля и регулирования работы фонтанной скважины. Фонтанные арматуры изготовляют крестового и тройникового типов. Состоит она из трубной головки и фонтанной елки. Трубная головка предназначена для подвески насосно-компрессорных труб и герметизации затрубного пространства между ними и эксплуатационной колонной. Фонтанная елка служит для направления продукции скважины в выкидные линии, а также для регулирования и контроля работы скважины. Фонтанная елка имеет две или три выкидные линии.Одна из них запасная. В тройниковой арматуре нижняявыкидная линии - запасная. На рабочей линии (верхней) запорное устройство всегда должно быть открыто, а на запасной - закрыто. Стволовые запорные устройства должны быть открытыми. Запорное устройство, расположенное внизу ствола фонтанной арматуры, называется главным. В тройниковой арматуре выкидные линии направлены в одну сторону. При выборе типа фонтанной аппаратуры следует учитывать, что крестовины быстрее разъедаются песком, чем тройники. В соответствии с ГОСТ 13846-74 фонтанные арматуры должны выпускаться на рабочее давление 70, 140, 210, 350, 700 и 1000 кгс/см2. Запорные устройства на фонтанных арматурах могут быть двух типов: в виде задвижки или крана. Тип арматуры вибирают по максимальному давлени, ожидаемому на устье скважины. На выкидных линиях после запорных устройств в некоторых случаях устанавливают приспособления (штуцеры) для регулирования режима фонтанной скважины. Штуцер представляет собой болванку со сквозным отверстием. Для контроля за работой фонтанной скважины на арматуре устанавливают два манометра: один на буфере (вверх ее), второй - на отводе крестовика трубной головки ( для измерения затрубного давления). Фонтанная арматура соединяется с групповыми установками выкидными линиями. Схемы обвязок фонтанных скважин в зависимости от дебита, давлния, содержания песка, парафина применяются различные.

Контрольные вопросы:

1.Объясите конструкцию фонтанной арматуры.

2. Что такое фонтанная эксплуатация?

3.Назовите условие фонтанирования скважин

Литература

1. Аскеров М.М., Сулейманов А.Б. Ремонт скважин: Справ, пособие. — : Недра, 1993.

2. Ангелопуло O.K., Подгорнов В.М., Аваков Б.Э. Буровые растворы для осложненных условий. — М.: Недра, 1988.

3. Броун СИ. Нефть, газ и эргономика. — М: Недра, 1988.

4. Броун СИ. Охрана труда в бурении. — М: Недра, 1981.

5. Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурению: В 3 т.: 2-е изд., перераб. и доп. - М: Недра, 1993-1995. - Т. 1-3.

6.Булатов А.И. Формирование и работа цементного камня в скважина, Недра, 1990.

7.Варламов П.С Испытатели пластов многоциклового действия. — М: Недра, 1982.

8.Городнов В.Д. Физико-химические методы предупреждения осложнений в бурении. 2-е изд., перераб. и доп. — М: Недра, 1984.

9. Геолого-технологические исследования скважин / Л.М. Чекалин, А.С. Моисеенко, А.Ф. Шакиров и др. — М: Недра, 1993.

10.Геолого-технологические исследования в процессе бурения. РД 39-0147716-102-87. ВНИИпромгеофизика, 1987.

Лекция 33

Тема: Оборудования и инструменты при эксплуатации скважин.

План:1. Газлифтная эксплуатация.

2. Погружные электроцентробежные насосные установки и их классификация.

1. Газлифтная эксплуатация.

Газлифтный способ добычи нефти

После прекращения фонтанирования из-за нехватки пластовой энергии переходят на механизированный способ эксплуатации скважин, при котором вводят дополнительную энергию извне (с поверхности). Одним из таких способов, при котором вводят энергию в виде сжатого газа, является газлифт.

Газлифт (эрлифт) — система, состоящая из эксплуатационной (обсадной) колонны труб и опущенных в нее НКТ, в которой подъем жидкости осуществляется с помощью сжатого газа (воздуха). Иногда эту систему называют газовый (воздушный) подъемник. Способ эксплуатации скважин при этом называется газлифтным.

По схеме подачи от вида источника рабочего агента — газа (воздуха) различают компрессорный и безкомпрессорный газлифт, а по схеме действия — непрерывный и периодический газлифт.

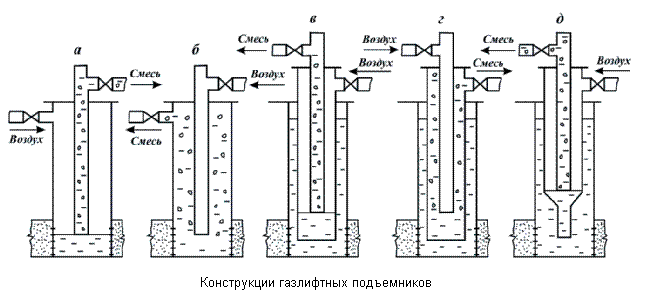

Рисунок 13.2.

В затрубное пространство нагнетают газ высокого давления, в результате чего уровень жидкости в нем будет понижаться, а в НКТ — повышаться. Когда уровень жидкости понизится до нижнего конца НКТ, сжатый газ начнет поступать в НКТ и перемешиваться с жидкостью. В результате плотность такой газожидкостной смеси становится ниже плотности жидкости, поступающей из пласта, а уровень в НКТ будет повышаться. Чем больше будет введено газа, тем меньше будет плотность смеси и тем на большую высоту она поднимется. При непрерывной подаче газа в скважину жидкость (смесь) поднимается до устья и изливается на поверхность, а из пласта постоянно поступает в скважину новая порция жидкости.

Дебит газлифтной скважины зависит от количества и давления нагнетаемого газа, глубины погружения НКТ в жидкость, их диаметра, вязкости жидкости и т.п.

Конструкции газлифтных подъемников определяются в зависимости от числа рядов насосно-компрессорных труб, спускаемых в скважину, и направления движения сжатого газа. По числу спускаемых рядов труб подъемники бывают одно- и двухрядными, а по направлению нагнетания газа — кольцевыми и центральными (см. рис. 13.2).

При однорядном подъемнике в скважину спускают один ряд НКТ. Сжатый газ нагнетается в кольцевое пространство между обсадной колонной и насосно-компрессорными трубами, а газожидкостная смесь поднимается по НКТ, или газ нагнетается по насосно-компрессорным трубам, а газожидкостная смесь поднимается по кольцевому пространству. В первом случае имеем однорядный подъемник кольцевой системы (см. рис. 13.2,а), а во втором — однорядный подъемник центральной системы (см. рис. 13.2,б).

При двухрядном подъемнике в скважину спускают два ряда концентрически расположенных труб. Если сжатый газ направляется в кольцевое пространство между двумя колоннами НКТ, а газожидкостная смесь поднимается по внутренним подъемным трубам, то такой подъемник называется двухрядным кольцевой системы (см. рис. 13.2,в). Наружный ряд насосно-компрессорных труб обычно спускают до фильтра скважины.

При двухрядном ступенчатом подъемнике кольцевой системы в скважину спускают два ряда насосно-компрессорных труб, один из которых (наружный ряд) ступенчатый; в верхней части — трубы большего диаметра, а в нижней — меньшего диаметра. Сжатый газ нагнетают в кольцевое пространство между внутренним и наружным рядами НКТ, а газожидкостная смесь поднимается по внутреннему ряду.

Если сжатый газ подается по внутренним НКТ, а газожидкостная смесь поднимается по кольцевому пространству между двумя рядами насосно-компрессорных труб, то такой подъемник называется двухрядным центральной системы (см. рис. 13.2,г).

Недостатком кольцевой системы является возможность абразивного износа соединительных труб колонн при наличии в продукции скважины механических примесей (песок). Кроме того, возможны отложения парафина и солей в затрубном пространстве, борьба с которыми в нем затруднительна.

Преимущество двухрядного подъемника перед однорядным в том, что его работа происходит более плавно и с более интенсивным выносом песка из скважины. Недостатком двухрядного подъемника является необходимость спуска двух рядов труб, что увеличивает металлоемкость процесса добычи. Поэтому в практике нефтедобывающих предприятий более широко распространен третий вариант кольцевой системы — полуторарядный подъемник (см. рис. 13.2,д), который имеет преимущества двухрядного при меньшей его стоимости.

Использование газлифтного способа эксплуатации скважин в общем виде определяется его преимуществами.

1. Возможность отбора больших объемов жидкости практически при всех диаметрах эксплуатационных колонн и форсированного отбора сильнообводненных скважин.

2. Эксплуатация скважин с большим газовым фактором, т.е. использование энергии пластового газа.

З. Малое влияние профиля ствола скважины на эффективность работы газлифта, что особенно важно для наклонно-направленных скважин, т.е. для условий морских месторождений и районов освоения Севера и Сибири.

4. Отсутствие влияния высоких давлений и температуры продукции скважин, а также наличия в ней мехпримесей (песка) на работу скважин.

5. Гибкость и сравнительная простота регулирования режима работы скважин по дебиту.

6. Простота обслуживания и ремонта газлифтных скважин и большой межремонтный период их работы при использовании современного оборудования.

7. Возможность применения одновременной раздельной эксплуатации, эффективной борьбы с коррозией, отложениями солей и парафина, а также простота исследования скважин.

Указанным преимуществам могут быть противопоставлены недостатки

1. Большие начальные капитальные вложения в строительство компрессорных станций

2. Сравнительно низкий коэффициент полезного действия (КПД) газлифтной системы.

З. Возможность образования стойких эмульсий в процессе подъема продукции скважин.

Исходя из указанного выше, газлифтный (компрессорный) способ эксплуатации скважин, в первую очередь, выгодно использовать на крупных месторождениях при наличии скважин с большими дебитами и высокими забойными давлениями после периода фонтанирования.

Далее он может быть применен в наклонно направленных скважинах и скважинах с большим содержанием мехпримесей в продукции, т.е. в условиях, когда за основу рациональной эксплуатации принимается межремонтный период (МРП) работы скважин.

При наличии вблизи газовых месторождений (или скважин) с достаточными запасами и необходимым давлением используют безкомпрессорный газлифт для добычи нефти.

Эта система может быть временной мерой — до окончания строительства компрессорной станции. В данном случае система газлифта остается практически одинаковой с компрессорным газлифтом и отличается только иным источником газа высокого давления.

Газлифтная эксплуатация может быть непрерывной или периодической. Периодический газлифт применяется на скважинах с дебитами до 40—60 т/сут или с низкими пластовыми давлениями. Высота подъема жидкости при газлифте зависит от возможного давления ввода газа и глубины погружения колонны НКТ под уровень жидкости.

Технико-экономический анализ, проведенный при выборе способа эксплуатации, может определить приоритет использования газлифта в различных регионах страны с учетом местных условий. Так, большой МРП работы газлифтных скважин, сравнительная простота ремонта и возможность автоматизации предопределили создание больших газлифтных комплексов на Самотлорском, Федоровском, Правдинском месторождениях в Западной Сибири. Это дало возможность снизить необходимые трудовые ресурсы региона и создать необходимые инфраструктуры (жилье и т.д.) для рационального их использования.