- •1.Общие сведения о нефтегазовых операциях.

- •2. Способы бурения скважин.

- •3. Классификация скважин

- •1. Назначение и состав бурильной колонны.

- •2. Цели и способы бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин

- •3. Кустовые размещение скважин.

- •4.Многозабойные и многоярусные скважины.

- •1. Горные породы, слагающие разрез нефтяных и газовых месторождений.

- •2.Механические свойства горных пород.

- •3.Классификация породоразрушающих инструментов.

- •1. Долото для бурения сплошным забоем и с отбором керна

- •Породоразрушающий инструмент для отбора керна

- •2. Снаряды для колонкового бурения.

- •3. Буровые долота специального назначения.

- •1. Буровые установки для глубокого бурения на нефть и газ, основные характеристики и классификация.

- •2. Приводы буровых установок.

- •1. Оборудование для вращательного бурения и спускоподъемных операций.

- •Параметры и комплектность циркуляционных систем

- •3. Противовыбросовое оборудование.

- •1. Особенности разработки морских месторождений нефти и газа.

- •2. Инженерно-геологические изыскания.

- •3. Искусственные острова.

- •1. Функций бурового раствора.

- •2. Требования к буровым растворам.

- •3. Типы и рецептуры буровых растворов.

- •1. Функция и режимы промывки скважин.

- •2. Требования к режиму промывки скважин.

- •3. Расчет режимов промывки скважин.

- •1. Система подготовки бурового раствора.

- •2. Регулирование содержания и состава твердой фазы в буровом растворе.

- •3. Средства контроля и управления процессом промывки скважин.

- •1. Понятие о режимах бурения его параметрах и показателях работ долот.

- •2. Влияния параметров режима бурения на механическую скорость проходка нового долота.

- •1. Влияния параметров режима бурения на износ долота и показатели его работы. Х

- •2. Специфические особенности режимов вращательного бурения. Х

- •3. Рациональная отработка долот.

- •1. Воздействие промывочной жидкости на продуктивный пласт.

- •2. Способы первичного вскрытия продуктивных пластов. Х

- •3. Технология опробования перспективных горизонтов.

- •2. Цели и способы крепления скважин.

- •3.Принципы проектирования конструкции скважины.

- •1. Обсадные трубы и их соединения. Условия работы обсадной колонны в скважине.

- •2. Принципы расчета обсадных колонн.

- •3 Задача и способы цементирования скважин.

- •1. Подготовка скважин к освоению.

- •2. Вторичное вскрытие продуктивного пласта перфорацией.

- •3. Виды перфорации и их эффективность.

- •1. Классификация осложнений.

- •2. Поглощение промывочной жидкости и тампонажного раствора.

- •1. Причины, виды аварий и меры по их предупреждению.

- •2 Ловильный инструмент и работа с ним.

- •1. Информационное обеспечение процесса бурения с применением компьютерной техники и спутниковой связи.

- •1.Приборы и аппаратура для контроля параметров режима бурения.

- •1. Телеметрические системы контроля забойных параметров.

- •1. Физические и тепловые свойства горных пород.

- •Тепловые свойства горных пород

- •Коэффициент линейного расширения пород уменьшается с ростом плотности минералов.

- •2. Состав и физические свойства природных газов и нефти.

- •1. Фазовое состояние углеводородных систем. Х

- •Фазовые переходы в нефти, воде и газе

- •2. Пластовые воды и их физические свойства.

- •3. Молекулярно-поверхностные свойства системы «нефть-газ вода порода».

- •Источники пластовой энергии

- •Силы, действующие в залежи

- •Поверхностные явления при фильтрации пластовых жидкостей и причины нарушения закона дарси

- •Общая схема вытеснения из пласта нефти водой и газом

- •Нефтеотдача пластов при различных условиях дренирования залежи

- •Роль капиллярных процессов при вытеснении нефти водой из пористых сред

- •Зависимость нефтеотдачи от скорости вытеснения нефти водой

- •1. Породы коллекторы, их фильтрационные свойства

- •Линейная фильтрация нефти и газа в пористой среде

- •1.. Нефте-, газо-, водонасыщенность коллекторов.

- •2. Пластовые нефти и газы.

- •1. Газоконденсаты и газогидраты.

- •1. Цели искусственного воздействия на пласт.

- •2. Методы воздействия на пласт с целью интенсификации добычи нефти.

- •1. Классификация способов воздействия на призабойную зону скважин.

- •С карбонатом:

- •Физико-химические методы воздействия на призабойную зону пласта

- •Тепловые методы воздействия на пласт

- •Механические методы воздействия на пласт

- •1. Стадии разработки месторождения.

- •2. Способы эксплуатации скважин.

- •1. Фонтанный способ эксплуатации

- •2. Условия фонтанирования и возможные методы его продления.

- •3. Погружные электроцентробежные насосные установки и их классификация

- •1. Фонтанная арматура.

- •2. Запорные устройства фонтанной арматуры.

- •1. Манифольд фонтанных скважин.

- •2. Состав оборудования при газлифтной эксплуатации скважин.

- •2. Станки качалки.

- •2. Учет продукции скважины

- •1. Промысловые трубопроводы.

- •2. Сепарация нефти.

- •1. Подготовка нефти на месторождениях.

- •2. Нефтяные резервуары.

- •1.Исследование скважин и обоснование технологического режима эксплуатации.

- •1. Сбор и подготовка газа на промысле

- •1. Сезонная и суточная неравномерность потребления газа.

- •2. Цели и преимущества подземного хранения газа.

- •2. Хранение газа в истощенных или частично выработанных газовых и газоконденсатных месторождениях.

- •1. Подземное хранение газа в водоносных структурах.

1. Обсадные трубы и их соединения. Условия работы обсадной колонны в скважине.

Обсадную колонну составляют из обсадных труб, изготовляемых в широком ассортименте в соответствии с ГОСТ 632 — 80. Он определяет номинальные размеры (наружный диаметр) обсадных труб, их ассортимент по толщинам стенок, механические характеристики сталей для изготовления труб, допуски в отклонении размеров от номинальных, конструкции резьбовых соединений и маркировку труб. В нашей стране по ГОСТ 632 — 80 выпускаются бесшовные цельнокатаные обсадные трубы. Их номинальным размером является наружный диаметр, ГОСТом предусмотрено 19 размеров: от 11 4 до 508 мм.

Трубы каждого размера изготовляют с различной толщиной стенок. Например, трубы диаметром 146 мм могут иметь толщину от 6,5 до 10,7 мм (6,5; 7; 7,7; 8,5; 9,5 и 10,7 мм). При этом наружный диаметр обсадных труб остается постоянным и варьирование толщиной стенки трубы достигается изменением ее внутреннего диаметра

Для изготовления труб используют углеродистые и легированные стали с различными механическими характеристиками (табл. 9.1).

Обсадные трубы обычно соединяются между собой с помощью муфт на резьбе. На каждом конце обсадной трубы в соответствии с ГОСТ 632 — 80 нарезают конусную треугольную резьбу с углом при вершине 60еили трапецеидальную резьбу; конусность 1 : 16.

По длине резьбы различают соединения с нормальной и удлиненной резьбой. С удлиненной резьбой выпускают тру-

бы номинальным диаметром от 11 4 до 245 мм. Соединение с удлиненной резьбой обладает более высокой прочностью по сравнению с нормальной. Муфты изготовляют из стали той же группы прочности, что и трубы; для труб диаметром более 245 мм они могут изготовляться из стали ближайшей группы с пониженными механическими свойствами.

Нарезка треугольной резьбы на концах трубы приводит к ее ослаблению. Снижение прочности трубы на растяжение составляет 30 — 45 % от ее прочности на участке без резьбы. Кроме того, по виткам резьбового соединения образуется непрерывный канал, который оказывает влияние на герметичность резьбового соединения.

Для повышения прочности резьбового соединения разработана и применяется конусная трапецеидальная резьба. Ее используют в муфтовых трубах (рис. 9.4), выпускаемых под шифром ОТТМ1, ОТТГ1 и в безмуфтовых трубах типа ТБО-4 и ТБО-5. Различие в конструкции соединений труб ОТТМ1 и ОТТП состоит в том, что концы труб второго типа имеют уплотнительный поясок, который входит в плотный контакт с внутренней поверхностью муфты и таким образом обеспечивает повышение герметичности. Трапецеидальная резьба позволила повысить прочность соединения на 25 — 50 % по сравнению с соединениями с треугольной резьбой.

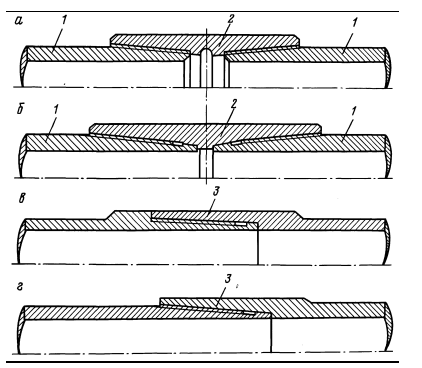

Рис. 9.4. Новые конструкции резьбовых соединений обсадных труб различного типа:

а - ОТТМ1;б - ОТТП;в - ТБО-4;г - ТБО-5;1 - обсадная труба;2 -муфта;3 — безмуфтовое соединение

В процессе спуска в ствол скважины, цементирования и прочих работ в скважине [бурение нижерасположенного интервала, вызов притока, добыча нефти или газа и т.д.) обсадная колонна испытывает различные по величине и характеру нагрузки. Среди них можно выделить: продольные усилия растяжения от собственного веса; дополнительные продольные динамические нагрузки, возникающие в связи с изменением скорости спуска; осевые нагрузки от трения обсадной колонны о стенки скважины при ее спуске; продольные нагрузки сжатия в нижней части колонны от собственного веса при разгрузке ее на забой или под действием окружающих пород при их осадке по мере выработки продуктивного пласта; продольные нагрузки в колонне при бурении и эксплуатации вследствие продольных деформаций под воздействием изменения температурного режима; наружное давление на колонну со стороны массива горных пород и жидкости, заполняющей затрубное пространство; нагрузки в колонне от ее изгиба при спуске в искривленный ствол; внутреннее давление при цементировании колонны, проверке ее герметичности, регулировании притока и т.д.

Сочетание различных нагрузок приводит к возникновению сложного напряженного состояния в материале обсадных труб. Если результирующее напряжение превосходит предел пластичности, то в трубе появляются необратимые деформации, которые в итоге приводят к разрушению обсадной колонны.

Так как невозможно учесть все многообразие нагрузок, действующих на обсадную колонну в стволе скважины, на основании экспериментальных исследований и практического опыта выделены три наиболее опасные нагрузки: нагрузка растяжения от собственного веса подвешенной в стволе скважины обсадной колонны, наружное избыточное давление (сминающая нагрузка), внутреннее избыточное давление.

Рассмотрим каждую из указанных нагрузок отдельно.

Нагрузка растяжения возникает под воздействием собственного веса обсадной колонны, возрастает по мере увеличения глубины спуска колонны и достигает максимального значения в верхнем сечении, когда вся обсадная колонна спущена в ствол скважины. В качестве расчетной нагрузки д\я любого сечения рассматривается вес труб, расположенных ниже этого сечения. Разгрузка колонны от действия выталкивающих сил не учитывается.

Внешнее давление Источником внешнего давления на обсадную колонну могут быть гидростатическое давление промывочной жидкости, которая остается в затрубном пространстве в незацементированной части; гидростатическое давление столба цементного раствора, прокачанного за колонну, до его полного схватывания; давление пластовых жидкостей (пластовое давление) в интервалах проницаемых пород; боковое давление горных пород, склонных к пластическому течению и вспучиванию.

В незацементированной части обсадной колонны за внешнее (наружное) рнпринимается статическое давление столба

промывочной жидкости, остающейся над цементом в затруб-ном пространстве:

![]() ,

(9.3)

,

(9.3)

где рж— плотность промывочной жидкости, кг/м3;z— координата рассматриваемого сечения от поверхности, м.

К определению внешнего давления на обсадную колонну в зацементированной части существуют различные подходы. Одни специалисты (Е.М. Соловьев) предлагают его рассчитывать по статическому давлению воды, на которой приготовлялся цементный раствор. По действующей инструкции внешнее давление на обсадную колонну рассчитывают по суммарному статическому давлению столба промывочной жидкости над цементом и давлению столба жидкости затво-рения цементного раствора в зацементированном интервале:

![]() ,

{9.4)

,

{9.4)

где h— высота столба промывочной жидкости над цементом в затрубном пространстве, м; рз— плотность жидкости за-творения, кг/м3, принимается рз= 1100 кг/м3.

На зацементированном участке против зоны проницаемых пород за внешнее давление принимается пластовое, если оно превышает рассчитанное значение по приведенной выше формуле:

![]()

Так как в процессе бурения пластовое давление уравновешивается с некоторым избытком гидростатическим давлением, при недостатке данных пластовое давление можно оценивать по гидростатическому давлению промывочной жидкости.

В интервале залегания пластичных, склонных к течению горных пород, за внешнее давление принимается полное горное давление:

![]() .

(9-6)

.

(9-6)

где ргп— средняя плотность горных пород

Так как внутри обсадной колонны на разных этапах работ существует различное давление, то действующее внешнее избыточное давление будет определяться как разность между наружным и внутренним давлениями:

![]() .

(9-7)

.

(9-7)

где рв— внутреннее давление.

За расчетное следует принимать внешнее избыточное давление при наиболее неблагоприятном сочетании наружного и внутреннего давлений.

Действующей инструкцией определяется порядок расчета минимального внутреннего давления. В эксплуатационных газовых скважинах при определении внешнего избыточного давления внутреннее давление подсчитывают по наименьшему устьевому и забойному давлению на поздней стадии разработки месторождения. В нефтяных скважинах внутреннее давление вычисляют с учетом снижения уровня жидкости в стволе на последней стадии эксплуатации.

Внутреннее давление. Высокое внутреннее давление возникает в обсадной колонне при нагнетании под давлением в скважину (продавка цементного раствора в затрубное пространство, гидроразрыв пластов и т.д.) и притоке пластового флюида из горизонтов с АВПД Оно особенно опасно в газовых скважинах при эксплуатации месторождений с высоким пластовым давлением. С точки зрения действия избыточного внутреннего давления наиболее нагруженным оказывается верхнее [устьевое) сечение обсадной колонны. Внутреннее давление имеет максимальное значение в период ввода скважины в действие.

Для этого этапа внутреннее давление вычисляют по следующим формулам:

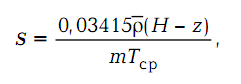

![]()

где р — плотность жидкости в колонне; в газовой скважине

9д.

9д.

где р — относительная плотность газа по воздуху; Н — расстояние от поверхности до середины газовой залежи, м;т — коэффициент с верх сжимаемости газа;Тср— средняя абсолютная температура по стволу скважины, К.

Внутреннее давление в газовой скважине принимается постоянным по стволу и равным пластовому, если оно не превышает 10 МПа при глубине скважины не более 1000 м или если при любой глубине скважины оно не свыше 4 МПа.

При испытании обсадных колонн на устье в колонне создается давление (рч>), на 10% превышающее его максимальное ожидаемое значение. В этом случае распределение внутреннего давления определяется из выражения

![]()

где роп— плотность жидкости, используемой при опрессовке колонны.

За расчетное избыточное внутреннее давление принимается разность

![]()

Для облегчения расчетов распределение избыточных наружного и внутреннего давлений изображается графически на эпюрах давлений.