- •Нейрон, нейроглия, синапс. Основные отделы нервной системы. Развитие функций нервной системы в онтогенез.

- •2. Произвольные движения. Симптомы поражения корковопирамидного пути на разных уровнях. Центральный и периферический парез. Методы исследования

- •4. Исследование тонуса в конечностях.

- •3.Экстрапирамидная система, строение, функции.Симптомы поражения эпс. Методы исследования

- •. Строение спинного мозга (на разных уровнях)

- •2. Строение спинного мозга (поперечный срез)

- •1. Синдромы поражения см (по поперечнику):

- •2. Синдромы полного поперечного поражения см на разных уровнях (геда-риддоха, по длине):

- •5.Чувствительность, анатомия и физиология проводников поверхностной и глубокой чувствительности. Типы расстройств чувствительности. Методы исследования.

- •1. Качественные: симптом раздражения и выпадения

- •2. Количественные (по локализации):

- •6.Таламус, функциональные связи, симптомы поражения. Внутренняя капсула, синдром поражения.

- •7.Мозжечок, строение, функции. Основные симптомы поражения мозжечка. Виды атаксий. Методы исследования.

- •8.Черепные нервы I и II пары. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования

- •II пара (зрительный нерв - n. Opticus).

- •9.Черепные нервы III, IV и VI пары. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования.

- •10.Черепные нервы V пара. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования

- •11.Черепные нервы VII, VIII пара. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования.

- •VII пара –– лицевой нерв (n. Facialis)

- •VIII пара –– преддверноулитковый нерв (n. Vestibulocochlearis)

- •12.Черепные нервы, бульбарная группа (IX,X,XII). Анатомия, симптомы поражения. Бульбарный и псевдобульбарный синдром. Методы исследования

- •IX пара – языкоглоточный нерв

- •X пара – блуждающий нерв

- •XII пара – подъязычный нерв.

- •13.Ствол мозга, анатомия. Альтернирующие синдромы: Вебера, Мийяра-Гублера, Фовилля, Джексона.

- •17.Кора больших полушарий. Корковые проекционные зоны второй сигнальной системы, явления выпадения и раздражения.

- •18.Кровоснабжение головного мозга, очаговые симптомы при нарушении кровоснабжения в каротидном и вертебробазилярном бассейнах

- •19.Лобная доля головного мозга. Высшие корковые функции, локализация, симптомы поражения.

- •20.Теменная и височная доли головного мозга. Высшие корковые функции, локализация, симптомы поражения

- •21.Спинной мозг. Строение, основные центры и пути. Синдромы половинного и поперечного поражения. Расстройство тазовых функций.

- •22.Периферическая нервная система. Симптомы поражения лучевого, локтевого и срединного нервов

- •23.Периферическая нервная система. Симптомы поражения бедренного, седалищного и малоберцового нервов.

- •24.Неэпилептические пароксизмы в детском возрасте (фебрильные и аффективно - респираторные приступы). Принципы диагностики, тактика лечения

- •25.Перинатальная энцефалопатия. Определение, основные этиологические и патогенетические моменты.

- •26.Демиелинизирующие заболевания в детском возрасте (рассеянный склероз, острый рассеянный энцефаломиелит, лейкоэнцефалиты), патогенез, клиника, лечение

- •1. Рассеянный склероз

- •2. Острый рассеянный энцефаломиелит(относится к демиел.Заб)

- •3. Лейкоэнцефалит Шильдера (отноится к демиел заб)

- •27.Факторы риска инсульта в детском возрасте и во взрослой популяции, первичная профилактика инсульта. Транзиторная ишемическая атака и инсульт, клиника, диагностика и лечение.

- •28.Заболевания периферической нервной системы, типы нервных волокон, характер поражения. Полиневропатии, этиологическая классификация, клиника, диагностика, лечение.

- •29.Гидроцефалия у детей. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, методы консервативного и нейрохирургического лечения

- •1. Закрытая (несообщающаяся, окклюзионная) гидроцефалия

- •30.Эпилепсия. Особые эпилептические синдромы (синдром Веста и Леннокса - Гасто).

- •31.Неотложные состояния в детском возрасте. Кома, отек головного мозга, эпилептический статус. Клинические проявления. Тактика на догоспитальном этапе, подходы к терапии

- •32.Черепно-мозговая травма у детей. Классификация, клиника и диагностика, сотрясения, ушиба головного мозга. Подходы к лечению.

- •I. Закрытая травма черепа и головного мозга.

- •II. Открытая травма черепа и головного мозга.

- •33.Полиомиелит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Тактика невролога при выявлении больного с диагнозом «острый вялый паралич».

- •34.Синдром вегетативной дистонии в детском возрасте, основные клинические проявления. Мигрень, клиника, подходы к лечению.

- •35.Этиопатогенетические подтипы ишемического и геморрагического инсульта, особенности клиники, нейрохирургические методы лечения.

- •Геморрагический инсульт

- •36.Аневризмы сосудов головного мозга. Классификация, клинические проявления, методы диагностики и лечения

- •37. Клещевой энцефалит у детей. Этиология, патогенез, методы диагностики. Клинические формы заболевания. Прогноз, лечение и профилактика

- •2) Продромальный период 1-2 дня;

- •3) Период разгара заболевания (лихорадочный период) от 3 до 14 дней;

- •3.2. Полиомиелитическая

- •3.3. Энцефалополиомиелитическая

- •3.4. Энцефаломиелитическая форма

- •1. Донорский иммуноглобулин (иг)

- •2.Симптоматически:

- •1.Амиотрофическая (аф)

- •2.Гиперкинетическая (гкф)

- •38.Параинфекционные (вторичные) энцефалиты у детей. Клиника, диагностика, лечение.

- •39.Опухоли в области турецкого седла (аденома, краниофарингиома), клиника, подходы к консервативному и хирургическому лечению.

- •40.Факоматозы. Туберозный склероз, патогенез, клиника, подходы к лечению.

- •41.Опухоли спинного мозга. Клинические особенности при интра- и экстрамедуллярном расположении. Подходы к хирургическому лечению.

- •Виды экстрамедуллярных опухолей

- •Симптомы экстрамедуллярных опухолей

- •Диагностика

- •Лечение экстрамедуллярных опухолей

- •Классификация интрамедуллярных опухолей

- •Симптомы интрамедуллярных опухолей

- •Диагностика

- •Лечение интрамедуллярных опухолей

- •43.Опухоли лобной доли. Общемозговая и очаговая симптоматика, особенности клиники при расположении новообразования в доминантном и субдоминантном полушариях

- •44.Спинальная амиотрофия Верднига-Гоффманна, патогенез, клиника, подходы к лечению.

- •45.Опухоли мозжечка у детей, общемозговые и очаговые симптомы, диагностика, подходы к хирургическому лечению

- •46.Миопатии Дюшенна, Эрба-Рота, этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •47.Детский церебральный паралич. Основные клинические формы, подходы к постановке диагноза и лечению.

- •Категории синдромов дцп

- •Дифференциальная диагностика

- •Установление причины

- •48.Эпилепсия, этиопатогенез, клиническая характеристика генерализованных приступов, диагностика, основные принципы терапии.

- •49.Наследственные атаксии, типы наследования, особенности клиники, мрт-диагностики.

- •50.Особенности неврологического осмотра детей раннего возраста. Исследование двигательной сферы. Врожденные рефлексы спинального автоматизма, возраст угасания, уровни замыкания.

- •51.Наследственные параплегии, типы наследования, особенности клиники изолированной наследственной параплегии и параплегии «плюс».

- •52.Внутриутробные инфекции (герпетическая, цитомегаловирусная). Клиника, диагностика, лечение.

- •53.Эпилепсия. Определение, этиология и патогенез эпилептических приступов в детском возрасте. Дифференциальный диагноз церебральных пароксизмов.

- •54.Менингиты у детей. Этиология, патогенез, классификация. Клинические синдромы менингитов бактериальной и вирусной природы. Особенности туберкулезного менингита. Методы диагностики. Принципы лечения.

- •56.Пренатальная диагностика, виды процедур, показания и сроки проведения

- •Методы пренатальной диагностики[править | править код]

- •II триместр беременности

- •57.Врожденные пороки развития (впр), определение, классификация с примерами. Мониторинг впр в Свердловской области и рф. Международные мониторинговые системы.

- •58.Морфология и классификация хромосом человека, понятие о кариотипе

- •59.Классификация хромосомных мутаций, механизмы образования хромосомных мутаций, примеры с краткой записью кариотипа.

- •60.Понятие о гене. Свойства генетического кода. Геномные мутации. Мозаицизм. Механизмы возникновения

- •61.Неонатальный скрининг. Задачи, критерии, сроки проведения, алгоритмы диагностики.

- •62.Хромосомные синдромы: Дауна, Патау, Эдвардса, Шерешевского-Тернера, Клайнфельтера, поли-х поли-у

- •63.Медико-генетическое консультирование, виды, задачи, показания, структура обращаемости, основные этапы медико-генетического консультирования

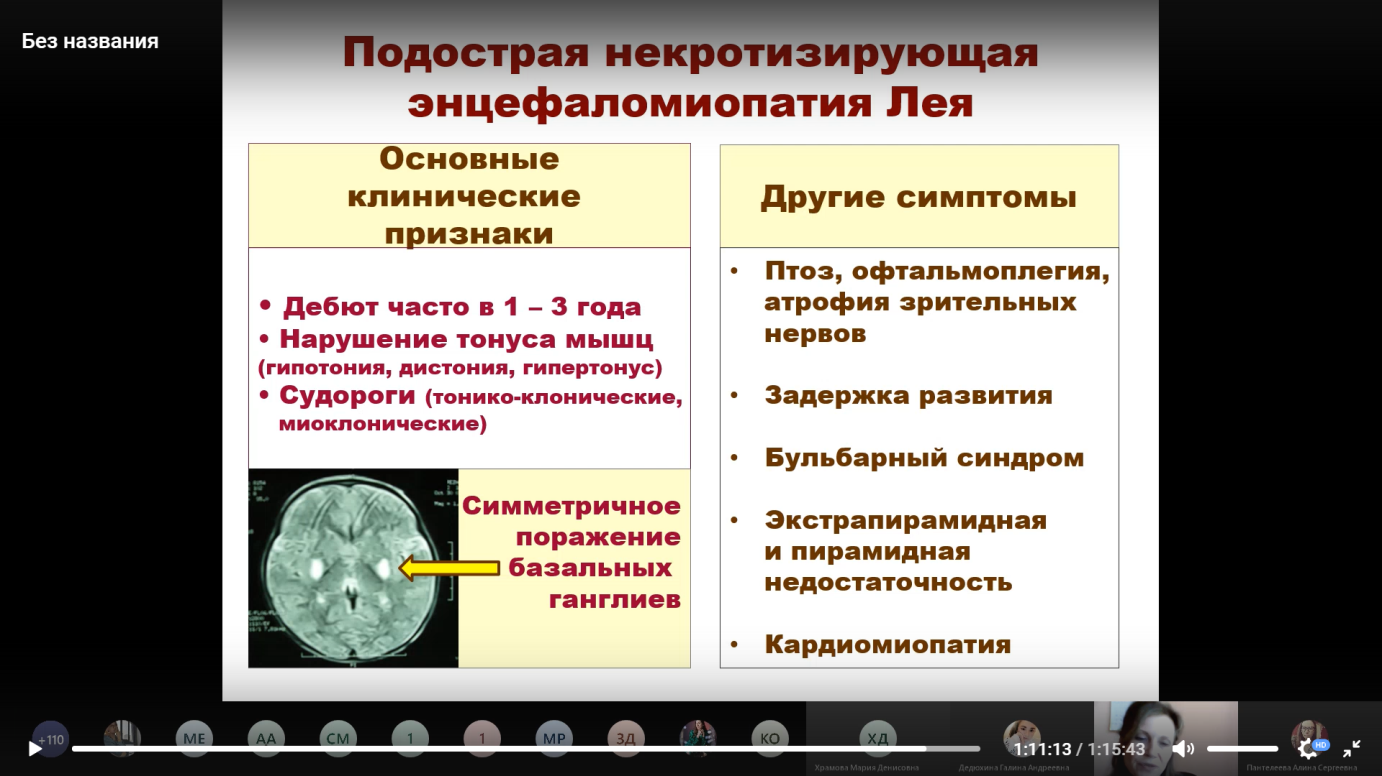

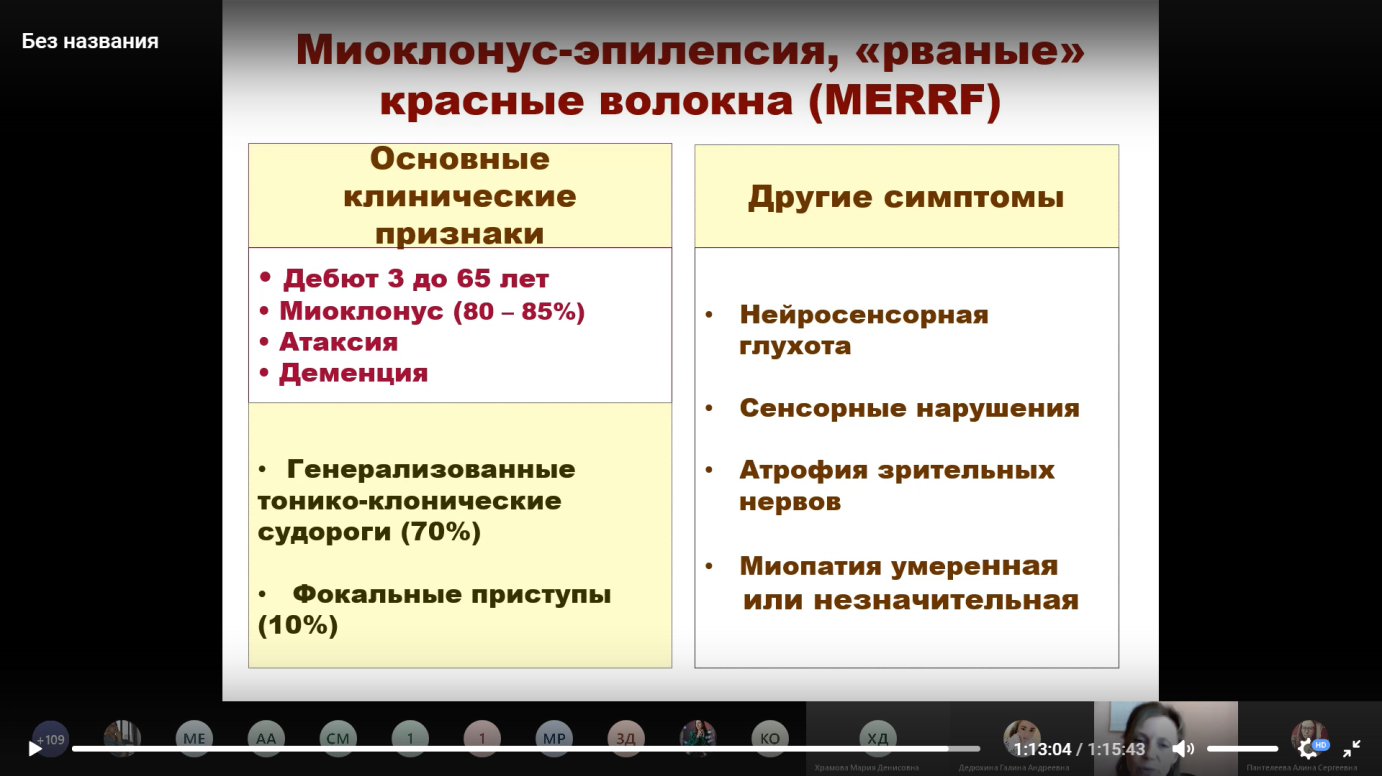

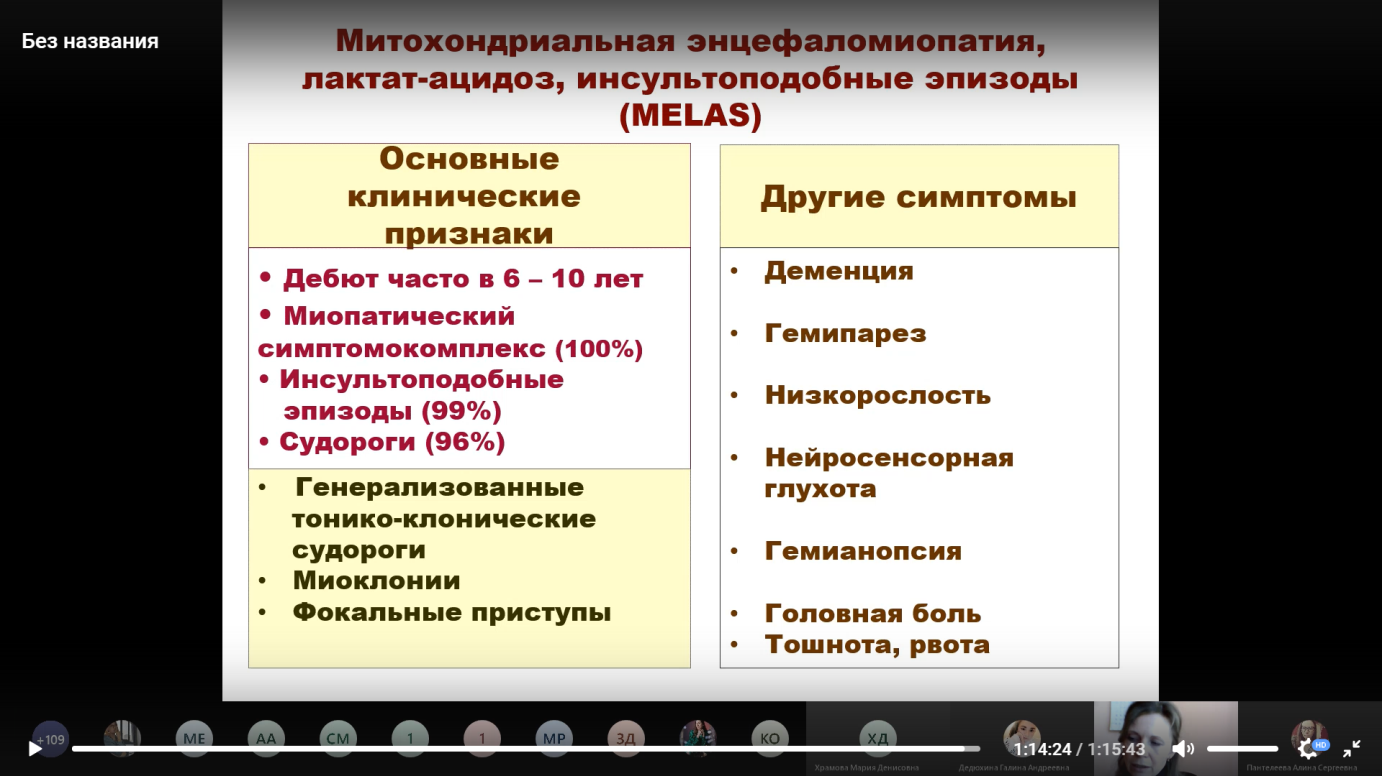

- •64.Понятие о нетрадиционном наследовании. Митохондриальное наследование. Митохондриальная патология, клиническая характеристика, методы диагностики, подходы к терапии

- •65.Основные типы наследования (аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, сцепленный с полом тип), примеры заболеваний.

- •66.Понятие генетического риска, методы оценки генетического риска. Методы лечения наследственной патологии

- •67.Мультифакториальные заболевания. Критерии Картера.

- •68.Клинико-генеалогический метод в диагностике наследственных болезней. Правила составления родословных. Понятие генетического риска, методы оценки генетического риска

- •69.Микроцитогенетические синдромы: этиология, клинические проявления, диагностика (синдром Прадера Вилли, Беквита-Видемана, Лангера-Гидиона, Ангельмана)

- •70.Наследственные болезни обмена веществ, общая характеристика

- •71.Скрининговые программы в медицинской генетике. Периконцепционная профилактика

- •72.Семиотика и классификация наследственных болезней.

- •73.Молекулярно-цитогенетические методы диагностики: fish-диагностика, сравнительная геномная гибридизация, спектроскопический анализ хромосом или спектральное кариотипирование (sky).

- •74.Ген, свойства генетического кода, генные мутации, механизмы их образования

- •75.Молекулярно-генетические методы диагностики: прямая и непрямая днк-диагностика, показания для проведения.

- •Знаем, что ищем- берем ген, который нас интересует и будем изучать именно этот ген

- •76.Геномные мутации. Мозаицизм. Механизмы возникновения. Мозацицизм

- •77.Адрено-генитальный синдром. Генетика, эпидемиология, клинические особенности, этапы диагностики, принципы лечения

- •78.Галактоземия. Генетика, эпидемиология, клинические особенности, этапы диагностики, принципы лечения.

- •79.Фенилкетонурия. Генетика, эпидемиология, клинические особенности, этапы диагностики, принципы лечения.

- •80.Мониторинг врожденных пороков развития: цель, задачи, схема, источники регистрации, международные мониторинговые системы.

- •82.Классификация хромосомных мутаций, механизмы образования хромосомных мутаций, примеры с краткой записью кариотипа

- •83.Структура и свойства днк. Понятие о геноме.

- •84. Синдром Гийена-Барре

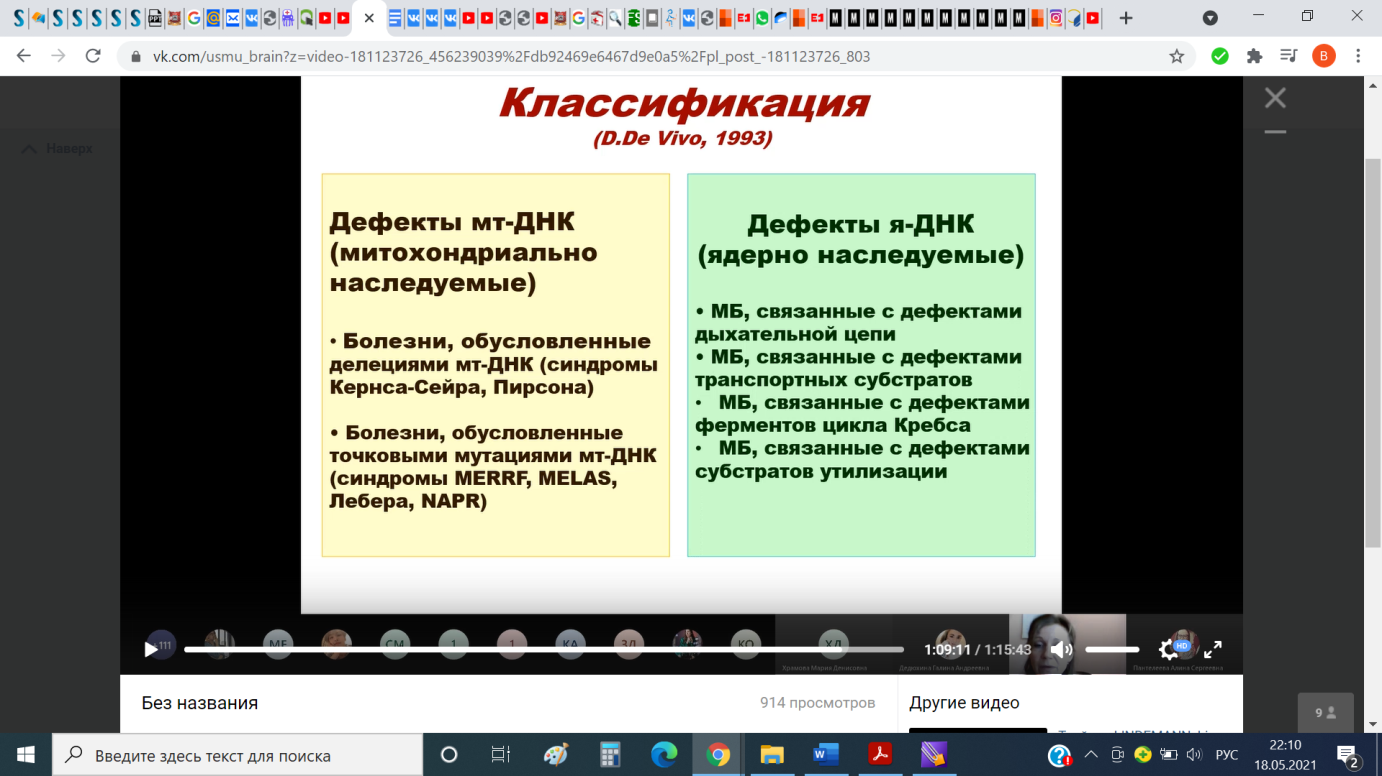

64.Понятие о нетрадиционном наследовании. Митохондриальное наследование. Митохондриальная патология, клиническая характеристика, методы диагностики, подходы к терапии

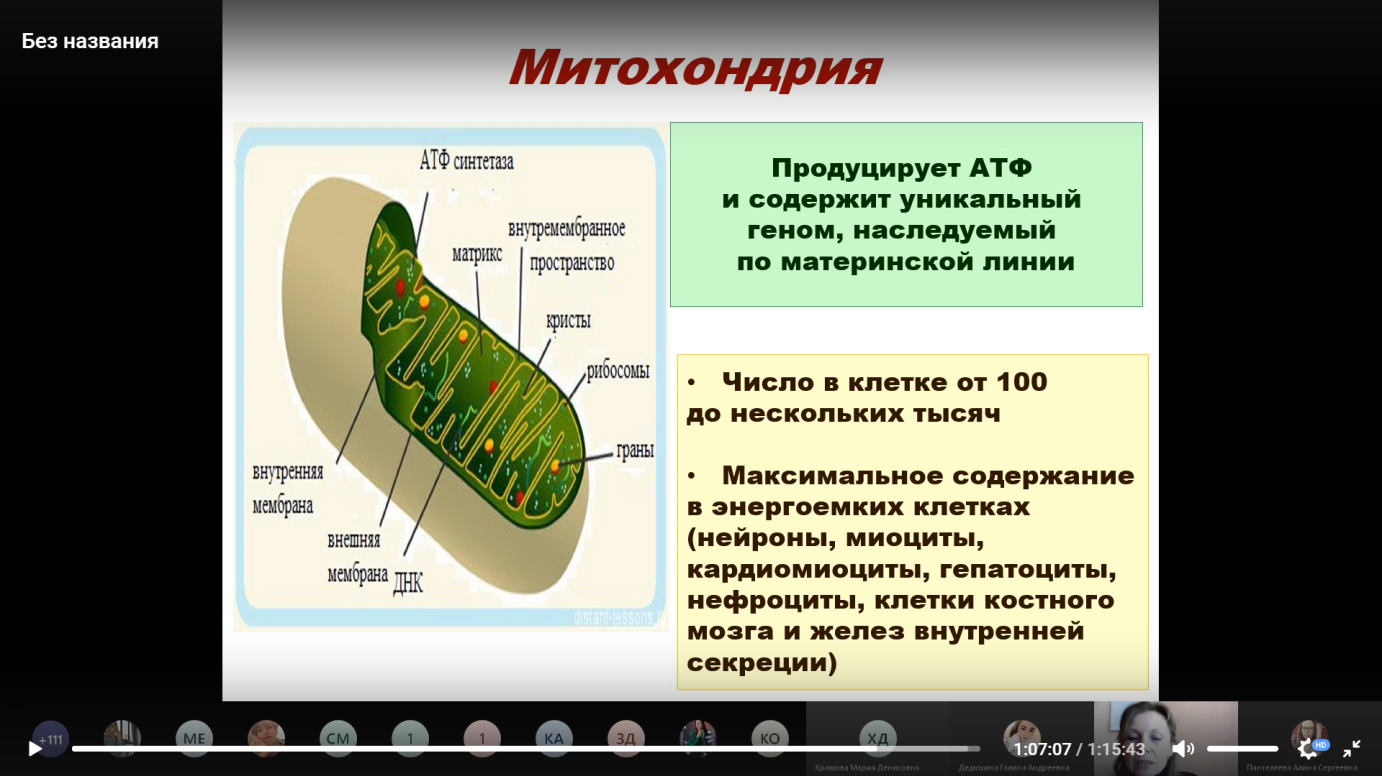

Митохондриальное наследование:

Митохондриальное (цитоплазматическое) наследование характерно для особого класса наследственной патологии – митохондриальных болезней.

-Обусловлено генами, локализованными в митохондриальном геноме.

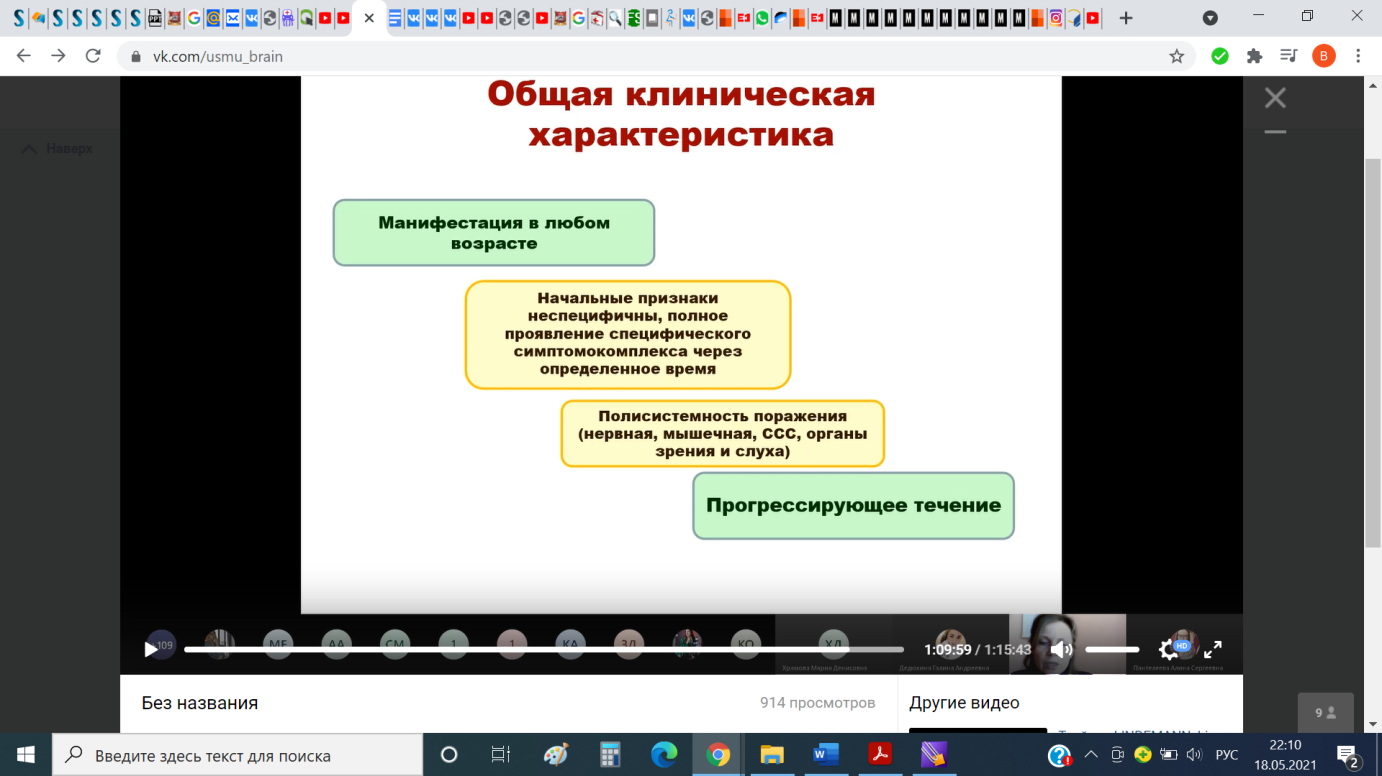

Митохондриальные болезни — это группа наследственной патологии, возникающей в результате нарушений клеточной энергетики, характеризующаяся полиморфизмом клинических проявлений, выражающаяся в преимущественном поражении центральной нервной системы и мышечной системы, а также других органов и систем организма.

(Второе определение): Митохондриа́льные заболева́ния – гетерогенная группа,обусловленных генетическими структурными, биохимическими дефектами мтх и нар-ми тканевого дыхания.

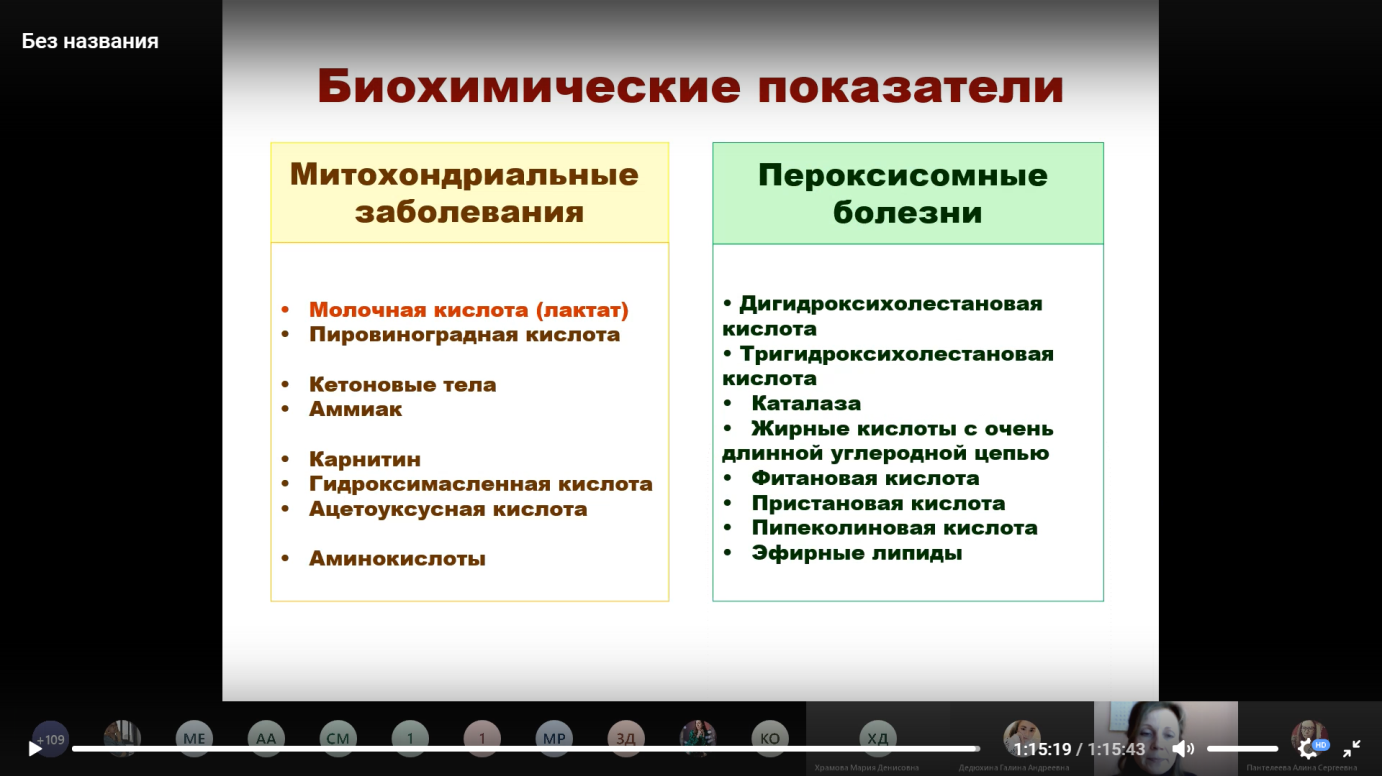

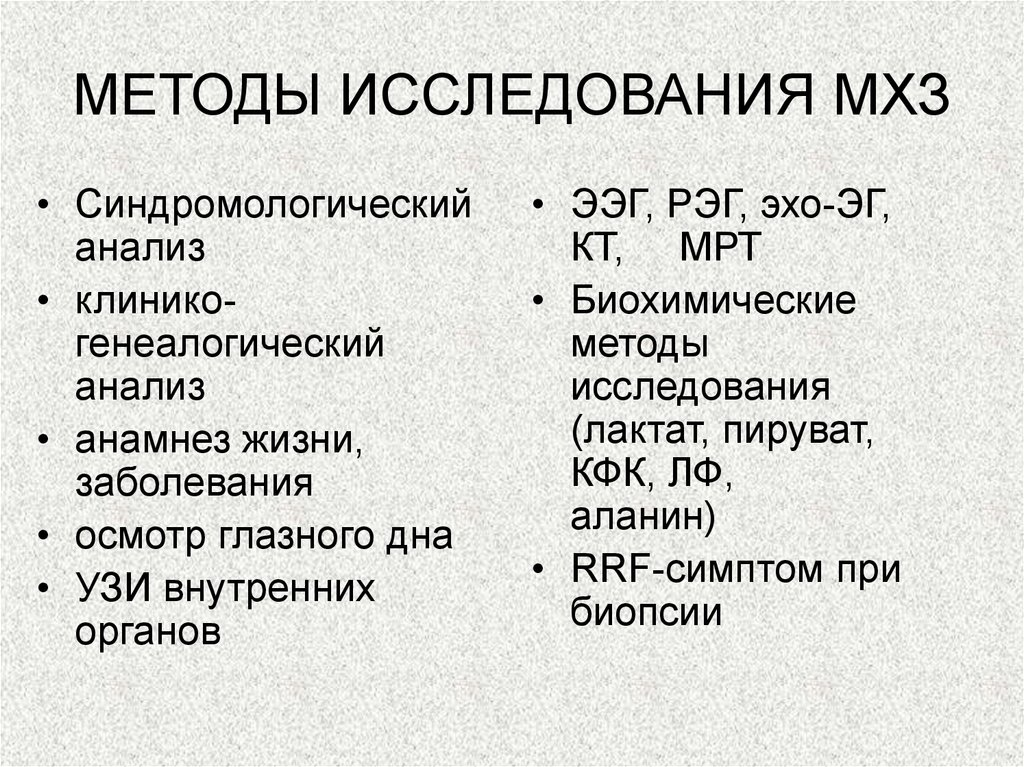

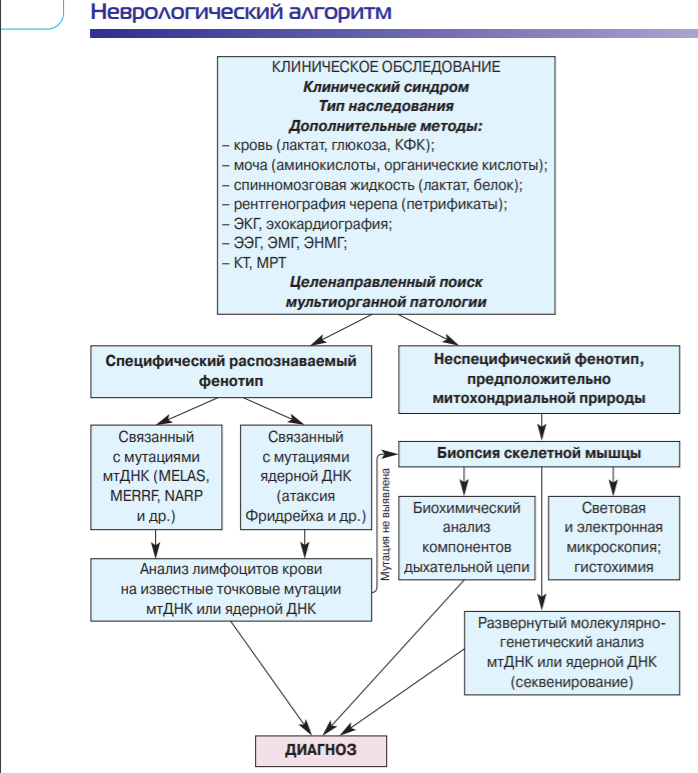

Методы диагностики

• лактатацидоз – повышение уровня лактата и пирувата в крови и/или спинномозговой жидкости;

• феномен “рваных красных волокон” – выявление в мышечных биоптатах при специальном окрашивании миофибрилл со своеобразно измененными краями вследствие пролиферации митохондрий и фор мирования митохондриальных агломератов по периферии мышечного волокна;

• выявляемый при гистохимическом исследовании дефицит цитохром С оксидазы в мышечных волокнах;

• электронномикроскопические признаки патологии митохондрий (аномалии формы и размеров, нарушение конфигурации крист, наличие паракристаллических включений )

Принципы лечения:

Потенциальные возможности лечения митохондриальных болезней распределяются по трем основным направлениям:

- Применение фармакологических препаратов и биологически активных добавок.

-Модификация макронутриентной поддержки, диетотерапия.

-Использование реабилитационных методов лечебной физкультуры.

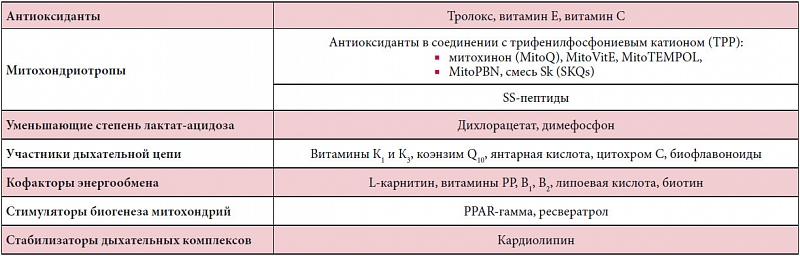

Терапевтические подходы к лечению митохондриальных болезней подразделяются на семь категорий]:

паллиативная терапия;

удаление вредных метаболитов;

применение искусственных акцепторов электронов;

применение метаболитов и кофакторов;

применение поглотителей кислородных радикалов;

генная терапия;

генетическое консультирование.

65.Основные типы наследования (аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, сцепленный с полом тип), примеры заболеваний.

Под типом наследования признака обычно понимают наследование той или иной характерной особенности организма в зависимости от того,

в аутосомной или половой хромосоме располагается определяющий ее аллель,

а также является ли аллель доминантным или рецессивными.

В связи с этим выделяют следующие основные типы наследования: 1) аутосомно-доминантный, 2) аутосомно-рецессивный, 3) сцепленное с полом доминантное наследование и 3) сцепленное с полом рецессивное наследование. Из них отдельно выделяют 4) ограниченный полом аутосомный и 5) голандрический типы наследования. Кроме того, существует 6) митохондриальное наследование.

При аутосомно-доминантном типе наследования аллель гена, определяющий признак, находится в одной из аутосом (неполовых хромосомах) и является доминантным. Такой признак будет проявляться во всех поколениях. Даже при скрещивании генотипов Aa и aa, он будет наблюдаться у половины потомства.

По аутосомно-доминантному типу наследуются некоторые нормальные и патологические признаки: - белый локон над лбом, - волосы жетские, прямые (ежик), - шерстистые волосы - короткие, легко секущиеся, курчавые, пышные, - кожа толстая, - способность свертывать язык в трубочку, - габсбургкая губа - нижняя челюсть узкая, выступающая вперед, нижняя губа отвислая и полуоткрытый рот, - полидактилия - многопалость, когда имеется от шести и более пальцев, - брахидактилия (короткопалость) - недоразвитие дистальных фаланг пальцев, - арахнодактилия - сильно удлиненные "паучьи" пальцы, - семейная гиперхолестеринемия - нарушение обмена холестерина, повышение его кровня в крови. Сопровождается развитием атеросклероза, инфаркта миокарда. Болезнь Реклингаузена - кожные поражения самой разной выраженности - от нескольких пятен цвета кофе с молоком до множественных опухолей. Отоспонгиоз - проявляется у взрослых прогрессирующей глухотой. Ахондроплазия - карликовость.

В случае аутосомно-рецессивного типа признак может не проявляться у одних поколений и проявиться у других. Если родители гетерозиготы (Aa), то они являются носителями рецессивного аллеля, но обладают доминантным признаком. При скрещивании Aa и Aa, ¾ потомков будут иметь доминантный признак, а ¼ рецессивный. При скрещивании Aa и aa у ½ рецессивный аллель гена проявит себя у половины потомков.

Аутосомные признаки проявляются с одинаковой частотой у обоих полов.

По аутосомно-рецессивному типу наследуются следующие признаки: - волосы мягкие, прямые, - кожа тонкая, - группа крови Rh-? - неощущение горечи вкуса фенилкарбамида, - неумение складывать язык в трубочку, - Фенилкетонурия (ФКУ, финилпировиноградная олигофрения, болезнь Феллинга).

Сцепленное с полом доминантное наследование похоже на аутосомно-доминантное с одним лишь различием: у пола, чьи половые хромосомы одинаковы (например, XX у многих животных это женский организм), признак будет проявляться в два раза чаще, чем у пола с разными половыми хромосомами (XY). Это связано с тем, что если аллель гена находится в X-хромосоме мужского организма (а у партнера такого аллеля вообще нет), то все дочери будут его обладателями, и ни один из сыновей. Если же обладателем сцепленным с полом доминантным признаком является женский организм, то вероятность его передачи одинакова обоим полам потомков.

При сцепленном с полом рецессивном типе наследования также может наблюдаться проскок поколений, как и в случае аутосомно-рецессивного типа. Это наблюдается, когда женские организмы могут быть гетерозиготами по данному гену, а мужские не несут рецессивный аллель. При скрещивании женщины-носителя со здоровым мужчиной у ½ сыновей проявится рецессивный ген, а ½ дочерей будут носителями. У человека так наследуются гемофилия и дальтонизм. Отцы никогда не передают ген болезни своим сыновьям (так как передают им только Y-хромосому).

Аутосомный, ограниченный полом, тип наследования наблюдается, когда ген, определяющий признак, хоть и локализуется в аутосоме, но проявляется только у одного из полов. Так, например, признак количества белка в молоке проявляется только у самок. У самцов он не активен. Наследование примерно такое же как при сцепленном с полом рецессивном типе. Однако здесь признак может передаваться от отца к сыну.

Голандрическое наследование связано с локализацией исследуемого гена в половой Y-хромосоме. Такой признак, независимо от того доминантный он или рецессивный, проявится у всех сыновей и ни у одной дочери.

Синдром Марфана. Это одна из наследственных форм врожденной генерализованной патологии соединительной ткани. Этиологическим фактором синдрома Марфана (СМ) является мутация в гене фибриллина (локализация в хромосоме 15q).

Больные СМ имеют характерный внешний вид: они отличаются высоким ростом, астеническим телосложением, количество подкожно-жировой клетчатки у них снижено, конечности удлинены преимущественно за счет дистальных отделов, размах рук превышает длину тела (в норме эти показатели совпадают). Отмечаются длинные тонкие пальцы (арахнодактилия). Часто наблюдается «симптом большого пальца», при котором длинный 1-й палец кисти в поперечном положении достигает ульнарного края узкой ладони. При охватывании 1 и 5-м пальцами запястья другой руки они обязательно перекрываются (симптом запястья). Более чем у половины больных отмечается деформация грудной клетки (воронкообразная, килевидная), искривление позвоночника (кифоз, сколиоз), гиперподвижность суставов, клинодактилия мизинцев, сандалевидная щель. Со стороны сердечно-сосудистой системы наиболее патогномоничными являются расширение восходящей части дуги аорты с развитием аневризмы, пролапс сердечных клапанов. Со стороны органов зрения наиболее характерны подвывихи и вывихи хрусталиков, отслойка сетчатки, миопия, гетерохромия радужки. У половины больных отмечаются паховые, диафрагмальные, пупочные и бедренные грыжи. Изредка может наблюдаться поликистоз почек, нефроптоз, понижение слуха, глухота. Психическое и умственное развитие больных не отличается от нормы.

Прогноз жизни и здоровья определяется прежде всего состоянием сердечно-сосудистой системы. Средняя продолжительность жизни при выраженной форме СМ около 27 лет, хотя часть больных доживает до глубокой старости.

При ведении беременных с СМ необходимо помнить о возможности расслоения аневризмы аорты и последующего ее разрыва. Эти осложнения возникают обычно на поздних стадиях беременности.

Диагноз синдрома Марфана, ставится при наличии минимум пяти симптомов – аневризма аорты, вывих хрусталика, арахнодактилия, деформация грудины, кифосколиоз. При этом имеет место увеличение (в два раза и более) выведения с мочой глюкозоаминогликанов и их фракций. Особенно резко возрастает почечная экскреция хондроитин-4-6-сульфатов и в меньшей степени – гиалуроновой кислоты и гепаран-сульфата. В моче больных определяется также повышенное содержание (в два и более раз) аминокислоты оксипролина.