- •Нейрон, нейроглия, синапс. Основные отделы нервной системы. Развитие функций нервной системы в онтогенез.

- •2. Произвольные движения. Симптомы поражения корковопирамидного пути на разных уровнях. Центральный и периферический парез. Методы исследования

- •4. Исследование тонуса в конечностях.

- •3.Экстрапирамидная система, строение, функции.Симптомы поражения эпс. Методы исследования

- •. Строение спинного мозга (на разных уровнях)

- •2. Строение спинного мозга (поперечный срез)

- •1. Синдромы поражения см (по поперечнику):

- •2. Синдромы полного поперечного поражения см на разных уровнях (геда-риддоха, по длине):

- •5.Чувствительность, анатомия и физиология проводников поверхностной и глубокой чувствительности. Типы расстройств чувствительности. Методы исследования.

- •1. Качественные: симптом раздражения и выпадения

- •2. Количественные (по локализации):

- •6.Таламус, функциональные связи, симптомы поражения. Внутренняя капсула, синдром поражения.

- •7.Мозжечок, строение, функции. Основные симптомы поражения мозжечка. Виды атаксий. Методы исследования.

- •8.Черепные нервы I и II пары. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования

- •II пара (зрительный нерв - n. Opticus).

- •9.Черепные нервы III, IV и VI пары. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования.

- •10.Черепные нервы V пара. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования

- •11.Черепные нервы VII, VIII пара. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования.

- •VII пара –– лицевой нерв (n. Facialis)

- •VIII пара –– преддверноулитковый нерв (n. Vestibulocochlearis)

- •12.Черепные нервы, бульбарная группа (IX,X,XII). Анатомия, симптомы поражения. Бульбарный и псевдобульбарный синдром. Методы исследования

- •IX пара – языкоглоточный нерв

- •X пара – блуждающий нерв

- •XII пара – подъязычный нерв.

- •13.Ствол мозга, анатомия. Альтернирующие синдромы: Вебера, Мийяра-Гублера, Фовилля, Джексона.

- •17.Кора больших полушарий. Корковые проекционные зоны второй сигнальной системы, явления выпадения и раздражения.

- •18.Кровоснабжение головного мозга, очаговые симптомы при нарушении кровоснабжения в каротидном и вертебробазилярном бассейнах

- •19.Лобная доля головного мозга. Высшие корковые функции, локализация, симптомы поражения.

- •20.Теменная и височная доли головного мозга. Высшие корковые функции, локализация, симптомы поражения

- •21.Спинной мозг. Строение, основные центры и пути. Синдромы половинного и поперечного поражения. Расстройство тазовых функций.

- •22.Периферическая нервная система. Симптомы поражения лучевого, локтевого и срединного нервов

- •23.Периферическая нервная система. Симптомы поражения бедренного, седалищного и малоберцового нервов.

- •24.Неэпилептические пароксизмы в детском возрасте (фебрильные и аффективно - респираторные приступы). Принципы диагностики, тактика лечения

- •25.Перинатальная энцефалопатия. Определение, основные этиологические и патогенетические моменты.

- •26.Демиелинизирующие заболевания в детском возрасте (рассеянный склероз, острый рассеянный энцефаломиелит, лейкоэнцефалиты), патогенез, клиника, лечение

- •1. Рассеянный склероз

- •2. Острый рассеянный энцефаломиелит(относится к демиел.Заб)

- •3. Лейкоэнцефалит Шильдера (отноится к демиел заб)

- •27.Факторы риска инсульта в детском возрасте и во взрослой популяции, первичная профилактика инсульта. Транзиторная ишемическая атака и инсульт, клиника, диагностика и лечение.

- •28.Заболевания периферической нервной системы, типы нервных волокон, характер поражения. Полиневропатии, этиологическая классификация, клиника, диагностика, лечение.

- •29.Гидроцефалия у детей. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, методы консервативного и нейрохирургического лечения

- •1. Закрытая (несообщающаяся, окклюзионная) гидроцефалия

- •30.Эпилепсия. Особые эпилептические синдромы (синдром Веста и Леннокса - Гасто).

- •31.Неотложные состояния в детском возрасте. Кома, отек головного мозга, эпилептический статус. Клинические проявления. Тактика на догоспитальном этапе, подходы к терапии

- •32.Черепно-мозговая травма у детей. Классификация, клиника и диагностика, сотрясения, ушиба головного мозга. Подходы к лечению.

- •I. Закрытая травма черепа и головного мозга.

- •II. Открытая травма черепа и головного мозга.

- •33.Полиомиелит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Тактика невролога при выявлении больного с диагнозом «острый вялый паралич».

- •34.Синдром вегетативной дистонии в детском возрасте, основные клинические проявления. Мигрень, клиника, подходы к лечению.

- •35.Этиопатогенетические подтипы ишемического и геморрагического инсульта, особенности клиники, нейрохирургические методы лечения.

- •Геморрагический инсульт

- •36.Аневризмы сосудов головного мозга. Классификация, клинические проявления, методы диагностики и лечения

- •37. Клещевой энцефалит у детей. Этиология, патогенез, методы диагностики. Клинические формы заболевания. Прогноз, лечение и профилактика

- •2) Продромальный период 1-2 дня;

- •3) Период разгара заболевания (лихорадочный период) от 3 до 14 дней;

- •3.2. Полиомиелитическая

- •3.3. Энцефалополиомиелитическая

- •3.4. Энцефаломиелитическая форма

- •1. Донорский иммуноглобулин (иг)

- •2.Симптоматически:

- •1.Амиотрофическая (аф)

- •2.Гиперкинетическая (гкф)

- •38.Параинфекционные (вторичные) энцефалиты у детей. Клиника, диагностика, лечение.

- •39.Опухоли в области турецкого седла (аденома, краниофарингиома), клиника, подходы к консервативному и хирургическому лечению.

- •40.Факоматозы. Туберозный склероз, патогенез, клиника, подходы к лечению.

- •41.Опухоли спинного мозга. Клинические особенности при интра- и экстрамедуллярном расположении. Подходы к хирургическому лечению.

- •Виды экстрамедуллярных опухолей

- •Симптомы экстрамедуллярных опухолей

- •Диагностика

- •Лечение экстрамедуллярных опухолей

- •Классификация интрамедуллярных опухолей

- •Симптомы интрамедуллярных опухолей

- •Диагностика

- •Лечение интрамедуллярных опухолей

- •43.Опухоли лобной доли. Общемозговая и очаговая симптоматика, особенности клиники при расположении новообразования в доминантном и субдоминантном полушариях

- •44.Спинальная амиотрофия Верднига-Гоффманна, патогенез, клиника, подходы к лечению.

- •45.Опухоли мозжечка у детей, общемозговые и очаговые симптомы, диагностика, подходы к хирургическому лечению

- •46.Миопатии Дюшенна, Эрба-Рота, этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •47.Детский церебральный паралич. Основные клинические формы, подходы к постановке диагноза и лечению.

- •Категории синдромов дцп

- •Дифференциальная диагностика

- •Установление причины

- •48.Эпилепсия, этиопатогенез, клиническая характеристика генерализованных приступов, диагностика, основные принципы терапии.

- •49.Наследственные атаксии, типы наследования, особенности клиники, мрт-диагностики.

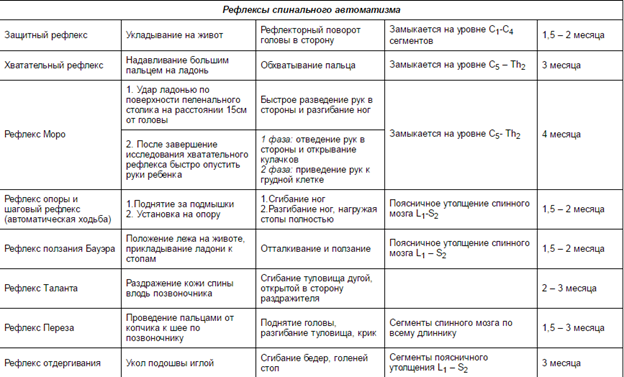

- •50.Особенности неврологического осмотра детей раннего возраста. Исследование двигательной сферы. Врожденные рефлексы спинального автоматизма, возраст угасания, уровни замыкания.

- •51.Наследственные параплегии, типы наследования, особенности клиники изолированной наследственной параплегии и параплегии «плюс».

- •52.Внутриутробные инфекции (герпетическая, цитомегаловирусная). Клиника, диагностика, лечение.

- •53.Эпилепсия. Определение, этиология и патогенез эпилептических приступов в детском возрасте. Дифференциальный диагноз церебральных пароксизмов.

- •54.Менингиты у детей. Этиология, патогенез, классификация. Клинические синдромы менингитов бактериальной и вирусной природы. Особенности туберкулезного менингита. Методы диагностики. Принципы лечения.

- •56.Пренатальная диагностика, виды процедур, показания и сроки проведения

- •Методы пренатальной диагностики[править | править код]

- •II триместр беременности

- •57.Врожденные пороки развития (впр), определение, классификация с примерами. Мониторинг впр в Свердловской области и рф. Международные мониторинговые системы.

- •58.Морфология и классификация хромосом человека, понятие о кариотипе

- •59.Классификация хромосомных мутаций, механизмы образования хромосомных мутаций, примеры с краткой записью кариотипа.

- •60.Понятие о гене. Свойства генетического кода. Геномные мутации. Мозаицизм. Механизмы возникновения

- •61.Неонатальный скрининг. Задачи, критерии, сроки проведения, алгоритмы диагностики.

- •62.Хромосомные синдромы: Дауна, Патау, Эдвардса, Шерешевского-Тернера, Клайнфельтера, поли-х поли-у

- •63.Медико-генетическое консультирование, виды, задачи, показания, структура обращаемости, основные этапы медико-генетического консультирования

- •64.Понятие о нетрадиционном наследовании. Митохондриальное наследование. Митохондриальная патология, клиническая характеристика, методы диагностики, подходы к терапии

- •65.Основные типы наследования (аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, сцепленный с полом тип), примеры заболеваний.

- •66.Понятие генетического риска, методы оценки генетического риска. Методы лечения наследственной патологии

- •67.Мультифакториальные заболевания. Критерии Картера.

- •68.Клинико-генеалогический метод в диагностике наследственных болезней. Правила составления родословных. Понятие генетического риска, методы оценки генетического риска

- •69.Микроцитогенетические синдромы: этиология, клинические проявления, диагностика (синдром Прадера Вилли, Беквита-Видемана, Лангера-Гидиона, Ангельмана)

- •70.Наследственные болезни обмена веществ, общая характеристика

- •71.Скрининговые программы в медицинской генетике. Периконцепционная профилактика

- •72.Семиотика и классификация наследственных болезней.

- •73.Молекулярно-цитогенетические методы диагностики: fish-диагностика, сравнительная геномная гибридизация, спектроскопический анализ хромосом или спектральное кариотипирование (sky).

- •74.Ген, свойства генетического кода, генные мутации, механизмы их образования

- •75.Молекулярно-генетические методы диагностики: прямая и непрямая днк-диагностика, показания для проведения.

- •Знаем, что ищем- берем ген, который нас интересует и будем изучать именно этот ген

- •76.Геномные мутации. Мозаицизм. Механизмы возникновения. Мозацицизм

- •77.Адрено-генитальный синдром. Генетика, эпидемиология, клинические особенности, этапы диагностики, принципы лечения

- •78.Галактоземия. Генетика, эпидемиология, клинические особенности, этапы диагностики, принципы лечения.

- •79.Фенилкетонурия. Генетика, эпидемиология, клинические особенности, этапы диагностики, принципы лечения.

- •80.Мониторинг врожденных пороков развития: цель, задачи, схема, источники регистрации, международные мониторинговые системы.

- •82.Классификация хромосомных мутаций, механизмы образования хромосомных мутаций, примеры с краткой записью кариотипа

- •83.Структура и свойства днк. Понятие о геноме.

- •84. Синдром Гийена-Барре

50.Особенности неврологического осмотра детей раннего возраста. Исследование двигательной сферы. Врожденные рефлексы спинального автоматизма, возраст угасания, уровни замыкания.

P.S.:развернуто читать в кафедральной методичке “Методика осмотра и оценки неврологического статуса детей.

Неврологическое обследование новорожденного начинают с осмотра:

1. Осмотр проводится при температуре 22–24°С (для недоношенных 25– 26°С).

2. Освещение должно быть естественным и симметричным.

3. Время осмотра не ранее, чем через 30–60 минут после кормления.

4. Обследование проводится на полужестком пеленальном столе. Необходимо, чтобы голова ребенка находилась в сагиттальной плоскости для исключения влияния асимметричного шейно-тонического рефлекса.

5. Учитывая лабильность и истощаемость нервной системы новорожденных, осмотр должен быть непродолжительным. Исследование можно сокращать по времени за счет соединения в одном приеме (маневре) проверки нескольких рефлексов (Моро и верхнего хватательного; опоры и шагового), а также при одновременной оценке нескольких сфер (черепномозговая иннервация и безусловно-рефлекторная деятельность).

6. Прежде чем приступать к осмотру, необходимо определить состояние, в котором находится новорожденный.

Порядок обследования:

осмотр головы

общемозговые симптомы

менингеальные симптомы

оценка черепных нервов

оценка чувствительной сферы

оценка вегетативной нервной системы

оценка двигательной сферы

исследование рефлекторной сферы

оценка фенотипа ребенка

Двигательная сфера.

Оценка спонтанной двигательной активности.

Спонтанные движения генерализованного или изолированного характера сформированы уже у глубоко недоношенных детей. При спокойном бодрствовании у новорожденных отмечено периодическое плавное сгибание и разгибание ног, их перекрест, отталкивание от опоры. Движения в руках локализуются в основном в локтевых и лучезапястных суставах.

При описании подобных движений обращают внимание на их симметричность (принимая во внимание возможное влияние асимметричного шейного тонического рефлекса). Физиологичным для новорожденных является наличие атетоидного компонента при движениях, особенно в верхних 32 конечностях. С 48-ой недели постконцептуального возраста объем движений в конечностях возрастает, появляются боковые движения тазом, «ударяющие» движения руками и ногами, сопровождающиеся спонтанной улыбкой. В этот же период появляются произвольные движения.

С 3-х месяцев возникает способность к самостоятельному передвижению (локомоция) посредством ползания. Сначала это ползание на животе, а с 6-ти месяцев формируется ползание на четвереньках. Самостоятельной ходьбе предшествует процесс вставания, возникающий после 10-ти месяцев, затем передвижение с поддержкой. Активная ходьба начинается около 12-ти месяцев со значительными индивидуальными колебаниями появления этого навыка.

Оценка мышечного тонуса.

Выделяют активный мышечный тонус (поза) и пассивный, определяемый при проверке подвижности в суставах.

Поза. Визуально оценивать пассивный мышечный тонус лучше всего в 3- ем поведенческом состоянии по Brazelton T.B. (1984).

Для здорового доношенного новорожденного характерна эмбриональная поза – симметричное повышение тонуса мышц-сгибателей, обусловливающих позу флексии: голова слегка приведена к груди, руки согнуты в локтевых суставах и прижаты к боковой поверхности грудной клетки, кисти сжаты в кулачки. Ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах, стопы в положении тыльного сгибания.

Так же применяют пробу с вентральной поддержкой, когда ребенка, уложенного животом на ладонь исследователя, поднимают над пеленальным столом. При этом здоровый ребенок способен удерживать голову на одной линии с туловищем, его руки слегка согнуты, а ноги вытянуты.

Проба на тракцию заключается в подтягивании младенца за запястья на себя, при этом отмечается кратковременное разгибание рук в локтевых суставах с последующим подтягиванием к рукам исследователя.

При осмотре недоношенных детей следует иметь в виду, что в развитии мышечного тонуса выделяют каудофациальную направленность, т.е. флексорный мышечный тонус вначале появляется в нижних конечностях (30-я неделя гестации), а затем в верхних (36-я неделя гестации). В возрасте 1 – 3 месяцев происходит постепенное уменьшение флексорной мышечной гипертонии.

При поражении нервной системы наблюдаются патологические позы:

1. Поза «лягушки».

2. «Общая скованность»

3. Поза «легавой собаки»

4. Опистотонус

5. Асимметричные позы:

• По гемитипу

• По типу параплегии

• Поза “балерины”

• По монотипу

• при движениях головы в сторону подбородок касается акромиального отростка;

• разгибание рук в локтевых суставах возможно до 180°;

• сгибание в лучезапястных суставах – до 150°;

• отведение в сторону согнутых бедер – на 75° в каждую сторону;

• разгибание ноги в коленном суставе при согнутом под углом 90°;

• дорсальное сгибание стоп составляет 120°.

Ориентировочно о снижении мышечного тонуса можно судить, используя следующие пробы:

• Проба на приведение большого пальца

• Проба «шарфа»

• Проба «проваливающихся» или «свисающих» надплечий

• Проба на дорсофлексию стопы

• Проба «складного ножа»

Повышение или снижение мышечного тонуса характеризуются соответственно уменьшением или увеличением указанных угловых показателей. При описании состояния мышечного тонуса в случае его изменения необходимо отметить группы мышц.для диагностики рефлексов, которые имеют значение при оценке неврологического статуса.