- •1 Нейрон, нейроглия, синапс. Основные отделы нервной системы. Развитие функций нервной системы в онтогенезе.

- •2 Произвольные движения. Симптомы поражения корковопирамидного пути на разных уровнях. Центральный и периферический парез. Методы исследования

- •Основной путь произвольных движений.

- •Расстройства движений. Периферический и центральный параличи.

- •3 Вопрос. Экстрапирамидная система, строение, функции. Симптомы поражения эпс. Методы исследования.

- •Анатомия и физиология проводников глубокой чувствительности.

- •6 Вопрос Таламус, функциональные связи, симптомы поражения. Внутренняя капсула, синдром поражения

- •7 Вопрос. Мозжечок, строение, функции. Основные симптомы поражения мозжечка. Виды атаксий. Методы исследования.

- •8 Вопрос. Черепные нервы I и II пары. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования.

- •I пара черепных нервов

- •II пара черепных нервов

- •9 Вопрос. Черепные нервы III, IV и VI пары. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования.

- •11 Вопрос. Черепные нервы VII, VIII пара. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования.

- •VII пара –– лицевой нерв (n. Facialis)

- •VIII пара –– преддверноулитковый нерв (n. Vestibulocochlearis)

- •12)Черепные нервы, бульбарная группа (IX,X,XII). Анатомия, симптомы поражения. Бульбарный и псевдобульбарный синдром. Методы исследования.

- •13) Ствол мозга, анатомия. Альтернирующие синдромы: Вебера, Мийяра-Гублера, Фовилля, Джексона.

- •Цереброспинальная жидкость( ликвор)

- •Пункция

- •17) Кора больших полушарий. Корковые проекционные зоны второй сигнальной системы, явления выпадения и раздражения.

- •18) Кровоснабжение головного мозга, очаговые симптомы при нарушении кровоснабжения в каротидном и вертебробазиллярном бассейнах.

- •19) Лобная доля головного мозга. Высшие корковые функции, локализация, симптомы поражения. Анатомия лобной доли:

- •20)Теменная и височная доли головного мозга. Высшие корковые функции, локализация, симптомы поражения.

- •21) Спинной мозг. Строение, основные центры и пути. Синдромы половинного и поперечного поражения. Расстройство тазовых функций

- •22) Периферическая нервная система. Симптомы поражения лучевого, локтевого и срединного нервов.

- •23)Периферическая нервная система. Симптомы поражения бедренного, седалищного и малоберцового нервов.

- •24. Неэпилептические пароксизмы в детском возрасте (фебрильные и аффективно - респираторные приступы). Принципы диагностики, тактика лечения.

- •25. Перинатальная энцефалопатия. Определение, основные этиологические и патогенетические моменты.

- •26. Демиелинизирующие заболевания в детском возрасте (рассеянный склероз, острый рассеянный энцефаломиелит, лейкоэнцефалиты), патогенез, клиника, лечение.

- •27. Факторы риска инсульта в детском возрасте и во взрослой популяции, первичная профилактика инсульта. Транзиторная ишемическая атака и инсульт, клиника, диагностика и лечение.

- •28. Заболевания периферической нервной системы, типы нервных волокон, характер поражения. Полиневропатии, этиологическая классификация, клиника, диагностика, лечение.

- •29. Гидроцефалия у детей. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, методы консервативного и нейрохирургического лечения.

- •Формы гидроцефалии:

- •Клинические проявления.

- •Диагностика

- •Лечение.

- •Хирургическая тактика

- •1. Закрытая (несообщающаяся, окклюзионная) гидроцефалия

- •30. Эпилепсия. Особые эпилептические синдромы (синдром Веста и Леннокса - Гасто).

- •31. Неотложные состояния в детском возрасте. Кома, отек головного мозга, эпилептический статус. Клинические проявления. Тактика на догоспитальном этапе, подходы к терапии.

- •32. Черепно-мозговая травма у детей. Классификация, клиника и диагностика, сотрясения, ушиба головного мозга. Подходы к лечению.

- •I. Закрытая травма черепа и головного мозга.

- •II. Открытая травма черепа и головного мозга.

- •33. Полиомиелит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Тактика невролога при выявлении больного с диагнозом «острый вялый паралич».

- •34. Синдром вегетативной дистонии в детском возрасте, основные клинические проявления. Мигрень, клиника, подходы к лечению.

- •35. Этиопатогенетические подтипы ишемического и геморрагического инсульта, особенности клиники, нейрохирургические методы лечения.

- •36. Аневризмы сосудов головного мозга. Классификация, клинические проявления, методы диагностики и лечения.

- •37. Клещевой энцефалит у детей. Этиология, патогенез, методы диагностики. Клинические формы заболевания. Прогноз, лечение и профилактика.

- •Поствакцинальные энцефалиты

- •Энцефалит при ветряной оспе

- •Гриппозный энцефалит

- •40 Факоматозы. Туберозный склероз, патогенез, клиника, подходы к лечению.

- •45. Опухоли мозжечка у детей, общемозговые и очаговые симптомы, диагностика, подходы к хирургическому лечению.

- •Этиопатогенез

- •Патоморфология

- •Клиника

- •Лечение

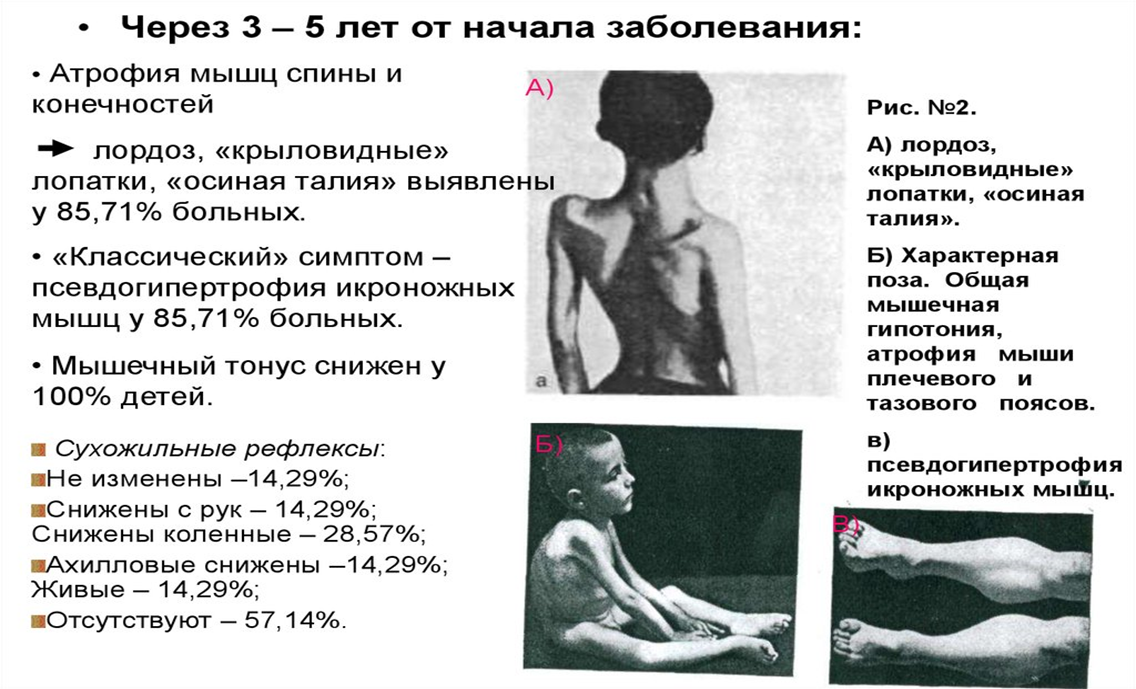

- •Миопатия Эрба-Рота

- •Этиопатогенез

- •Клиника

- •Диагностика

- •Лечение

- •49. Наследственные атаксии, типы наследования, особенности клиники, мрт-диагностики.

- •Болезнь фридрейха (спинальная атаксия)

- •Х сцепленные рецессивные атаксии

- •Врожденные мозжечковые атаксии

- •51.Наследственные параплегии, типы наследования, особенности клиники изолированной наследственной параплегии и параплегии «плюс».

- •52.Внутриутробные инфекции (герпетическая, цитомегаловирусная). Клиника, диагностика, лечение.

- •53. Эпилепсия. Определение, этиология и патогенез эпилептических приступов в детском возрасте. Дифференциальный диагноз церебральных пароксизмов

- •3. Патогенез:

- •1) Самокупирующиеся приступы:

- •1. Генерализованные:

- •7. Этапы установки диагноза.

- •8. Дифференциальный диагноз

- •54.Менингиты у детей. Этиология, патогенез, классификация. Клинические синдромы менингитов бактериальной и вирусной природы. Особенности туберкулезного менингита. Методы диагностики. Принципы лечения.

- •56. Пренатальная диагностика, виды процедур, показания и сроки проведения

- •57. Врожденные пороки развития (впр), определение, классификация с примерами. Мониторинг впр в Свердловской области и рф. Международные мониторинговые системы.

- •58. Морфология и классификация хромосом человека, понятие о кариотипе

- •59. Классификация хромосомных мутаций, механизмы образования хромосомных мутаций, примеры с краткой записью кариотипа

- •60. Понятие о гене. Свойства генетического кода. Геномные мутации. Мозаицизм. Механизмы возникновения.

- •61. Неонатальный скрининг. Задачи, критерии, сроки проведения, алгоритмы диагностики.

- •62. Хромосомные синдромы: Дауна, Патау, Эдвардса, Шерешевского-Тернера, Кляйнфельтера, поли-х, поли-у

- •63. Медико-генетическое консультирование, виды, задачи, показания, структура обращаемости, основные этапы медико-генетического консультирования

- •64. Понятие о нетрадиционном наследовании. Митохондриальное наследование. Митохондриальная патология, клиническая характеристика, методы диагностики, подходы к терапии

- •65. Основные типы наследования (аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, сцепленный с полом тип), примеры заболеваний.

- •66. Понятие генетического риска, методы оценки генетического риска. Методы лечения наследственной патологии

- •67. Мультифакториальные заболевания. Критерии Картера.

- •68. Клинико-генеалогический метод в диагностике наследственных болезней. Правила составления родословных. Понятие генетического риска, методы оценки генетического риска.

- •69. Микроцитогенетические синдромы: этиология, клинические проявления, диагностика (синдром Прадера-Вилли, Беквита-Видемана, Лангера-Гидиона, Ангельмана).

- •71. Скрининговые программы в медицинской генетике. Периконцепционная профилактика.

- •72. Семиотика и классификация наследственных болезней.

- •73. Молекулярно-цитогенетические методы диагностики: fish-диагностика, сравнительная геномная гибридизация, спектроскопический анализ хромосом или спектральное кариотипирование (sky).

- •74. Ген, свойства генетического кода, генные мутации, механизмы их образования

- •75. Молекулярно-генетические методы диагностики: прямая и непрямая днк-диагностика, показания для проведения.

- •Прямая днк-диагностика

- •Косвенная днк-диагностика

- •76. Геномные мутации. Мозаицизм. Механизмы возникновения.

- •77. Адрено-генитальный синдром. Генетика, эпидемиология, клинические особенности, этапы диагностики, принципы лечения.

- •78. Галактоземия. Генетика, эпидемиология, клинические особенности, этапы диагностики, принципы лечения.

- •79. Фенилкетонурия. Генетика, эпидемиология, клинические особенности, этапы диагностики, принципы лечения.

- •Клиника

- •Диагностика

- •Лечение Классическая фку

- •Прогноз

- •80. Мониторинг врожденных пороков развития: цель, задачи, схема, источники регистрации, международные мониторинговые системы.

- •81. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.

- •82. Классификация хромосомных мутаций, механизмы образования хромосомных мутаций, примеры с краткой записью кариотипа.

- •83. Структура и свойства днк. Понятие о геноме.

Этиопатогенез

Миодистрофия Дюшена и Беккера наследуется по рецессивному сцепленному с Х-хромосомой типу,поэтому в основном болеют мальчики.

Развитие мышечной дистрофии Дюшенна связано с наличием мутации в 21-ом локусе короткого плеча Х-хромосомы в гене, кодирующем белок дистрофин.

При дистрофии Дюшенна генетические аберрации приводят к сдвигу рамки считывания ДНК и полному прекращению синтеза дистрофина, что обусловливает тяжелое течение заболевания.

Из-за отсутствия дистрофина миофибриллы утрачивают устойчивость к циклическим актам сокращения-расслабления и разрываются.

Саркоплазматические мембраны становятся нестабильными

нарушается работа ионных каналов,в результате повышается концентрация свободного внутриклеточного ионизированного кальция,который оказывает некротизирующие влияние на мышечные волокна,вызывая их лизис.

Патоморфология

Характеризуется перерождением мышечной ткани, замещением ее жировой и соединительной тканью, некрозом отдельных волокон.

Клиника

Первые признаки заболевания проявляются в 1-3 года жизни слабостью мыщц тазового пояса.

Уже на 1-м году обращает на себя внимание отставание детей в моторном развитии.

Дети, как правило:

С задержкой начинают садиться, вставать, ходить.

Движения неловкие, при ходьбе дети неустойчивы, часто спотыкаются, падают.

В 2-3 года появляются:

¨мышечная слабость

¨патологическая мышечная утомляемость, проявляющаяся при физической нагрузке - длительной ходьбе, подъеме на лестницу, изменение походки по типу «утиной».

¨взбирание лесенкой» или «взбирание по самому себе» - симптом Говерса

Яркий признак миопатии Дюшена – псевдогипертрофия мышц (“икры гнома”), особенно икроножных: на самом деле происходит не развитие мышц, а их перерождение в жировую и соединительную ткани.

Патология костно-суставной системы и внутренних органов (сердечно-сосудистой и нейроэндокринной систем).

Со временем, по мере прогрессирования мышечной дистрофии развиваются контрактуры крупных суставов, наблюдается эквиноварусная деформация стопы

*¨На рентгенограммах обнаруживают сужение костномозгового канала, истончение коркового слоя длинных диафизов трубчатых костей.

Сердечно-сосудистые расстройства клинически проявляются лабильностью пульса, артериального давления, иногда глухостью тонов и расширением границ сердца.

На ЭКГ регистрируются изменения миокарда (блокада ножек пучка Гиса и др.).

¨Нейроэндокринные нарушения встречаются почти у половины пациентов.

¨Чаще других даются синдром Иценко-Кушинга, адипозогенитальная дистрофия Бабинского-Фрелиха. Интеллект у многих больных в различной степени (от легкой дебильности до имбецильности).

¨Течение быстро прогрессирующее, злокачественное.

К 7-10 годам возникают глубокие двигательные расстройства.

К 14-15 годам наступает обездвиженность.

Диагностика

Диагноз ставится на основании:

данных генеалогического анализа (рецессивный сцепленный с Х-хромосомой тип наследования)

клинических особенностей болезни (раннее начало в 1-3 года, симметричные атрофии проксимальных групп мышц развивающиеся в восходящем направлении, псевдогипертрофии икроножных мышц, грубые соматические и нейроэндокринные расстройства, снижение интеллекта, быстрое злокачественное течение болезни)

Данных лабораторных методов исследования:

Биохимический анализ крови:

· повышение уровня КФК – является облигатным, ранним доклиническим признаком;

· повышение уровня трансаминаз: АЛТ, АСТ;

· повышение уровня ЛДГ- не является облигатным признаком. Инструментальные исследования:

· УЗИ мышц – признаки мышечной дегенерации: замена мышечной ткани жировой или фиброзной тканью;

· ЭМГ – первично-мышечные изменения, миопатический тип ЭМГ: короткие остроконечные многочисленные потенциалы;

· ЭхоКГ – могут быть выявлены признаки гипертрофической или дилятационной кардиомиопатии