- •1 Нейрон, нейроглия, синапс. Основные отделы нервной системы. Развитие функций нервной системы в онтогенезе.

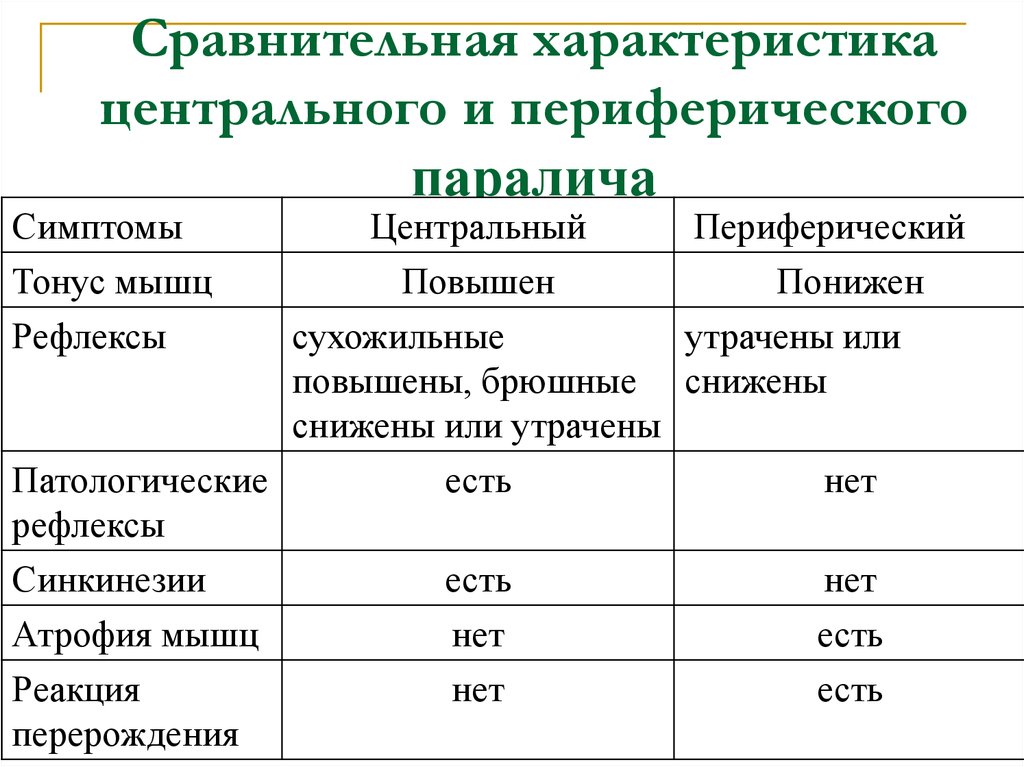

- •2 Произвольные движения. Симптомы поражения корковопирамидного пути на разных уровнях. Центральный и периферический парез. Методы исследования

- •Основной путь произвольных движений.

- •Расстройства движений. Периферический и центральный параличи.

- •3 Вопрос. Экстрапирамидная система, строение, функции. Симптомы поражения эпс. Методы исследования.

- •Анатомия и физиология проводников глубокой чувствительности.

- •6 Вопрос Таламус, функциональные связи, симптомы поражения. Внутренняя капсула, синдром поражения

- •7 Вопрос. Мозжечок, строение, функции. Основные симптомы поражения мозжечка. Виды атаксий. Методы исследования.

- •8 Вопрос. Черепные нервы I и II пары. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования.

- •I пара черепных нервов

- •II пара черепных нервов

- •9 Вопрос. Черепные нервы III, IV и VI пары. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования.

- •11 Вопрос. Черепные нервы VII, VIII пара. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования.

- •VII пара –– лицевой нерв (n. Facialis)

- •VIII пара –– преддверноулитковый нерв (n. Vestibulocochlearis)

- •12)Черепные нервы, бульбарная группа (IX,X,XII). Анатомия, симптомы поражения. Бульбарный и псевдобульбарный синдром. Методы исследования.

- •13) Ствол мозга, анатомия. Альтернирующие синдромы: Вебера, Мийяра-Гублера, Фовилля, Джексона.

- •Цереброспинальная жидкость( ликвор)

- •Пункция

- •17) Кора больших полушарий. Корковые проекционные зоны второй сигнальной системы, явления выпадения и раздражения.

- •18) Кровоснабжение головного мозга, очаговые симптомы при нарушении кровоснабжения в каротидном и вертебробазиллярном бассейнах.

- •19) Лобная доля головного мозга. Высшие корковые функции, локализация, симптомы поражения. Анатомия лобной доли:

- •20)Теменная и височная доли головного мозга. Высшие корковые функции, локализация, симптомы поражения.

- •21) Спинной мозг. Строение, основные центры и пути. Синдромы половинного и поперечного поражения. Расстройство тазовых функций

- •22) Периферическая нервная система. Симптомы поражения лучевого, локтевого и срединного нервов.

- •23)Периферическая нервная система. Симптомы поражения бедренного, седалищного и малоберцового нервов.

- •24. Неэпилептические пароксизмы в детском возрасте (фебрильные и аффективно - респираторные приступы). Принципы диагностики, тактика лечения.

- •25. Перинатальная энцефалопатия. Определение, основные этиологические и патогенетические моменты.

- •26. Демиелинизирующие заболевания в детском возрасте (рассеянный склероз, острый рассеянный энцефаломиелит, лейкоэнцефалиты), патогенез, клиника, лечение.

- •27. Факторы риска инсульта в детском возрасте и во взрослой популяции, первичная профилактика инсульта. Транзиторная ишемическая атака и инсульт, клиника, диагностика и лечение.

- •28. Заболевания периферической нервной системы, типы нервных волокон, характер поражения. Полиневропатии, этиологическая классификация, клиника, диагностика, лечение.

- •29. Гидроцефалия у детей. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, методы консервативного и нейрохирургического лечения.

- •Формы гидроцефалии:

- •Клинические проявления.

- •Диагностика

- •Лечение.

- •Хирургическая тактика

- •1. Закрытая (несообщающаяся, окклюзионная) гидроцефалия

- •30. Эпилепсия. Особые эпилептические синдромы (синдром Веста и Леннокса - Гасто).

- •31. Неотложные состояния в детском возрасте. Кома, отек головного мозга, эпилептический статус. Клинические проявления. Тактика на догоспитальном этапе, подходы к терапии.

- •32. Черепно-мозговая травма у детей. Классификация, клиника и диагностика, сотрясения, ушиба головного мозга. Подходы к лечению.

- •I. Закрытая травма черепа и головного мозга.

- •II. Открытая травма черепа и головного мозга.

- •33. Полиомиелит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Тактика невролога при выявлении больного с диагнозом «острый вялый паралич».

- •34. Синдром вегетативной дистонии в детском возрасте, основные клинические проявления. Мигрень, клиника, подходы к лечению.

- •35. Этиопатогенетические подтипы ишемического и геморрагического инсульта, особенности клиники, нейрохирургические методы лечения.

- •36. Аневризмы сосудов головного мозга. Классификация, клинические проявления, методы диагностики и лечения.

- •37. Клещевой энцефалит у детей. Этиология, патогенез, методы диагностики. Клинические формы заболевания. Прогноз, лечение и профилактика.

- •Поствакцинальные энцефалиты

- •Энцефалит при ветряной оспе

- •Гриппозный энцефалит

- •40 Факоматозы. Туберозный склероз, патогенез, клиника, подходы к лечению.

- •45. Опухоли мозжечка у детей, общемозговые и очаговые симптомы, диагностика, подходы к хирургическому лечению.

- •Этиопатогенез

- •Патоморфология

- •Клиника

- •Лечение

- •Миопатия Эрба-Рота

- •Этиопатогенез

- •Клиника

- •Диагностика

- •Лечение

- •49. Наследственные атаксии, типы наследования, особенности клиники, мрт-диагностики.

- •Болезнь фридрейха (спинальная атаксия)

- •Х сцепленные рецессивные атаксии

- •Врожденные мозжечковые атаксии

- •51.Наследственные параплегии, типы наследования, особенности клиники изолированной наследственной параплегии и параплегии «плюс».

- •52.Внутриутробные инфекции (герпетическая, цитомегаловирусная). Клиника, диагностика, лечение.

- •53. Эпилепсия. Определение, этиология и патогенез эпилептических приступов в детском возрасте. Дифференциальный диагноз церебральных пароксизмов

- •3. Патогенез:

- •1) Самокупирующиеся приступы:

- •1. Генерализованные:

- •7. Этапы установки диагноза.

- •8. Дифференциальный диагноз

- •54.Менингиты у детей. Этиология, патогенез, классификация. Клинические синдромы менингитов бактериальной и вирусной природы. Особенности туберкулезного менингита. Методы диагностики. Принципы лечения.

- •56. Пренатальная диагностика, виды процедур, показания и сроки проведения

- •57. Врожденные пороки развития (впр), определение, классификация с примерами. Мониторинг впр в Свердловской области и рф. Международные мониторинговые системы.

- •58. Морфология и классификация хромосом человека, понятие о кариотипе

- •59. Классификация хромосомных мутаций, механизмы образования хромосомных мутаций, примеры с краткой записью кариотипа

- •60. Понятие о гене. Свойства генетического кода. Геномные мутации. Мозаицизм. Механизмы возникновения.

- •61. Неонатальный скрининг. Задачи, критерии, сроки проведения, алгоритмы диагностики.

- •62. Хромосомные синдромы: Дауна, Патау, Эдвардса, Шерешевского-Тернера, Кляйнфельтера, поли-х, поли-у

- •63. Медико-генетическое консультирование, виды, задачи, показания, структура обращаемости, основные этапы медико-генетического консультирования

- •64. Понятие о нетрадиционном наследовании. Митохондриальное наследование. Митохондриальная патология, клиническая характеристика, методы диагностики, подходы к терапии

- •65. Основные типы наследования (аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, сцепленный с полом тип), примеры заболеваний.

- •66. Понятие генетического риска, методы оценки генетического риска. Методы лечения наследственной патологии

- •67. Мультифакториальные заболевания. Критерии Картера.

- •68. Клинико-генеалогический метод в диагностике наследственных болезней. Правила составления родословных. Понятие генетического риска, методы оценки генетического риска.

- •69. Микроцитогенетические синдромы: этиология, клинические проявления, диагностика (синдром Прадера-Вилли, Беквита-Видемана, Лангера-Гидиона, Ангельмана).

- •71. Скрининговые программы в медицинской генетике. Периконцепционная профилактика.

- •72. Семиотика и классификация наследственных болезней.

- •73. Молекулярно-цитогенетические методы диагностики: fish-диагностика, сравнительная геномная гибридизация, спектроскопический анализ хромосом или спектральное кариотипирование (sky).

- •74. Ген, свойства генетического кода, генные мутации, механизмы их образования

- •75. Молекулярно-генетические методы диагностики: прямая и непрямая днк-диагностика, показания для проведения.

- •Прямая днк-диагностика

- •Косвенная днк-диагностика

- •76. Геномные мутации. Мозаицизм. Механизмы возникновения.

- •77. Адрено-генитальный синдром. Генетика, эпидемиология, клинические особенности, этапы диагностики, принципы лечения.

- •78. Галактоземия. Генетика, эпидемиология, клинические особенности, этапы диагностики, принципы лечения.

- •79. Фенилкетонурия. Генетика, эпидемиология, клинические особенности, этапы диагностики, принципы лечения.

- •Клиника

- •Диагностика

- •Лечение Классическая фку

- •Прогноз

- •80. Мониторинг врожденных пороков развития: цель, задачи, схема, источники регистрации, международные мониторинговые системы.

- •81. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.

- •82. Классификация хромосомных мутаций, механизмы образования хромосомных мутаций, примеры с краткой записью кариотипа.

- •83. Структура и свойства днк. Понятие о геноме.

2 Произвольные движения. Симптомы поражения корковопирамидного пути на разных уровнях. Центральный и периферический парез. Методы исследования

Произвольные (целенаправленные

У человека существование произвольных движений связано с пирамидной системой. Сложными актами двигательного поведения человека управляет кора полушарий большого мозга (средние отделы лобных долей), команды которой передаются по системе пирамидного пути к клеткам передних рогов спинного мозга, а от них по системе периферического двигательного нейрона к исполнительным органам.

Основной путь произвольных движений.

Это двухнейронный путь, соединяющий кору больших полушарий мозга со скелетной (поперечнополосатой) мускулатурой (корково-мышечный путь).

1. Первый нейрон-центральный нейрон в коре прецентральной извилины: 1. Мышцы лица, языка, мимические(движения сложные) 2. Мышцы верхней конечности 3. Мышцы туловища, нижних конечностей (более простые)

2. Отростки аксона белое вещество лучистый венец

3. Внутренняя капсула белое вещество между серым, между ядрами

А) колено

Б) переднее бедро:

В) заднее бедро

4. средний мозг

Мост

ПЕРЕКРЕСТ на противоположную сторону

Продолговатый мозг

Спинной мозг СЕГМЕНТЫ: шейные C1-C8? грудныеTh1-Th12 , поясничные L1-L5, крестцовые S1-S5, копчиковые Co

Шейное утолщение С5-Th1 - РУКИ (2 нейрон-периферический) передние рога

Поясничное утолщение- НОГИ L1-S1-2

Отростки выходят из спинного мозга, образуют передние корешки

Передние корешки+задние=спино-мозговой нерв

СМН+СМН=сплетеление ПЛЕЧЕВОЕ- периферические нервы-плечевой, локтевой, лучевой, срединный ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЕ-бедреный, седалищный (малоберцовый, большеберцовый)

Расстройства движений. Периферический и центральный параличи.

Неполная утрата движений (уменьшение их силы и объема) - парез.

Полная утрата движений - паралич (плегия).

По своей распространенности параличи делятся :

моноплегии - парализована одна конечность;

гемиплегии - паралич одной половины тела;

параплегии - поражение двух симметричных конечностей, верхних или нижних;

тетраплегии - парализованы все четыре конечности;

диплегия - паралич обеих половин тела;

триплегия - паралич трех конечностей.

трипарез (сочетание гемипареза и парапареза).

При поражении центральных двигательных нейронов возникает центральный паралич; при поражении периферических нейронов - периферический.

Центральный паралич возникает при поражении центрального двигательного нейрона в любом его участке - двигательной зоне коры больших полушарий, внутренней капсуле, стволе мозга и спинном мозге.

Патологические рефлексы

3.

рефлексы орального автоматизма

(хоботковый, назолабиальный,

ладонноо-подбородочный).

3.

рефлексы орального автоматизма

(хоботковый, назолабиальный,

ладонноо-подбородочный).

3 Вопрос. Экстрапирамидная система, строение, функции. Симптомы поражения эпс. Методы исследования.

Уровни:

1) Скопление нейронов в коре больших полушарий (лобная доля)

2) Подкорковые ядра (хвостатое и чечевицеобразное)

2’) субталамическое ядро Льюиса

3) Ствол ГМ: красные ядра, чёрное вещество, голубоватое ядро, ретикулярная формация, покрышка среднего мозга и оливы продолговатого мозга

4) Мозжечок

5) Спинной мозг: гамма-мотонейроны в передних рогах СМ

Функция:

1 – непроизвольные движения (сторожевые рефлексы)

2 – регуляция мышечного тонуса

3 – подготовка мышц к действию

4 – тонкие пластичные движения

5 – координация и равновесие

Экстрапирамидная система

Стриарная Паллидарная

- хвостатое ядро - бледный шар - скорлупа - чёрное вещество Типичный представитель: взрослый -//-: новорождённый

Синдромы поражения:

1. Акинетико-ригидный (синдром паркинсонизма)=гипертонический синдром=гипокинетика ПОРАЖЕНА ПАЛЛИДАРНАЯ ЭС

1) Акинетика (отсутствие движений)

Олигокинезия, редкое моргание, гипомимия лица, редкое сглатывание, медленная паркинсоническая походка, перед тем, как пойти сначала потопчется на месте.

2) Мышечная ригидность (сопротивление пассивным движениям). Симптом «воздушной подушки», «зубчатого колеса».

3) Паркинсоничесакий тремор (локализуется в верхних конечностях, напоминает движение, будто считают монеты).

2. Гиперкинетико-гипотонический синдром ПОРАЖЕНА СТРИАРНАЯ ЭС

1) Гипотония мышц

2) Гиперкинезия (лишние, избыточные, навязчивые движения)

- атетоз – медленное тоническое сокращение мышц в дистальных отделах верхних конечностей («червеобразные движения»)

- хорея – сильные неритмичные мышечные сокращения (подпрыгивания)

- дистония – медленные тонические сокращения мышц, противодействие нужному движению (торсионная дистония)

- тремор

- миоклония – быстрые короткие мышечные сокращения (напоминают вздрагивания)

- тики – быстрые короткие стереотипные повторяющиеся движения.

Методы исследования: изучение состояния мышечного тонуса, характера гиперкинеза (ритм, стереотипность, амплитуда движения, частота), своеобразия активных, содружественных движений, мимики, письма, походки.

4 Вопрос. Спинной мозг, анатомия и физиология. Особенности строения спинного мозга у детей. Симптомы и синдромы поражения спинного мозга. Методы исследования. Спинной мозг является самым древним отделом центральной нервной системы. Он расположен в позвоночном канале в виде цилиндрического тяжа, вверху переходит в продолговатый мозг, а внизу – заканчивается на уровне I – II поясничных позвонков. Спинной мозг состоит из шейного, грудного, поясничного, крестцового и копчикового отделов.

Спинной мозг имеет сегментарное строение, так как построен из повторяющихся сегментов. Различают восемь шейных, двенадцать грудных, пять поясничных, пять крестцовых и один – три копчиковых сегмента (всего тридцать один – тридцать три).

В каждом из сегментов имеются два передних и два задних корешка. Передние корешки представляют собой отростки двигательных нейронов и выполняют двигательную функцию, а задние – являются отростками чувствительных нейронов и выполняют чувствительную функцию. На некотором удалении от спинного мозга корешки сливаются, выходят через межпозвоночные отверстия и формируют спинномозговой нерв, который иннервирует соответствующие сегментов тела.

Спинной мозг состоит из серого и белого вещества. Серое вещество представлено телами нейронов, белое – их отростками.

Серое вещество расположено в виде симметрично расположенных двух передних и двух задних рогов (на срезе похоже на бабочку) и со всех сторон окружено белым. В грудном отделе имеются еще и боковые рога, расположенные между передними и задними рогами. В середине серого вещества тянется заполненный спинномозговой жидкостью центральный канал.

В задних рогах располагаются вставочные нейроны. На этих нейронах образуют синапсы афферентные волокна, входящие в спинной мозг в составе задних корешков. Тела чувствительных нейронов располагаются в спинальных ганглиях, которые находятся за пределами спинного мозга.

В передних рогах находятся двигательные нейроны (мотонейроны), аксоны которых покидают спинной мозг через передние корешки и иннервируют преимущественно мышцы, а также тормозные нейроны – клетки Реншоу.

Вбоковых рогах располагаются нейроны автономной нервной системы, их отростки выходят в составе передних корешков.

Особенности у детей:

Спинной мозг развивается быстрее головного. К 2-3 годам заканчивается миелинизация спинного мозга и корешков спинного мозга, образующих "конский хвост". Спинной мозг растёт в длину медленнее позвоночника. Окончательное соотношение спинного мозга и позвоночника устанавливается к 5-6 годам.

Поражение спинного мозга:

Двигательная сфера:

Шейное утолщение С5-Th1 - РУКИ (2 нейрон-периферический) передние рога

Поясничное утолщение- НОГИ L1-S1-2

До шейного утолщения – центральный тетрапарез

Шейное утолщение – центральный нижний парапарез + периф верхний парапарез

Грудной отдел – центральный нижний парапарез

Поясничное утолщение – перифер нижний парапарез

Чувствительная сфера:

Гипэстезия поверхностная контрлатеральная на 1-2 сегмента ниже уровня поражения

Гипэстезия глубокая гомолатеральная на уровне поражения и ниже

5 Вопрос. Чувствительность, анатомия и физиология проводников поверхностной и глубокой чувствительности. Типы расстройств чувствительности. Методы исследования.

Поверхностная (тактильная, болевая, температурная)

Глубокая (мыш-суст чув, чув давления и вибрации)

Специальные виды чувств (зрение, слух, вкус, обоняние)

Рецепторы 3 типов:

Экстреро – поверхностная (СМ-кора-ощущения)

Проприо- глубокая (кора-мозжечок-см рефлексы-часть до коры)

Интеро – от внутр органов

Поверх чувств: восходящие, 3хнейронные, однократно перекрещенные. 1 нейрон – СМ ганглий, 2 нейрон – задние рога, перекрест, 3 нейрон – таламус.

Глубокая: восходящий, 3хнейронный, однократно перекрещенные. 1 нейрон – см ганглий, 2 – продолговатый мозг, мост – перекрест, 3 – таламус

Ход проводников болевого и температурного чувства.

Первый нейрон, как и других трактов общей чувствительности, представлен клеткой спинального ганглия с ее Т-образно делящимся дендраксоном. Периферический отросток этой клетки в составе спинального нерва, сплетения, периферического нервного ствола идет к соответствующему дерматому (зона иннервации кожи от одного сегмента спинного мозга). Аксон клетки межпозвонкового ганглия образует спинномозговой нерв и задний корешок, затем входит в вещество спинного мозга и в основании заднего рога образует синапс со вторым нейроном чувствительного пути. Аксон 2-го нейрона переходит через переднюю серую спайку в боковой канатик спинного мозга, причем переход происходит не строго вертикально, а косо вверх на 1-2 сегмента выше. Это имеет значение для определения уровня поражения. Особенность расположения волокон поверхностной чувствительности в боковых канатиках спинного мозга называется закон эксцентрического расположения более длинных проводников (волокна от нижних конечностей расположены латерально, от верхних конечностей медиально). Данный закон имеет значение при диагностике спинальных опухолей. Для экстрамедуллярных опухолей характерен восходящий тип расстройств чувствительности, для интрамедуллярных – нисходящий тип расстройств чувствительности. В боковом канатике аксоны 2-го нейрона идут в пучке с остальными аксонами через спинной мозг и мозговой ствол. В области варолиевого моста чувствительные проводники поверхностной и глубокой чувствительности объединяются в медиальную петлю и заканчиваются в вентролатеральном ядре зрительного бугра (которое является третьим нейроном). Поэтому этот путь называется спиноталамический. Аксоны 3-го нейрона далее идут к заднему бедру внутренней капсулы, где располагаются позади пирамидного тракта, образуя таламокортикальный тракт. Затем волокна пучка веерообразно расходятся (corona radlata) и достигают коры постцентральной извилины. Проекция проводников в коре при постцентральной извилине обратная расположению частей тела (аналогична проекции проводников двигательного анализатора). Площадь иннервации для дистальных отделов руки и ноги больше, чем для проксимальных отделов конечностей.

Общая характеристика пути проводников болевой и температурной чувствительности.

1. Афферентный 3-х нейронный путь.

2. Перекрещенный путь (раздражения от правой стороны воспринимается левым полушарием и наоборот).

3. Перекрест совершают аксоны II нейронов на уровне спинного мозга.

+