- •1 Нейрон, нейроглия, синапс. Основные отделы нервной системы. Развитие функций нервной системы в онтогенезе.

- •2 Произвольные движения. Симптомы поражения корковопирамидного пути на разных уровнях. Центральный и периферический парез. Методы исследования

- •Основной путь произвольных движений.

- •Расстройства движений. Периферический и центральный параличи.

- •3 Вопрос. Экстрапирамидная система, строение, функции. Симптомы поражения эпс. Методы исследования.

- •Анатомия и физиология проводников глубокой чувствительности.

- •6 Вопрос Таламус, функциональные связи, симптомы поражения. Внутренняя капсула, синдром поражения

- •7 Вопрос. Мозжечок, строение, функции. Основные симптомы поражения мозжечка. Виды атаксий. Методы исследования.

- •8 Вопрос. Черепные нервы I и II пары. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования.

- •I пара черепных нервов

- •II пара черепных нервов

- •9 Вопрос. Черепные нервы III, IV и VI пары. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования.

- •11 Вопрос. Черепные нервы VII, VIII пара. Анатомия, симптомы поражения. Методы исследования.

- •VII пара –– лицевой нерв (n. Facialis)

- •VIII пара –– преддверноулитковый нерв (n. Vestibulocochlearis)

- •12)Черепные нервы, бульбарная группа (IX,X,XII). Анатомия, симптомы поражения. Бульбарный и псевдобульбарный синдром. Методы исследования.

- •13) Ствол мозга, анатомия. Альтернирующие синдромы: Вебера, Мийяра-Гублера, Фовилля, Джексона.

- •Цереброспинальная жидкость( ликвор)

- •Пункция

- •17) Кора больших полушарий. Корковые проекционные зоны второй сигнальной системы, явления выпадения и раздражения.

- •18) Кровоснабжение головного мозга, очаговые симптомы при нарушении кровоснабжения в каротидном и вертебробазиллярном бассейнах.

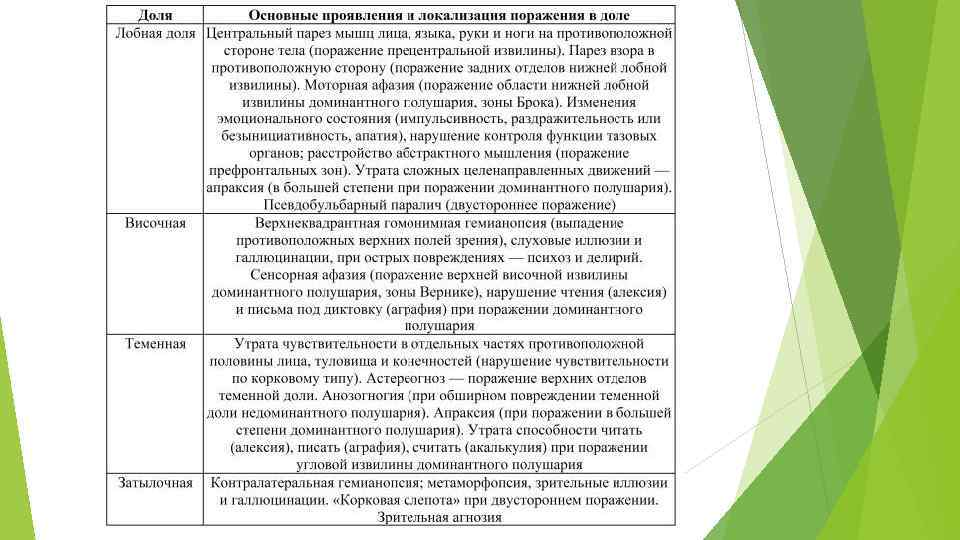

- •19) Лобная доля головного мозга. Высшие корковые функции, локализация, симптомы поражения. Анатомия лобной доли:

- •20)Теменная и височная доли головного мозга. Высшие корковые функции, локализация, симптомы поражения.

- •21) Спинной мозг. Строение, основные центры и пути. Синдромы половинного и поперечного поражения. Расстройство тазовых функций

- •22) Периферическая нервная система. Симптомы поражения лучевого, локтевого и срединного нервов.

- •23)Периферическая нервная система. Симптомы поражения бедренного, седалищного и малоберцового нервов.

- •24. Неэпилептические пароксизмы в детском возрасте (фебрильные и аффективно - респираторные приступы). Принципы диагностики, тактика лечения.

- •25. Перинатальная энцефалопатия. Определение, основные этиологические и патогенетические моменты.

- •26. Демиелинизирующие заболевания в детском возрасте (рассеянный склероз, острый рассеянный энцефаломиелит, лейкоэнцефалиты), патогенез, клиника, лечение.

- •27. Факторы риска инсульта в детском возрасте и во взрослой популяции, первичная профилактика инсульта. Транзиторная ишемическая атака и инсульт, клиника, диагностика и лечение.

- •28. Заболевания периферической нервной системы, типы нервных волокон, характер поражения. Полиневропатии, этиологическая классификация, клиника, диагностика, лечение.

- •29. Гидроцефалия у детей. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, методы консервативного и нейрохирургического лечения.

- •Формы гидроцефалии:

- •Клинические проявления.

- •Диагностика

- •Лечение.

- •Хирургическая тактика

- •1. Закрытая (несообщающаяся, окклюзионная) гидроцефалия

- •30. Эпилепсия. Особые эпилептические синдромы (синдром Веста и Леннокса - Гасто).

- •31. Неотложные состояния в детском возрасте. Кома, отек головного мозга, эпилептический статус. Клинические проявления. Тактика на догоспитальном этапе, подходы к терапии.

- •32. Черепно-мозговая травма у детей. Классификация, клиника и диагностика, сотрясения, ушиба головного мозга. Подходы к лечению.

- •I. Закрытая травма черепа и головного мозга.

- •II. Открытая травма черепа и головного мозга.

- •33. Полиомиелит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Тактика невролога при выявлении больного с диагнозом «острый вялый паралич».

- •34. Синдром вегетативной дистонии в детском возрасте, основные клинические проявления. Мигрень, клиника, подходы к лечению.

- •35. Этиопатогенетические подтипы ишемического и геморрагического инсульта, особенности клиники, нейрохирургические методы лечения.

- •36. Аневризмы сосудов головного мозга. Классификация, клинические проявления, методы диагностики и лечения.

- •37. Клещевой энцефалит у детей. Этиология, патогенез, методы диагностики. Клинические формы заболевания. Прогноз, лечение и профилактика.

- •Поствакцинальные энцефалиты

- •Энцефалит при ветряной оспе

- •Гриппозный энцефалит

- •40 Факоматозы. Туберозный склероз, патогенез, клиника, подходы к лечению.

- •45. Опухоли мозжечка у детей, общемозговые и очаговые симптомы, диагностика, подходы к хирургическому лечению.

- •Этиопатогенез

- •Патоморфология

- •Клиника

- •Лечение

- •Миопатия Эрба-Рота

- •Этиопатогенез

- •Клиника

- •Диагностика

- •Лечение

- •49. Наследственные атаксии, типы наследования, особенности клиники, мрт-диагностики.

- •Болезнь фридрейха (спинальная атаксия)

- •Х сцепленные рецессивные атаксии

- •Врожденные мозжечковые атаксии

- •51.Наследственные параплегии, типы наследования, особенности клиники изолированной наследственной параплегии и параплегии «плюс».

- •52.Внутриутробные инфекции (герпетическая, цитомегаловирусная). Клиника, диагностика, лечение.

- •53. Эпилепсия. Определение, этиология и патогенез эпилептических приступов в детском возрасте. Дифференциальный диагноз церебральных пароксизмов

- •3. Патогенез:

- •1) Самокупирующиеся приступы:

- •1. Генерализованные:

- •7. Этапы установки диагноза.

- •8. Дифференциальный диагноз

- •54.Менингиты у детей. Этиология, патогенез, классификация. Клинические синдромы менингитов бактериальной и вирусной природы. Особенности туберкулезного менингита. Методы диагностики. Принципы лечения.

- •56. Пренатальная диагностика, виды процедур, показания и сроки проведения

- •57. Врожденные пороки развития (впр), определение, классификация с примерами. Мониторинг впр в Свердловской области и рф. Международные мониторинговые системы.

- •58. Морфология и классификация хромосом человека, понятие о кариотипе

- •59. Классификация хромосомных мутаций, механизмы образования хромосомных мутаций, примеры с краткой записью кариотипа

- •60. Понятие о гене. Свойства генетического кода. Геномные мутации. Мозаицизм. Механизмы возникновения.

- •61. Неонатальный скрининг. Задачи, критерии, сроки проведения, алгоритмы диагностики.

- •62. Хромосомные синдромы: Дауна, Патау, Эдвардса, Шерешевского-Тернера, Кляйнфельтера, поли-х, поли-у

- •63. Медико-генетическое консультирование, виды, задачи, показания, структура обращаемости, основные этапы медико-генетического консультирования

- •64. Понятие о нетрадиционном наследовании. Митохондриальное наследование. Митохондриальная патология, клиническая характеристика, методы диагностики, подходы к терапии

- •65. Основные типы наследования (аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, сцепленный с полом тип), примеры заболеваний.

- •66. Понятие генетического риска, методы оценки генетического риска. Методы лечения наследственной патологии

- •67. Мультифакториальные заболевания. Критерии Картера.

- •68. Клинико-генеалогический метод в диагностике наследственных болезней. Правила составления родословных. Понятие генетического риска, методы оценки генетического риска.

- •69. Микроцитогенетические синдромы: этиология, клинические проявления, диагностика (синдром Прадера-Вилли, Беквита-Видемана, Лангера-Гидиона, Ангельмана).

- •71. Скрининговые программы в медицинской генетике. Периконцепционная профилактика.

- •72. Семиотика и классификация наследственных болезней.

- •73. Молекулярно-цитогенетические методы диагностики: fish-диагностика, сравнительная геномная гибридизация, спектроскопический анализ хромосом или спектральное кариотипирование (sky).

- •74. Ген, свойства генетического кода, генные мутации, механизмы их образования

- •75. Молекулярно-генетические методы диагностики: прямая и непрямая днк-диагностика, показания для проведения.

- •Прямая днк-диагностика

- •Косвенная днк-диагностика

- •76. Геномные мутации. Мозаицизм. Механизмы возникновения.

- •77. Адрено-генитальный синдром. Генетика, эпидемиология, клинические особенности, этапы диагностики, принципы лечения.

- •78. Галактоземия. Генетика, эпидемиология, клинические особенности, этапы диагностики, принципы лечения.

- •79. Фенилкетонурия. Генетика, эпидемиология, клинические особенности, этапы диагностики, принципы лечения.

- •Клиника

- •Диагностика

- •Лечение Классическая фку

- •Прогноз

- •80. Мониторинг врожденных пороков развития: цель, задачи, схема, источники регистрации, международные мониторинговые системы.

- •81. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.

- •82. Классификация хромосомных мутаций, механизмы образования хромосомных мутаций, примеры с краткой записью кариотипа.

- •83. Структура и свойства днк. Понятие о геноме.

Цереброспинальная жидкость( ликвор)

Ф-ции:

Механическая защита

Поддержание внутричерепного давления

Поддержание водно-солевого гомеостаза

Обеспечение обменными, трофическими процессами между кровью и мозгом

Показатели:

Объем

Взрослые 150-230 мл ( стакан)

Дети 50 мл ( стопка)

2.

-

Макроисследование

Микроисследование (клетки)

Цвет( бесцветная)

Прозрачность( полная)

Запах( без запаха)

Клетки( лимфоциты 3-4 в поле зрения)

3. БХ: Белок 0,33

Глюкоза 60% от содерж. в крови ( в 2 раза меньше)

Хлориды 122 ммоль/л

4. Манометрической трубкой измеряют давление ликвора. В норме в

положении лежа оно составляет от 100-180 мм. вод. ст.

Пункция

Вентрикулярная |

Люмбальная |

отверстие переднего рога бокового желудочка – это скорее лечебный метод (применяется с целью уменьшения внутричерепной гипертензии), чем диагностический. У детей до 1 года пункцию производят через большой родничок. |

|

Показания к проведению люмбальной пункции:

1. С диагностической целью: определение давления ликвора, проходимости субарахноидального пространства, исследование состава цереброспинальной жидкости.

2. Введение в субарахноидальное пространство контрастных веществ (миелография, вентрикулография, ПЭГ).

3. Введение лекарственных препаратов (например, антибиотиков при гнойных менингитах, менингоэнцефалитах).

4. С терапевтической целью: снижение ликворного давления при отёке мозга, эпистатусе, повторное извлечение ликвора при субарахноидальном кровоизлиянии, менингитах, после операций на мозге.

5. Для спинномозговой анестезии (применяется в акушерстве). Показания в каждом конкретном случае определяются индивидуально для каждого больного.

Противопоказания проведению люмбальной пункции:

1. Абсолютные противопоказания: объемный процесс задней черепной ямки или височных долей; дислокация мозга с вклиниванием в большое затылочное отверстие или щель Биша;

2. Относительное противопоказание: наличие на глазном дне застойных дисков зрительных нервов (осмотр окулиста должен всегда предшествовать пункции).

Менингеальный синдром – раздражение нервных рецепторов в мягкой мозговой оболочке вследствие воспалительного процесса.

Наиболее ранний и типичный признак любого менингита: резкая головная боль распирающего характера, рвота и гиперестезия.

Основные симптомы Менингеального синдрома:

- Ригидность мышц затылка

- С-м Брудзинского (верхний, средний, нижний)

- С-м Кернига

- С-м «поза легавой собаки» (голова запрокинута назад, туловище в положении переразгибания, ноги приведены к животу.

При пункции в ликворе наблюдается клеточно-белковая диссоциация.

Если симптомы раздражения мозговых оболочек выявляются без изменений в спинномозговой жидкости – говорят о менингизме (возможен при различных заболеваниях, часто наблюдается у детей).

16) Кора больших полушарий головного мозга, строение, функции. I и II сигнальные системы, симптомы поражения. Синдромы поражения лобных, теменных, височных, затылочных долей доминантного и субдоминантного полушарий головного мозга.

Толща коры состоит из шести слоев клеток, которые различают при специальной окраске и исследовании под микроскопом. Клетки слоев различны по форме и размерам. От них в глубь мозга отходят отростки.

К проекционным центрам относятся:

* центр общей чувствительсти / анализатор общей чувствительности/ - постцентральная извилина;

* центр двигательных функций/кинестетический анализатор/ - прецентральная извилина и парацентральная долька;

* центр слуха / ядро слухового анализатора / - средняя треть верхней височной извилины;

* центр зрения / ядро зрительного анализатора / - по краям шпорной борозды на медиальной поверхности затылочной доли;

* центры обоняния и вкуса – парагиппокампальная извилина;

* центр схемы тела – в области внутритеменной борозды;

* центр вестибулярных функций /предположительно/ - средняя и нижняя височные извилины;

*центр чувствительности внутренних органов/анализатор висцероцепции/ - нижняя треть пре- и постцентральной извилин.

К ассоциативным центрам относятся:

* центр стереогнозии – верхняя теменная долька;

* центр праксиса – нижняя теменная долька;

* центр зрительной памяти/зрительной гнозии/ - дорзальная поверхность затылочной доли;

* центр сочетанного поворота головы и глаз в противоположную сторону – средние отделы средней лобной извилины.

Только человеку присущи специфические ассоциативные центры, обеспечивающие членораздельную речь:

центр артикуляции речи /экспрессивной речи, центр Брока/ - задняя треть нижней лобной извилины;

акустический центр речи /импрессивной речи, центр Вернике/ - задняя треть верхней височной извилины;

оптический центр речи /центр лексии/ - угловая извилина нижней теменной дольки;

центр счѐта /калькулии/ - угловая извилина нижней теменной дольки;

центр письменных знаков /графии/ - задний отдел средней лобной извилины.

Первая сигнальная система обусловливает восприятие посредством органов чувств чувственно-конкретных образов. Она является основой для образования условных рефлексов. Эта система существует как у животных, так и у человека.

Возникновение второй сигнальной системы стало возможным благодаря сложным трудовым взаимоотношениям между людьми, так как эта система является средством общения, коллективного труда. Словесное общение не развивается вне общества. Вторая сигнальная система породила отвлеченное (абстрактное) мышление, письмо, чтение, счет.