Например, библиотека диодов, транзисторов, ОУ в отличие от МС8 теперь сформирована

в текстовом файле  (v10.2.5) в папке

(v10.2.5) в папке (v10.2.6).

(v10.2.6).

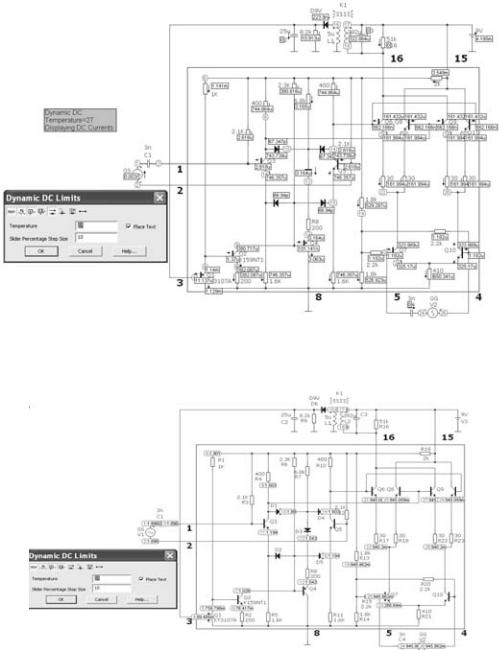

После загрузки файла C:\MC9DEMO\data\VАРУоОСшУн.CIR, в центральном окне редактора должна появиться принципиальная схема (рис.10.62).

Рис.10.62

Следует убедиться в соответствии параметров компонентов вызванной схемы и, приведенных в описании и при обнаружении отличий внести исправления.

Описание принципиальной схемы

Исследуемая схема (рис.10.62) является прототипом части радиотракта, реализованного в приемниках АМ – сигнала второй-третьей группы сложности, на ИМС К174ХА2 [6]. Моделирование части радиотракта обусловлено ограниченными возможностями программы МС9demo и отсутствием PSpice моделей pnp – биполярных транзисторов и полупроводниковых диодов, применяемых в ИМС.

Сигнал с входной цепи (моделируется включением генератора гармонического сигнала GS) через вводы 1 -2 ИМС поступает на усилитель радиочастоты, построенный как однокаскадный апериодический дифференциальный усилитель на транзисторах Q3 и Q5. Регулировка усиления осуществляется комбинированным методом: по цепи управляемой отрицательной обратной связи через диоды D2 и D5 в эмиттерных цепях транзисторов, что подробно исследовалось в разделе Б) описания лабораторной работы, и путем управляемого шунтирования нагрузки через диоды D1, D3 и D4. Ток диодов изменяется усилителем постоянного тока на транзисторах Q1, Q2 и Q4.

Режим работы транзисторов Q3 и Q5 по постоянному току обеспечивается по схеме питания фиксированным током базы.

Смеситель выполнен по двойной балансной схеме на транзисторах Q6 Q11. Один из выводов смесителя (вывод 16, ИМС) используется для подключения контура детектора АРУ, управляющего усилением каскада УРЧ. Другой (15 на схеме ИМС) вывод не используется. В практических схемах вывод 15 используется для подачи сигнала промежуточной частоты на пьезоэлектрический фильтр с помощью согласующего контура [6].

Сигнал гетеродина (моделируется генератором гармонического сигнала GG), с контура гетеродина, подключаемого как внешний компонент, с помощью катушки связи подается к выводам 4 -5 ИМС.

Компоненты тракта промежуточной частоты рассмотрены ранее в разделе Б) описания.

Напряжение промежуточной частоты, выделяемое на контуре (L2, C3, R16) системы АРУ детектируется диодным детектором (диод D6) на нагрузке которого (С2, R9 – фильтр АРУ) создается напряжение регулирования, подаваемое на усилитель постоянного тока на транзисторах Q1, Q2 и Q4.

Значения напряжения на входе усилителя постоянного тока (транзисторы Q1, Q2), изменяет напряжение на базе транзистора Q4, и регулирующего глубину ООС транзисторов в плечах дифференциального каскада (транзисторы Q3 и Q5) с помощью диодов D2 и D5. Одновременно, этим напряжением регулируется величина токов диодов D1, D3 и D4, изменяющих значение динамической нагрузки транзисторов в плечах дифференциального каскада (транзисторы Q3, Q5).

Если полученные методические материалы не содержат дискету с файлом принципиальной схемы усилителя, то ее следует ввести самостоятельно, выбрав режим FILE в меню главного окна (рис.10.2), которое представлено командами: File, Edit, Components, Windows, Options, Analysis , Help.

4.2.1 Сборка принципиальной схемы усилителя с регулированием коэффициента усиления изменением глубины ООС и шунтированием нагрузки каскада.

Ввод компонентов схемы начинают с последовательного выполнения (рис.10.63) в окне схем

Рис.10.63

что позволяет ввести источник гармонического сигнала (входной сигнал). Нажатием на левую кнопку мыши, находясь на активной строке  (v10.3.12), заменяем курсор на УГО генератора, и размещаем его в середине левой стороны окна схем. Повторное нажатие на левую кнопку мыши фиксирует его положение на экране монитора и программа переходит в подменю задания параметров источника сигнала (рис.10.64, GS).

(v10.3.12), заменяем курсор на УГО генератора, и размещаем его в середине левой стороны окна схем. Повторное нажатие на левую кнопку мыши фиксирует его положение на экране монитора и программа переходит в подменю задания параметров источника сигнала (рис.10.64, GS).

Генератор имеет амплитуду А = 10 мВ, внутреннее сопротивление RS = 510 Ом и формирует сигнал с частотой F = 1 МГц. Назначение окон, функции кнопок и др. подробно описаны в разделе 4.2.3А.

Задав параметры источника сигнала, переходим к вводу, например, резисторов. Для этого на строке основных компонентов (рис.10.2) активизируем левой кнопкой мыши

УГО резистора  (v10.2.72) . При нажатии на пиктограмму изображение резистора (УГО) размещаем в соответствии с рис.10.62 и переходим в подменю задания параметров (рис.10.65). Функции кнопок, условия описания параметров моделей и др. в подменю

(v10.2.72) . При нажатии на пиктограмму изображение резистора (УГО) размещаем в соответствии с рис.10.62 и переходим в подменю задания параметров (рис.10.65). Функции кнопок, условия описания параметров моделей и др. в подменю

(v10.2.74) подробно рассмотрены в п. 4.2.1А описания. Аналогичным образом вводятся параметры конденсаторов (п. 4.2.3А). Редактирование параметров введенных моделей, изменение положения в плоскости окна схем, удаление и др. рассмотрены в п.4.2.3А).

(v10.2.74) подробно рассмотрены в п. 4.2.1А описания. Аналогичным образом вводятся параметры конденсаторов (п. 4.2.3А). Редактирование параметров введенных моделей, изменение положения в плоскости окна схем, удаление и др. рассмотрены в п.4.2.3А).

Для ввода соединительных линий активизируют пиктограмму  (v10.2.35) на нижней строке окна схем (рис.10.2). Ввод линии начинается с установки курсора в точку начала линии (проводника). Затем, удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши, прочерчиваем соединительную линию до вывода очередного компонента.

(v10.2.35) на нижней строке окна схем (рис.10.2). Ввод линии начинается с установки курсора в точку начала линии (проводника). Затем, удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши, прочерчиваем соединительную линию до вывода очередного компонента.

При вводе моделей биполярных транзисторов и диодов необходимо воспользоваться описанием моделей [4]

.MODEL KD103A D (IS=6.708E-11 N=1.21 RS=1.43 CJO=8.58P TT=4.15E-9 M=0.31 VJ=0.72 FC=0.5 BV=75 IBV=1E-11 EG=1.11 XTI=3),

.MODEL K159NT1 NPN (BF=406.4 BR=763.3m CJC=1.65p CJE=6.15p IKF=19.03m IKR=120u IS=1.32f ISC=840f ISE=1.32f ITF=48m NE=1.352 RB=72 RC=5.4 TF=146.9p TR=155.4n VAF=67.4 VAR=48 VJC=700m VJE=700m VTF=20 XTB=1.5 XTF=2),

.MODEL KT3103A1 PNP (BF=137.7 BR=970.4m CJC=3.721p CJE=1.8p IKF=106.5m IKR=251m IS=.4491f ISC=1.12f ISE=98.79p ITF=45m NE=3.148 RB=56 RC=6.7 TF=73.23p + TR=56.41n VAF=63.25 VAR=42.2 VJE=690m VTF=15 XTB=1.5 XTF=2),

.MODEL D9V D (IS=202.839P RS=10 N=1.15 TT=1000P CJO=41.2P VJ=350M BV=10 IBV=4U RL=400K)

и ввести их самостоятельно.

Для ввода параметров модели pnp транзистора нельзя воспользоваться строкой основных компонентов (рис.10.2) в окне схем, а необходимо последовательно выполнить ко-

манды: Component→ Analog Primitives→ Analog Devices → PNР, что позволит войти в

подменю  (v10.5.1) и описать параметры модели транзистора КТ3103А1. Ввод параметров используемого транзистора начинается с нажатия кнопки

(v10.5.1) и описать параметры модели транзистора КТ3103А1. Ввод параметров используемого транзистора начинается с нажатия кнопки

562

(v10.2.89). В подсвеченном окне

(v10.2.89). В подсвеченном окне  (v10.3.13) вводите название модели

(v10.3.13) вводите название модели

транзистора, например,  (v10.5.2), а затем удаляете значения параметров модели, выведенные для какой-то модели, и вводите параметры применяемого транзистора. По

(v10.5.2), а затем удаляете значения параметров модели, выведенные для какой-то модели, и вводите параметры применяемого транзистора. По

окончании ввода нажимаете кнопку  (v10.3.45) и параметры модели, введенного транзистора, автоматически сохраняются и могут быть повторно использованы в данном файле.

(v10.3.45) и параметры модели, введенного транзистора, автоматически сохраняются и могут быть повторно использованы в данном файле.

Модель трансформатора, применяемого в детекторе АРУ, вводятся при последовательном выполнении команд (рис. 10.66),

что при переходе в подменю  (v10.2.90) позволяет задать параметры модели воздушного трансформатора с параметрами (рис.10.67). Коэффициент связи между катушками L1 и L2 выбирается k св = 0,7. Положение УГО модели транс-

(v10.2.90) позволяет задать параметры модели воздушного трансформатора с параметрами (рис.10.67). Коэффициент связи между катушками L1 и L2 выбирается k св = 0,7. Положение УГО модели транс-

форматора (v10.2.93) может располагаться в произвольном месте окна схем. Подробное описание функциональных возможностей подменю при описании модели трансформатора, выбор выполняемых команд и назначение кнопок подробно описаны в разделе п.4.2.3А). Ввод катушек индуктивности L1 и L2 осуществляется аналогично вводу других

(v10.2.93) может располагаться в произвольном месте окна схем. Подробное описание функциональных возможностей подменю при описании модели трансформатора, выбор выполняемых команд и назначение кнопок подробно описаны в разделе п.4.2.3А). Ввод катушек индуктивности L1 и L2 осуществляется аналогично вводу других

пассивных компонентов при выборе УГО индуктивности |

(v10.2.78) на строке основ- |

ных компонентов (рис.10.2). |

|

Закончив ввод компонентов, переходим в режим анализа параметров принципиальной схемы по постоянному току, выполнив команды: Analysis → Dynamic DC… → Dynamic DC Limits → Currents → OK, что позволит получить значения постоянных токов через компоненты (рис.10.68)

Рис.10.68

Активизируя на подменю  (v10.5.3) пиктограмму

(v10.5.3) пиктограмму  (v10.5.4), получим значения постоянных напряжений в узлах семы (рис.10.69)

(v10.5.4), получим значения постоянных напряжений в узлах семы (рис.10.69)

Рис.10.69

При правильно введенных значениях компонентов и параметров моделей активных элементов и диодов значения токов через компоненты и в узлах схемы должны совпадать, с приведенными на рис.10.68, 10.69. Особое внимание необходимо уделить местам соединения компонентов, не создавая лишних узлов.

564

4.2.2 Настройка контура детектора системы АРУ на промежуточную частоту

Регулировка усиления в каскаде УРЧ осуществляется напряжением регулирования, создаваемым на выходе схемы АРУ, подключенной к одному из плеч смесителя, реализованному на ячейке Гильберта. Для настройки контура детектора АРУ в резонанс на промежуточную частоту воспользуемся схемой (рис.10.70)

Рис.10.70

Настройка контура на промежуточную частоту осуществляется в процессе анализа схемы в частотной области, последовательно выбрав: Analysis → AC… → AC Analysis Limits → Run. Для некоторого значения емкости конденсатора С3 резонансного контура АРУ и пределов анализа резонансная характеристика имеет вид (рис.10.71)

Рис.10.71

Настройка контура в резонанс может осуществляться варьированием значения емкости конденсатора С3, используя режим  (v10.3.27). Вход в режим

(v10.3.27). Вход в режим  (v10.3.27) осуществляется нажатием на кнопку

(v10.3.27) осуществляется нажатием на кнопку  (v10.2.39) в подменю

(v10.2.39) в подменю  (рис.10.3.23) (рис.10.71). С помощью линейки прокрутки в ле-

(рис.10.3.23) (рис.10.71). С помощью линейки прокрутки в ле-

вом окне подменю  (v10.3.27) (рис.10.72) выбираем С3 в качестве варьируемого компонента с начальным значением С3 = 290 пФ. Начиная с этого значения, емкость конденсатора С3 изменяем с шагом в 1 пФ до величины 300 пФ (рис.10.73).

(v10.3.27) (рис.10.72) выбираем С3 в качестве варьируемого компонента с начальным значением С3 = 290 пФ. Начиная с этого значения, емкость конденсатора С3 изменяем с шагом в 1 пФ до величины 300 пФ (рис.10.73).

Используя методику, изложенную в разделе п.4.2.4А), в окне результатов получаем семейство кривых (как, например, на рис.10.39) для различных значений величины емкости С3. Выбирав значение емкости С3, обеспечивающее равенство резонансной частоты контура fр промежуточной частоте fпр= 465 кГц с точностью ± 0,5 кГц, отменяем режим

566

(v10.3.27), помечая точкой

(v10.3.27), помечая точкой  (v10.5.5) в рамке

(v10.5.5) в рамке  (v10.5.6) , а в схему устанавливаем конденсатор с выбранным значением С3. Выбор требуемого значения конденсатора С3 можно произвести вручную, устанавливая в схеме некоторое значение емкости С3 и проводя затем анализ, определять значение частоты резонанса (рис.10.69), ис-

(v10.5.6) , а в схему устанавливаем конденсатор с выбранным значением С3. Выбор требуемого значения конденсатора С3 можно произвести вручную, устанавливая в схеме некоторое значение емкости С3 и проводя затем анализ, определять значение частоты резонанса (рис.10.69), ис-

пользуя пиктограмму  (v10.3.25) (Peak) в окне результатов.

(v10.3.25) (Peak) в окне результатов.

4.2.3 Исследование свойств системы АРУ во временной области

Изучение свойств системы АРУ, основанной на регулировании усиления изменением глубины ООС и шунтированием нагрузки усилительного каскада начнем с расчета переходных характеристик при воздействии на обоих входах ИМС гармонических сигналов,

параметры которых заданы в подменю  (рис.10.3.12) (рис.10.74, 10.75).

(рис.10.3.12) (рис.10.74, 10.75).

Рис.10.74

Рис.10.75

Анализ проводится с использованием принципиальной схемы (рис.10.76)

Рис.10.76

Форма входных воздействий и напряжение на выходе смесителя (напряжение на контуре системы АРУ) представлены на рис.10.77.

Рис.10.77

Для представления напряжения на контуре детектора (Uпр (t)) выбран малый временной интервал, что позволяет точнее оценить момент достижения максимального значения.

Амплитудная характеристика регулируемого усилителя

Для построения амплитудной характеристики усилителя радиочастоты — входного

каскада ИМС (рис.10.78) К174ХА2, будем использовать режим  (v10.3.2 7) для генератора (GS) входного сигнала (V1).

(v10.3.2 7) для генератора (GS) входного сигнала (V1).

Рис.10.78

Для каждого значения амплитуды источника ЭДС, обладающего собственным внутренним сопротивлением (рис.10.74), будем рассчитывать амплитудное значение напряжения на резонансном контуре детектора. Это напряжение определяется в очень малом временном интервале, соответствующему максимальному значению разностного напряжения в узлах V(17) и V(18) (рис.10.75).

Последовательно выполнив: Analysis → Transient → Transient Analysis Limits ука-

жем пределы анализа в строке  (v10.5.7) (рис.10.79). В столбце

(v10.5.7) (рис.10.79). В столбце  (v10.2.67) указывается процедура вычисления значений напряжения на контуре на промежутке в 1 мкс

(v10.2.67) указывается процедура вычисления значений напряжения на контуре на промежутке в 1 мкс  (v10.5.8) в зависимости от величины среднеквадратичного напряжения (

(v10.5.8) в зависимости от величины среднеквадратичного напряжения ( )(v10.5.9) между узлами V(1) и V(2).

)(v10.5.9) между узлами V(1) и V(2).

Рис.10.79

(v10.2.72) . При нажатии на пиктограмму изображение резистора (УГО) размещаем в соответствии с рис.10.62 и переходим в подменю задания параметров (рис.10.65). Функции кнопок, условия описания параметров моделей и др. в подменю

(v10.2.72) . При нажатии на пиктограмму изображение резистора (УГО) размещаем в соответствии с рис.10.62 и переходим в подменю задания параметров (рис.10.65). Функции кнопок, условия описания параметров моделей и др. в подменю (v10.2.74) подробно рассмотрены в п. 4.2.1А описания. Аналогичным образом вводятся параметры конденсаторов (п. 4.2.3А). Редактирование параметров введенных моделей, изменение положения в плоскости окна схем, удаление и др. рассмотрены в п.4.2.3А).

(v10.2.74) подробно рассмотрены в п. 4.2.1А описания. Аналогичным образом вводятся параметры конденсаторов (п. 4.2.3А). Редактирование параметров введенных моделей, изменение положения в плоскости окна схем, удаление и др. рассмотрены в п.4.2.3А). (v10.2.35) на нижней строке окна схем (рис.10.2). Ввод линии начинается с установки курсора в точку начала линии (проводника). Затем, удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши, прочерчиваем соединительную линию до вывода очередного компонента.

(v10.2.35) на нижней строке окна схем (рис.10.2). Ввод линии начинается с установки курсора в точку начала линии (проводника). Затем, удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши, прочерчиваем соединительную линию до вывода очередного компонента. (v10.5.1) и описать параметры модели транзистора КТ3103А1. Ввод параметров используемого транзистора начинается с нажатия кнопки

(v10.5.1) и описать параметры модели транзистора КТ3103А1. Ввод параметров используемого транзистора начинается с нажатия кнопки

(v10.5.3) пиктограмму

(v10.5.3) пиктограмму  (v10.5.4), получим значения постоянных напряжений в узлах семы (рис.10.69)

(v10.5.4), получим значения постоянных напряжений в узлах семы (рис.10.69)

(v10.3.27). Вход в режим

(v10.3.27). Вход в режим  (v10.3.27) осуществляется нажатием на кнопку

(v10.3.27) осуществляется нажатием на кнопку  (v10.2.39) в подменю

(v10.2.39) в подменю  (рис.10.3.23) (рис.10.71). С помощью линейки прокрутки в ле-

(рис.10.3.23) (рис.10.71). С помощью линейки прокрутки в ле- (v10.3.27) (рис.10.72) выбираем С3 в качестве варьируемого компонента с начальным значением С3 = 290 пФ. Начиная с этого значения, емкость конденсатора С3 изменяем с шагом в 1 пФ до величины 300 пФ (рис.10.73).

(v10.3.27) (рис.10.72) выбираем С3 в качестве варьируемого компонента с начальным значением С3 = 290 пФ. Начиная с этого значения, емкость конденсатора С3 изменяем с шагом в 1 пФ до величины 300 пФ (рис.10.73).

(v10.2.5) в папке

(v10.2.5) в папке (v10.2.6).

(v10.2.6). (v10.3.12), заменяем курсор на УГО генератора, и размещаем его в середине левой стороны окна схем. Повторное нажатие на левую кнопку мыши фиксирует его положение на экране монитора и программа переходит в подменю задания параметров источника сигнала (рис.10.64, GS).

(v10.3.12), заменяем курсор на УГО генератора, и размещаем его в середине левой стороны окна схем. Повторное нажатие на левую кнопку мыши фиксирует его положение на экране монитора и программа переходит в подменю задания параметров источника сигнала (рис.10.64, GS). (v10.2.89). В подсвеченном окне

(v10.2.89). В подсвеченном окне  (v10.3.13) вводите название модели

(v10.3.13) вводите название модели (v10.5.2), а затем удаляете значения параметров модели, выведенные для какой-то модели, и вводите параметры применяемого транзистора. По

(v10.5.2), а затем удаляете значения параметров модели, выведенные для какой-то модели, и вводите параметры применяемого транзистора. По (v10.3.45) и параметры модели, введенного транзистора, автоматически сохраняются и могут быть повторно использованы в данном файле.

(v10.3.45) и параметры модели, введенного транзистора, автоматически сохраняются и могут быть повторно использованы в данном файле. (v10.2.90) позволяет задать параметры модели воздушного трансформатора с параметрами (рис.10.67). Коэффициент связи между катушками L1 и L2 выбирается k

(v10.2.90) позволяет задать параметры модели воздушного трансформатора с параметрами (рис.10.67). Коэффициент связи между катушками L1 и L2 выбирается k  (v10.2.93) может располагаться в произвольном месте окна схем. Подробное описание функциональных возможностей подменю при описании модели трансформатора, выбор выполняемых команд и назначение кнопок подробно описаны в разделе п.4.2.3А). Ввод катушек индуктивности L1 и L2 осуществляется аналогично вводу других

(v10.2.93) может располагаться в произвольном месте окна схем. Подробное описание функциональных возможностей подменю при описании модели трансформатора, выбор выполняемых команд и назначение кнопок подробно описаны в разделе п.4.2.3А). Ввод катушек индуктивности L1 и L2 осуществляется аналогично вводу других (v10.3.27), помечая точкой

(v10.3.27), помечая точкой  (v10.5.5) в рамке

(v10.5.5) в рамке  (v10.5.6) , а в схему устанавливаем конденсатор с выбранным значением С3. Выбор требуемого значения конденсатора С3 можно произвести вручную, устанавливая в схеме некоторое значение емкости С3 и проводя затем анализ, определять значение частоты резонанса (рис.10.69), ис-

(v10.5.6) , а в схему устанавливаем конденсатор с выбранным значением С3. Выбор требуемого значения конденсатора С3 можно произвести вручную, устанавливая в схеме некоторое значение емкости С3 и проводя затем анализ, определять значение частоты резонанса (рис.10.69), ис- (v10.3.25) (Peak) в окне результатов.

(v10.3.25) (Peak) в окне результатов. (рис.10.3.12) (рис.10.74, 10.75).

(рис.10.3.12) (рис.10.74, 10.75). (v10.3.2 7) для генератора (GS) входного сигнала (V1).

(v10.3.2 7) для генератора (GS) входного сигнала (V1). (v10.5.7) (рис.10.79). В столбце

(v10.5.7) (рис.10.79). В столбце  (v10.2.67) указывается процедура вычисления значений напряжения на контуре на промежутке в 1 мкс

(v10.2.67) указывается процедура вычисления значений напряжения на контуре на промежутке в 1 мкс  (v10.5.8) в зависимости от величины среднеквадратичного напряжения (

(v10.5.8) в зависимости от величины среднеквадратичного напряжения ( )(v10.5.9) между узлами V(1) и V(2).

)(v10.5.9) между узлами V(1) и V(2).