- •Работы р.Коха. Их значение в практической микробиологии и инфекционной патологии.

- •Роль отечественных ученых в развитии микробиологической науки (и.И.Мечников, д.И.Ивановский, г.Н.Габричевский, н.Ф.Гамалея, л.А.Зильбер, з.В.Ермольева)

- •Систематика и номенклатура бактерий. Принципы классификации. Понятие о виде как основной номенклатурной единице. Подвид (биовар, хемовар, серовар и др.), культура, популяция. Штамм. Клон.

- •Основные методы исследования морфологии бактерий. Методы микроскопии. Методы окраски микробов и их отдельных структур. (методы Грама, ЦиляНильсена, Бурри-Гинса и др.).

- •Морфология, ультраструктура спирохет. Классификация. Патогенные виды. Методы выявления.

- •8. Облигатные внутриклеточные паразиты: бактерии семейств Ricketsiaceae и Chlamidiaceae. Морфология и ультраструктура. Виды, патогенные для человека.

- •1.R. Prowazekii (1916) – возбудитель эпидемического сыпного тифа и болезни Брилля;

- •4.R. Rickettsii (1922) – возбудитель пятнистой лихорадки Скалистых гор;

- •8.R. Sibirica (1948) – возбудитель северо–азиатского клещевого риккетсиоза;

- •Таксономия.

- •9. Морфология, ультраструктура, классификация микоплазм. Патогенные виды для человека.

- •11. Вирусы бактерий (бактериофаги). Взаимодействие фага с бактериальной клеткой. Культивирование, индикация и титрование фага. Лизогения, фаговая конверсия.

- •12. Типы питания бактерий. Понятие об аутотрофах, гетеротрофах, сапрофитах, прототрофах, ауксотрофах, абсолютных и факультативных паразитах.

- •13. Основные принципы культивирования бактерий. Факторы, влияющие на их рост и размножение. Питательные среды и их классификация.

- •I)Физические

- •II)Химические

- •14. Принципы и методы выделения чистой культуры аэробных бактерий и факультативноанаэробных бактерий.

- •15.Особенности культивирования и выделения чистой культуры анаэробных бактерий. Методы создания анаэробиоза. Микроаэрофилы.

- •1) Посевом в среды, содержащие редуцирующие и легко окисляемые вещества;

- •2) Посевом микроорганизмов в глубину плотных питательных сред;

- •3) Механическим удалением воздуха из сосудов, в которых выращиваются анаэробные микроорганизмы;

- •4) Заменой воздуха в сосудах каким-либо индифферентным газом.

- •16.Методы изучения ферментативной активности бактерий и использование ее для идентификации бактерий.

- •17.Этапы выделения чистых культур бактерий, их идентификация.

- •20. Микрофлора тела человека в различные возрастные периоды. Роль микробов - постоянных обитателей тела человека в физиологических процессах. Причины возникновения дисбактериоза.

- •21. Дисбактериоз. Факторы, влияющие на его формирование, методы изучения. Гнотобионты. Препараты для восстановления нормальной микрофлоры.

- •22. Взаимоотношения между микроорганизмами в ассоциациях: симбиоз, метабиоз, синергизм, антибиотизм. Микробы-антагонисты и их использование в производстве эубиотиков и других лечебных препаратов.

- •23. Понятие об асептике и антисептике. Дезинфекция. Стерилизация. Дробная стерилизация. Методы стерилизации. Контроль качества стерилизации

- •25. Механизмы передачи генетической информации у бактерии (рекомбинации): трансформация, конъюгация, трансдукция. Биологическое значение и практическое применение.

- •26. Микробиологические основы генной инженерии в биотехнологии. Принципы создания гибридных (рекомбинантных) штаммов и их применение в медицине.

- •27. Генетические методы диагностики инфекционных заболеваний: молекулярная гибридизация, полимеразная цепная реакция (пцр).

- •28. Генетика вирусов. Внутривидовой и межвидовой обмен генетическим материалом, его значение в возникновении и течении инфекционных заболеваний???

- •30. Онкогенные вирусы. Современные теории вирусного канцерогенеза. Понятие о протоонкогенах, онкогенах, транспозонах. Рнк-содержащие: семейство Retroviridae, гепатит с.

- •31 .Антибиотики. Классификация,единицы измерения активности.

- •33. Противовирусные (герпетические инфекции, вич) химиотерапевтические препараты и индукторы интерферона. Механизмы их противовирусного действия.

- •34. Ретровирусы. Классификация, особенности структуры и стратегии генома. Заболевания, вызывыемые ретровирусами.

- •1. Период вирусемии.

- •2. Проникновение в клетку-мишень.

- •3. Стадия провируса.

- •4. Активация вирусного генома.

- •5. Фаза персистирующей генерализованной лимфаденопатии.

- •6. Оппортунистические инфекции.

- •Инфекция и иммунитет

- •1. Патогенность и вирулентность микробов. Факторы патогенности: адгезины, ферменты патогенности, факторы иммуносупрессии, микробные токсины. Определение вирулентности, единицы измерения.

- •2. Фазы развития инфекционного процесса: проникновение, адгезия, колонизация, инвазия, повреждение тканей. Динамика развития инфекционного процесса, периоды. Носительство патогенных микробов.

- •3. Инфекция, формы проявления инфекции. Персистенция бактерий, вирусов и др. Микроорганизмов. Понятие о рецидиве, реинфекции, суперинфекции, вторичной инфекции.

- •5. Механические факторы защиты (барьерная функция кожи, слизистых, лимфоузлов). Врожденные механизмы клеточного иммунитета: фагоцитоз, естественные киллеры, дендритические клетки.

- •7. Антигены и их характеристика. Полноценные антигены и гаптены. Изоантигены. Антигенная структура бактериальной клетки (o, VI, k, Hантигены). Групповые и видовые антигены микробов

- •8.Антигенная структура вирусов. Антигены в качестве маркеров вирусов гриппа и вич-вируса. Их роль при лабораторной диагностике инфекций.

- •9. Антитела (иммуноглобулины). Их структура, классы, функции. Неполные антитела. Секреторные иммуноглобулины. Теории антителообразования.

- •10. Понятие о моноклональных антителах. Гибридомная технология для их получения (клеточная инженерия). Применение в медицинской практике.

- •11. Механизмы иммунного ответа. Взаимодействие т- и в-лимфоцитов и макрофагов. Их роль в клеточном и гуморальном иммунитете. Роль цитокинов.

- •12. Противовирусный иммунитет и его особенности. Интерферон, основные свойства, интерфероногены.

- •113. Антитоксины. Принципы получения, очистки, титрования. Применение иммуноглобулинов и антитоксических сывороток в медицине. Побочные действия серотерапии и их профилактика.

- •14. Агглютинины. Реакция агглютинации, ее разновидности. Рига, ронга. Реакция Кумбса (антиглобулиновый тест). Их применение.

- •15. Преципитины. Реакция преципитации, ее разновидности: кольцепреципитация, преципитация в геле, реакция флокуляции, реакция микропреципитации. Применение в медицине.

- •16. Лизины. Реакция бактериолиза и гемолиза. Рск и ее использование в диагностике инфекционных болезней.

- •17. Опсонины. Реакция опсонизации. Роль комплемента в хемотаксисе, опсонизации микробов. Опсонический индекс. Реакция иммобилизации микробов.

- •18. Реакция нейтрализации вирусов, реакция гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации; гемадсорбция, задержки гемадсорбции.

- •19. Гиперчувствительность немедленного типа. Анафилаксия, сывороточная болезнь. Атопии. Механизмы возникновения, методы выявления и предупреждения.

- •20.Гиперчувствительность немедленного типа.Классификация. Сывороточная болезнь, условия ее возникновения, лечение

- •21. Гиперчувствительность замедленного (4-го) типа, механизмы ее возникновения. Инфекционная аллергия. Трансплантационные реакции.

- •22. Практическое использование кожных аллергических проб в диагностике инфекционных болезней.

- •23. Вакцинопрофилактика, типы вакцин, их получение. Адъюванты. Анатоксины, их применение. Вакцинотерапия.

- •24. Серотерапия и серопрофилактика инфекционных болезней, антитоксические и антимикробные сыворотки. Гамма-глобулины гомологичные и гетерологичные, их изготовление и использование.

- •25. Иммунодиагностические реакции с использованием меченых антигенов или антител: реакция иммунофлуоресценции (риф). Применение для экспресс-диагностики инфекционных заболеваний.

- •26. Иммунодиагностические реакции с использованием меченых антигенов или антител: иммуноферментный анализ (ифа).

- •27. Иммуноблотинг как метод серодиагностики инфекционных заболеваний. Выбор метода и принципиальная схема его постановки.

- •Частная

- •5. Псевдомонады. Синегнойная палочка. Биологические свойства. Факторы патогенности. Роль в возникновении внутрибольничных инфекций. Лабораторная диагностика, лечение, профилактика

- •Мероприятия, направленные на источник инфекции:

- •Мероприятия, направленные на прерывание механизма передачи инфекции.

- •Мероприятия, направленные на восприимчивый организм:

- •13. Этиология туляремии. Иммунитет, лабораторная диагностика, лечебные препараты, специфическая профилактика.

- •19. Кампилобактерии, хеликобактерии. Особенности биологии и патогенеза, вызываемых ими заболеваний. Лабораторная диагностика, лечение.

- •20. Возбудитель ботулизма. Характеристика токсинов. Патогенез заболевания. Лабораторная диагностика, специфическая терапия и профилактика.

- •21. Коринебактерии дифтерии. Классификация, свойства. Основные факторы вирулентности, патогенез. Лабораторная диагностика. Иммунитет. Специфическая терапия и профилактика

- •Микобактерии туберкулеза и возбудители микобактериозов, их классификация. Патогенез, лабораторная диагностика, иммунитет, лечебные препараты, специфическая профилактика.

- •23. Возбудитель сифилиса. Патогенез,

- •24. Лептоспиры и вызываемые ими заболевания, лабораторная диагностика, лечебные препараты, специфическая профилактика

- •25. Боррелиозы: болезнь Лайма. Этиология, патогенез, лабораторная диагностика, профилактика.

- •Риккетсии - возбудители эпидемического и эндемического (крысиного) сыпного тифа. Патогенез, иммунитет, лабораторная диагностика. Лечебные препараты, специфическая профилактика.

- •28. Микоплазмы - возбудители пневмонии, острых респираторных заболеваний, уретритов, цервицитов, эндокардитов. Патогенез. Лабораторная диагностика.

- •30. Вирусы гриппа, классификация, изменчивость вирусов гриппа, патогенез, лабораторная диагностика. Иммунитет, специфическая терапия и профилактика.

- •31.Вирус кори, патогенез, иммунитет, специфическая профилактика.

- •32. Вирус паротита. Механизмы заражения. Лабораторная диагностика. Профилактика

- •35. Вирус бешенства, механизм заражения человека, патогенез болезни,лабораторная диагностика. Антирабический гамма-глобулин, антирабическая вакцина, их назначение.

- •36. Понятие об арбовирусных и робовирусных инфекций. Основные возбудители. Вирус клещевого энцефалита. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика.

- •37.Вирусы гепатитов а и е. Пути передачи возбудителей человеку. Характеристика вирусов. Лабораторная диагностика гепатитаов. Проблема специфической профилактики.

- •38. Вирусы гепатитов в, с ,d, g и пути передачи. Характеристика вирусов. Лабораторная диагностика гепатитов. Профилактика.

- •39. Вирус вич-инфекции: морфология, антигенная структура, механизм заражения, патогенез. Лабораторная диагностика. Лечение. Профилактика,

- •40. Вирус папилломы человека (впч)

- •Виды вакцин против впч: Лечебные вакцины против впч

- •Профилактические вакцины

30. Онкогенные вирусы. Современные теории вирусного канцерогенеза. Понятие о протоонкогенах, онкогенах, транспозонах. Рнк-содержащие: семейство Retroviridae, гепатит с.

ДНК-содержащие: семейства Papillomaviridae, Polyomaviridae, Adenoviridae, Hepadnaviridae, Herpesviridae, Poxviridae

Онковирусы сложноорганизованные. Капсид онковирусов построен по кубическому типу симметрии. Геном – 2 идентичные цепи РНК. Не культивируются на куриных эмбрионах, культивируются в организме чувствительных животных, в культурах клеток.

Проникают в клетку путем эндоцитоза. К семейству Retroviridae относится примерно 150 видов вирусов( 4 вида вызывают опухоли у человека: HTLV-1, HTLV-2, ВИЧ-1,ВИЧ-2)

HTLV-1 является возбудителем Т-клеточного лимфолейкоза взрослых.

HTLV-2 был изолирован от больного волосисто-клеточным лейкозом.

Оба вируса передаются половым, трансфузионным и трансплацентарным путями.

Семейство Papillomaviridae – вирус папилломы человека. Семейство Polyomaviridae –Вирус полиомы человека.

Семейство Adenoviridae –саркомы .

Семейство Herpesviridae – лимфомы, карциномы. Онкогенез у человека связан с вирусом простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) и вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ).

1)Отечественный ученый Л.А. Зильбер в 1946 г. построил вирусо-генетическую теорию происхождения злокачественных опухолей. По этой теории, окончательно сложившейся к 1961 г., геном ДНК-содержащих вирусов встраивается в хромосомный аппарат клетки хозяина. Это может привести к трансформации клеток. Трансформированная клетка приобретает способность к неконтролируемому размножению, что приводит к образованию опухоли.

- высокоонкогенные onc+ способны внедрять свои гены в ДНК в протоонкогены

- низкоонкогенные onc- инсерционный мутагенез

2) MDFтранспозон- мобильные дисперсные гены- «прыгающие клетки»)

3)Мутационная теория канцерогенеза — учение, согласно которому причиной возникновения злокачественных опухолей являются мутационные изменения генома клетки. В большинстве случаев злокачественные новообразования развиваются из одной опухолевой клетки. Согласно современным представлениям, мутации, которые в конце концов приводят к развитию опухоли, могут иметь место как в половых, так и в соматических клетках

4) Онкогенная теория: РНК вируса куриной саркомы Рауса, приводящего к развитию опухоли у птиц и к злокачественному перерождению (трансформации) культивируемых клеток, содержит фрагмент, который отсутствует в РНК лейкозных вирусов. Выяснилось, что именно этот фрагмент отвечает за трансформацию клеток, способных к неограниченному размножению в культуре клеток, а при введении чувствительным животным вызывает у них опухоли. Фрагменты генома со сходными свойствами обнаружили во всех РНК-содержащих вирусах, инициирующих опухоли, и назвали их онкогенами.

31 .Антибиотики. Классификация,единицы измерения активности.

Антибиотики – вещества, образуемые различными живыми клеточными структурами, способные подавлять рост и вызывать гибель определенных микроорганизмов.

Классификация:

По происхождения антибиотики подразделяют на следующие группы:

Антибиотики, образуемые бактериями (грамицидин, полимиксин и др.);

Актиномицетами (линкомицин и др.);

Грибами (пенициллин, цефалоспорины и др.);

Растениями (фитонциды: аллицин, рафанин и др.);

Животными клетками (экмолин, эритрин);

Синтетические и полусинтетические.

По антимикробному спектру антибиотики подразделяют на две группы:

1) узкого и широкого спектра действия. Антибиотики узкого спектра действуют на определенные группы бактерий (например, пенициллин, оказывающий губительное действие только на шаровидные бактерии, спирохеты и некоторые грамположительные бактерии).

2) Антибиотиками широкого спектра действия являются аминогликозиды, подавляющие рост кислотоустойчивых, многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, простейших, риккетсий, хламидий

По объекту воздействия выделяют следующие группы антимикробных препаратов:

- антибактериальные препараты;

- противотуберкулезные препараты;

- противогрибковые препараты;

- противопротозойные препараты;

- противовирусные препараты.

По типу действия различают:

- микробоцидные (бактерицидные, фунгицидные) препараты – это препараты, вызывающие гибель возбудителей инфекционных заболеваний;

- микробостатические (бактериостатические, фунгистатические) препараты – это препараты, ингибирующие рост и размножение микробов.

Антибактериальное действие антибиотиков измеряют в единицах действия (Е.Д.), содержащихся в 1 мл раствора препарата или в 1 мг химически чистого вещества. За единицу активности принимается то минимальное количество антибиотика, которое задерживает рост стандартного штамма определенного вида микроорганизма в строго определенных условиях.

Механизмы:

Механизм антибактериального действия антибиотиков различен.

1) У одних он связан с нарушением или блокированием синтеза клеточной стенки (пенициллины, цефалоспорины).

2) У других - с адсорбцией на ЦПМ и взаимодействием с ее стерольным компонентом, что приводит к быстрой потере клеткой низкомолекулярных водорастворимых веществ цитоплазмы или нарушением жизненно важных функций ЦПМ (нистатин. полимиксины). 3) У третьих - в блокировании синтеза белка рибосомами бактерий и нарушении считывания генетического кода, что нарушает репликацию бактерий (стрептомицин).

4) Антибиотики, обладающие противоопухолевым действием, избирательно подавляют синтез нуклеиновых кислот в клетках злокачественных опухолей, для которых характерен дефект репарационных механизмов, в связи с чем они не в состоянии восстанавливать поврежденную ДНК.

32. Антибиотики. Механизмы, обеспечивающие формирование резистентности микробов к лекарственным препаратам. Пути преодоления. Методы определения чувствительности микробов к антибиотикам. Осложнения при антибиотикотерапии.

Антибиотики не действуют на вирусы, поэтому не используются для лечения вирусных инфекций.

Определение чувствительности бактерий к антибиотикам

Определение чувствительности возбудителя к антибиотикам проводится перед началом лечения и периодически – в ходе лечения. В настоящее время на практике используются следующие методы определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

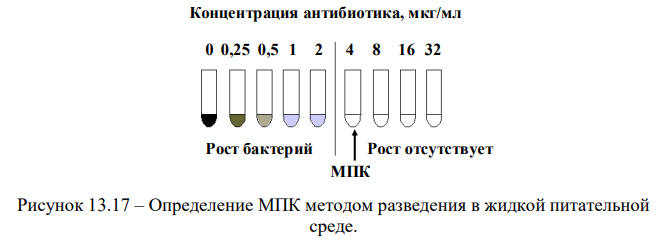

1. Метод серийных разведений в жидких средах. В жидкие среды с серийными разведениями антибиотиков вносят исследуемую культуру, инкубируют посевы 10-18 часов при 37°С, и учитывают результаты визуально или нефелометрически. Иногда в среду добавляют глюкозу и индикатор, что позволяет учитывать результаты по изменению окраски среды. Этот метод позволяет установить минимальную ингибирующую концентрацию (МИК) или минимальную подавляющую концентрацию (МПК) препарата для конкретного возбудителя. Исследование можно выполнять в различных объемах питательной среды - от 1 до 10 мл; в качестве питательной среды обычно используют МПБ или любую другую среду, соответствующую питательным потребностям возбудителя. В пробирках с питательной средой готовят серию двойных разведений антимикробного препарата. В качестве контроля используют пробирку с питательной средой без антибиотика. В каждую пробирку (с антибиотиком и контрольную) вносят суспензию бактерий с концентрацией 106 микробных клеток/мл. Пробирки инкубируют 10-18 часов при 37°С (или до появления бактериального роста в контрольной пробирке). По истечении указанного срока учитывают результаты. МПК соответствует наибольшему разведению препарата, тормозящему рост тест-культуры (рисунок 13.17).

2. Метод серийных разведений в плотных средах. Метод аналогичен предыдущей процедуре, но проводится на плотных питательных средах. При использовании этого метода готовят серийные разведения антимикробного препарата, затем вносят каждое разведение в пробирки, содержащие охлажденную агаровую среду. Содержимое пробирки после перемешивания быстро переносят в чашки Петри либо пробирки “скашивают” до застывания агара. Затем агар засевают исследуемой культурой (петлей или специальным дозатором). Посевы инкубируют 18-20 часов при 37°С. После инкубирования посевов определяют МИК по отсутствию роста на чашках или в пробирках, содержащих наименьшие концентрации препарата.

3. Диффузионные методы. Эти методы менее чувствительны, чем методы 399 стандартных разведений, но проще по выполнению. На практике их применяют чаще. Эти методы позволяют определять чувствительность бактерий к нескольким антибиотикам одновременно.

Классический метод. В чашки Петри вносят тонкий слой (4-5 мм) плотной питательной среды. После застывания на поверхность агара наносят микробную взвесь (105 клеток/мл) и равномерно распределяют по поверхности агара. Излишки суспензии удаляют, а чашки подсушивают в термостате. Затем в агаре пробивают лунки и в каждую вносят по 0,1 мл раствора исследуемого антибиотика, после чего чашки помещают в термостат. После инкубирования в оптимальных условиях измеряют диаметр зоны подавления роста вокруг лунки для каждого препарата (рисунок 13.18).

Метод дисков (диско-диффузионный метод). Для определения чувствительности бактерий с помощью этого метода на агар высевают исследуемую культуру (суспензия, содержащая 109 клеток/мл). После этого на поверхность агара промещают диски из фильтровальной бумаги, пропитанные антибиотиками. Для этого используют коммерческие диски, содержащие определенные концентрации антибиотиков (рисунок 13.19).

Е-тест представляет собой модификацию метода дисков. В этом тесте вместо дисков используется полоска, содержащая разные концентрации антибиотика на разных участках. Каждая зона полоски имеет соответствующую маркировку. Полоска помещается на поверхность агара с бактериальной культурой. Зона задержки роста культуры в этом тесте также имеет эллипсовидную форму. 403 Минимальной ингибирующей концентрации антибиотика соответствует тот участок полоски, где ее пересекает зона задержки роста исследуемой культуры (рисунок 13.22).

Автоматические системы (комп) учета результатов метода серийных разведений представляют собой инкубационные системы со встроенными фотометрами, регистрирующими рост бактерий в лунках микропанелей, содержащих антибиотики. Например, устройство VITEK 2 позволяет получать результаты уже через 4-10 часов, при этом определяет минимальную ингибирующую концентрацию более 100 антимикробных препаратов (рисунок 13.23).

Антибиотикорезистентность микроорганизмов

Антибиотикорезистентность – это устойчивость микробов к антимикробным препаратам. Микробы считаются резистентными в том случае, когда они не обезвреживаются такими концентрациями антибиотиков, которые создаются в организме при введении принятых доз. Таким образом, бактерии являются резистентными к препарату, если он в терапевтической концентрации не подавляет размножения этого микроорганизма. В этом случае минимальная подавляющая концентрация in vitro выше, чем в тканях или в сыворотке крови. Целый ряд микробов под влиянием антибиотиков, особенно при неправильном их применении, утрачивает чувствительность к ним и образует антибиотикорезистентные формы.

Основные механизмы резистентности микробов к антибиотикам:

- способность к синтезу ферментов, инактивирующих антибактериальный препарат;

- модификация бактериальных структур, с которыми взаимодействует антибиотик.

1. Превращение активной формы антибиотика в неактивную форму путем ферментативной инактивации (разрушения). Например, многие бактерии продуцируют фермент -лактамазу, разрушающую -лактамные антибиотики (пенициллины и цефалоспорины).

2. Изменение проницаемости клеточной стенки бактерий для определенного антибиотика. Транспорт антимикробных препаратов в клетку происходит через пориновые каналы клеточной стенки. Нарушение их проницаемости препятствует поступлению антибиотиков внутрь клетки. Например, клеточная стенка грамотрицательных бактерий слабо проницаема для пенициллина.

3. Нарушения в системе специфического транспорта антимикробного препарата в бактериальную клетку, то есть активное выведение антибиотика из микробной клетки (эффлюкс). Этот механизм характерен для тетрациклиновых антибиотиков (рисунок 13.25).

4. Модификация мишени действия антибиотиков. Например, у микоплазм и L-форм бактерий отсутствует клеточная стенка, поэтому они не чувствительны к пенициллинам.

5. Возникновение у микроорганизма альтернативного пути образования жизненно важного метаболита, заменяющего основной путь, блокированный препаратом, то есть формирование метаболического “шунта” (“обходного” пути Нарушение проницаемости Активный выброс Изменение мишени Обходной путь Инактивация бета-лактамазой 407 метаболизма). Например, такой механизм резистентности характерен для сульфаниламидных препаратов.

Пути борьбы (преодоления) с антибиотикоустойчивыми бактериями:

- систематическое получение новых антимикробных препаратов (обновление рынка антибиотиков);

- химическая модификация известных антибиотиков с защищенными активными группами, устойчивыми к бактериальным ферментам;

- изыскание ингибиторов, подавляющих активность бактериальных ферментов, а также препаратов, препятствующих адгезии бактерий на клетках макроорганизма;

- систематическое изучение типов лекарственной устойчивости патогенных и условно-патогенных бактерий, циркулирующих в пределах отдельных регионов;

- своевременная информация врачей о циркулирующих в регионе лекарственно-устойчивых бактериях;

- определение чувствительности выделенных бактерий к антибиотикам.

С целью предотвращения возникновения резистентных микроорганизмов при лечении необходимо комбинировать антибиотики или использовать их в сочетании с другими химиотерапевтическими средствами (сульфаниламидами, нитрофуранами, производными оксихинолина) и применять препараты, повышающие иммунологическую реактивность организма.

Осложнения антибиотикотерапии

Токсическое действие препаратов. Как правило, развитие этого осложнения зависит от свойств самого препарата, его дозы, способа введения, состояния больного и проявляется только при длительном и систематическом применении антимикробных химиотерапевтических препаратов, когда создаются условия для их накопления в организме. Особенно часто такие осложнения бывают, когда мишенью действия препарата являются процессы или структуры, близкие по составу или строению к аналогичным структурам клеток макроорганизма. Токсическому действию антимикробных препаратов особенно подвержены дети, беременные, а также пациенты с нарушением функций печени, почек.

Дисбиоз (дисбактериоз). Антимикробные химиопрепараты, особенно широкого спектра, могут воздействовать не только на возбудителей инфекций, но и на чувствительные микроорганизмы нормальной микрофлоры. В результате формируется дисбиоз, поэтому нарушаются функции ЖКТ, возникает авитаминоз и может развиться вторичная инфекция (в том числе эндогенная, например кандидоз, псевдомембранозный колит).Предупреждениепоследствий такого рода осложнений состоит в назначении, по возможности, препаратов узкого спектра действия, сочетании лечения основного заболевания с противогрибковой терапией (например, назначением нистатина), витаминотерапией, применением эубиотиков и т. п.

Отрицательное воздействие на иммунную систему. К этой группе осложнений относят, прежде всего, аллергические реакции.

Эндотоксический шок (терапевтический). Это явление, которое возникает при лечении инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями. Введение антибиотиков вызывает гибель и разрушение клеток, и высвобождение больших количеств эндотоксина.

Взаимодействие с другими препаратами.