- •0Вопросы к экзамену по дисциплине «гистология»

- •1. Физико-химическое строение протоплазмы.

- •2. Схема строения клетки.

- •3. Строение и функции клеточной оболочки (над-, субмембранный комплекс и плазмалемма).

- •4. Процесс поступления и выделения из клетки различных веществ. Активный и пассивный перенос, фагоцитоз и пиноцитоз.

- •5. Строение протоплазмы. Роль мембран в строении различных компонентов клетки.

- •6. Органеллы общего значения, их характеристика.

- •7. Мембранные органеллы. Их строение и функции.

- •8. Немембранные органеллы, их строение и функции.

- •9.Субмикроскопические органеллы клетки, строение и роль

- •10. Микроскопические органеллы клетки, строение и роль.

- •11. Процесс секреции и участие в нем различных компонентов клетки.

- •12. Органеллы специального назначения. Строение и роль.

- •13. Включения, их виды и значение.

- •14. Строение и функции днк и рнк.

- •15. Жизненный цикл клетки. Основные процессы в каждом из периодов.

- •16. Митотический цикл клетки.

- •17. Интерфаза, её периоды.

- •18. Ядро. Строение и функции.

- •19. Митоз

- •20. Цикличность преобразования хромосом и строение метафазной и анафазной хромосомы. Роль хромосом во время деления клетки и в интеркинетический период.

- •21. Способы деления клетки и их значение

- •22. Мейоз и его значение

- •Профаза мейоза I (2n4c). Более подробно в вопросе 23

- •Метафаза мейоза I (2n4c)

- •Анафаза мейоза I (хромосомный набор к концу анафазы: у полюсов — 1n2c, в клетке — 2n4c)

- •Т елофаза мейоза I (1n2c)

- •23. Профаза редукционного деления мейоза

- •24. Сперматогенез.

- •25. Процесс формирования и строение зрелого спермия.

- •26. Оогенез.

- •27. Период роста оогенеза: процессы, происходящие в фолликуле и ооците 1 порядка.

- •28. Общие и отличительные черты сперматогенеза и оогенеза.

- •29. Этапы оплодотворения и его биологическое значение.

- •30. Виды яйцеклеток по количеству и расположению желтка и связь с характером дробления зиготы. Характеристика цело-, амфи-, стерро-, и дискобластулы.

- •31. Типы гаструляции. Различия в процессе гаструляции ланцетника и млекопитающих.

- •32. Провизорные органы млекопитающих, их образование и значение.

- •33. Образование плодных оболочек млекопитающих, их особенности у лошади и к.Р.С.

- •34. Образование мезодермы и хорды у ланцетника и млекопитающих.

- •35. Дифференцировка мезодермы и её производные.

- •36. Строение плаценты. Виды плацент по расположению ворсинок и по связи материнской и детской частей.

- •37. Образование осевых органов зародыша ланцетника и млекопитающих. (подробнее в 38)

- •38. Этапы внутриутробного развития млекопитающих. Влияние различных факторов на эмбриогенез, критические периоды развития млекопитающих.

- •39. Понятие о ткани. Общая характеристика типов тканей.

- •40. Общие признаки эпителиальных тканей, их классификация.

- •41. Покровные эпителии, их строение, происхождение и расположение в организме.

- •42. Выстилающие эпителии, их строение, происхождение и расположение в организме.

- •43. Железистые эпителии, их строение, происхождение и расположение в организме. Классификация и характеристика желез.

- •44. Характеристика однослойных эпителиев по строению, расположению в организме и происхождению.

- •45 Характеристика многослойных эпителиев по строению, расположению в организме и происхождению

- •46. Строение типичной железистой клетки, виды секретов. Секреторный цикл, типы секреции.

- •47. Происхождение строение и значение мезенхимы. Характеристика опорно-трофического типа тканей.

- •48. Кровь.

- •49.Строение и функции эритроцитов.

- •50. Строение и функции гранулоцитов.

- •51. Строение и функции агранулоцитов.

- •52. Общая характеристика рыхлой соединительной ткани.

- •53. Характеристика клеток рыхлой соединительной ткани.

- •54. Характеристика межклеточного вещества рыхлой соединительной ткани.

- •55. Соединительные ткани со специальными свойствами.

- •56. Плотные соединительные ткани - виды, строение, расположение в организме.

- •57. Хрящевые ткани – виды, строение, расположение в организме.

- •58. Общая характеристика и виды костной ткани.

- •59. Строение и перестройка пластинчатой костной ткани.

- •60. Общая характеристика и виды мышечных тканей

- •61. Гладкая мышечная ткань

- •62. Строение поперечнополосатой скелетной мышечной ткани.

- •63. Строение мышечного волокна, миофибриллы и механизм мышечного сокращения.

- •64. Сердечная мышечная ткань.

- •65. Общая характеристика нервной ткани

- •66. Виды нейроглии и ее функции

- •67. Строение нейрона, виды нейронов по структуре, и по функции

- •68.Строение и характер функционирования безмиелиновых и миелиновых нервных волокон

- •69. Строение нерва. Нервные окончания, их классификация по структуре и функции.

- •70. Гистологическое строение спинного мозга.

- •71. Рефлекторная дуга.

- •72. Гистологическое строение коры головного мозга.

- •73. Гистологическое строение коры мозжечка

- •74. Общая характеристика эндокринной системы и классификация желез внутренней секреции

- •75. Строение гипофиза и характеристика его железистых клеток.

- •76. Строение щитовидной железы и характер ее функционирования.

- •77. Строение и функции надпочечников.

- •80. Строение и функции волоса и волосяного покрова

- •81. Строение и характер функционирования потовых и сальных желёз

- •82. Анатомо-гистологическое строение молочной железы. Различия в строении лактирующей и нелактирующей желёз

- •83. Характеристика мякишей, рогов, копыт, копытец

- •84. Строение компактного органа на примере слюнной железы

- •85. Строение трубкообразного органа (на примере пищевода).

- •86. Гистологическое строение и функции поджелудочной железы и печени.

- •87. Гистологическое строение трахеи и лёгких.

- •88.Гистологическое строение почки и мочевого пузыря.

- •89.Гистологическое строение желудка

- •90. Гистологическое строение тонкого отдела (на примере 12-перстной кишки) и толстого отдела кишечника.

81. Строение и характер функционирования потовых и сальных желёз

Железистые

клетки (гландулоциты — от лат. glandula —

железа и kytos, или cytos — клетка)

специализированы на выработке секретов,

поэтому для них характерны все признаки

клеток с активно протекающими

синтетическими процессами

Железистые

клетки (гландулоциты — от лат. glandula —

железа и kytos, или cytos — клетка)

специализированы на выработке секретов,

поэтому для них характерны все признаки

клеток с активно протекающими

синтетическими процессами

В экзокринных железах эпителиальные клетки, расположенные в дистальных участках этого тяжа, дифференцируясь, приобретают признаки секреторных клеток и формируют концевые (секреторные) отделы. Эпителиальные клетки проксимальной части тяжа образуют выводные протоки — систему трубочек, связывающих концевые отделы с покровным эпителием в области начального формирования закладки железы.

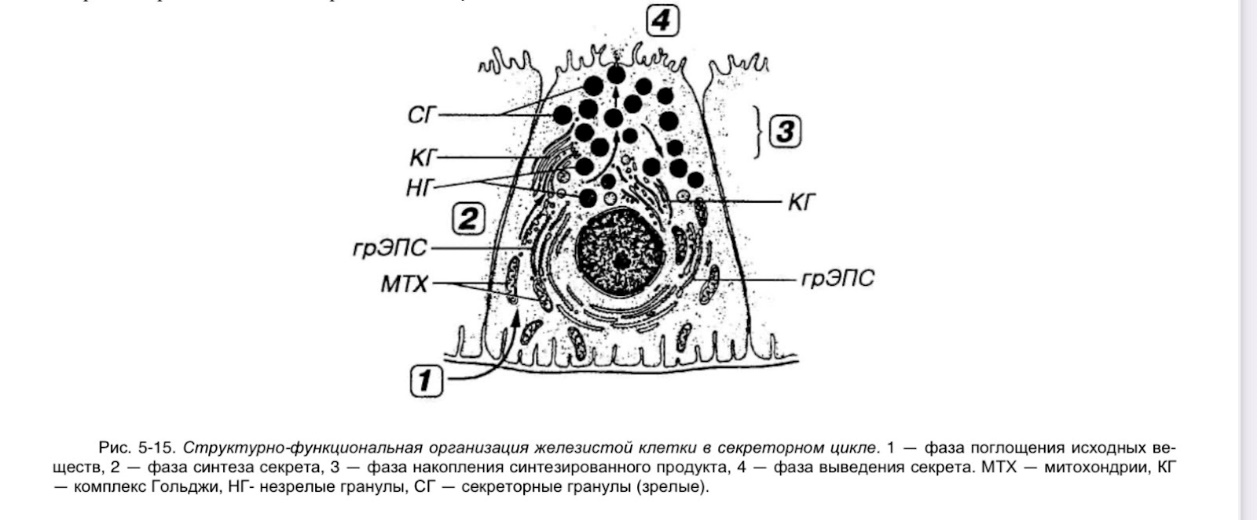

Процесс секреции в железистых клетках протекает циклически и включает четыре фазы, которые могут в различной степени взаимно перекрываться: (1) фазу поглощения исходных веществ, (2) фазу синтеза секрета, (3) фазу накопления синтезированного продукта, (4) фазу выведения секрета

1. Фаза поглощения исходных веществ, служащих субстратами для синтеза секреторного продукта, обеспечивается высокой активностью транспортных механизмов, связанных с плазмолеммой базального полюса клетки, через который указанные вещества поступают из крови. В некоторых клетках субстраты для синтеза могут в значительных количествах запасаться в цитоплазме (например, в виде липидных капель в стероид-продуцирующих клетках).

2. Фаза синтеза секрета связана с процессами транскрипции и трансляции, деятельностью грЭПС и комплекса Гольджи (для белковых секретов), аЭПС и митохондрий с тубулярно-везикулярными кристами (для стероидных веществ). Синтезированный продукт в комплексе Гольджи или внутри секреторных гранул нередко претерпевает пост трансляционные изменения, обусловленные действием различных ферментов ("дозревает").

3. Фаза накопления синтезированного продукта в цитоплазме железистых клеток обычно проявляется нарастанием содержания секреторных гранул, которые в некоторых случаях могут укрупняться, сливаясь друг с другом. Переполнению цитоплазмы секреторными гранулами препятствует механизм лизосомального разрушения их избытка — кринофагия. Скопления гранул располагаются преимущественно у апикального полюса клеток экзокринных желез и у базального — в клетках эндокринных желез (см. ниже). Некоторые виды синтезированных продуктов (например, стероидные гормоны) не накапливаются в цитоплазме железистых клеток, а по мере образования, по-видимому, сразу же из нее выводятся.

4. Фаза выведения секрета может осуществляться несколькими механизмами . Наиболее часто происходит экзоцитоз содержимого секреторных гранул путем слияния мембраны их гранул с плазмолеммой и выделения синтезиро- ванного продукта за пределы клетки. Встроенная в плазмолемму мембрана секреторных гранул затем отделяется из нее в цитоплазму механизмом эндоцитоза и возвращается в комплекс Гольджи для повторного использования (реутилизации, или рециклирования). Некоторые секреты (например, стероидные или тиреоидные гормоны) выделяются из клетки механизмами диффузии.

Потовые

железы. Развиваются на 3-м месяце

эмбриогенеза из эпидермиса кожи, который

в виде эпителиальных тяжей врастает

в подэпителиальную мезенхиму. Потовые

железы подразделяются на эккриновые

(мерокриновые) и апокриновые. Наибольшее

количество потовых желез находится

в области ладонной поверхности кистей

рук, лица, лба, паховых складок, подмышечных

впадин, спины.

Потовые

железы. Развиваются на 3-м месяце

эмбриогенеза из эпидермиса кожи, который

в виде эпителиальных тяжей врастает

в подэпителиальную мезенхиму. Потовые

железы подразделяются на эккриновые

(мерокриновые) и апокриновые. Наибольшее

количество потовых желез находится

в области ладонной поверхности кистей

рук, лица, лба, паховых складок, подмышечных

впадин, спины.

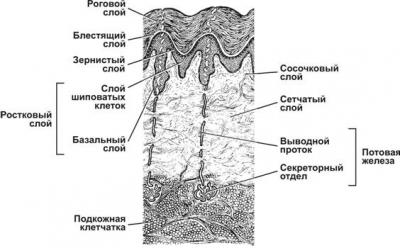

Эккриновые железы — это простые трубчатые железы. Их концевые отделы находятся в глубине сетчатого слоя и свернуты в клубочки. Концевые отделы эккриновых желез выстланы однослойным эпителием, имеющим призматическую форму перед выделением секрета и кубическую — после выделения. Эпителиоциты концевых отделов называются судорифероцитами. Судорифероциты подразделяются на темные и светлые. Темные судорифероциты секретируют органические компоненты пота, светлые — электролиты и воду. Секрет потовых желез — пот состоит на 98 % из воды, остальное — органические и неорганические плотные вещества. В сутки выделяется 500-600 мл пота. Вместе с потом выделяется брадикинин, расширяющий кровеносные сосуды кожи и способствующий теплоотдаче.

Между базальным концом судорифероцитов и базальной мембраной располагаются миоэпителиальные клетки отростчатой формы. В их отростках имеются сократительные филаменты, при сокращении которых из судорифероцитов выделяется секрет.

Выводной проток потовой железы, проходящий в собственно дерме, выстлан двухслойным кубическим эпителием; при вступлении в эпидермис выстлан плоским эпителием, на поверхности эпидермиса открывается потовой порой.

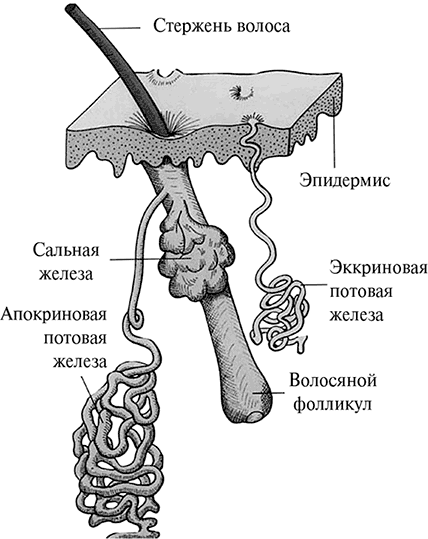

Апокриновые потовые железы отличаются от мерокриновых следующими признаками; 1) окончательно развиваются в период полового созревания; 2) функционально связаны с половой системой (повышается потоотделение во время менструации); 3) располагаются в определенных местах (в области лобка, паховых складок, подмышечных впадин, заднего прохода, больших половых губ); 4) имеют широкий концевой отдел; 5) их выводной проток открывается вместе с протоком сальных желез в волосяную воронку; 6) выделяют секрет по апокриновому типу; 7) в секрете содержится больше органических веществ, поэтому он отличается более резким запахом; 8) цитоплазма судорифероцитов окрашивается оксифильно, не содержит ЩФ.

Функции потовых желез: 1) участие в водно-солевом обмене; 2) выделение продуктов азотистого обмена, поэтому в какой-то мере подменяют функцию почек; 3) участие в терморегуляции.

+ Сальные

железы. Располагаются рядом с корнем

волоса, за исключением наружной зоны

переходной части губы, головки

полового члена, малых половых губ и

сосков молочных желез. Сальные железы

окончательно развиваются при наступлении

периода полового созревания, относятся

к простым разветвленным альвеолярным

железам, выделяют секрет по голокриновому

типу. Концевые отделы включают

недифференцированные, дифференцирующиеся

и некротические (разрушающиеся) клетки.

Недифференцированные клетки лежат

на базальной мембране, обладают

способностью к митотическому делению.

Часть дочерних клеток превращается в

дифференцирующиеся клетки, на гладкой

ЭПС которых синтезируются липиды. По

мере синтеза и накопления липидов

дифференцирующиеся клетки смещаются

к выводному протоку. Здесь они разрушаются

под влиянием собственных лизосомальных

ферментов и превращаются в секрет —

сало. Выводной проток сальной железы

короткий, выстлан многослойным плоским

эпителием, открывается в волосяную

воронку.

Сальные

железы. Располагаются рядом с корнем

волоса, за исключением наружной зоны

переходной части губы, головки

полового члена, малых половых губ и

сосков молочных желез. Сальные железы

окончательно развиваются при наступлении

периода полового созревания, относятся

к простым разветвленным альвеолярным

железам, выделяют секрет по голокриновому

типу. Концевые отделы включают

недифференцированные, дифференцирующиеся

и некротические (разрушающиеся) клетки.

Недифференцированные клетки лежат

на базальной мембране, обладают

способностью к митотическому делению.

Часть дочерних клеток превращается в

дифференцирующиеся клетки, на гладкой

ЭПС которых синтезируются липиды. По

мере синтеза и накопления липидов

дифференцирующиеся клетки смещаются

к выводному протоку. Здесь они разрушаются

под влиянием собственных лизосомальных

ферментов и превращаются в секрет —

сало. Выводной проток сальной железы

короткий, выстлан многослойным плоским

эпителием, открывается в волосяную

воронку.

Функциональное значение сальных желез. За сутки сальными железами человека выделяется около 20 г сала, которое смягчает кожу, облегчает трение соприкасающихся поверхностей: при расщеплении сала образуются жирные кислоты, способные убивать микроорганизмы.