- •0Вопросы к экзамену по дисциплине «гистология»

- •1. Физико-химическое строение протоплазмы.

- •2. Схема строения клетки.

- •3. Строение и функции клеточной оболочки (над-, субмембранный комплекс и плазмалемма).

- •4. Процесс поступления и выделения из клетки различных веществ. Активный и пассивный перенос, фагоцитоз и пиноцитоз.

- •5. Строение протоплазмы. Роль мембран в строении различных компонентов клетки.

- •6. Органеллы общего значения, их характеристика.

- •7. Мембранные органеллы. Их строение и функции.

- •8. Немембранные органеллы, их строение и функции.

- •9.Субмикроскопические органеллы клетки, строение и роль

- •10. Микроскопические органеллы клетки, строение и роль.

- •11. Процесс секреции и участие в нем различных компонентов клетки.

- •12. Органеллы специального назначения. Строение и роль.

- •13. Включения, их виды и значение.

- •14. Строение и функции днк и рнк.

- •15. Жизненный цикл клетки. Основные процессы в каждом из периодов.

- •16. Митотический цикл клетки.

- •17. Интерфаза, её периоды.

- •18. Ядро. Строение и функции.

- •19. Митоз

- •20. Цикличность преобразования хромосом и строение метафазной и анафазной хромосомы. Роль хромосом во время деления клетки и в интеркинетический период.

- •21. Способы деления клетки и их значение

- •22. Мейоз и его значение

- •Профаза мейоза I (2n4c). Более подробно в вопросе 23

- •Метафаза мейоза I (2n4c)

- •Анафаза мейоза I (хромосомный набор к концу анафазы: у полюсов — 1n2c, в клетке — 2n4c)

- •Т елофаза мейоза I (1n2c)

- •23. Профаза редукционного деления мейоза

- •24. Сперматогенез.

- •25. Процесс формирования и строение зрелого спермия.

- •26. Оогенез.

- •27. Период роста оогенеза: процессы, происходящие в фолликуле и ооците 1 порядка.

- •28. Общие и отличительные черты сперматогенеза и оогенеза.

- •29. Этапы оплодотворения и его биологическое значение.

- •30. Виды яйцеклеток по количеству и расположению желтка и связь с характером дробления зиготы. Характеристика цело-, амфи-, стерро-, и дискобластулы.

- •31. Типы гаструляции. Различия в процессе гаструляции ланцетника и млекопитающих.

- •32. Провизорные органы млекопитающих, их образование и значение.

- •33. Образование плодных оболочек млекопитающих, их особенности у лошади и к.Р.С.

- •34. Образование мезодермы и хорды у ланцетника и млекопитающих.

- •35. Дифференцировка мезодермы и её производные.

- •36. Строение плаценты. Виды плацент по расположению ворсинок и по связи материнской и детской частей.

- •37. Образование осевых органов зародыша ланцетника и млекопитающих. (подробнее в 38)

- •38. Этапы внутриутробного развития млекопитающих. Влияние различных факторов на эмбриогенез, критические периоды развития млекопитающих.

- •39. Понятие о ткани. Общая характеристика типов тканей.

- •40. Общие признаки эпителиальных тканей, их классификация.

- •41. Покровные эпителии, их строение, происхождение и расположение в организме.

- •42. Выстилающие эпителии, их строение, происхождение и расположение в организме.

- •43. Железистые эпителии, их строение, происхождение и расположение в организме. Классификация и характеристика желез.

- •44. Характеристика однослойных эпителиев по строению, расположению в организме и происхождению.

- •45 Характеристика многослойных эпителиев по строению, расположению в организме и происхождению

- •46. Строение типичной железистой клетки, виды секретов. Секреторный цикл, типы секреции.

- •47. Происхождение строение и значение мезенхимы. Характеристика опорно-трофического типа тканей.

- •48. Кровь.

- •49.Строение и функции эритроцитов.

- •50. Строение и функции гранулоцитов.

- •51. Строение и функции агранулоцитов.

- •52. Общая характеристика рыхлой соединительной ткани.

- •53. Характеристика клеток рыхлой соединительной ткани.

- •54. Характеристика межклеточного вещества рыхлой соединительной ткани.

- •55. Соединительные ткани со специальными свойствами.

- •56. Плотные соединительные ткани - виды, строение, расположение в организме.

- •57. Хрящевые ткани – виды, строение, расположение в организме.

- •58. Общая характеристика и виды костной ткани.

- •59. Строение и перестройка пластинчатой костной ткани.

- •60. Общая характеристика и виды мышечных тканей

- •61. Гладкая мышечная ткань

- •62. Строение поперечнополосатой скелетной мышечной ткани.

- •63. Строение мышечного волокна, миофибриллы и механизм мышечного сокращения.

- •64. Сердечная мышечная ткань.

- •65. Общая характеристика нервной ткани

- •66. Виды нейроглии и ее функции

- •67. Строение нейрона, виды нейронов по структуре, и по функции

- •68.Строение и характер функционирования безмиелиновых и миелиновых нервных волокон

- •69. Строение нерва. Нервные окончания, их классификация по структуре и функции.

- •70. Гистологическое строение спинного мозга.

- •71. Рефлекторная дуга.

- •72. Гистологическое строение коры головного мозга.

- •73. Гистологическое строение коры мозжечка

- •74. Общая характеристика эндокринной системы и классификация желез внутренней секреции

- •75. Строение гипофиза и характеристика его железистых клеток.

- •76. Строение щитовидной железы и характер ее функционирования.

- •77. Строение и функции надпочечников.

- •80. Строение и функции волоса и волосяного покрова

- •81. Строение и характер функционирования потовых и сальных желёз

- •82. Анатомо-гистологическое строение молочной железы. Различия в строении лактирующей и нелактирующей желёз

- •83. Характеристика мякишей, рогов, копыт, копытец

- •84. Строение компактного органа на примере слюнной железы

- •85. Строение трубкообразного органа (на примере пищевода).

- •86. Гистологическое строение и функции поджелудочной железы и печени.

- •87. Гистологическое строение трахеи и лёгких.

- •88.Гистологическое строение почки и мочевого пузыря.

- •89.Гистологическое строение желудка

- •90. Гистологическое строение тонкого отдела (на примере 12-перстной кишки) и толстого отдела кишечника.

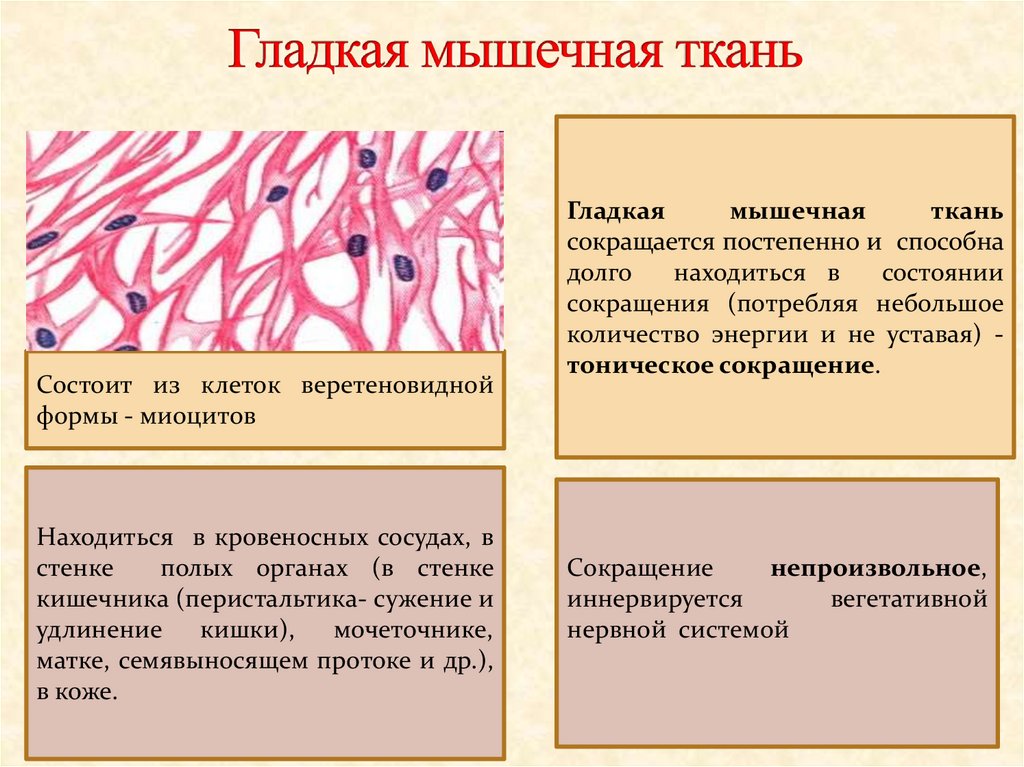

61. Гладкая мышечная ткань

Этот тип мышечной ткани широко распространен в организме. Основные места ее локализации: 1) стенка сосудов, 2) стенки внутренних органов пищеварительной, дыхательной, выделительной и половой систем, 3) кожа (мышцы, поднимающие волос), 4) экзокринные железы (миоэпителиальные клетки), 5) радужная оболочка и цилиарное тело глаза.

Структурной

единицей ее является гладкий миоцит.

Это клетка веретеновидной, иногда

отростчатой формы (матка, эндокард,

аорта), длиной 20-500 мкм, с центрально

расположенным ядром. Цитолемма

гладкого миоцита образует многочисленные

впячивания – кавеолы (мелкие

пузырьки). Снаружи цитолемму покрывает

тонкая базальная мембрана. В базальной

мембране каждого миоцита есть отверстия,

где клетки контактируют друг с другом

при помощи нексусов, осуществляющих

метаболические связи.

Структурной

единицей ее является гладкий миоцит.

Это клетка веретеновидной, иногда

отростчатой формы (матка, эндокард,

аорта), длиной 20-500 мкм, с центрально

расположенным ядром. Цитолемма

гладкого миоцита образует многочисленные

впячивания – кавеолы (мелкие

пузырьки). Снаружи цитолемму покрывает

тонкая базальная мембрана. В базальной

мембране каждого миоцита есть отверстия,

где клетки контактируют друг с другом

при помощи нексусов, осуществляющих

метаболические связи.

Органеллы общего значения – комплекс Гольджи, митохондрии, свободные рибосомы, саркоплазматическая сеть – локализуются в основном около полюсов ядра. Наиболее развитыми и многочисленными из них являются митохондрии. Саркоплазматическая сеть участвует в синтезе гликозаминогликанов и белковых молекул, из которых осуществляется сборка компонентов базальной мембраны, волокон, аморфного вещества, окружающих клетки. Синтетическая способность дефинитивных миоцитов снижается. Длинные узкие трубочки гладкой саркоплазматической сети, примыкают к кавеолам и вместе с ними служат для депонирования ионов кальция.

+Специальные органеллы видны в виде нитей, ориентированных преимущественно вдоль длинной оси клетки и не имеющих поперечной исчерченности. В цитоплазме миоцитов стабильно выявляются только тонкие нити – миофиламенты, состоящие из белка актина. Они прикрепляются на внутренней стороне цитолеммы, образуя плотные тельца, состоящие из белка актинина. При изменении мембранного потенциала клетки ионы кальция, поступающие из депо, активируют сборку миозиновых (более толстых) нитей и их взаимодействие с актиновыми. По мере образования актин-миозиновых мостиков происходит смещение актиновых миофиламентов навстречу друг другу, тяга передается на цитолемму, и клетка укорачивается. При уменьшении содержания кальция миозин теряет сродство к актину. В результате начинается расслабление миоцита и разборка миозиновых нитей. Сокращение медленное, тоническое.

Иннервация гладкой мышечной ткани осуществляется вегетативной нервной системой – симпатическими и парасимпатическими нервными волокнами, терминали которых формируют варикозные расширения на гладкомышечных клетках. Гладкие миоциты функционируют не изолированно, а клеточными комплексами. Клетки контактируют друг с другом при помощи нексусов. Последние способствуют проведению возбуждения от клетки к клетке, охватывая сразу группу миоцитов. В составе комплексов есть также миоциты-пейсмекеры, которые сами генерируют потенциал действия и передают его соседним клеткам.

Вокруг каждого гладкого миоцита из ретикулярных, эластических и коллагеновых волокон образуется сетка – эндомизий. Группы из 10-12 клеток объединяются в мышечные пласты, окруженные соединительной тканью с кровеносными сосудами и нервами, называемой перимизием. В органах пучки мышечных клеток формируют слои мышечной ткани. Совокупность пучков образует мышцу, которая окружена более толстой прослойкой соединительной ткани – эпимизием.