- •0Вопросы к экзамену по дисциплине «гистология»

- •1. Физико-химическое строение протоплазмы.

- •2. Схема строения клетки.

- •3. Строение и функции клеточной оболочки (над-, субмембранный комплекс и плазмалемма).

- •4. Процесс поступления и выделения из клетки различных веществ. Активный и пассивный перенос, фагоцитоз и пиноцитоз.

- •5. Строение протоплазмы. Роль мембран в строении различных компонентов клетки.

- •6. Органеллы общего значения, их характеристика.

- •7. Мембранные органеллы. Их строение и функции.

- •8. Немембранные органеллы, их строение и функции.

- •9.Субмикроскопические органеллы клетки, строение и роль

- •10. Микроскопические органеллы клетки, строение и роль.

- •11. Процесс секреции и участие в нем различных компонентов клетки.

- •12. Органеллы специального назначения. Строение и роль.

- •13. Включения, их виды и значение.

- •14. Строение и функции днк и рнк.

- •15. Жизненный цикл клетки. Основные процессы в каждом из периодов.

- •16. Митотический цикл клетки.

- •17. Интерфаза, её периоды.

- •18. Ядро. Строение и функции.

- •19. Митоз

- •20. Цикличность преобразования хромосом и строение метафазной и анафазной хромосомы. Роль хромосом во время деления клетки и в интеркинетический период.

- •21. Способы деления клетки и их значение

- •22. Мейоз и его значение

- •Профаза мейоза I (2n4c). Более подробно в вопросе 23

- •Метафаза мейоза I (2n4c)

- •Анафаза мейоза I (хромосомный набор к концу анафазы: у полюсов — 1n2c, в клетке — 2n4c)

- •Т елофаза мейоза I (1n2c)

- •23. Профаза редукционного деления мейоза

- •24. Сперматогенез.

- •25. Процесс формирования и строение зрелого спермия.

- •26. Оогенез.

- •27. Период роста оогенеза: процессы, происходящие в фолликуле и ооците 1 порядка.

- •28. Общие и отличительные черты сперматогенеза и оогенеза.

- •29. Этапы оплодотворения и его биологическое значение.

- •30. Виды яйцеклеток по количеству и расположению желтка и связь с характером дробления зиготы. Характеристика цело-, амфи-, стерро-, и дискобластулы.

- •31. Типы гаструляции. Различия в процессе гаструляции ланцетника и млекопитающих.

- •32. Провизорные органы млекопитающих, их образование и значение.

- •33. Образование плодных оболочек млекопитающих, их особенности у лошади и к.Р.С.

- •34. Образование мезодермы и хорды у ланцетника и млекопитающих.

- •35. Дифференцировка мезодермы и её производные.

- •36. Строение плаценты. Виды плацент по расположению ворсинок и по связи материнской и детской частей.

- •37. Образование осевых органов зародыша ланцетника и млекопитающих. (подробнее в 38)

- •38. Этапы внутриутробного развития млекопитающих. Влияние различных факторов на эмбриогенез, критические периоды развития млекопитающих.

- •39. Понятие о ткани. Общая характеристика типов тканей.

- •40. Общие признаки эпителиальных тканей, их классификация.

- •41. Покровные эпителии, их строение, происхождение и расположение в организме.

- •42. Выстилающие эпителии, их строение, происхождение и расположение в организме.

- •43. Железистые эпителии, их строение, происхождение и расположение в организме. Классификация и характеристика желез.

- •44. Характеристика однослойных эпителиев по строению, расположению в организме и происхождению.

- •45 Характеристика многослойных эпителиев по строению, расположению в организме и происхождению

- •46. Строение типичной железистой клетки, виды секретов. Секреторный цикл, типы секреции.

- •47. Происхождение строение и значение мезенхимы. Характеристика опорно-трофического типа тканей.

- •48. Кровь.

- •49.Строение и функции эритроцитов.

- •50. Строение и функции гранулоцитов.

- •51. Строение и функции агранулоцитов.

- •52. Общая характеристика рыхлой соединительной ткани.

- •53. Характеристика клеток рыхлой соединительной ткани.

- •54. Характеристика межклеточного вещества рыхлой соединительной ткани.

- •55. Соединительные ткани со специальными свойствами.

- •56. Плотные соединительные ткани - виды, строение, расположение в организме.

- •57. Хрящевые ткани – виды, строение, расположение в организме.

- •58. Общая характеристика и виды костной ткани.

- •59. Строение и перестройка пластинчатой костной ткани.

- •60. Общая характеристика и виды мышечных тканей

- •61. Гладкая мышечная ткань

- •62. Строение поперечнополосатой скелетной мышечной ткани.

- •63. Строение мышечного волокна, миофибриллы и механизм мышечного сокращения.

- •64. Сердечная мышечная ткань.

- •65. Общая характеристика нервной ткани

- •66. Виды нейроглии и ее функции

- •67. Строение нейрона, виды нейронов по структуре, и по функции

- •68.Строение и характер функционирования безмиелиновых и миелиновых нервных волокон

- •69. Строение нерва. Нервные окончания, их классификация по структуре и функции.

- •70. Гистологическое строение спинного мозга.

- •71. Рефлекторная дуга.

- •72. Гистологическое строение коры головного мозга.

- •73. Гистологическое строение коры мозжечка

- •74. Общая характеристика эндокринной системы и классификация желез внутренней секреции

- •75. Строение гипофиза и характеристика его железистых клеток.

- •76. Строение щитовидной железы и характер ее функционирования.

- •77. Строение и функции надпочечников.

- •80. Строение и функции волоса и волосяного покрова

- •81. Строение и характер функционирования потовых и сальных желёз

- •82. Анатомо-гистологическое строение молочной железы. Различия в строении лактирующей и нелактирующей желёз

- •83. Характеристика мякишей, рогов, копыт, копытец

- •84. Строение компактного органа на примере слюнной железы

- •85. Строение трубкообразного органа (на примере пищевода).

- •86. Гистологическое строение и функции поджелудочной железы и печени.

- •87. Гистологическое строение трахеи и лёгких.

- •88.Гистологическое строение почки и мочевого пузыря.

- •89.Гистологическое строение желудка

- •90. Гистологическое строение тонкого отдела (на примере 12-перстной кишки) и толстого отдела кишечника.

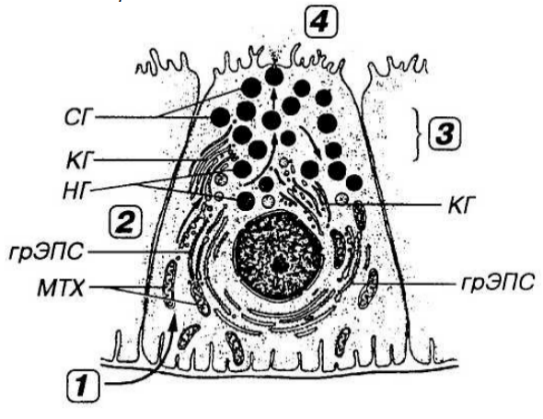

46. Строение типичной железистой клетки, виды секретов. Секреторный цикл, типы секреции.

Железы выполняют секреторную функцию, вырабатывая и выделяя разнообразные продукты (секреты), обеспечивающие различные функции организма. Большинство желез образовано эпителиальной тканью (железистым эпителием), хотя той или иной способностью к секреции обладают все ткани.

Строение и гистофизиология желез Железистые клетки специализированы на выработке секретов, поэтому для них характерны все признаки клеток с активно протекающими синтетическими процессами. Ядро гландулоцитов — обычно крупное, с преобладанием эухроматина, одним или несколькими крупными ядрышками. Его положение в клетке может изменяться в разные фазы секреторного цикла, например, оно может смещаться к базальному полюсу при накоплении секреторных гранул в апикальном. Цитоплазма гландулоцитов содержит мощно развитый синтетический аппарат, морфологические и функциональные особенности которого зависят от химической природы продуцируемого секрета. Процессы синтеза и выделения веществ требуют значительного количества энергии, которая вырабатывается большим числом митохондрий, находящихся в цитоплазме. Избыток синтезируемых продуктов часто удаляется внутриклеточным механизмом кринофагии, что обусловлено хорошим развитием лизосомального аппарата. Распределение органелл в цитоплазме клеток желез неравномерно в связи с их выраженной полярностью.

С труктурно-функциональная

организация железистой клетки в

секреторном цикле. 1 — фаза поглощения

исходных веществ, 2 — фаза синтеза

секрета, 3 — фаза накопления синтезированного

продукта, 4 — фаза выведения секрета.

МТХ — митохондрии, КГ — комплекс Гольджи,

НГ- незрелые гранулы, СГ — секреторные

гранулы (зрелые).

труктурно-функциональная

организация железистой клетки в

секреторном цикле. 1 — фаза поглощения

исходных веществ, 2 — фаза синтеза

секрета, 3 — фаза накопления синтезированного

продукта, 4 — фаза выведения секрета.

МТХ — митохондрии, КГ — комплекс Гольджи,

НГ- незрелые гранулы, СГ — секреторные

гранулы (зрелые).

Секреторный цикл.

Процесс секреции в железистых клетках протекает циклически и включает четыре фазы, которые могут в различной степени взаимно перекрываться:

(1) фазу поглощения исходных веществ,

(2) фазу синтеза секрета,

(3) фазу накопления синтезированного продукта,

(4) фазу выведения секрета.

1. Фаза поглощения исходных веществ, служащих субстратами для синтеза секреторного продукта, обеспечивается высокой активностью транспортных механизмов, связанных с плазмолеммой базального полюса клетки, через который указанные вещества поступают из крови. В некоторых клетках субстраты для синтеза могут в значительных количествах запасаться в цитоплазме.

2. Фаза синтеза секрета связана с процессами транскрипции и трансляции, деятельностью грЭПС и комплекса Гольджи, аЭПС и митохондрий с тубулярно-везикулярными кристами. Синтезированный продукт в комплексе Гольджи или внутри секреторных гранул нередко претерпевает пост трансляционные изменения, обусловленные действием различных ферментов ("дозревает").

3. Фаза накопления синтезированного продукта в цитоплазме железистых клеток обычно проявляется нарастанием содержания секреторных гранул, которые в некоторых случаях могут укрупняться, сливаясь друг с другом. Переполнению цитоплазмы секреторными гранулами препятствует механизм лизосомального разрушения их избытка — кринофагия. Скопления гранул располагаются преимущественно у апикального полюса клеток экзокринных желез и у базального — в клетках эндокринных желез. Некоторые виды синтезированных продуктов не накапливаются в цитоплазме железистых клеток, а по мере образования, по-видимому, сразу же из нее выводятся.

4. Фаза выведения секрета может осуществляться несколькими механизмами. Наиболее часто происходит экзоцитоз содержимого секреторных гранул путем слияния мембраны их гранул с плазмолеммой и выделения синтезированного продукта за пределы клетки. Встроенная в плазмолемму мембрана секреторных гранул затем отделяется из нее в цитоплазму механизмом эндоцитоза и возвращается в комплекс Гольджи для повторного использования. Некоторые секреты выделяются из клетки механизмами диффузии.

Классификация желез

Существует несколько классификаций желез, которые основаны на учете различных признаков. Железы подразделяются:

1) по числу клеток— на одноклеточные (например, бокаловидные клетки, клетки диффузной эндокринной системы) и многоклеточные (большинство желез);

2) по уровню организации — на входящие в состав различных органов в качестве их компонентов (например, железы слизистых оболочек) или являющиеся самостоятельными анатомически оформленными органами (например, крупные слюнные железы, печень, поджелудочная железа, щитовидная железа и др.);

3) по расположению (относительно эпителиального пласта) — на эндоэпителиальные и экзоэпителиальные, т.е. лежащие в пределах эпителиального пласта или вне его, соответственно. Большинство желез относится к экзоэпителиальным;

4) по месту (направлению) выведения секрета — на эндокринные (выделяющие секреторные продукты, называемые гормонами, в кровь) и экзокринные (выделяющие секреты на поверхность тела или в просвет внутренних органов);

5) по механизму (способу) выведения секрета на мерокринные (без нарушения структуры клетки), апокринные (с отделением в секрет части апикальной цитоплазмы) и голокринные (с полным разрушением клеток и выделением их фрагментов в секрет). В организме человека большинство желез относится к мерокринным; апокринных желез немного (например, часть потовых и молочные), к голокринным относятся лишь сальные железы. В клетках некоторых желез выведение секрета осуществляется одновременно двумя механизмами — апокринным и мерокринным. 6) по химическому составу вырабатываемого секрета — на белковые (серозные), слизистые, смешанные (белковослизистые), липидные и др. Характеристики (5) и (6) используются преимущественно в отношении экзокринных желез.

Классификация

экзокринных желез в зависимости от

количества клеток, входящих в их состав.

Классификация

экзокринных желез в зависимости от

количества клеток, входящих в их состав.

1 — одноклеточные эндоэпителиальные железы (бокаловидные клетки); 2- многоклеточная эндоэпителиальная железа (слизистой оболочки полости носа); 3- многоклеточная .

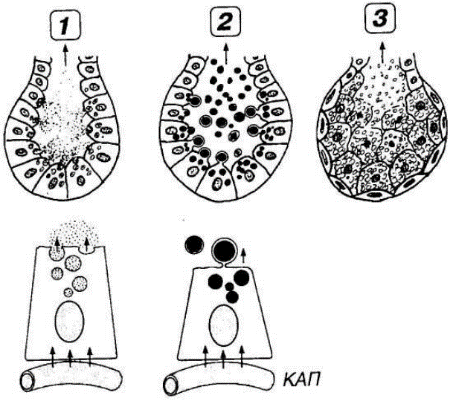

Классификация экзокринных желез в зависимости от механизмов выведения секрета из гландулоцитов.

1

— мерокринная железа (секреция

осуществляется без нарушения структуры

клетки): секреторные продукты, накопившиеся

в гранулах, выводятся из клеток после

слияния мембраны гранул с плазмолеммой

апикальной части клетки;

1

— мерокринная железа (секреция

осуществляется без нарушения структуры

клетки): секреторные продукты, накопившиеся

в гранулах, выводятся из клеток после

слияния мембраны гранул с плазмолеммой

апикальной части клетки;

2 — апокринная железа (секреция осуществляется с отделением в секрет части апикальной цитоплазмы, содержащей накопленный секреторный продукт). Под рисунками концевых отделов показаны железистые клетки, захватывающие вещества, необходимые для синтеза секрета, из капилляров (КАП) и выделяющие готовые продукты механизмами мерокринной или апокринной секреции, соответственно;

3 — голокринная железа (секреция осуществляется с полным разрушением клеток и выделением их фрагментов в секрет). Убыль зрелых клеток вследствие цитолиза уравновешивается активным размножением камбиальных клеток, расположенных на базальной мембране.

Эндокринные железы продуцируют гормоны — вещества различной химической природы, циркулирующие в крови в низких концентрациях и обладающие высокой биологической активностью. Эндокринные железы имеют различное строение и уровень организации — от одноклеточных до сравнительно крупных органных образований (например, щитовидная железа, надпочечники, гипофиз, эпифиз). Синтезированные клетками эндокринных желез продукты (гормоны) выводятся через базальный полюс клетки; выводные протоки в таких железах отсутствуют.

Экзокринные железы вырабатывают разнообразные по химической природе и функциональному значению секреты и так же, как и эндокринные железы, различаются по строению и уровню организации. В экзокринных железах выделяют (1) концевые (секреторные) отделы и (2) выводные протоки. 1. Концевые (секреторные) отделы состоят из железистых клеток, которые продуцируют секрет. В некоторых железах, образованных эпителиями эпидермального типа, концевые отделы помимо железистых клеток содержат особые отростчатые миоэпителиальные клетки — видоизмененные эпителиоциты с развитым сократительным аппаратом. Миоэпителиальные клетки своими отростками охватывают снаружи железистые и, сокращаясь, способствуют выведению секрета из концевого отдела. 2. Выводные протоки связывают концевые отделы с покровными эпителиями и обеспечивают выделение синтезированных продуктов на поверхность тела или в полость органов. Как правило, их клетки не обладают секреторной функцией, хотя могут влиять на конечный состав выводимого секрета, в частности, изменяя содержание ионов и воды (например, в потовых и слюнных железах). Мелкие протоки отдельных желез могут содержать миоэпителиальные клетки (в тех случаях, когда они имеются в концевых отделах). Во многих крупных железах выводные протоки образуют сложную систему, различные участки которой выполняют специализированные функции и обладают неодинаковым строением. Разделение на концевые отделы и выводные протоки затруднено в некоторых железах (например, желудка, матки), так как все их клетки обладают свойствами секреторных.

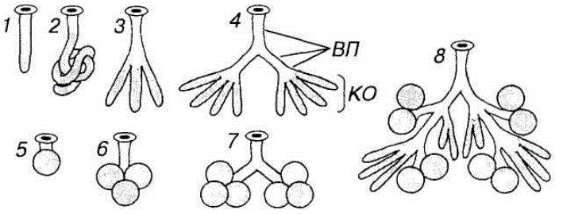

Морфологическая классификация экзокринных желез основана на структурных признаках их концевых отделов и выводных протоков. Железы подразделяются

1) по форме концевых отделов — на трубчатые и альвеолярные (сферические); при наличии обеих форм железы называются трубчато-альвеолярными или альвеолярно-трубчатыми;

2) по ветвлению концевых отделов — на неразветвленные и разветвленные;

3) по ветвлению выводных протоков — на простые (с неразветвленным протоком) и сложные (с разветвленными протоками).

1

— простая неразветвленная трубчатая

железа, 2 — простая неразветвленная

трубчатая железа с концевым отделом в

виде клубочка, 3 — простая разветвленная

трубчатая железа, 4 — сложная разветвленная

трубчатая железа, 5 — простая неразветвленная

альвеолярная железа, 6 — простая

разветвленная альвеолярная железа, 7 —

сложная разветвленная альвеолярная

железа, 8 — сложная разветвленная

альвеолярно-трубчатая железа. КО

-концевой отдел, ВП — выводной проток

1

— простая неразветвленная трубчатая

железа, 2 — простая неразветвленная

трубчатая железа с концевым отделом в

виде клубочка, 3 — простая разветвленная

трубчатая железа, 4 — сложная разветвленная

трубчатая железа, 5 — простая неразветвленная

альвеолярная железа, 6 — простая

разветвленная альвеолярная железа, 7 —

сложная разветвленная альвеолярная

железа, 8 — сложная разветвленная

альвеолярно-трубчатая железа. КО

-концевой отдел, ВП — выводной проток

Развитие эндокринных и экзокринных желез на начальных этапах осуществляется сходным образом — путем формирования покровным эпителием тяжа, внедряющегося в подлежащую мезенхиму, которая оказывает на него индуцирующее воздействие. В дальнейшем этот тяж растет вследствие интенсивного деления его клеток. В экзокринных железах эпителиальные клетки, расположенные в дистальных участках этого тяжа, дифференцируясь, приобретают признаки секреторных клеток и формируют концевые отделы. Эпителиальные клетки проксимальной части тяжа образуют выводные протоки — систему трубочек, связывающих концевые отделы с покровным эпителием в области начального формирования закладки железы. В эндокринных железах клетки дистальной части эпителиального тяжа дифференцируются в секреторные и вступают в связь с многочисленными формирующимися сосудами; проксимальная часть тяжа разрушается, вследствие чего эндокринная железа утрачивает связь с покровным эпителием, давшим начало ее закладке. При аномалиях развития такая связь может сохраняться, а проксимальная часть эпителиального тяжа — формировать подобие выводного протока.