- •0Вопросы к экзамену по дисциплине «гистология»

- •1. Физико-химическое строение протоплазмы.

- •2. Схема строения клетки.

- •3. Строение и функции клеточной оболочки (над-, субмембранный комплекс и плазмалемма).

- •4. Процесс поступления и выделения из клетки различных веществ. Активный и пассивный перенос, фагоцитоз и пиноцитоз.

- •5. Строение протоплазмы. Роль мембран в строении различных компонентов клетки.

- •6. Органеллы общего значения, их характеристика.

- •7. Мембранные органеллы. Их строение и функции.

- •8. Немембранные органеллы, их строение и функции.

- •9.Субмикроскопические органеллы клетки, строение и роль

- •10. Микроскопические органеллы клетки, строение и роль.

- •11. Процесс секреции и участие в нем различных компонентов клетки.

- •12. Органеллы специального назначения. Строение и роль.

- •13. Включения, их виды и значение.

- •14. Строение и функции днк и рнк.

- •15. Жизненный цикл клетки. Основные процессы в каждом из периодов.

- •16. Митотический цикл клетки.

- •17. Интерфаза, её периоды.

- •18. Ядро. Строение и функции.

- •19. Митоз

- •20. Цикличность преобразования хромосом и строение метафазной и анафазной хромосомы. Роль хромосом во время деления клетки и в интеркинетический период.

- •21. Способы деления клетки и их значение

- •22. Мейоз и его значение

- •Профаза мейоза I (2n4c). Более подробно в вопросе 23

- •Метафаза мейоза I (2n4c)

- •Анафаза мейоза I (хромосомный набор к концу анафазы: у полюсов — 1n2c, в клетке — 2n4c)

- •Т елофаза мейоза I (1n2c)

- •23. Профаза редукционного деления мейоза

- •24. Сперматогенез.

- •25. Процесс формирования и строение зрелого спермия.

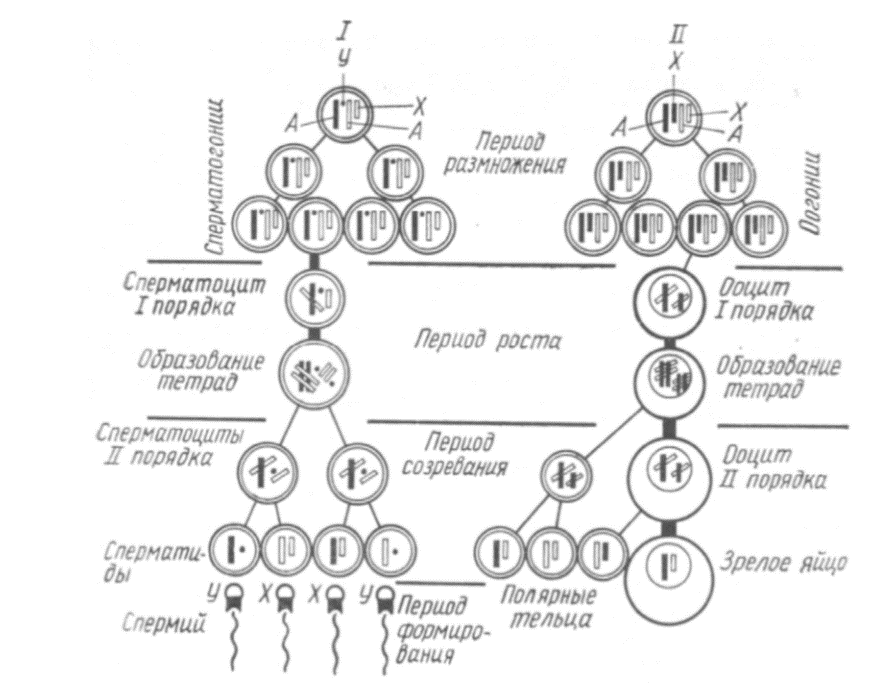

- •26. Оогенез.

- •27. Период роста оогенеза: процессы, происходящие в фолликуле и ооците 1 порядка.

- •28. Общие и отличительные черты сперматогенеза и оогенеза.

- •29. Этапы оплодотворения и его биологическое значение.

- •30. Виды яйцеклеток по количеству и расположению желтка и связь с характером дробления зиготы. Характеристика цело-, амфи-, стерро-, и дискобластулы.

- •31. Типы гаструляции. Различия в процессе гаструляции ланцетника и млекопитающих.

- •32. Провизорные органы млекопитающих, их образование и значение.

- •33. Образование плодных оболочек млекопитающих, их особенности у лошади и к.Р.С.

- •34. Образование мезодермы и хорды у ланцетника и млекопитающих.

- •35. Дифференцировка мезодермы и её производные.

- •36. Строение плаценты. Виды плацент по расположению ворсинок и по связи материнской и детской частей.

- •37. Образование осевых органов зародыша ланцетника и млекопитающих. (подробнее в 38)

- •38. Этапы внутриутробного развития млекопитающих. Влияние различных факторов на эмбриогенез, критические периоды развития млекопитающих.

- •39. Понятие о ткани. Общая характеристика типов тканей.

- •40. Общие признаки эпителиальных тканей, их классификация.

- •41. Покровные эпителии, их строение, происхождение и расположение в организме.

- •42. Выстилающие эпителии, их строение, происхождение и расположение в организме.

- •43. Железистые эпителии, их строение, происхождение и расположение в организме. Классификация и характеристика желез.

- •44. Характеристика однослойных эпителиев по строению, расположению в организме и происхождению.

- •45 Характеристика многослойных эпителиев по строению, расположению в организме и происхождению

- •46. Строение типичной железистой клетки, виды секретов. Секреторный цикл, типы секреции.

- •47. Происхождение строение и значение мезенхимы. Характеристика опорно-трофического типа тканей.

- •48. Кровь.

- •49.Строение и функции эритроцитов.

- •50. Строение и функции гранулоцитов.

- •51. Строение и функции агранулоцитов.

- •52. Общая характеристика рыхлой соединительной ткани.

- •53. Характеристика клеток рыхлой соединительной ткани.

- •54. Характеристика межклеточного вещества рыхлой соединительной ткани.

- •55. Соединительные ткани со специальными свойствами.

- •56. Плотные соединительные ткани - виды, строение, расположение в организме.

- •57. Хрящевые ткани – виды, строение, расположение в организме.

- •58. Общая характеристика и виды костной ткани.

- •59. Строение и перестройка пластинчатой костной ткани.

- •60. Общая характеристика и виды мышечных тканей

- •61. Гладкая мышечная ткань

- •62. Строение поперечнополосатой скелетной мышечной ткани.

- •63. Строение мышечного волокна, миофибриллы и механизм мышечного сокращения.

- •64. Сердечная мышечная ткань.

- •65. Общая характеристика нервной ткани

- •66. Виды нейроглии и ее функции

- •67. Строение нейрона, виды нейронов по структуре, и по функции

- •68.Строение и характер функционирования безмиелиновых и миелиновых нервных волокон

- •69. Строение нерва. Нервные окончания, их классификация по структуре и функции.

- •70. Гистологическое строение спинного мозга.

- •71. Рефлекторная дуга.

- •72. Гистологическое строение коры головного мозга.

- •73. Гистологическое строение коры мозжечка

- •74. Общая характеристика эндокринной системы и классификация желез внутренней секреции

- •75. Строение гипофиза и характеристика его железистых клеток.

- •76. Строение щитовидной железы и характер ее функционирования.

- •77. Строение и функции надпочечников.

- •80. Строение и функции волоса и волосяного покрова

- •81. Строение и характер функционирования потовых и сальных желёз

- •82. Анатомо-гистологическое строение молочной железы. Различия в строении лактирующей и нелактирующей желёз

- •83. Характеристика мякишей, рогов, копыт, копытец

- •84. Строение компактного органа на примере слюнной железы

- •85. Строение трубкообразного органа (на примере пищевода).

- •86. Гистологическое строение и функции поджелудочной железы и печени.

- •87. Гистологическое строение трахеи и лёгких.

- •88.Гистологическое строение почки и мочевого пузыря.

- •89.Гистологическое строение желудка

- •90. Гистологическое строение тонкого отдела (на примере 12-перстной кишки) и толстого отдела кишечника.

23. Профаза редукционного деления мейоза

Мейоз состоит из 2-х последовательных делений:

I деление называется редукционное или уменьшительное.

II деление называется эквационное или уравнительное, т.е. идет по типу митоза (значит число хромосом в материнской и дочерних клетках остается прежним).

Профаза I – самая продолжительная фаза и ее условно делят на 5 стадий:

Лептонема (лептотена)– или стадия тонких нитей. Идет спирализация хромосом, хромосома состоит из 2-х хроматид, на еще тонких нитях хроматид видны утолщения или сгустки хроматина, которые называются – хромомерами.

2) Зигонема (зиготена, греч. сливающиеся нити) - стадия парных нитей. На этой стадии попарно сближаются гомологичные хромосомы (одинаковые по форме величине), они притягиваются и прикладываются друг к другу по всей длине, т.е. коньюгируют в области хромомеров. Это похоже на замок «молния». Пару гомологичных хромосом называют биваленты. Число бивалентов равно гаплоидному набору хромосом.

3) Пахинема (пахитена, греч. толстая) – стадия толстых нитей. Идет дальнейшая спирализация хромосом. Затем каждая гомологичная хромосома расщепляется в продольном направлении и становится хорошо видно, что каждая хромосома состоит из двух хроматид такие структуры называют тетрадами, т.е. 4 хроматиды. В это время идет кроссинговер, т.е. обмен гомологичными участками хроматид.

4) Диплонема (диплотена)– стадия двойных нитей. Гомологичные хромосомы начинают отталкиваться, отходят друг от друга, но сохраняют взаимосвязь при помощи мостиков – хиазм, это места где произойдет кроссинговер. В каждом соединении хроматид (т.е. хиазме), осуществляется обмен участками хроматид. Хромосомы спирализуются и укорачиваются.

5) Диакинез – стадия обособленных двойных нитей. На этой стадии хромосомы полностью уплотнены и интенсивно окрашиваются. Ядерная оболочка и ядрышки разрушаются. Центриоли перемещаются к полюсам клетки и образуют нити веретена деления.

Хромосомный набор профазы I составляет - 2п4с.

Таким образом, в профазу I происходит:

1. конъюгация гомологичных хромосом;

2. образование бивалентов или тетрад;

3. кроссинговер.

В зависимости от конъюгирования хроматид могут быть различные виды кроссинговера:

1 – правильный или неправильный;

2 – равный или неравный;

3 – цитологический или эффективный;

4 – единичный или множественный.

24. Сперматогенез.

Мужская половая клетка — спермий, или сперматозоид, была открыта Л. Левенгуком в 1675 г. Мужские половые клетки развиваются в семенниках.

В эмбриональный период онтогенеза первичные половые клетки вселяются в закладку семенных извитых канальцев семенника, неоднократно делятся и превращаются в первичные сперматогонии — стволовые клетки с пониженным обменом веществ, входящие в состав стенки семенных извитых канальцев. Дальнейшее развитие мужских половых клеток приостанавливается до начала полового созревания.

В

сперматогенезе принято различать четыре

стадии: размножения, роста, созревания

и формирования.

В

сперматогенезе принято различать четыре

стадии: размножения, роста, созревания

и формирования.

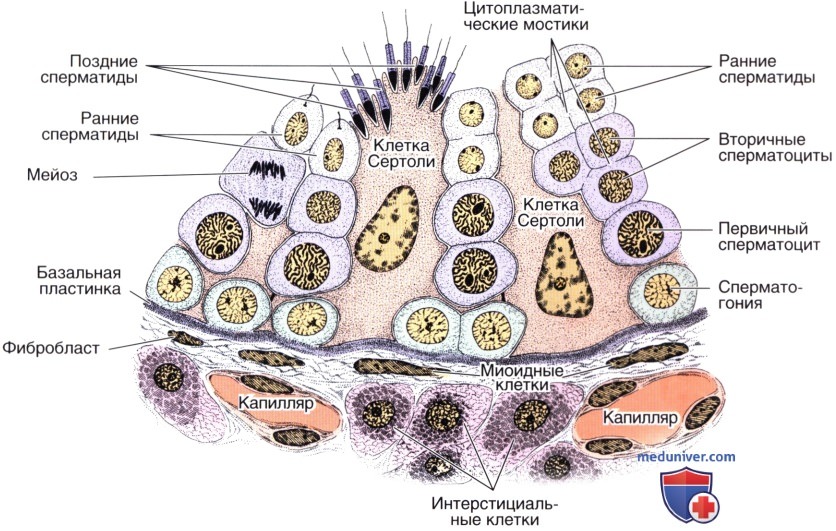

В стадии размножения происходит многократное митотическое деление сперматогоний. При этом часть половых клеток сохраняет все черты эмбриональности, остается стволовыми клетками и в дальнейшем является источником пополнения сперматогенного эпителия. Другая часть вступает на путь дифференцировки. И те и другие клетки называются сперматогониями, хотя и различаются по морфологическим признакам. Все сперматогоний прилежат к оболочке извитого канальца, располагаясь на базальной мембране. Это уплощенные или овальные клетки со светлой цитоплазмой и округлыми или овальными ядрами. Хроматин, вначале мелкодисперсный, с каждым делением становится все заметнее.

В стадии роста половая клетка называется сперматоцит I порядка. В это время в клетке идут активные процессы ассимиляции, дифференцировки органелл, синтез ДНК, размножение митохондрий делением. Увеличивается ядрышко. Клетка округливается, оттесняется от базальной мембраны по направлению к просвету канальца, увеличивается в размерах. По количеству хромосом сперматоцит 1 порядка считается диплоидным, а по содержанию ДНК тетраплоидным, так как каждая хромосома состоит из двух хроматид. В крупном округлом ядре его последовательно происходят преобразования хромосом, характерные для профазы 1 мейоза. Потеряв связь с базальной мембраной семенного извитого канальца, сперматоциты 1 порядка вступают в тесный контакт с поддерживающими клетками, которые называют также клетками Сертоли, фолликулярными, питающими, выстилающими, защитными и т. д. Это однослойный эпителий из очень крупных клеток. Поддерживающие клетки выполняют разнообразные функции (опорную, трофическую, защитную, гормональную, разграничительную, фагоцитарную, регуляторную, секреторную и др.) и строение их подвержено циклическим изменениям в зависимости от стадии развития половых клеток.

В стадии созревания происходит редукция числа хромосом в половых клетках в процессе двух делений созревания, быстро следующих друг за другом, то есть в процессе мейоза. В результате первого деления созревания редукционного деления мейоза из каждого сперматоцита 1 порядка образуеся два сперматоцита II порядка. Это короткоживущие клетки, более мелкие, чем сперматоциты 1 порядка. Они содержат гаплоидное число хромосом (но каждая хромосома состоит из двух хроматид) и тут же вступают во второе деление созревания — эквационное деление мейоза. В результате второго деления из каждого сперматоцита II порядка образуются две сперматиды — истинно гаплоидные клетки. У них в сравнении с соматическими клетками уменьшено вдвое не только количество хромосом, которое гаплоидно (1п), но и количество ДНК (1с). Кроме того, сперматиды различаются по половым хромосомам: половина их содержит Х-хромосому, а половина У-хромосому. Остальные хромосомы их отличаются и от родительских хромосом и друг от друга в разных клетках, так как произошел случайный обмен генами во время кроссинговера. Сперматиды, находятся в тесном контакте с клетками Сертоли. В процессе созревания они перемещаются все ближе к просвету канальца и все глубже проникают в цитоплазму поддерживающей клетки.

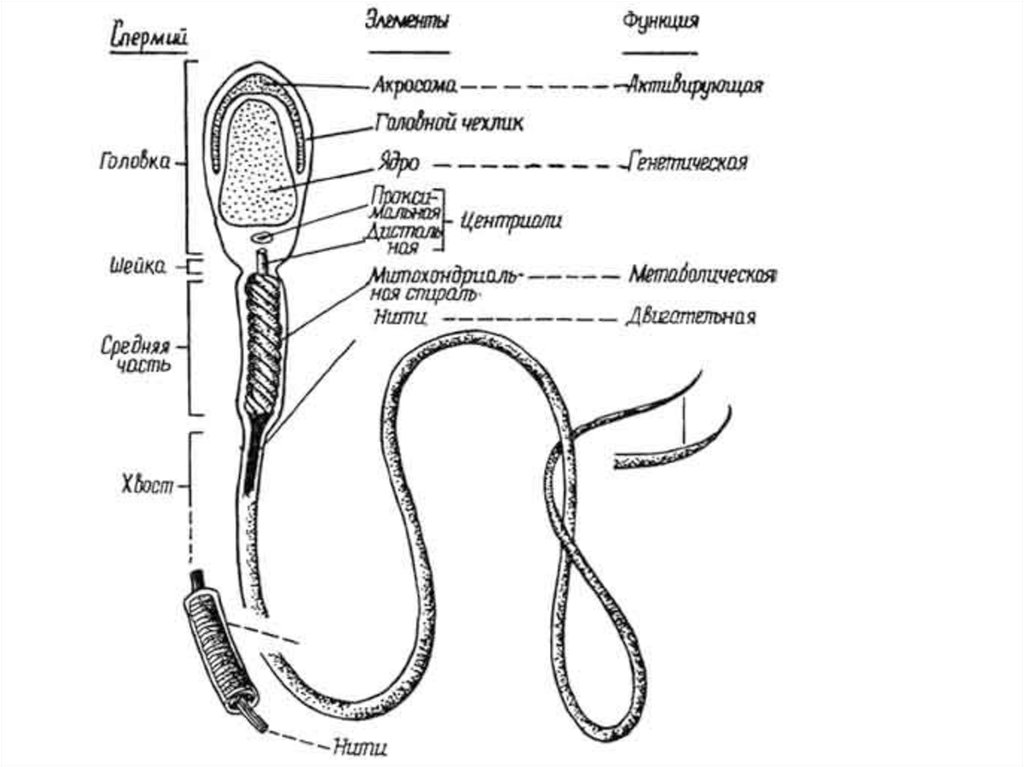

В стадии формирования сперматиды превращаются в спермий (сперматозоид). Данную стадию проходят одновременно все сперматиды одного клона. На нее приходится около 1/3 времени всего сперматогенеза. Сперматиды, только что появившиеся в результате второго деления созревания, — ранние сперматиды—это мелкие округлые клетки с небольшим округлым ядром, содержащим мелкогранулярный хроматин. В их цитоплазме имеются все органеллы общего значения.

Сперматиды в период формирования

располагаются в карманах — углублениях

на апикальном полюсе клетки Сертоли,

которые, вероятно, вырабатывают гормон,

регулирующий их дифференцировку. В

процессе дифференцировки на переднем

полюсе сперматиды в области комплекса

Гольджи развивается акросома —

с пецифическая

органелла, обеспечивающая растворение

оболочек яйцеклетки благодаря содержанию

большого количества гиалуронидазы и

других гидролитических ферментов.

пецифическая

органелла, обеспечивающая растворение

оболочек яйцеклетки благодаря содержанию

большого количества гиалуронидазы и

других гидролитических ферментов.

Акросома примыкает к ядру и по мере развития прикрывает его. Ядро вытягивается, уплощается и резко уплотняется. Происходит конденсация и специальная упаковка хромосом с помощью белков — протаминов. От центриоли отрастает жгутик, направленный в сторону, противоположную акросоме — к просвету канальца. Клетка принимает грушевидную форму. Сперматида все более удлиняется. Такая клетка называется поздней сперматидой. Когда процесс дифференцировки сперматиды завершается, она теряет связь с клеткой Сертоли и другими клетками своего клона и становится сперматозоидом.

Сформированные спермии млекопитающих, находящиеся в семенниках, еще не могут выполнять специфическую функцию —они не обладают способностью к активному движению и оплодотворению.

Из семенного извитого канальца спермин выносятся с током жидкости, заполняющей его просвет. Процесс созревания спермия продолжается во время его перемещения в половых путях самца и самки, вплоть до момента оплодотворения. При этом меняется строение оболочки спермия, его физико-

химическое

состояние. Так, пройдя придаток семенника,

спермий приобретают способность к

активному движению, их оболочка

покрывается углеводно-белковым слоем.

В половых путях самки в спермиях

происходят изменения, способствующие

контакту спермия с яйцеклеткой. При

этом жизнеспособность спермиев в половых

путях самки первоначально даже повышается

- увеличивается потребление кислорода,

вырабатывается больше энергии. Однако

в дальнейшем жизнеспособность,

оплодотворяющая способность спермиев

резко падает — происходит их старение.

химическое

состояние. Так, пройдя придаток семенника,

спермий приобретают способность к

активному движению, их оболочка

покрывается углеводно-белковым слоем.

В половых путях самки в спермиях

происходят изменения, способствующие

контакту спермия с яйцеклеткой. При

этом жизнеспособность спермиев в половых

путях самки первоначально даже повышается

- увеличивается потребление кислорода,

вырабатывается больше энергии. Однако

в дальнейшем жизнеспособность,

оплодотворяющая способность спермиев

резко падает — происходит их старение.