- •0Вопросы к экзамену по дисциплине «гистология»

- •1. Физико-химическое строение протоплазмы.

- •2. Схема строения клетки.

- •3. Строение и функции клеточной оболочки (над-, субмембранный комплекс и плазмалемма).

- •4. Процесс поступления и выделения из клетки различных веществ. Активный и пассивный перенос, фагоцитоз и пиноцитоз.

- •5. Строение протоплазмы. Роль мембран в строении различных компонентов клетки.

- •6. Органеллы общего значения, их характеристика.

- •7. Мембранные органеллы. Их строение и функции.

- •8. Немембранные органеллы, их строение и функции.

- •9.Субмикроскопические органеллы клетки, строение и роль

- •10. Микроскопические органеллы клетки, строение и роль.

- •11. Процесс секреции и участие в нем различных компонентов клетки.

- •12. Органеллы специального назначения. Строение и роль.

- •13. Включения, их виды и значение.

- •14. Строение и функции днк и рнк.

- •15. Жизненный цикл клетки. Основные процессы в каждом из периодов.

- •16. Митотический цикл клетки.

- •17. Интерфаза, её периоды.

- •18. Ядро. Строение и функции.

- •19. Митоз

- •20. Цикличность преобразования хромосом и строение метафазной и анафазной хромосомы. Роль хромосом во время деления клетки и в интеркинетический период.

- •21. Способы деления клетки и их значение

- •22. Мейоз и его значение

- •Профаза мейоза I (2n4c). Более подробно в вопросе 23

- •Метафаза мейоза I (2n4c)

- •Анафаза мейоза I (хромосомный набор к концу анафазы: у полюсов — 1n2c, в клетке — 2n4c)

- •Т елофаза мейоза I (1n2c)

- •23. Профаза редукционного деления мейоза

- •24. Сперматогенез.

- •25. Процесс формирования и строение зрелого спермия.

- •26. Оогенез.

- •27. Период роста оогенеза: процессы, происходящие в фолликуле и ооците 1 порядка.

- •28. Общие и отличительные черты сперматогенеза и оогенеза.

- •29. Этапы оплодотворения и его биологическое значение.

- •30. Виды яйцеклеток по количеству и расположению желтка и связь с характером дробления зиготы. Характеристика цело-, амфи-, стерро-, и дискобластулы.

- •31. Типы гаструляции. Различия в процессе гаструляции ланцетника и млекопитающих.

- •32. Провизорные органы млекопитающих, их образование и значение.

- •33. Образование плодных оболочек млекопитающих, их особенности у лошади и к.Р.С.

- •34. Образование мезодермы и хорды у ланцетника и млекопитающих.

- •35. Дифференцировка мезодермы и её производные.

- •36. Строение плаценты. Виды плацент по расположению ворсинок и по связи материнской и детской частей.

- •37. Образование осевых органов зародыша ланцетника и млекопитающих. (подробнее в 38)

- •38. Этапы внутриутробного развития млекопитающих. Влияние различных факторов на эмбриогенез, критические периоды развития млекопитающих.

- •39. Понятие о ткани. Общая характеристика типов тканей.

- •40. Общие признаки эпителиальных тканей, их классификация.

- •41. Покровные эпителии, их строение, происхождение и расположение в организме.

- •42. Выстилающие эпителии, их строение, происхождение и расположение в организме.

- •43. Железистые эпителии, их строение, происхождение и расположение в организме. Классификация и характеристика желез.

- •44. Характеристика однослойных эпителиев по строению, расположению в организме и происхождению.

- •45 Характеристика многослойных эпителиев по строению, расположению в организме и происхождению

- •46. Строение типичной железистой клетки, виды секретов. Секреторный цикл, типы секреции.

- •47. Происхождение строение и значение мезенхимы. Характеристика опорно-трофического типа тканей.

- •48. Кровь.

- •49.Строение и функции эритроцитов.

- •50. Строение и функции гранулоцитов.

- •51. Строение и функции агранулоцитов.

- •52. Общая характеристика рыхлой соединительной ткани.

- •53. Характеристика клеток рыхлой соединительной ткани.

- •54. Характеристика межклеточного вещества рыхлой соединительной ткани.

- •55. Соединительные ткани со специальными свойствами.

- •56. Плотные соединительные ткани - виды, строение, расположение в организме.

- •57. Хрящевые ткани – виды, строение, расположение в организме.

- •58. Общая характеристика и виды костной ткани.

- •59. Строение и перестройка пластинчатой костной ткани.

- •60. Общая характеристика и виды мышечных тканей

- •61. Гладкая мышечная ткань

- •62. Строение поперечнополосатой скелетной мышечной ткани.

- •63. Строение мышечного волокна, миофибриллы и механизм мышечного сокращения.

- •64. Сердечная мышечная ткань.

- •65. Общая характеристика нервной ткани

- •66. Виды нейроглии и ее функции

- •67. Строение нейрона, виды нейронов по структуре, и по функции

- •68.Строение и характер функционирования безмиелиновых и миелиновых нервных волокон

- •69. Строение нерва. Нервные окончания, их классификация по структуре и функции.

- •70. Гистологическое строение спинного мозга.

- •71. Рефлекторная дуга.

- •72. Гистологическое строение коры головного мозга.

- •73. Гистологическое строение коры мозжечка

- •74. Общая характеристика эндокринной системы и классификация желез внутренней секреции

- •75. Строение гипофиза и характеристика его железистых клеток.

- •76. Строение щитовидной железы и характер ее функционирования.

- •77. Строение и функции надпочечников.

- •80. Строение и функции волоса и волосяного покрова

- •81. Строение и характер функционирования потовых и сальных желёз

- •82. Анатомо-гистологическое строение молочной железы. Различия в строении лактирующей и нелактирующей желёз

- •83. Характеристика мякишей, рогов, копыт, копытец

- •84. Строение компактного органа на примере слюнной железы

- •85. Строение трубкообразного органа (на примере пищевода).

- •86. Гистологическое строение и функции поджелудочной железы и печени.

- •87. Гистологическое строение трахеи и лёгких.

- •88.Гистологическое строение почки и мочевого пузыря.

- •89.Гистологическое строение желудка

- •90. Гистологическое строение тонкого отдела (на примере 12-перстной кишки) и толстого отдела кишечника.

17. Интерфаза, её периоды.

Интерфаза (англ. interphase) — период клеточного цикла, разделенный на G1-,G₀-, S- и G2-фазы. Во время интерфазы идёт подготовка к делению: растёт, удваивает количество цитоплазмы, клеточных белков и органелл. В S-фазе происходит удвоение ДНК и центросом.

G1-фаза (пресинтетическая) – фаза контроля условий. Её продолжительность в значительной мере определяется внешними условиями и сигналами от других клеток. Если условия не благоприятны для деления, то клетка задерживает прохождение через фазу G1 и может уйти в особое покоящееся состояние — G0.

G₀-фаза (фаза покоя) – период покоя. Рассматривается как растянутая G1-фаза, когда клетка ни делится, ни готовится к делению, или как отдельная стадия покоя вне клеточного цикла. Некоторые типы клеток, как, например, нервные клетки или клетки сердечной мышцы, вступают в состояние покоя при достижении зрелости, но выполняют свои главные функции на протяжении всей жизни организма.

S-фаза (синтетическая) – рост клетки, удвоение ДНК и центросом. На удвоение ДНК приходится значительная часть клеточного цикла. Репликация ДНК активируется один раз в клеточный цикл специальными циклинзависимыми киназами.

G2-фаза (постсинтетическая) – период быстрого клеточного роста и синтеза белка, подготовка к делению. Эта фаза не обязательна, к примеру – клетки зародыша лягушки Xenopus и некоторых раковых опухолей переходят к митозу сразу после удвоения ДНК (S-фазы).

18. Ядро. Строение и функции.

Ядро – крупнейшая органелла эукариотической клетки. Составляет около 10 % объёма. Ядерная оболочка состоит из двух мембран и полностью окружает ядро. Выполняет функцию барьера. Наружная мембрана продолжается в мембрану шероховатого эндоплазматического ретикулума и покрыта рибосомами.

Ядерные поры, представляющие собой заполненные водой каналы в ядерной оболочке, состоят из множества белков – нуклеопорин. Внутри ядро заполнено нуклеоплазмой – вязкой жидкостью, по химическому составу близка к цитозолю, окружающему ядро.

В ядре находится большая часть генетического материала клетки, представленного линейными молекулами ДНК, организованные в структуры – хромосомы.

В ядре клеток млекопитающих содержится ряд дискретных субкомпартментов, которые называются ядерными тельцами. Они осуществляют компартментализацию ядра, создавая внутри него отдельные пространства, которые обладают определёнными свойствами.

Ядрышко — это отдельная плотная структура в ядре. Не окружена мембраной и формируется в области расположения тандемных повторов генов рибосомной РНК, называемых ядрышковыми организаторами. Главная функция ядрышка — синтез рРНК и образование рибосом.

Функции:

Функции:

Контроль наследственных характеристик;

Хранилище наследственного материала;

Хранилище белков и РНК в ядрышке;

Репликация ДНК;

Синтез белка, деление, рост;

Производство рибосом в ядрышке.

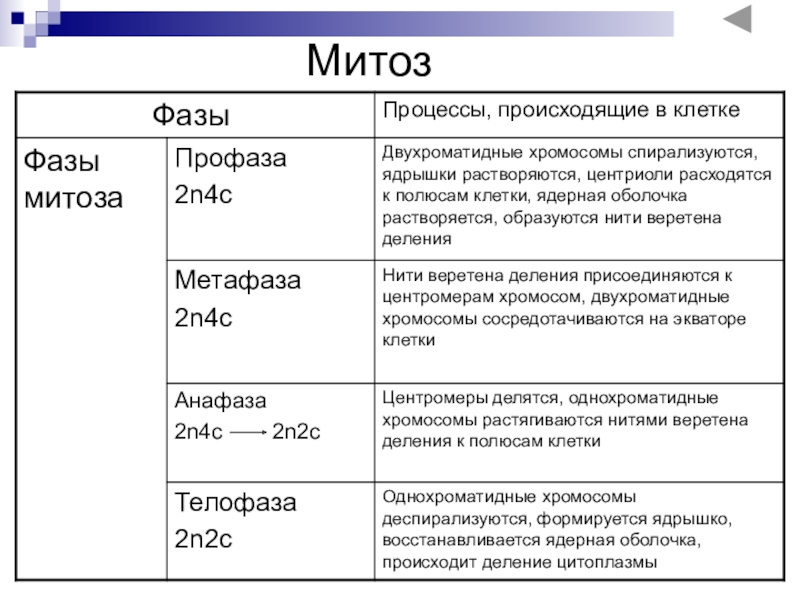

19. Митоз

Митоз – непрямое деление клетки, самый распространённый способ репродукции эукариотических клеток.

Биологическое значение – одинаковое распределение хромосом между дочерними ядрами.

Итог – образование генетически идентичных дочерних клеток и сохранение преемственности в ряду клеточных поколений.

Фазы митоза:

Профаза – конденсация хромосом; образование веретена деления; распад ядрышка (необязательно); распад ядерной мембраны; хромосомы перемещаются на экватор веретена деления.

Метафаза – образование экваториальной пластинки.

Анафаза – разделение и последующее расхождение сестринских хроматид в направлении противоположных полюсов.

Телофаза – остановка сестринских хроматид у противоположных полюсов; деконденсация хромосом; образование ядер дочерних клеток и разборка микротрубочек веретена деления; разделение материнской клетки на дочерние.