2834.Введение в супрамолекулярную химию

..pdfМинистерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

С.Е. Порозова

ВВЕДЕНИЕ В СУПРАМОЛЕКУЛЯРНУЮ ХИМИЮ

Утверждено Редакционно-издательским советом университета

в качестве учебного пособия

Издательство Пермского национального исследовательского

политехнического университета

2012

1

УДК 541.57 П59

Рецензенты:

член-корр. РАН, д-р хим. наук, проф. В.Г. Бамбуров (Институт химии твердого тела РАН, г. Екатеринбург); д-р техн. наук, проф. С.А. Оглезнева

(Пермский национальный исследовательский политехнический универститет)

Порозова, С.Е.

П59 Введение в супрамолекулярную химию / С.Е. Порозова. – Пермь: Изд-воПерм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2012. – 124 с.

ISBN 978-5-398-00753-4

Изложены основы супрамолекулярной (надмолекулярной) химии – междисциплинарной области знания, синтезирующей достижения и терминологию целого ряда естественно-научных дисциплин. Знание основных положений супрамолекулярной химии необходимо современному материаловеду для поиска ответов на возникающие при создании, изучении и применении новых современных наноматериалов проблемы.

Предназначено для студентов, обучающихся по магистерской программе «Наноструктурные материалы и покрытия в нефтедобывающем машиностроении» направления подготовки 150100 – «Материаловедение и технологии материалов» и направлению 210600.62 – «Нанотехнология». Может быть полезно для студентов и аспирантов других инженерных нехимических специальностей в качестве краткого ознакомительного курса.

УДК 541.57

ISBN 978-5-398-00753-4 |

© ПНИПУ, 2012 |

2

ОГЛАВЛЕНИЕ |

|

Предисловие.......................................................................................... |

4 |

Глава 1. Основные понятия и термины |

|

супрамолекулярной химии ................................................................ |

6 |

1.1. Природа супрамолекулярных взаимодействий...................... |

10 |

1.2. Основные разновидности молекул-хозяев.............................. |

20 |

Список литературы к главе 1 .......................................................... |

28 |

Глава 2. Образование супермолекул. |

|

Супрамолекулярные ансамбли....................................................... |

30 |

2.1. Связывание катионов и анионов.............................................. |

30 |

2.2. Связывание нейтральных молекул.......................................... |

38 |

2.3. Молекулярные кристаллы. Самосборка кристаллов. |

|

Жидкие кристаллы........................................................................... |

52 |

Список литературы к главе 2 .......................................................... |

70 |

Глава 3. Супрамолекулярные устройства..................................... |

73 |

Список литературы к главе 3 .......................................................... |

85 |

Глава 4. Супрамолекулярная химия жизни.................................. |

87 |

4.1. Биологические системы и их модели...................................... |

87 |

4.2. Биомиметика............................................................................ |

112 |

Список литературы к главе 4 ........................................................ |

122 |

3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Супрамолекулярная (надмолекулярная) химия – междисциплинарная область знания, синтезирующая достижения и терминологию целого ряда естественно-научных дисциплин, таких как материаловедение, физическая химия конденсированных сред, химия координационных соединений, органическая химия, молекулярная биология и т.д. Уже этот неполный перечень дисциплин, лежащих

воснове супрамолекулярной химии, говорит о том, что это «химия для избранных», поскольку трудно представить себе специальность, где одновременно изучались бы все указанные предметы. Вместе с тем краеугольный камень супрамолекулярной химии – исследование процессов самоорганизации материи, без чего практически невозможно создание новых материалов и технологий, органично вписывающихся в экосистему планеты.

Цель предлагаемого пособия – ознакомить студентов, изучавших химию в рамках основного курса для инженерных специальностей, с терминами и понятиями супрамолекулярной химии, основными направлениями исследований, перспективами развития. К сожалению, доступные в настоящее время двухтомник английских авторов (Стид Дж. В., Эствуд Дж. Л. Супрамолекулярная химия:

в2 т. М.: Академкнига, 2007) и книга Ж.-М. Лена (Лен Ж.-М. Супрамолекулярная химия: концепции и перспективы. Новосибирск: Наука, 1998) сложны для понимания неподготовленным читателем. Предлагаемое пособие – это краткий начальный курс, предназначенный для освоения основных положений, которые в дальнейшем могут быть развиты самостоятельно.

Автор надеется, что пособие поможет студентам в будущем как минимум понимать проблемы тех, кто работает в смежных с материаловедением областях знания (химиков-синтетиков, биологов, специалистов по физике и химии конденсированных сред) и без чьего участия невозможно получение систем, способных к самоорганизации на уровне молекулярных ансамблей с сохранением химической индивидуальности компонентов. Создание супрамолеку-

4

лярных ансамблей, в свою очередь, – путь к созданию супрамолекулярных устройств, являющихся основной целью нанотехнологии. При этом успех может быть достигнут только при совместной работе специалистов в области различных наук. И научным фундаментом, объединяющим их в общий коллектив, будут основные положения супрамолекулярной химии, позволяющей по-новому увидеть окружающий нас мир.

Пособие издано в рамках программы опережающей подготовки, ориентированной на инвестиционные проекты Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» в области производства погружных электронасосов для нефтедобычи и их узлов с наноструктурными покрытиями.

5

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОЙ ХИМИИ

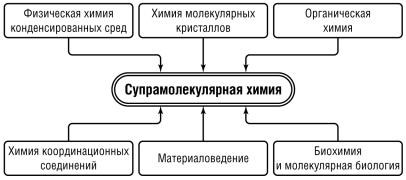

Супрамолекулярная химия – одна из самых молодых дисциплин, появление которой относят к 60–70 гг. XX в. Супрамолекулярная (надмолекулярная) химия – междисциплинарная область знания, вобравшая в себя достижения и терминологию целого ряда ес- тественно-научных дисциплин (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Основы супрамолекулярной химии

«Супрамолекулярная химия – это «химия за пределами молекулы», изучающая структуру и функции ассоциаций двух или более химических частиц, удерживаемых вместе межмолекулярными силами» − такое определение дал в 1989 г. Ж.-М. Лен, ранее предложивший сам термин «супрамолекулярная химия». В настоящее время определений супрамолекулярной химии множество, исследователи пытаются дать наиболее точное научное определение, хотя для понимания сути дисциплины достаточно ограничиться определением Ж.-М. Лена.

Истоки основных понятий супрамолекулярной химии можно найти в работах, выполненных значительно раньше второй половины XX в. (табл. 1). По мнению Ж.-М. Лена, фундамент супрамолекулярной химии заложили три понятия – селективное связывание

6

(П. Эрлих, 1906 г.), распознавание (Э. Фишер, 1894 г.) и координация (А. Вернер, 1893 г.).

Таблица 1 Некоторые этапы развития супрамолекулярной химии

Год |

Автор |

Достижение |

1810 |

Г. Дэви |

Открытие гидрата хлора |

1823 |

М. Фарадей |

Формула гидрата хлора |

1893 |

А. Вернер |

Химия координационных соединений |

1894 |

Э. Фишер |

Концепция «ключ – замок» (молекулярное |

|

|

распознавание) |

1906 |

П. Эрлих |

Введение понятия «рецептор» (селективное |

|

|

связывание) |

1937 |

К. Вольф |

Введение термина «супермолекула» для |

|

|

описания образований, возникающих при |

|

|

объединении координационно насыщенных |

|

|

частиц |

1961 |

Н. Куртис |

Первое макроциклическое основание Шиф- |

|

|

фа из ацетона и этилендиамина |

1964 |

В. Буш, |

Макроциклические основания Шиффа |

|

В.-Г. Егер |

|

1967 |

Ч. Педерсен |

Синтез краун-эфиров |

1978 |

Ж.-М. Лен |

Введение понятия «супрамолекулярная хи- |

|

|

мия», ее определения как «химии молекуляр- |

|

|

ных ансамблей и межмолекулярных связей» |

1983 |

Д. Крам |

Синтез сферандов и кавитандов |

1987 |

Присуждение |

Нобелевской премии по химии Д. Краму, |

|

Ж.-М. Лену и Ч. Педерсену за их работы в области супра- |

|

|

молекулярной химии |

|

В супрамолекулярной химии молекула играет роль, аналогичную той, которую атом выполняет в химии традиционной, т.е. является как бы неделимой частицей в надмолекулярных процессах.

7

Взаимодействуя, молекулы хотя и претерпевают определенные изменения, но в таких пределах, которые, как правило, оставляют за ними их химическую индивидуальность.

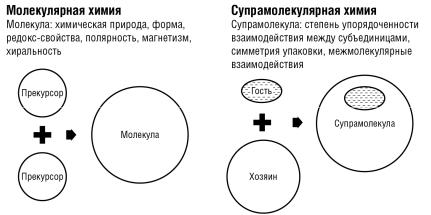

На рис. 1.2 представлено сравнение диапазонов молекулярной и супрамолекулярной химии. Классическая химия исследует структуру, свойства и превращения отдельных молекул и имеет дело в основном с реакциями, в которых происходят разрыв и образование валентных связей. Объектом изучения супрамолекулярной химии служат почти исключительно невалентные взаимодействия: водородная связь, электростатические взаимодействия и т.д. Энергия невалентных взаимодействий на 1–2 порядка ниже энергии валентных связей, однако для невалентных взаимодействий характерно образование множественных связей и прочных, но гибко изменяющих свою структуру ассоциатов. Именно сочетание прочности и способности к быстрым и обратимым изменениям – важнейшее свойство всех биологических молекулярных структур: белков, ферментов, нуклеиновых кислот.

Рис. 1.2. Сравнение диапазонов молекулярной и супрамолекулярной химии

Межмолекулярные взаимодействия могут привести к образованию макромолекулярного ансамбля (надмолекулы), который состоит

8

из нескольких десятков молекул, или (при хорошей пространственной комплементарности) к образованию клатратных соединений. Последние представляют собой молекулярные кристаллы, построенные из разного сорта молекул таким образом, что молекулы одного сорта строят кристаллический каркас (молекулы-«хозяева»), в полостях которого располагаются молекулы-«гости». Клатраты относятся к так называемым гетеромолекулярным кристаллам (в отличие от гомомолекулярных кристаллов − молекулярных кристаллов, построенных из одного вида молекул). Упаковка молекул разного вида с образованием кристаллической клатратной фазы энергетически более выгодна, чем существование исходных веществ порознь в присущем им при данных условиях агрегатном состоянии.

Согласно Ж.-М. Лену, супрамолекулярную химию можно разделить на две широкие, частично налагающиеся друг на друга области:

–химию супермолекул – четко обозначенных олигомолекулярных частиц, возникающих в результате межмолекулярной ассоциации нескольких компонентов – рецептора и его субстрата (хозяина

игостя – по другой терминологии) и строящихся по принципу молекулярного распознавания;

–химию молекулярных ансамблей – полимолекулярных систем,

которые образуются в результате спонтанной ассоциации неопределенного числа компонентов с переходом в специфическую фазу, имеющую более или менее четко обозначенную микроскопическую организацию и зависимые от ее природы характеристики (например, клатраты, мембраны, везикулы, мицеллы).

Основные функции супермолекул – молекулярное распознавание, превращение (катализ) и перенос. Функциональные супермолекулы наряду с организованными полимолекулярными ансамблями и фазами могут быть использованы для создания молекулярных

исупрамолекулярных устройств.

9

1.1. Природа супрамолекулярных взаимодействий

Наука и искусство химического синтеза – это знание и предвидение как комбинировать орбитали атомов, чтобы осуществлять химическую сборку атомов, создавая заданные молекулы и вещества.

Бучаченко А.Л. Химия как музыка, или Химические ноты и новые мелодии нового века

Как известно, орбиталь – это область наиболее вероятного местонахождения электрона. Электрон движется в атоме вокруг ядра не по фиксированной линии-орбите, а занимает некоторую область пространства. Графически орбиталь изображают в виде поверхности, очерчивающей область, где вероятность появления электрона наибольшая. К настоящему моменту описано пять типов орбиталей: s, p, d, f и g. Названия первых трех сложились исторически, далее был выбран алфавитный принцип.

Формы орбиталей вычислены методами квантовой химии. s-Орби- тали имеют сферическую форму и одинаковую электронную плотность в направлении каждой оси трехмерных координат. Далее следуют три р-орбитали. Они имеют форму объемных восьмерок. Каждая р-орби- таль расположена вдоль одной из трех взаимно перпендикулярных осей, в соответствии с этим в названии р-орбитали указывают спомощью соответствующего индекса ту ось, вдоль которой располагается ее максимальная электронная плотность. Начиная с четвертого электронного уровня у атомов появляются пять d-орбиталей, их заполнение электронами происходит у переходных элементов. Четыре d-орби- тали имеют форму объемных четырехлистников, называемых иногда «клеверным листом», они отличаются лишь ориентацией в пространстве, пятая d-орбиталь представляет собой объемную восьмерку, продетую вкольцо. d-Орбитали могут образовывать гибриды с s- и p-орби- талями. Параметры d-орбиталей обычно используют при анализе строения и спектральных свойств вкомплексах переходных металлов. Семь f-орбиталей и девять g-орбиталей имеют очень сложную форму ивнастоящеевремяпрактическинерассматриваются.

10