- •1.Понятие об эквиваленте. Эквивалент сложного вещества. Изменение эквивалентов, при вступлении их в химические реакции. Закон эквивалентов.

- •2.Теоретические основы объемного анализа. Классификация объёмного анализа, по реакции, лежащей в их основе и по способу титрования. Расчёты, применяемые в объёмном анализе.

- •3.Кислотно-основной метод титрования. Индикаторы, применяемые в этом методе. Кривые титрования. Точка эквивалентности. Стандартные и рабочие растворы. Определение общей кислотности желудочного сока.

- •4.Перманганатометрия. Определение активности каталазы крови.

- •5.Йодометрия. Определение содержания чистой аскорбиновой кислоты в витамине с.

- •6. Окислительно-восстановительные реакции. Зависимость эквивалентного окислителя и восстановителя от реакции среды.

- •7.Типы окислительно-восстановительных реакций.

- •8.Агрентометрия. Методы Мора и Фольгарда

- •9.Термохимические уравнения и расчёты. Закон Гесса и следствия из него. Стандартные теплоты сгорания и образования и их применение для термохимических расчетов.

- •10. Обратимые и необратимые по направлению реакции. Понятия о химическом равновесии. Принцип Ле-Шателье.

- •Влияние концентрации

- •Влияние температуры

- •Влияние давления

- •11.Химическая кинетка, как основа для изучения скоростей и механизма биохимических процессов. Средняя скорость реакции.

- •12. Закон действующих масс. Константа скорости реакции. Зависимость скорости реакции от концентрации.

- •13. Молекулярность и порядок реакции. Лимитирующая стадия процесса.

- •14.Типы сложных химических реакций (параллельные, последовательные, сопряжённые, обратные, цепные).

- •15.Уравнение кинетики реакции первого порядка. Период полупревращения.

- •16.Уравнения кинетики реакций второго порядка.

- •17.Зависимость скорости реакции от температуры. Температурный коэффициент скорости реакции (правило Вант-Гоффа).

- •18. Энергия активации. Уравнение Аррениуса.

- •19. Катализ и катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Микрогетерогенный катализ.

- •20.Ферменты как биологические катализаторы и их классификация.

- •21. Ферментативный катализ. Уравнение Михаэлиса-Ментен и его анализ.

- •22. Способы выражения концентрации растворов.

- •23. Коллигативные свойства растворов. Закон Рауля и следствия из него.

- •24. Осмос и осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Изотонический коэффициент.

- •25. Понижение температуры замерзания растворов. Криоскопическая постоянная.

- •26. Повышение температуры кипения растворов. Эбулиоскопическая постоянная.

- •27. Роль осмоса и осмотического давления в биологических системах. Плазмолиз. Гемолиз.

- •28.Теория кислот и оснований. Сильные и слабые электролиты, степень диссоциации.

- •29. Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.

- •30. Электролиты в организме человека.

- •31. Протолитическая теория кислот и оснований.

- •32. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель.

- •33. Гидролиз солей. Степень гидролиза.

- •34. Константа гидролиза солеи образованной сильным основанием и слабой кислотой (вывод уравнения).

- •35. Константа гидролиза соли образованной слабым основанием и сильной кислотой (вывод уравнения).

- •36. Константа гидролиза соли образованной слабым основанием и слабой кислотой (вывод уравнения).

- •37. Ступенчатый гидролиз солей. Связь константы гидролиза со степенью гидролиза.

- •38. Буферные системы и механизм их действия. Буферная емкость и факторы ее определяющие.

- •39. Уравнения Гендерсона Гассельбаха для расчёта рН буферных систем (вывод).

- •40. Буферные системы крови.

- •41. Методы получения коллоидных растворов.

- •42. Методы очистки коллоидных растворов. Искусственная почка.

- •43. Строение коллоидных частиц. Строение мицеллы.

- •44. Электрокинетические явления. Электрофорез. Электроосмос. Потенциалы протекания и седиментации.

- •47. Металлы и сплавы. Применение металлов и сплавов в стоматологии. Коррозия металлов.

- •45. Состав и свойства гипса. Применение в стоматологии.

- •46. Цементы. Их состав и свойства. Применение в стоматологии.

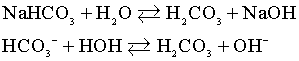

34. Константа гидролиза солеи образованной сильным основанием и слабой кислотой (вывод уравнения).

Константа гидролиза — константа равновесия гидролитической реакции.

Выведем уравнение константы гидролиза соли, образованной слабой кислотой и сильным основанием:

![]()

![]()

Уравнение константы равновесия для данной реакции будет иметь вид:

![]() или

или ![]()

Так

как концентрация молекул воды в растворе

постоянна, то произведение двух

постоянных ![]() можно

заменить одной новой — константой

гидролиза:

можно

заменить одной новой — константой

гидролиза:

![]()

Численное

значение константы гидролиза получим,

используя ионное произведение воды ![]() и

константу диссоциации азотистой

кислоты

и

константу диссоциации азотистой

кислоты![]() :

:

![]()

![]()

подставим в уравнение константы гидролиза:

![]()

В общем случае для соли, образованной слабой кислотой и сильным основанием:

![]()

, где Kb — константа диссоциации слабого основания, образующегося при гидролизе

35. Константа гидролиза соли образованной слабым основанием и сильной кислотой (вывод уравнения).

36. Константа гидролиза соли образованной слабым основанием и слабой кислотой (вывод уравнения).

для соли, образованной слабой кислотой и слабым основанием:

![]()

37. Ступенчатый гидролиз солей. Связь константы гидролиза со степенью гидролиза.

Ступенчатому гидролизу подвергаются соли, образованные:

многоосновной слабой кислотой,

многоосновным слабым гидроксидом,

тем и другим одновременно.

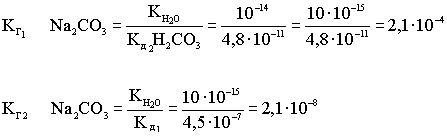

Вариант1

Na2CO3

I ступень

По первой ступени гидролиза образуется кислая соль.

II ступень

По второй ступени образуется слабая кислота.

Рассмотрим взаимосвязь первой и второй константы диссоциации слабой кислоты с первой и второй константой гидролиза рассмотренной соли.

I ступень

![]()

II ступень

![]()

I ступень гидролиза

![]()

II ступень гидролиза

![]()

Из приведённых уравнений диссоциации слабой кислоты и гидролиза соли видно, что первая константа диссоциации связана со второй константой гидролиза соли, и наоборот.

Вывод

По I ступени соли гидролизуются гораздо глубже, чем по второй ступени.

Кг по II ступени становится заметным при повышении температуры.

Кг1 > Кг2 > Кг3

Связь константы гидролиза со степенью гидролиза выводится подобно закону разбавления Оствальда и записывается так:

|

|

|

|

C – концентрация соли в моль/л.

38. Буферные системы и механизм их действия. Буферная емкость и факторы ее определяющие.

Буферными называют растворы, рН которых практически на изменяется от добавления к ним небольших количеств сильной кислоты или щелочи, а также при разведении. Простейший буферный раствор – это смесь слабой кислоты и соли, имеющей с этой кислотой общий анион (например, смесь уксусной кислоты СН3СООН и ацетата натрия СН3СООNa), либо смесь слабого основания и соли, имеющей с этим основанием общий катион (например, смесь гидроксида аммония NH4OH с хлоридом аммония NH4Cl). С точки зрения протонной теории1 буферное действие растворов обусловлено наличием кислотно-основного равновесия общего типа: Воснование + Н+ Û ВН+сопряженная кислота НАкислота Û Н+ + А-сопряженное основание

Способность буферного раствора сохранять рН по мере прибавления сильной кислоты или приблизительно на постоянном уровне далеко небеспредельна и ограничена величиной так называемой буферной емкости В. За единицу буферной емкости обычно принимают емкость такого буферного раствора, для изменения рН которого на единицу требуется введение сильной кислоты или щелочи в количестве 1 моль эквивалента на 1л раствора. Т. е. это величина, характеризующая способность буферного раствора противодействовать смещению реакции среды при добавлении сильных кислот или сильных оснований.

|

В = |

N |

|

рН2 – рН1 |

Буферная емкость, как следует из ее определения, зависит от ряда факторов: 1. Чем больше количества компонентов кислотно-основной пары основание/ сопряженная кислота в растворе, тем выше буферная емкость этого раствора (следствие закона эквивалентов). 2. Буферная емкость зависит от соотношения концентраций компонентов буферного раствора, а следовательно, и от рН буферного раствора. При рН = рКа отношение с (соль)/ с (кислота) = 1, т. е. в растворе имеется одинаковое количество соли и кислоты. При таком соотношении концентраций рН раствора изменяется в меньшей степени, чем при других, и, следовательно, буферная емкость максимальна при равных концентрациях компонентов буферной системы и уменьшается с отклонением от этого соотношения. Буферная емкость раствора возрастает по мере увеличения концентрации его компонентов и приближения соотношения [HAn]/ [KtAn] или [KtOH]/ [KtAn] к единице. Рабочий участок буферной системы, т. е. способность противодействовать изменению рН при добавлении кислот и щелочей, имеет протяженность приблизительно одну единицу рН с каждой стороны от точки рН = рКа. Вне этого интервала буферная емкость быстро падает до 0. Интервал рН = рКа ± 1 называется зоной буферного действия. Общая буферная емкость артериальной крови достигает 25, 3 ммоль/ л; у венозной крови она несколько ниже и обычно не превышает 24, 3 ммоль/ л.