- •1.Понятие об эквиваленте. Эквивалент сложного вещества. Изменение эквивалентов, при вступлении их в химические реакции. Закон эквивалентов.

- •2.Теоретические основы объемного анализа. Классификация объёмного анализа, по реакции, лежащей в их основе и по способу титрования. Расчёты, применяемые в объёмном анализе.

- •3.Кислотно-основной метод титрования. Индикаторы, применяемые в этом методе. Кривые титрования. Точка эквивалентности. Стандартные и рабочие растворы. Определение общей кислотности желудочного сока.

- •4.Перманганатометрия. Определение активности каталазы крови.

- •5.Йодометрия. Определение содержания чистой аскорбиновой кислоты в витамине с.

- •6. Окислительно-восстановительные реакции. Зависимость эквивалентного окислителя и восстановителя от реакции среды.

- •7.Типы окислительно-восстановительных реакций.

- •8.Агрентометрия. Методы Мора и Фольгарда

- •9.Термохимические уравнения и расчёты. Закон Гесса и следствия из него. Стандартные теплоты сгорания и образования и их применение для термохимических расчетов.

- •10. Обратимые и необратимые по направлению реакции. Понятия о химическом равновесии. Принцип Ле-Шателье.

- •Влияние концентрации

- •Влияние температуры

- •Влияние давления

- •11.Химическая кинетка, как основа для изучения скоростей и механизма биохимических процессов. Средняя скорость реакции.

- •12. Закон действующих масс. Константа скорости реакции. Зависимость скорости реакции от концентрации.

- •13. Молекулярность и порядок реакции. Лимитирующая стадия процесса.

- •14.Типы сложных химических реакций (параллельные, последовательные, сопряжённые, обратные, цепные).

- •15.Уравнение кинетики реакции первого порядка. Период полупревращения.

- •16.Уравнения кинетики реакций второго порядка.

- •17.Зависимость скорости реакции от температуры. Температурный коэффициент скорости реакции (правило Вант-Гоффа).

- •18. Энергия активации. Уравнение Аррениуса.

- •19. Катализ и катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Микрогетерогенный катализ.

- •20.Ферменты как биологические катализаторы и их классификация.

- •21. Ферментативный катализ. Уравнение Михаэлиса-Ментен и его анализ.

- •22. Способы выражения концентрации растворов.

- •23. Коллигативные свойства растворов. Закон Рауля и следствия из него.

- •24. Осмос и осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Изотонический коэффициент.

- •25. Понижение температуры замерзания растворов. Криоскопическая постоянная.

- •26. Повышение температуры кипения растворов. Эбулиоскопическая постоянная.

- •27. Роль осмоса и осмотического давления в биологических системах. Плазмолиз. Гемолиз.

- •28.Теория кислот и оснований. Сильные и слабые электролиты, степень диссоциации.

- •29. Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.

- •30. Электролиты в организме человека.

- •31. Протолитическая теория кислот и оснований.

- •32. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель.

- •33. Гидролиз солей. Степень гидролиза.

- •34. Константа гидролиза солеи образованной сильным основанием и слабой кислотой (вывод уравнения).

- •35. Константа гидролиза соли образованной слабым основанием и сильной кислотой (вывод уравнения).

- •36. Константа гидролиза соли образованной слабым основанием и слабой кислотой (вывод уравнения).

- •37. Ступенчатый гидролиз солей. Связь константы гидролиза со степенью гидролиза.

- •38. Буферные системы и механизм их действия. Буферная емкость и факторы ее определяющие.

- •39. Уравнения Гендерсона Гассельбаха для расчёта рН буферных систем (вывод).

- •40. Буферные системы крови.

- •41. Методы получения коллоидных растворов.

- •42. Методы очистки коллоидных растворов. Искусственная почка.

- •43. Строение коллоидных частиц. Строение мицеллы.

- •44. Электрокинетические явления. Электрофорез. Электроосмос. Потенциалы протекания и седиментации.

- •47. Металлы и сплавы. Применение металлов и сплавов в стоматологии. Коррозия металлов.

- •45. Состав и свойства гипса. Применение в стоматологии.

- •46. Цементы. Их состав и свойства. Применение в стоматологии.

29. Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.

Как уже было

сказано выше, ЭД слабых электролитов

– обратимый процесс. Поэтому

силу электролита также можно

охарактеризовать с помощью константы

химического равновесия процесса

диссоциации электролита – константы

диссоциации.

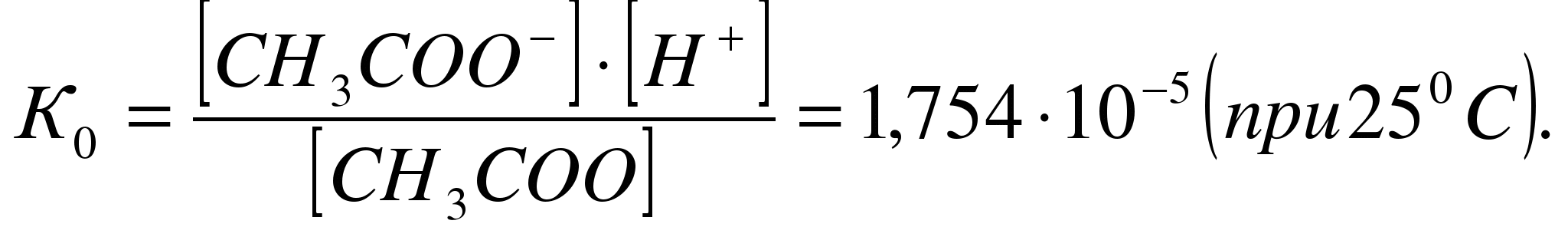

Так, например, диссоциация

уксусной кислоты протекает по

уравнению:

СН3СООН

↔ СН3СОО–+Н+

характеризуется

константой диссоциации:

Зависимость

между степенью диссоциации и константой

диссоциации слабого электролита

определяется законом

разбавления Оствальда:

Зависимость

между степенью диссоциации и константой

диссоциации слабого электролита

определяется законом

разбавления Оствальда:

![]()

Здесь К — константа диссоциации электролита, с — концентрация, λ и λ∞ — значения эквивалентной электропроводности соответственно при концентрации с и при бесконечном разбавлении. Соотношение является следствием закона действующих масс и равенства

![]()

где α — степень диссоциации.

Константа диссоциации зависит от температуры, но не зависит от концентрации электролита. В этом ее преимущество по сравнению со степенью электролитической диссоциации. Чем больше значение константы диссоциации, тем сильнее электролит.

30. Электролиты в организме человека.

Коллоидные растворы клеток и биологических жидкостей находятся в соприкосновении с электролитами. Поэтому при введении в организм какого-либо электролита надо учитывать не только его концентрацию, но и заряд ионов. Так, физиологический раствор хлорида натрия нельзя заменить изотоничным раствором хлорида магния, поскольку в этой соли имеется двухзарядный ион магния, обладающий высоким коагулирующим действием. С явлением коагуляции эритроцитов вследствие уменьшения их дзета-потенциала врачи постоянно имеют дело в клинических лабораториях (метод определения СОЭ скорости оседания эритроцитов). Это явление объясняется тем, что при патологии в крови увеличивается содержание некоторых видов белков, место ионов электролитов на поверхности эритроцитов занимают белки, заряд которых ниже, чем у суммы замещенных ими ионов. Заряд эритроцитов понижается, они быстрее объединяются и оседают. Организм обладает концентрационным гомеостазом, физиологический механизм регуляции которого связан во многом с функцией почек. Электролиты выполняют в организме важную роль: отвечают за осмолярность и величину ионной силы биосред, образуют биоэлектрический потенциал, катализируют процессы обмена веществ, стабилизируют определенные ткани (костная), служат в качестве энергетических депо (фосфаты), участвуют в свертывающей системе крови. Для практики полезно запомнить, что физиологическими растворами являются 1 / 6 моль/л растворы солей, молекулы которых полностью диссоциируют на 2 иона, и 1/3 моль/л растворы растворов неэлектролитов (например, 1/3 моль/л раствор глюкозы). Физико-химические параметры гомеостаза таких растворов, а следовательно и параметры гомеостаза плазмы - важнейшей биосреды человеческого организма составляют: п плазмы = 7.6 – 8.1атм. п онкотическое – 0.03 – 0.04 атм, д Т зам. плазмы = 0.560С, I внутриклет = 0.35, Iплазмы= 0.15