16.Почему для турбомолекулярного насоса необходимо предварительное разрежение?

17.Назовите факторы, определяющие коэффициент компрессии в турбомолекулярных насосах.

18.Почему турбомолекулярные насосы следует отнести к высокотехнологичным продуктам?

19.Какие возможности по дальнейшему движению имеют свободные молекулы, попадающие на впускную сторону турбомолекулярного насоса?

20.Дайте общую характеристику геттерного насоса.

21.Что такое процесс PVD в технологии тонких пленок?

22.Есть пять механизмов-модулей сорбционной геттерной откачки. Какие из них могут быть реализованы самостоятельно?

23.Перечислите функции тлеющего разряда в магниторазрядных насосах.

24.Из каких факторов складывается результирующая быстрота действия магниторазрядных на-

сосов?

25.Каким образом магниторазрядный насос откачивает газ?

26.Поясните механизм откачки инертных газов магниторазрядным насосом. Что такое «аргонная нестабильность»?

27.Что такое криосорбция?

28.Какие варианты криогенных насосов существуют? Перечислите их достоинства и недо-

статки.

29.Каким образом крионасос откачивает газ?

30.Почему в крионасосах используется трехступенчатый механизм снижения температуры свободных молекул?

31.Объясните устройство компрессорного крионасоса?

32.Почему широкая часть корпуса крионасоса находится вокруг второй ступени криоголовки, а вокруг первой ступени корпус не расширяется?

33.Что такое регенерация крионасоса и полный цикл регенерации?

4.2. Диагностика систем высокого вакуума

При рассмотрении диагностики систем низкого вакуума мы определили перечень мероприятий, обеспечивающих достижение целей диагностики. Оказалось, что эти мероприятия не зависят от степени разрежения газа в вакуумной системе, они, в первую очередь, направлены на обеспечение системности и надежности работы установки. Базой всех диагностических мероприятий являются измерения, подтверждающие достижение главной цели работы вакуумной системы – необходимого разрежения газа.

Организация измерений в вакуумной технике (вакуумные измерения) так же, как и в любых других случаях, основана на выборе физической модели объекта измерений (ОИ), в нашем случае – разреженного газа. Физическая модель определяет набор физических величин и их взаимозависимостей, который обеспечивает приемлемое описание разреженного газа.

В разделе 1.1 (см. рис. 1.1.6) нами рассматривались варианты формализованного описания разреженного газа, из которых можно создать ряд физических величин, достаточно адекватно характеризующих вакуум и пригодных для измерений:

1)давление газа р, Па = Н · м–2 или Дж · м–3;

2)количество газа рV, Дж;

3)внутренняяэнергия системы молекул, Дж;

4)длина свободного пробега, м;

5)теплопроводность газа, Дж · м–2 · с–1;

6)вязкость газа, м2 · с–1;

7)диффузия молекул, м2 · с–1;

8)плотность потока молекул, мол · м–2 · с–1

9)параметр разрежения, м;

10)кинетическая энергия молекул, Дж;

11)количество молекул N, мол;

12)молекулярная концентрация n( , t), мол · м–3;

13)концентрации парциальных i-х компонентов системы молекул ni ( , t), мол· м–3.

Создание диагностической модели вакуумной системы сводится к расположению этих физиче-

ских величин в рейтинговый ряд302 по критерию «достижение цели измерения» и выбору первич-

ного(ых) преобразователя(ей) (датчика) для измерений, исходя из двух критериев: физическая величина должна обладать высшим рейтингом в рейтинговом ряду, а датчик – соответствовать определенному методу измерения и быть коммерчески доступным.

При организации измерений в низковакуумных системах в качестве измеряемых физических величин из приведенного списка были выбраны номера от 1 до 6.

Измерение именно этих физических величин связано с выбором в качестве физических моделей разреженного газа двух следующих моделей:

1)«силовой», в которой в основу положено силовое воздействие молекул на поверхность и которая соответствует определению термина «давление». В датчиках при измерениях реализуется «метод весов»;

2)«термодинамической», в которой рассматривается внутренняя энергия ансамбля молекул и

еепротиводействие внешнему вмешательству. В датчиках при измерениях реализуется «метод возмущения».

Для измерений в высоковакуумных системах выбранные для низковакуумных систем физические модели по разным причинам не могут быть использованы.

Анализ методов и средств высоковакуумных измерений показал, что современная вакуумная техника из приведенного ряда использует при диагностике высоковакуумных систем физические величины № 10, 11 и 12. Это позволяет сделать заключение, что при измерениях в высоковакуумных системах используется так называемая молекулярная физическая модель ансамбля молекул, основанная на концепции независимого существования в ансамбле свободных молекул разных газов, равномерно распределенных по вакуумной системе.

Выбор физической модели всегда проводится путем поиска «зоны» достаточного с точки зрения достижения целей измерения отражения свойств разреженного газа при минимальном количестве используемых для описания физических величин. Ошибки при выборе физической модели дорого обходятся в дальнейшем, так как определяют систематические ошибки измерений.

Физические величины, выбранные для измерений на основе «молекулярной» физической модели ансамбля молекул, логичны, но таят в себе опасность, свойственную для статистической физики, – чрезмерное усреднение измеряемых величин и, в связи с этим, потерю информации о каких-либо деталях объекта измерений. В нашем случае этими «потерянными деталями», например, являются поля молекулярных концентраций.

В современной практической деятельности принято использовать стереотипные решения, найденные в науке вообще и в вакуумной технике в частности для подавляющего большинства возникающих задач измерений. Эти решения подробно описаны в справочниках и учебниках, зафиксиро-

Рис. 4.2.1. Изменение физических моделей ансамбля молекул, выбираемых для организации измерений в зависимости от степени разрежения газа (pизм)

ваны в выпускаемых манометрах, поэтому «ломка стереотипов» – не самоцель, а трудная инновационная задача для любопытных людей, обладающих креативным мышлением.

На рис. 4.2.1 представлена современная ситуация с вакуумными измерениями, основанными на рассмотренных физических моделях.

Как видно из приведенного рисунка, вопрос измерения величин, прямопропорциональных величине либо давления, либо средней молекулярной концентрации, либо количеству газа, либо количеству молекул303, в современной вакуумной технике в целом решен.

302Рейтинг – от англ. rating – оценка – степень важности. См. подробнее в кн.: Шестак В.П. Основы физических измерений. Гносеологические аспекты: Конспект лекций МИФИ. Томск: Издательство ТГПУ, 2004.

303Следует отметить: название величин, отложенных по оси абсцисс, не принципиально, важно только выполнение условия, что эти величины в той или иной степени отражают состояние остаточного газа в вакуумной

Существуют манометры, реализующие все три группы более-менее линейных зависимостей выходного сигнала манометров от величины, отложенной по оси абсцисс. Действительно, путем смены физической модели измерения и, естественно, манометра можно обеспечить измерения в диапазоне от области компрессорной техники 107 до области экстремального вакуума 10−12 Па.

Все зависимости имеют много общего – линейная часть диапазона измерений сменяется на краях справа и слева на участки нечувствительности, все зависимости имеют некоторый угол наклона α =

|

А |

arctg |

ризм, определяемый чувствительностью манометра. |

Метод, используемый в высоком вакууме для измерения параметров разреженного газа на основе молекулярной физической модели и состоящий в подсчете количества ионизированных молекул в вакуумной системе, можно разделить на два вида:

1)горячий ионизационный (ионизация молекул производится ускоренными в электрических полях электронами, полученными из термокатодов);

2)холодный ионизационный (ионизация молекул происходит в плазме тлеющего разряда).

4.2.1.Манометры, реализующие «горячий ионизационный метод»

Вразделе 1.2.3 было рассмотрено устройство вакуумных диода и триода (см. рис. 1.2.29), в которых происходит ионизация молекул путем их бомбардировки электронами, полученными из термокатодов. Если допустить, что молекулярная концентрация по всей вакуумной системе выровнялась, тогда можно сказать, что величина ионного тока, приходящего на катод, зависит от молекулярной концентрации остаточного газа и эффективности ионизации, то есть, зная величину объема вакуумной системы, мы получаем количество молекул в ансамбле разреженного газа.

Для манометров, в которых используется явление ионизации (или просто ионизационных манометров), наиболее важны вопросы эффективности ионизации и полноты сбора образовавшихся ионов. Решение именно этих двух вопросов породило бесчисленное множество конструкций манометров, реализующих горячий ионизационный метод.

Ионизационный манометр 2010 г. с горячим катодом и увеличенным сроком службы катода компании TeleVac (США)

Диапазон измерений, |

10−8 − 1 |

Па |

|

Чувствительность, |

103 |

А /Па |

Температура |

200 |

прогрева, °С |

|

Ток эмиссии при токе |

|

накала 2 А, мА |

0,01 − 1,0 |

Потенциал сетки, В |

+180 |

Потенциал катода, В |

+30 |

Материал катода |

Иттрий, |

|

покрытый индием |

Время «жизни» |

|

катода, ч |

10 000 |

Материал сетки |

Pt , Mo |

При измерениях высоких и низких давлений требования к конструкциям манометров противоречивы. Например, измеряя высокие давления, эффективность ионизации следует снижать, так как в противном случае возникает явление газового усиления c увеличением ионно-электронной проводимости газового промежутка, что может привести к возникновению дугового разряда. Помимо этого, следует уменьшать длину пробега ионов до коллектора, так как существует вероятность рекомбинации ионов, увеличивающаяся при росте давления.

системе. Сегодня «вакуумное сообщество» договорилось, что одной из этих величин является давление с размерностью Па.

Исходя из этих соображений, размеры ионизационных манометров для измерения высоких давлений уменьшают, при этом уменьшаются длины траекторий и ионов, и электронов.

Измеряя низкие давления, напротив, повышают эффективность ионизации за счет увеличения длины траектории электронов и увеличения общего объема области ионизации. Пример решения этой задачи был приведен на рис. 1.2.31.

Вопрос увеличения полноты сбора ионов и увеличения отношения «СигналШум », прежде всего, реша-

ют путем уменьшения амплитуды шумовых сигналов, которые по своему проявлению в регистрирующей аппаратуре неотличимы от сигнала, создаваемого ионами (ионного тока).

В манометрах с горячим катодом в стеклянный баллон или непосредственно в вакуумную систему помещаются три основных электрода: термокатод, анод и ионный коллектор. Электроны, эмиттируемые с катода, попадают в ускоряющее электрическое поле анода и, сталкиваясь с молекулами газа, ионизируют их. Ионный коллектор, находящийся под небольшим отрицательным потенциалом относительно катода, собирает образовавшиеся ионы.

Ток ионов Iклi на коллектор прямо пропорционален измеряемой молекулярной концентрации раз-

реженного газа n (для упрощения перехода от данного пособия к иной учебной литературе будем писать р – давление в системе) и току бомбардирующих электронов Iе. Уравнение измерения выглядит так:

Iклi = k · Iе · р или р = |

|

· Iклi /Iе , |

(4.2.1) |

|

где k – удельная чувствительность манометра, зависящая от значения функции ионизации и конструкционных особенностей данного манометра, обычно определяется экспериментально проведением градуировки; [k] = Па−1.

На практике часто используют величину С = k · Iе , А · Па–1, называемую чувствительностью ма-

нометра при стабилизированном токе электронной эмиссии Iе. В этом случае уравнение измерения принимает вид

Кроме явления ионизации в межэлектродном пространстве манометра происходят и другие явления, важнейшими из которых можно считать следующие;

•эмиссия фотоэлектронов с поверхности ионного коллектора под действием рентгеновского

излучения с анода, вызванного ударами о поверхность положительно заряженного анода ускоренных

электронов; при этом возникает уходящий ток фотоэлектронов Iклф, неотличимый для внешней цепи от тока приходящих положительных ионов Iклi;

•десорбция молекул с поверхности анода, вызываемая электронной бомбардировкой, при этом

часть молекул превращается в ионы, и эти ионы поступают на коллектор, образуя дополнительный ток Iклд, и на катод, образуя ток Iкатд;

•образование положительных ионов, идущих не только на коллектор, но и на катод и составляющих токи Iклi и Iкатi соответственно; при этом образуются равные по значению и обратные по знакам токи электронов, идущие на анод.

Можно записать систему уравнений для токов коллектора Iкл, анода Iа и катода Iкат:

I кл = Iклi + Iклф + Iклд ; |

|

Iа = Iе + Iклi + Iкатi + Iклф +(Iкатд + Iклд); |

|

Iк = Iе + Iкатд + Iкатi . |

(4.2.3) |

Объединяя уравнение (4.2.1) и систему (4.2.3) и выражая давление через отношение токов коллектора и катода, фактически измеряемых в вакуумметрах, получим

р = |

|

· [I кл /Iк] · [1 − (Iклф /I кл) − ( Iклд /I кл)] : [1− Iкатд /Iк − Iкатi /Iк]. |

(4.2.4) |

|

Из уравнения (4.2.4) видно, что для использования на практике простого выражения (4.2.2) отношения токов, заключенные в круглые скобки в выражении (4.2.4) должны быть достаточно малы. В этом случае можно считать, что Iкл = Iклi, а Iе = Iк.

Уменьшение упомянутых отношений достигается соответствующими конструктивными решениями, подготовкой манометра к работе, например обезгаживанием, и соответствующей организацией распределения электрических полей в манометре в процессе измерений.

Известно много вариантов ионизационных манометров с горячим катодом или электронных ионизационных манометров, в каждом из которых решается своя специфическая задача.

224

Рис. 4.2.2. «Классический вариант» электронного ионизационного манометра – манометр Байярда–Альперта

Аноды электронных ионизационных манометров изготавливаются в виде сетки, точнее сказать, проволочной (вольфрамовой) спирали (типичный вид такой сетки-спирали можно видеть на рис. 4.2.2304), благодаря чему электроны, прежде чем попасть на анод, совершают несколько колебаний между ячейками или витками анода, ионизируя газ.

Известно много вариантов ионизационных манометров с горячими катодами или электронных ионизационных манометров, в каждом из которых решается своя специфическая задача. Схемы основных вариантов используемых в высоковакуумных системах электронных ионизационных манометров представлены на рис. 4.2.3.

Кроме того, на рисунке приведены диапазоны измеряемых этими манометрами давлений и их условное изображение.

Рис. 4.2.3. Схемы и диапазоны рабочих давлений пяти вариантов электронных ионизационных манометров (а) и их условное изображение (б):

1 – с цилиндрическим коллектором; 2 – для измерения высоких давлений с уменьшенным объемом рабочей полости; 3 – манометр Байярда – Альперта; 4 – с модулирующим электродом; 5 – экстракторный, в котором образовавшиеся ионы очень бережно собираются и «уводятся» из зоны ионизации; К – термокатоды, А – аноды, Кл – коллекторы; М – модулирующий электрод, Р – рефлектор, Э – экран

Вариант 1 реализован в самых простых из электронных ионизационных манометров – триодных манометрах. Для измерения давлений выше 10 Па служит вариант 2 с объемом рабочей зоны около 1 см3 и иридиевым катодом, чтобы избежать его перегорания при высоких давлениях.

Линейность характеристик манометра Iкл(р) сохраняется во всем диапазоне измеряемых давлений. Ограничения диапазона измеряемых давлений в области малых давлений определяется сравниванием величин измеряемого ионного тока и шумовых токов. При этом ток коллектора перестает зависеть от давления и фиксируется на постоянном уровне, определяемом суммой (Iф + Iд) Ii.

Возможность измерений давлений выше 10 Па для электронных ионизационных манометров ограничивается сроком службы накаливаемого катода и параболическим ростом ионного тока за счет эффекта газового усиления ионизации

304 Такая сетка − пример использования основного критерия при создании вакуумной системы: решения должны обеспечивать «минимум вносимого в вакуумную систему металла, максимум просвета».

4.2.4. Коэффициенты относительной чувствительности электронных ионизационных манометров по разным газам. Указаны массовые числа однозарядных ионов газов

Для уменьшения тока Iф вместо цилиндрического коллектора, охватывающего рабочую зону ионизации (см. вариант 1), применяют штыревой, расположенный по оси манометра (вариант 3 – манометр Байярда – Альперта; см. рис. 4.2.2). Это приводит к существенному уменьшению телесного угла, в котором коллектор улавливает кванты рентгеновского излучения с анода305, что снижает величину тока Iф и расширяет нижний предел измеряемых давлений.

Модулируя ионный ток в манометре Байярда – Альперта с помощью электрода М, подобного коллектору и расположенному между коллектором и анодом (вариант 4 – манометр с модулятором), можно получить два измеренных значения тока Iкл при двух разных потенциалах на модуляторе, сначала при потенциале равным потенциалу коллектора, а затем равным потенциалу анода; Iкл меняется при этом на 20–30 %. Считая, что значение суммы токов (Iф + Iд) неизменно (что, строго говоря, неверно), запишем

Iкл1 = р/С1 + (Iф + Iд); |

|

Iкл2 = р/С2 + (Iф + Iд). |

(4.2.5) |

После вычитания получим |

|

р = (Iкл1 – Iкл2) · |

С С |

, |

(4.2.6) |

|

|

С С |

|

где С1 и С2 – паспортные значения чувствительности манометра при разных потенциалах на его электродах.

Анодная сетка в варианте 4 закрыта с торцов, что увеличивает чувствительность манометра вследствие отсутствия утечки ионов в осевом направлении.

Вариант 5 позволяет не только снизить величину тока Iф за счет того, что коллектор убран из зоны прямой видимости для рентгеновского излучения с анода и защищен экраном Э, но и улучшить сбор образовавшихся ионов за счет создания с помощью рефлектора Р одновременно и вытягивающей и фокусирующей системы (экстракторная система) для ионов. Это приводит к значительному увеличению чувствительности манометра и снижению величины измеряемых давлений.

Можно заметить, что предела изобретательской активности нет: легко предложить еще очень много вариантов, реализующих условия по минимизации отношений токов, заключенных в круглые скобки в выражении (4.2.4).

Все ионизационные манометры, включая электронные, имеют специфическую особенность, связанную с тем, что при измеряемой одинаковой молекулярной концентрации газов величина ионного тока будет зависеть от вида газа. В практике вакуумной техники используют так называемые коэффициенты относительной чувствительности электронных ионизационных манометров по разным газам (точнее по массовым

числам) kселект.

Пользуясь данными по

kселектi, приведенными на рис. 4.2.4, и помня, что эффектив-

ность измерения по азоту (воздуху) принята равной 1,0 и именно она заложена в градуировочную характеристику конкретного манометра (функциональная зависимость

вида Асиг= f (nазот), легко пересчитать показания индикатора

манометра Асиг в соответствии с измеряемым i-м газом

Асигi = Асиг/kселектi. (4.2.7)

305 Фирмы-производители манометров в технических условиях на манометры так и сообщают: измеряемые давление ограничено из-за наличия рентгеновского излучения при бомбардировке анодов электронами.

226

4.2.2. Манометры, реализующие «холодный ионизационный метод»

Ионизация газа в манометрах с холодным катодом производится в зоне горения тлеющего разряда. Такие манометры в вакуумной технике принято называть магниторазрядными, потому что они используют электрический разряд в магнитном поле, зажигаемый в ячейке Пеннинга306.

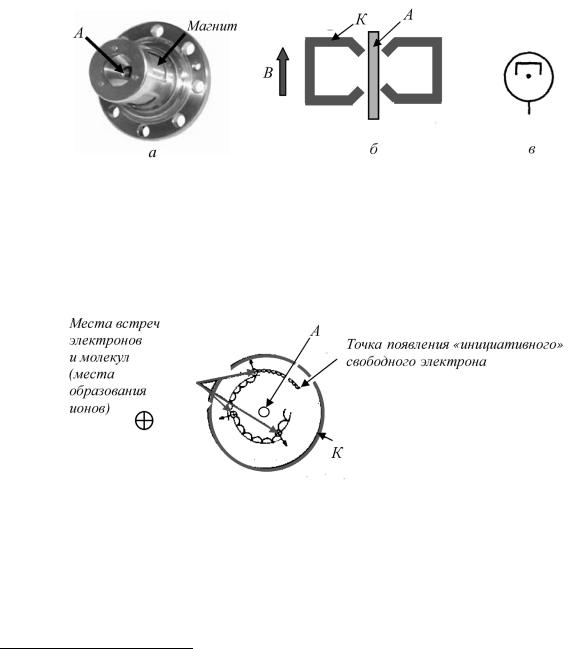

На рис. 4.2.5 изображен самый распространенный в вакуумной технике инверсно-магнетронный манометр ПММ-32 с анодом в виде штыря, установленным по оси системы. Магнит представляет собой толстостенный цилиндр с полюсными наконечниками, он одновременно служит катодом манометра.

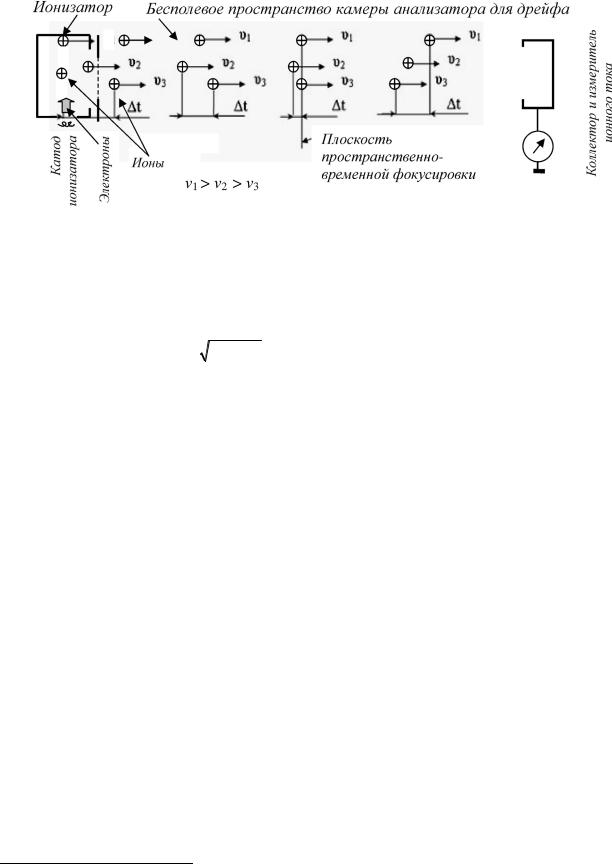

Скрещенные электрическое и магнитное поля способствуют возникновению циклического движения электронов вокруг цилиндрического анода. Длина траекторий электронов значительна – без соударения с молекулой газа и образования иона электрон не может сместиться в направлении к аноду. Примерный вид траектории электронов в инверсно-магнетронном манометре приведен на рис. 4.2.6.

Рис. 4.2.5. Манометр магнитный электроразрядный с холодным катодом (инверсно-магнетронный манометр Пеннинга типа ПММ-32):

вид манометра (а); устройство манометра307 (б), где В – магнитное поле; А – анод; К – катод; условное изображение магнитного электроразрядного манометра (в)

Считается, что инициатором тлеющего разряда становится любой из свободных электронов, всегда имеющихся в рабочей полости. Плазма разряда локализуется по оси системы и, вращаясь вокруг оси, служит эффективным ионизатором молекул газа.

Рис. 4.2.6. Примерный вид траектории электронов в инверсно-магнетронном манометре (гипоциклоида308)

Образовавшиеся ионы, траектории которых слабо искривляются магнитным полем, двигаются к катоду, который находится под нулевым потенциалом и соединен со входом усилителя постоянного тока вакуумметра; электроны ионизации в свою очередь начинают вращаться в рабочем пространстве манометра, как показано на рис. 4.2.6, одновременно электроны совершают колебания в осевом направлении, попадая в тормозящее поле торцевых дисков катода.

306Рассмотрено в разделе 1.2.3.

307У магнетрона анод располагается на периферии, а катод – в центре (см. рис. 1.2.33).

308Гипоциклоида (от греческих слов υπό − под, внизу и κύκλος – круг, окружность) – плоская кривая, образуемая точкой окружности, катящейся по внутренней стороне другой окружности без скольжения.

По сравнению с электронными ионизационными манометрами преимущество магниторазрядных заключается в отсутствии накаливаемого катода, что определяет их повышенную надежность даже в случае аварийного увеличения давления вплоть до атмосферного. Помимо этого, отпадает необходимость обеспечивать стабилизацию тока эмиссии (см. уравнение (4.2.1)), что сильно упрощает измерительную систему вакуумметров.

Уравнение измерения магниторазрядного манометра практически не отличается от уравнения измерений электронного ионизационного манометра (выражение 4.2.2) и имеет вид

где Iкат – ионный ток, измеряемый с катода; См – постоянная манометра; m – показатель линейности для магниторазрядных манометров309. Для инверсно-магнетронных манометров m близок к единице во всем диапазоне измеряемых давлений.

Инверсно-магнетронный магниторазрядный манометр имеет диапазон измеряемых давлений от

10–7 до 1 Па с погрешностью |

%% |

. В этом диапазоне рабочая характеристика манометра достаточно |

линейна для практических нужд измерений. На краях рабочего диапазона показания манометра могут использоваться только для индикации величины молекулярной концентрации.

Верхний предел измеряемых давлений ограничен тем, что в цепь высоковольтного питания всегда включено балластное сопротивление для предотвращения перехода тлеющего разряда в дуговой. Следовательно, максимальное значение измеряемого разрядного тока равно отношению приложенного высокого напряжения к величине балластного сопротивления. Пути расширения верхнего предела измерений аналогичны путям, использованным для электронных ионизационных манометров.

Нижний предел измерений ограничивается возможностью зажигания и поддержания тлеющего разряда, а также фоновым током, создаваемым автоэлектронной эмиссией с катода под действием большой (~2 кВ/см) напряженности электрического поля.

4.2.3. Масс-спектрометрия остаточного газа

Рассмотренные выше манометры обеспечивают измерения средней суммарной молекулярной концентрации газа в вакуумной системе (так называемого полного давления остаточных газов), что весьма далеко от идеального решения задачи метрологического обеспечения вакуумных систем. При эксплуатации подавляющего большинства электрофизических установок необходимо не только знать состав газовой среды, в которой происходит исследуемый физический процесс, но и контролировать этот состав, тем более что, как следует из табл. 4.2.1, этот состав непрерывно изменяется по мере увеличения разрежения.

Таблица 4.2.1

Изменение состава остаточного газа при откачке

Давление, Па |

Основные газы в системе |

105 |

Воздух (N2, O2, H2O, Ar, CO2) |

10–1 |

Пары воды (75 – 95 %) |

10–4 |

H2O, CO |

10–7 |

CO, N2, H2 |

10–8 |

CO, H2 |

10–9 |

H2 |

Состав остаточных газов определяется характеристиками средств откачки, степенью чистоты поверхностей вакуумной камеры и введенных в нее конструкций, составом продуктов газовыделения или стационарной газовой нагрузки, герметичностью оболочки и другими факторами.

Анализируя состав остаточных газов, можно выделить основную причину отклонения состава газовой среды от требуемого, в том числе обнаружить нарушение герметичности вакуумной системы.

Концентрация парциальных i-х компонентов системы молекул ni в вакуумной технике измеряется масс-спектрометрами.

309 Вакуумная техника: Справочник/К.Е. Демихов, Ю.В. Панфилов, Н.К. Никулин и др.; под общ. ред. К.Е. Демихова, Ю.В. Панфилова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение. 2009. Гл. 12. С. 460.

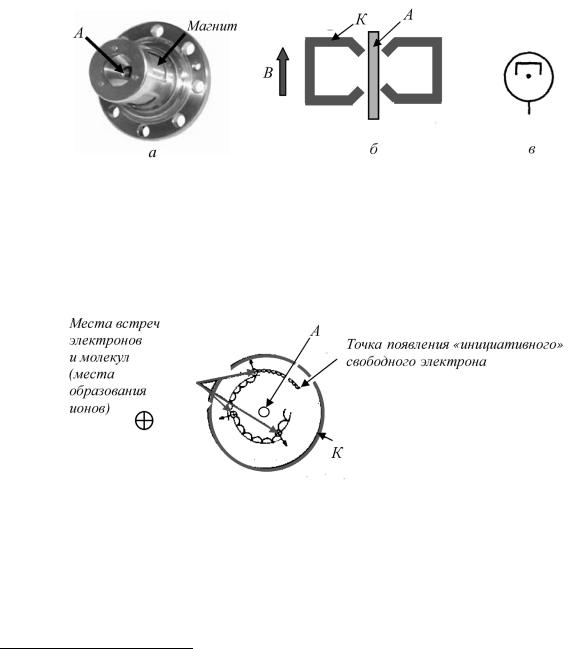

Для объяснения принципа действия масс-спектрометров рассмотрим работу времяпролетного масс-спектрометра (англ. название TOFMS от Time of Flight Mass-Spectrometers), общая схема которого представлена на рис. 4.2.7.

Рис. 4.2.7. Общая схема времяпролетного масс-спектрометра

В ионном источнике – ионизаторе – осуществляется ионизация молекул газа пучком термоэлектронов с энергией около 100 эВ. Для получения электронов используется прямонакальный катод, обычно вольфрамовая нить. С помощью подачи импульса (10−4 с) отрицательного напряжения U на электрод ионного источника Эл, ионы вытягиваются в бесполевое пространство дрейфа камеры анализатора.

Скорость ионов равна vi = 2eU Mi , где U – потенциал на вытягивающем электроде (несколько киловольт); Mi – масса i-го иона. Из-за различия скоростей по мере прохождения бесполевого про-

Mi , где U – потенциал на вытягивающем электроде (несколько киловольт); Mi – масса i-го иона. Из-за различия скоростей по мере прохождения бесполевого про-

странства дрейфа ионы разделяются и в виде отдельных сгустков (пакетов) поступают на коллектор, во внешней цепи которого регистрируются импульсы тока. На детектор поступают последовательно пакеты с возрастающим значением массового числа Мi /q.

Эти импульсы вместе образуют масс-спектр остаточных газов, который для времяпролетного масс-спектрометра представляет собой временную зависимость пиков ионного тока пропорциональ-

ного концентрации парциальных i-х компонентов системы молекул.

Если принять длину дрейфового промежутка 1 м, U = 2 кВ, М = 1,67 · 10–27 кг, q = 1,6 · 10–19 Кл, то время дрейфа иона атомарного водорода составит 1,58 мкс; для иона молекулярного кислорода –

9,13 мкс.

Во всех коммерчески доступных масс-спектрометрах молекулы анализируемых газов ионизируются в ионизаторе бомбардировкой ускоренным электронным пучком, что в известной степени схоже с электронными ионизационными манометрами.

Время взаимодействия электрона с молекулой порядка 10−18 с, и в результате образуется молекулярный положительный ион, а избыточная кинетическая энергия уносится двумя электронами. Если время жизни образующегося молекулярного иона меньше 10−6 с, то он не достигает коллектора и отсутствует в масс-спектре. В этом случае фиксируются лишь продукты распада молекулярного иона, время жизни которых превышает 10−6 с. Этот процесс называется фрагментацией, а продукты распада – фрагментарными или осколочными ионами310.

Отличие масс-спектрометров состоит в методах анализа ионов, полученных в ионизаторах, и методах получения масс-спектров. Времяпролетные масс-спектрометры очень просты и наглядны. Они позволяют понять основные процессы масс-спектрометрии, имеют очень широкий диапазон по анализируемым массовым числам (от 5 до 1000 а.е.м.) и незаменимы при исследовании процессов, быстро протекающих во времени. В лучших образцах диапазон измеряемых масс и разрешающая способность достигают нескольких тысяч. Именно на времяпролетном масс-спектрометре удалось впервые зарегистрировать фуллерены, полученные при лазерном испарении графита. Однако из-за чрезмерных габаритов практического применения в вакуумной технике они не получили.

310 Осколочные ионы сильно затрудняют расшифровку масс-спектров.

Рис. 4.2.8. Масс-спектрометр с магнитным анализатором секторного типа

Было изобретено достаточно много конструкций, позволяющих сделать масс-спектрометры малогабаритными.

Простейший масс-спектрометр с магнитным анализатором секторного типа представлен на рис. 4.2.8.

Образовавшиеся в ионизаторе положительные ионы с помощью электростатической системы извлечения ионов из ионизатора вытягиваются из него с одинаковой энергией, равной q·U, где U – вытягивающий потенциал (3 – 5 кВ), фокусируются в пучок и направляются в область анализа, где попадают в однородное магнитное поле c магнитной индукцией В. Здесь на него действует сила Лорен-

ца = q| |

· , где q – заряд иона, – его скорость. Сила Лоренца заставляет ион с массой m откло- |

няться отВпрямолинейного| |

движения и выводит его на круговую орбиту радиуса |

|

|

|

R = |

|

. |

(4.2.9) |

|

|

|

Таким образом, частицы с различными массовыми числами Мi /q расходятся в магнитном поле, что означает возможность получения масс-спектра311.

Применив коллектор ионов с узкой входной щелью и изменяя последовательно во времени312 настройку масс-спектрометра (либо величину магнитной индукции, либо величину вытягивающего потенциала), обеспечивающую попадание в щель коллектора ионов только с определенными массовыми числами, можно добиться во внешней цепи коллектора ряда пиков ионного тока, разнесенных во времени, или масс-спектра, пример которого приведен на рис. 4.2.9.

Рис. 4.2.9. Пример масс-спектра остаточных газов, полученного экспериментально

Основные характеристики масс-спектрометров:

•диапазон различаемых массовых чисел, а.е.м.;

311Диапазон измеряемых массовых чисел для такого масс-спектрометра составляет от 2 до 150 а.е.м.

312Эта операция в физике носит название «развертка».

230