РиССРпоОДД Учебное пособие

.pdf651

Контроллеры ДКС-Д обеспечивают следующие основные временные параметры:

-интервал изменения длительности основных тактов – от 1 до 120 с;

-интервал изменения длительности промежуточных тактов – от 3 до 20 с;

-длительность одновременного включения красного и желтого сигналов светофоров перед включением зеленого сигнала – 3 с;

-длительность мигания зеленого сигнала светофоров непосредственно перед его выключением – 3 с;

-интервал изменения длительности минимального времени зеленого сигнала светофоров по любому направлению транспорта – от 3 до 60 с;

-дискретность изменения временных уставок – 1 с;

-погрешность отсчета интервалов времени – не более 0,003 %.

При отработке «Зеленого мигания» и «Желтого мигания» ДКС-Д обеспечивают следующие параметры мигающих сигналов:

-число миганий в минуту – 60;

-длительность включенного состояния ламп светофоров в течение одного мигания – 0,5 с.

Дорожные контроллеры ДКС-Д обеспечивают работу в локальном режиме по одной из временных программ, задаваемых внутренним таймером реального времени в зависимости от времени суток, дня недели, месяца. Одна из программ – «Желтое мигание». Максимальное количество временных программ – 8. В течение всего срока службы ДКС-Д обеспечивается сохранение показаний таймера при кратковременном отключении сетевого напряжения.

К ДКС-Д возможно подключение пульта инженерного, с помощью которого осуществляется контроль состояния контроллера, ручное управление его работой, установка таймера реального времени и ряд сервисных функций, обеспечивающих возможность запуска ДКС-Д на перекрестке и дальнейшего обеспечения и проверки его работоспособности.

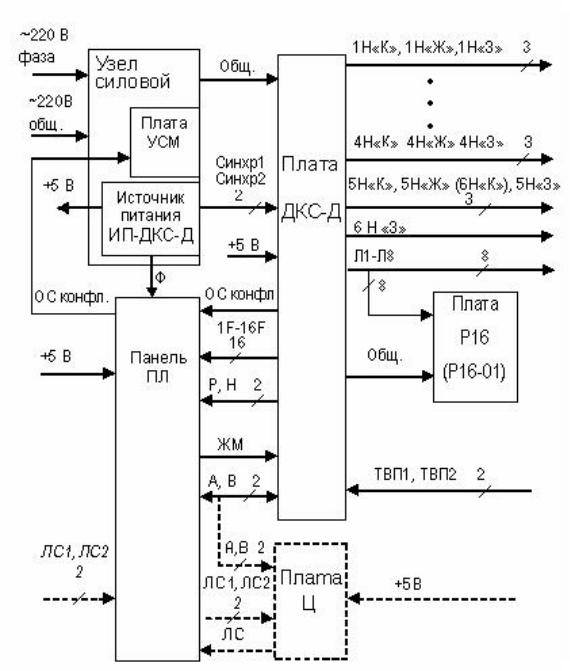

Состав изделия. ДКС-Д содержат основные составные части, приведенные на рисунке 6.13 для ДКС-Д, ДКС-Д16, а также соединительные элементы. Модели ДКС-Д отличаются друг от друга модификацией используемого блока ДКС-Д (наличием или отсутствием в нем платы Ц и модификацией панели ПЛ и платы Р16), а также типом соединительных элементов (под винт или под пружину), типом подключаемой нагрузки (лампы

652

или светодиоды) и размерами компоновочного шкафа, в котором располагаются все составные части контроллера.

Рис. 6.13. Состав ДКС-Д

Устройство и работа. Конструктивно ДКС-Д выполнены в виде навесного металлического шкафа, имеющего дверь, закрываемую на секретные замки. На задней стенке шкафа имеются вентиляционные отверстия, защищенные от попадания воды, на днище – отверстия для ввода кабелей. Внутри шкафа в его верхней части установлен по направляющим блок ДКС-Д, в нижней части на кронштейне расположены розетка и предохранитель для подключения к сети внешних потребителей и ответная часть разъема для стыковки с блоком.

С лицевой стороны блока слева находится панель ПЛ, справа – силовой узел. Блок имеет мезонинную архитектуру расположения основных составных частей: к панели ПЛ, позади нее, укреплена плата Р16, к тыльной стороне блока укреплена плата ДКС-Д. Указанные части соединяются между собой разъемными жгутами. С тыльной стороны платы ДКС-Д блок защищен экраном. Структура построения ДКС-Д приведена на рисунке 6.14.

Силовой узел предназначен для ввода, распределения и подачи вручную сетевого напряжения, кроме того, он содержит плату УСМ и источник питания ИП-ДКС-Д. Плата УСМ обеспечивает отключение сетевого напряжения (отключение светофоров) по сигналу «ОС конфл.» при возникновении

653

конфликтной ситуации. Источник питания ИП-ДКС-Д формирует напряжение +5 В для питания остальных узлов, а также формирует признак перехода синусоиды через ноль «Синхр.1» и «Синхр.2». На лицевой панели силового узла расположен автоматический выключатель «СЕТЬ», тумблер для включения источника питания «СЕТЬ ИП», предохранитель «СЕТЬ 2А» и индикатор напряжения «+5 В».

Рис. 6.14. Структурная схема ДКС-Д

654

Панель ПЛ выполнена в четырех модификациях. С лицевой стороны панели ПЛ и ПЛ-02 расположены:

-индикаторы единичные «Р» и «Н», которые включаются соответственно при работе и неисправности;

-предохранители («5 А» для ПЛ и «2 А» для ПЛ-02), обеспечивающие защиту выходных силовых цепей от перегрузок и короткого замыкания;

-тумблер ЖМ для включения режима ЖМ;

-розетка «ПИ RS485» для подключения пульта инженерного ПИ по стыку RS485.

С лицевой стороны панелей ПЛ-01 и ПЛ-03 расположены:

-индикаторы единичные «Р», «Н» и «ЛС», которые включаются соответственно при работе, неисправности и обмене по линии связи с ЦУП;

-предохранители, обеспечивающие защиту выходных силовых цепей от перегрузок и короткого замыкания;

-тумблер ЖМ для включения режима ЖМ;

-розетка «ПИ RS485» для подключения пульта инженерного ПИ по стыку RS485 и розетка «ИЦ» для подключения имитатора центра ИЦ.

С монтажной стороны панели любой модификации слева на стойках размещены:

-розетка А3-XS3 «FU1-FU16» для связи панели с платой ДКС-Д по цепям

«1F» – «16F»;

-вилка А1-ХР1 «Л1-Л8» для связи платы Р16 с платой ДКС-Д по цепям

«Л1» – «Л8».

Плата ДКС-Д выполняет функции узла управления и контроля, обеспечивающего программно-аппаратным путем реализацию заданных алгоритмов взаимодействия ДКС-Д с внешними устройствами и задач управления светофорной сигнализацией, а также контроль работоспособности [7].

Плата Р16 содержит токосъемные резисторы для контроля перегорания ламп нагрузки (модификация Р16) или светодиодных секций (модификация Р16-01).

Принципиальное построение модификаций ДКС-Д приводится на электрической схеме.

655

Сетевое напряжение подается на вилку XP1 силового узла, откуда поступает на тумблер «СЕТЬ ИП» для питания источника ИП-ДКС-Д и на автоматический выключатель «СЕТЬ».

Тумблером G1 «СЕТЬ» сетевое напряжение подается через розетку XS2 силового узла на вилку А3-XP2 панели ПЛ (ПЛ-02), откуда общий провод сетевого напряжения подается на плату Р16 (Р16-01) и плату ДКС-Д.

Тумблером S1 «СЕТЬ ИП» сетевое напряжение через вставку плавкую FU1 «СЕТЬ 2 А» подается на розетку XS1 силового узла, к которой подключена вилка XP1 источника ИП-ДКС-Д. С вилки XP1 источника ИП-ДКС-Д снимается напряжение «+5 В», которое через розетку XS1 силового узла поступает для включения индикатора «+5 В».

Формируемые источником ИП-ДКС-Д напряжения питания через розетку XS1 источника подаются на вилку А3-XP1 панели ПЛ (ПЛ-02), откуда через розетку А3-ХS1 панели ПЛ (ПЛ-02) поступает на вилку XP3 платы ДКС-Д напряжение «+5 В», а на розетку XS5 панели ПЛ (ПЛ-02) – напряжение «+ 5 В ПИ» для питания пульта ПИ. На эту же розетку с вилки ХР2 платы ДКС-Д через розетку А3-ХS4 панели приходят цепи «А» и «B» для обмена по стыку

RS485.

На вилку XP3 платы ДКС-Д от источника ИП-ДКС-Д передаются через розетку XS1 источника, вилку А3-XP1 и розетку А3-XS1 панели сигналы «Синхр.1» и «Синхр.2».

С вилки А4-ХР1 платы ДКС-Д через розетку А3-XS3 и вилку А3-XP2 панели ПЛ (ПЛ-02) транслируются на розетку XS32 силового узла сигналы «ОС конфл.» и «+5 В», поступающие на плату УСМ для отключения питания при возникновении конфликтной ситуации.

Связь между платой ДКС-Д и платой Р16 (Р16-01) осуществляется по цепям «Л1» – «Л8» через розетку А4-XS1 платы ДКС-Д и вилку А1-XP1 платы Р16 (Р16-01).

Связь между платой ДКС-Д и панелью ПЛ (ПЛ-02) по цепям «FU1» – «U16» осуществляется через вилку А4-XP1 платы ДКС-Д и розетку А3-XS3 панели ПЛ (ПЛ-02).

Силовые цепи и цепи связи с ТВП платы ДКС-Д выведены на розетку А4XS2 платы ДКС-Д.

656

Напряжение питания «+5 В Ц» и «0 В Ц» поступает на розетку XS7 платы Ц (от источника ИП-ДКС-Д через розетку XS1 источника и вилки А3-XP1, А3ХР5 панели ПЛ-01 и ПЛ-03).

Цепи обмена информацией по стыку RS485 выведены на розетку XS1 платы Ц и через вилку А3-XP3 панели ПЛ-01 и ПЛ-03 подсоединяются к розетке XS5 панели.

6.4.9.Детекторы транспорта

Вавтоматизированных системах управления дорожным движением информация о текущих характеристиках ТП собирается с помощью детекторов транспорта (ДТ). Полученные данные необходимы для работы контроллеров, осуществляющих локальное управление на перекрестках, и центральных управляющих пунктов для выбора оптимального режима работы системы.

Режимом, который обеспечивает максимальную эффективность использования оборудования АСУД, в том числе и ДТ, является режим координированного управления. В связи с этим при выборе типов ДТ, мест их установки на дорожно-транспортной сети и размещения чувствительных элементов (ЧЭ) необходимо в первую очередь решать эти задачи применительно к использованию ДТ в составе АСУД, а затем рассматривать их возможное использование при локальных режимах.

Такое решение объясняется также тем, что АСУД, как правило, работает

с600 до 2300, т.е. практически весь период времени, когда имеется значительное движение ТС.

Задача размещения ДТ в районе управления АСУД включает несколько этапов:

• выбор в районе управления перекрестков, на которых необходимо устанавливать ДТ определенного типа;

• размещение чувствительных элементов на перекрестках;

• выбор режимов работы ДТ.

Типы детекторов транспорта и их функции. В современных АСУД информация о текущих характеристиках транспортных потоков собирается с помощью детекторов транспорта, которые входят в состав комплексов технических средств АСС-УД, «Сигнал», АСУД-С [4].

657

По принципу действия детекторы транспорта разделяются на следующие:

•индуктивные;

•феррозондовые;

•ультразвуковые;

•инфракрасные.

Индуктивные и феррозондовые ДТ широко применялись в 1980-90-х годах, но так как их монтаж связан с серьезными строительными работами, а срок службы, как правило, составлял не более одного года, то от них пришлось отказаться.

Ультразвуковые детекторы имели очень ограниченное, в основном экспериментальное применение [5,8].

В настоящее время наибольшее распространение получили инфракрасные ДТ (ДТ-ИК). Это обусловлено отсутствием строительных работ при их монтаже

идлительным сроком службы (до 8 лет). Поэтому далее технология применения ДТ будет изложена применительно к ДТ-ИК.

Основными функциями ДТ являются:

•сбор статистических данных по интенсивности движения ТП, скорости

ивремени присутствия;

•обеспечение работы режима МГР по поиску разрывов в ТП;

•сбор данных для расчета задержек ТС.

ДТ подразделяются на несколько типов в зависимости от назначения. Наибольшее распространение получили ДТ следующих типов:

•интенсивности;

•заторовые;

•скорости;

•состава потока.

ДТ интенсивности позволяют одновременно выполнять ряд следующих задач:

•подсчет количества ТС за заданный период времени (интенсивность);

•рассчитывать задержку ТС;

•осуществлять поиск разрывов в ТП (режим МГР).

ДТ остальных типов позволяют выполнять по одной задаче: детекторы скорости измеряют скорость движения ТС в заданной зоне, заторовые детекторы измеряют время присутствия ТС в контролируемой зоне.

658

Принципы установки детекторов транспорта.

Детекторы интенсивности. На основании статистики по изменению интенсивности транспортных потоков в течение суток производится выбор мест размещения детекторов интенсивности.

Детекторы интенсивности следует устанавливать при соблюдении следующих условий:

•на входных перекрестках магистралей;

•на перекрестках, удаленных от других (смежных) на расстояние не более 800 м, что позволяет корректировать планы координации, уменьшая задержки ТС на перекрестках;

•на перекрестках со значительными изменениями интенсивности движения в течение суток, когда требуется перераспределение длительности фаз, при интенсивности более 300 авт./ч на полосу;

•на перекрестках с интенсивностью более 1500 авт./ч в сечении дороги, требующих введения вызывных фаз по второстепенным направлениям, когда пересекающая магистраль имеет интенсивность менее 120 авт./ч на полосу.

В случае, когда пересекающая магистраль имеет малую интенсивность движения транспортных потоков, не совмещена с пешеходным движением, требующим ежециклично фазу, детектор не устанавливается (интенсивность пешеходов – более 500…600 чел./ч).

Детекторы скорости. Детекторы скорости устанавливаются на перегонах перед перекрестками, на которых:

•скорость не зависит от маневров ТС;

•отсутствуют помехи (остановки общественного транспорта, остановки на обочине);

•длина от места установки чувствительного элемента (ЧЭ) до перекрестка не менее 200 м.

Один детектор устанавливается на магистрали из 10-12 перекрестков. Чувствительные элементы устанавливаются на левую или среднюю

полосу в прямом и обратном направлениях на перегоне длительностью не более

400 м.

Детекторы состава потока. Детекторы состава потока применяются для сбора статистических данных по составу потока в районе управления.

659

С помощью этих данных определяются интенсивности движения в приведенных единицах, корректируются планы координации. Детекторы состава потока устанавливаются на наиболее загруженных перегонах, отличающихся значительными изменениями состава потока. Точки их установки (если в системе предусмотрен сбор статистических данных по составу потока) определяются по результатам предварительного обследования.

Заторовые детекторы. Заторовые детекторы устанавливаются перед перекрестками, на которых возможно возникновение очереди ТС, которая не разгружается за цикл и распространяется до соседнего перекрестка, перекрывая на нем движение в поперечном направлении. Необходимость установки детекторов определяется на основании анализа вероятности возникновения затора.

ЧЭ следует устанавливать на левую полосу, во избежание непредвиденных ситуаций.

Правила размещения чувствительных элементов.

Размещение по типу чувствительных элементов. Наиболее широкое распространение на практике получили пассивные инфракрасные увствительные элементы (ИК ЧЭ).

Установка ИК ЧЭ не требует вскрытия дорожного полотна, они устанавливаются фиксированно над поверхностью дороги.

Размещение по полосам. При размещении ЧЭ необходимо учитывать следующие правила:

•ЧЭ для измерения интенсивности располагаются только на одной

полосе;

•если направление движения имеет две полосы, то ЧЭ следует располагать на левой полосе;

•если направление движения имеет три полосы, то ЧЭ следует располагать на средней полосе;

•ЧЭ можно располагать на нескольких полосах с учетом направлений, более чем по одному в фазе, если в этом есть необходимость;

•в каждой фазе следует устанавливать только один ЧЭ на направлении, где в течение суток наблюдается наибольшая интенсивность;

660

• если наибольшая интенсивность в различные периоды суток наблюдается на различных направлениях, то следует ставить ЧЭ на каждом из этих направлений.

Расстояния от места укладки ЧЭ до стоп-линии для различных ситуаций приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 Расстояния от места укладки ЧЭ до стоп-линии для различных ситуаций

tmin, c |

|

Интенсивность, авт./ч на полосу |

|

|

до 120 |

120-300 |

|

более 300 |

|

|

|

|||

До 8 |

20 |

30 |

|

40 |

8-15 |

30 |

40 |

|

50 |

Более 15 |

40 |

50 |

|

60 |

Режимы работы детектора транспорта.

Детекторы транспорта в системах, реализующих алгоритм поиска разрывов. Для реализации алгоритма поиска разрывов с постоянными уставками управления используются проходные детекторы, размещаемые на каждом входном направлении.

Выбор величины временного разрыва Тэк обусловлен некоторыми особенностями. Ее значение ограничивается снизу максимально возможным интервалом ТС в потоке насыщения. Примечательно, что слишком малый временной разрыв может привести к преждевременному выключению зеленого сигнала. Нижний предел обычно принимается равным 3 с. На выбор верхнего предела влияют несколько факторов:

• слишком большое значение заставляет устанавливать ЧЭ далеко от стоп-линии, поэтому рекомендуется выбрать интервал из таблице 6.3;

Таблица 6.3

Выбор величины временного разрыва Тэк

% лег. ТС |

0-20 |

20-40 |

40-60 |

60-80 |

80-100 |

Тэк, с |

6 |

5,5 |

5 |

4,5 |

4 |

• при большой скорости подхода к перекрестку применение алгоритма поиска разрывов с постоянными уставками неэффективно (алгоритм эффективен при скорости до 48 км/ч).

Детекторы транспорта в системах, реализующих алгоритм управления движением по запросу. Алгоритм предусматривает включение зеленой фазы