Методички кафедры11

.pdf

ЖКК |

~ 14 ~ |

Системные заболевания крови (лейкозы, гемофилия, пернициозная анемия и др.)

Заболевания кровеносных сосудов (гемангиомы, болезнь Рандю – Вебера – Ослера

идр.)

Уремия

Амилоидоз

Другие заболевания

Разрыв варикозных вен пищевода (ВВП). Причиной ВВП является портальная гипертензия, возникающая вследствие внутрипеченочного (цирроз, гепатит) или внепеченочного блока. Последний разделяют на блоки: предпеченочный (тромбоз воротной вены, синдром сдавления ворот печени, пороки развития сосудов системы воротной вены) и постпеченочный (болезнь Бадда – Киари – тромбофлебит и закупорка печеночных вен). При этом отток крови осуществляется через естествен-

ные портокавальные анастомозы, в том числе через венозные сплетения кардиального отдела желудка и нижней трети пищевода, а так же через расширенные геморрои-

дальные вены. Пищеводные вены под действием высокого портального давления растягиваются и стенки их могут разорваться. Какие факторы определяют риск кровотечения у больных ВРВП? Прежде всего длительность заболевания и размеры варикозно-расширенных вен. В соответствии с законом Лапласа о цилиндрах.

Заполненных жидкостью, давление на стенки цилиндров пропорционально их радиусу – больший цилиндр (или вена) должен иметь более прочные стенки для того,

чтобы противостоять равному давлению.

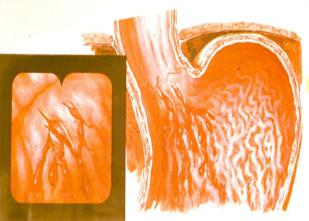

Диагностика ВВП не сложна: расширенные и извитые вены синюшного оттенка, как правило, достаточно хоро-

шо видны при эзофагоскопии, проводить которую при подозрении на ВВП нужно очень аккуратно, что бы не вызвать дополнительную травму истонченных стенок вен.

Лечение больных ВВП остается наиболее важным камнем преткновения на пути к снижению летальности при ЖКК. До сих пор 2/З больных умирает при первом или повторных поступлениях в больницу по поводу эпизода кровотечения. Дело в том,

ЖКК |

~ 15 ~ |

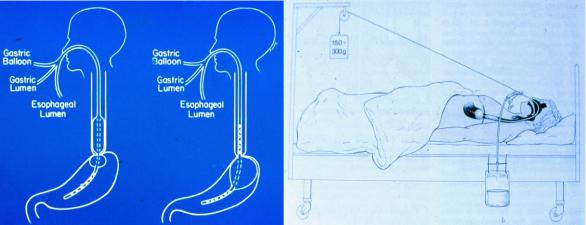

что надежных методов лечения ВВП нет. Первая помощь заключается в длительной

(1-2 суток) тампонаде вен баллоннным зондом Сенгстакена – Блейкмора (для пищевода) или Линтона – Накласа (для желудка) и внутривенном введении 1%

раствора нитроглицерина (для снижения портального давления) и вазопрессина

(препарата гипофиза). Такое лечение позволяет на время остановить кровотечение примерно у 60 - 80% больных. При его неэффективности или угрозе рецидива кровотечения можно провести попытку эндоскопической склеротерапии с внутрива-

зальным или паравазальным (что безопаснее) введенем склерозантов - 2% раствора тромбовара или варикоцида, 1-3% раствора этоксисклерола (полидоканола),

цианакрилатов (гисторил, гистоакрил, цианакрилатклебер), фибринклебера в смеси с иодолиполом в соотношении 1:1. При отсутствии этих препаратов используют 96%

этиловый спирт.

Зонд Сенгстакена – Блейкмора (для пищевода) |

Укладка пациента |

и Линтона – Накласа (для желудка) |

|

Эндоскопическое лечение ВВП показано так же у больных старше 60 лет, ранее многократно оперированных, с тяжелой сопутствующей патологией. Условием относительно безопасного проведения лечебной эзофагоскопии является стабильная гемодинамика и отсутствие выраженных нарушений функции печени. Тем не менее,

осложнения склеротерапии ВВП не редки. К ним относятся изъязвления слизистой оболочки пищевода с кровотечением, гнойный тромбофлебит, некроз слизистой пищевода, перфорация пищевода. Летальность после экстренного склерозирования

ЖКК |

~ 16 ~ |

вен на фоне продолжающегося кровотечения достигает 25%, после плановой склеротерапии существенно ниже - 3,7%.

Перспективным методом в лечении кровотечения из ВВП является эндоваскулярная эмболизация вен пищевода. В сочетании с эндоскопическим склерозированием эта методика позволяет снизить летальность в экстренных случаях до 6-7% (А.Г.Шерцингер,2009).

Шунтирующие операции (портокавальные, спленоренальные, мезокавальные и др.

анастомозы) выполняются для того, что бы направить кровь из пищеводных вен с высоким давлением в системные вены с низким давлением. Однако их выполнение на высоте кровотечения весьма рисковано. Опыт показывает, что после шунтирующих операций частота пищеводных кровотечений уменьшается, но смертность остается высокой. Вместо того, что бы умереть от кровотечения, больные умирают от печеночной недостаточности и энцефалопатии, вызванной гипераммониемией.

Рекомендуют производить декомпрессию только пищеводных и желудочных вен путем наложения селективного дистального слленоренального шунта, но эта операция требует очень высокого хирургического мастерства.

Разрыв слизистой кардиального отдела желудка (синдром Маллори-Вейсса)

наблюдается при сильной рвоте (нередко у молодых людей в алкогольном опьяне-

нии), в результате инвагинации слизистой кардиального отдела желудка в просвет пищевода.

Указание на появление свежей крови при повторной рвоте позволяет предположить эту патологию. Решает диагноз ЭГДС.

Кровотечение может быть довольно интенсивным, но часто останавливается самостоятельно на фоне покоя и гемостатической

терапии. При продолжающемся кровотечении оправдана попытка электрокоагуляции кровоточащих сосудов во время эндоскопии. Изредка возникают показания к операции – гастротомии и прошивании сосудов в области разрыва.

ЖКК |

~ 17 ~ |

Эрозивный эзофагит возникает при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

(ГЭРБ), которая сама по себе является весьма распространенной патологией. Часто в основе заболевания лежит грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Эрозии в кардиальном отделе пищевода иногда могут быть причиной кровотечения в просвет пищевода и желудка и проявляться помимо классической симптоматики ГЭРБ

(отрыжка, изжога, боли за грудиной) рвотой с примесью крови.

Дуоденальные, желудочные или маргинальные (после резекции желудка) язвы

являются причиной кровотечения у 40-50% больных.

Особенно опасны язвы, располагающиеся на задней стенке луковицы двенадцати-

перстной кишки, так как они могут быть причиной массивных артериальных кровотечений в результате аррозии ветвей проходящей в этой зоне крупной желу-

дочно-дуоденальной артерии.

Согласно широко распространенной эндоскопической классификации язвенных кровотечений по Форресту, выделяют:

I. Продолжающееся кровотечение А. Профузное (струйное)

В. Подтекание крови

II. Состоявшееся кровотечение

А. Высокий риск рецидива (виден тромбированный сосуд)

В. Низкий риск рецидива (наличие гематина на дефекте)

III. Клинические признаки состоявшегося кровотечения (мелена)

при отсутствии эндоскопических признаков кровотечения из обнаруженного источника.

Эта классификация позволяет определить лечебную тактику у больных с кровотече-

ниями язвенной этиологии. При профузном кровотечении (IA) больной нуждается в

экстренном оперативном вмешательстве. Всякие попытки остановить струйное

ЖКК |

~ 18 ~ |

кровотечение консервативными методами приводят к потере времени и ухудшают прогноз. В случае подтекания крови из язвы (IВ) при наличии у эндоскописта достаточной квалификации и технических возможностей оправданы попытки остановки кровотечения через эндоскоп путем моноактивной или биполярной электрокоагуляции с помощью тока высокой частоты, фотокоагуляции аргоновым или ИАГ-неодимовым лазером, аргоново-плазменной коагуляции ионизированным газом или обкалывания язвы этиловым спиртом. Хорошие результаты по нашему опыту дает орошение кровоточащей язвы через катетер раствором капрофера –

карбонильного комплекса треххлористого железа и эпсилон-

аминокапро-новой кислоты,

обладающего выраженными гемостатическими свойствами.

Изредка применяют наложение специальных эндоклиппс на кровоточащий сосуд. При

использовании всего перечисленного набора эндоскопических методик по данным Ю.М.Панцырева, Е.Д.Федорова и Михалева А.И. (2009) стойкий гемостаз был достигнут у 187 больных (95%) из 206. У 9 человек (4,6%) гемостаз оказался неэффективным и больные были экстренно оперированы. Таким образом, вторым показанием к экстренной операции является невозможность остановить кровотечение имеющимися средствами во время эндоскопии. Экстренная операция показана и при рецидиве кровотечения, возникающем в ближайшие часы после предварительного гемостаза.

При остановившемся кровотечении с высоким риском рецидива (IIA по Форресту)

показана неотложная операция в течение ближайших суток, как правило на утро следующего дня. Наиболее оправданной хирургической тактикой при кровоточащей язве желудка является её иссечение или ушивание в сочетании с пилоропластикой и ваготомией (при отсутствии признаков малигнизации язвы), а при язве двенадцати-

перстной кишки – экономная резекция желудка (антрумэктомия) или (у больных с высокой степенью операционного риска) - ушивание язвы с пилоропластикой и

ЖКК |

~ 19 ~ |

селективной ваготомией (Ю.М.Панцырев, 1986;.Ю.М.Панцырев и Михалев А.И., 2009). Такая тактика позволила авторам, работающим в одном из наиболее квалифицированных лечебных учреждений г.Москвы, в последние годы снизить общую летальность при кровоточащих язвах с 7,2% до 6,4%, а послеоперационную летальность – с 8% до 5,8%, при общей летальности по городу на уровне 14%.

Рецидивные пептические язвы после резекции желудка – сравнительно редко являются причиной ЖКК. Пептические язвы обычно располагаются в месте желудочно-еюнального анастомоза или вблизи от него. Причиной их возникновения,

как правило, является неправильный выбор метода операции и технические погрешности при её выполнении (Ю.М.Панцырев,1986). Особым упорством и интенсивностью отличаются кровотечения при рецидивных язвах, вызванных гипергастринемией при недиагностированном до операции синдроме Золлингера-

Эллисона, если во время резекции был оставлен участок антрального отдела желудка.

Повторная операция у больного с резецированным желудком является весьма сложным вмешательством, поэтому консервативная терапия и эндоскопические методы гемостаза у этих больных являются предпочтительными. В целом же выбор лечебной тактики определяется интенсивностью кровотечения и принципы лечения не отличаются от таковых у неоперированных больных.

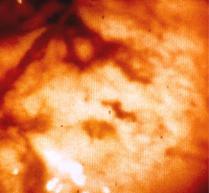

Редкой разновидностью эрозивно-язвенных кровотечений являются, так называе-

мые,солитарные изъязвления, описанные G.Dieulafoy и носяшие его имя. Изъязвле-

ниями или эрозиями Дьелафуа называют небольшие поверхностные язвочки, на дне которых располагается довольно крупная артерия. Аррозия последней приводит к профузному, иногда смертельному желудочному кровотечению. В основе этого заболевания, как считают многие авторы, лежат аневризмы мелких артерий подслизистого слоя желудка. Не исключается, что заболевание обусловлено врожденным пороком развития сосудов. Не последнюю роль в патогенезе играют пептический фактор, механические повреждения слизистой, пульсация подлежащих артерий, гипертония и атеросклероз. Э.Н.Ванцян с соавт.(1973), И.М.Белоусова

(1976) относят их к гемангиомам и телеангиоэктазиям. Солитарные изъязвления Дьелафуа (СИД) обычно располагаются в кардиальной части желудка параллельно малой кривизне, отступя на 3-4 см. В подслизистом слое этой зоны проходят

ЖКК |

~ 20 ~ |

достаточно крупные артерии, которые оплетены мышечными волокнами, фиксиру-

ются ими и тем самым создают предпосылки для упорного массивного кровотечения.

Эта анатомическая особенность дала повод D.Yoth (1962) назвать эту зону

“ахилесовой пятой желудка”. СИД имеют круглую, овальную или звездчатую форму.

Слизистая оболочка как бы приподнимается аррозированным сосудом и представля-

ется в этом месте в виде мягкого блестящего полиповидного образования диаметром

0,2-0,5 см, в центре которого имеется дефект слизистой.

Заболевание обычно проявляется внезапным массивным кровотечением. Консерва-

тивная терапия при СИД чаще всего оказывается безуспешной и почти все все больные погибают от кровопотери (А.А.Пономарев и А.Л.Курыгин, 1987).

Хирургическое лечение заключается в прошивании стенки желудка до мышечного слоя с перевязкой кровоточащей артерии или в иссечении патологических участков желудочной стенки в пределах здоровых тканей. Эффективной может оказаться эмболизация сосудов.

Острый геморрагический гастрит обычно связывают с приемом медикаментов

(аспирина, нестероидных противовоспалительных препаратов) и алкоголя. Геморрагический гастрит часто носит эрозивный характер и нередко развивается как стрессовое состояние у больных с сепсисом, ожогами, тяжелой сочетанной травмой,

перитонитом, острой дыхательной недостаточностью, инфарктом миокарда, а так же после тяжелых хирургических вмешательств в раннем послеоперационном периоде. На слизистой желудка в этих случаях образуются множественные кровоточащие эрозии, подслизистые кровоиз-

лияния, наблюдается резко выраженная отечность и гиперемия слизистой. Иногда возникают острые язвы, которые могут осложняться довольно интенсивными кровотечениями. Провести дифференциальную диагностику между острыми кровоточащими язвами желудка и геморрагическим гастритом возможно только с помощью эндоскопического исследования. Остановить кровотечение при остром геморрагическом гастрите очень трудно, так как интенсивно кровоточат, как правило,

значительные по площади участки слизистой желудка. Имеет значение профилакти-

ЖКК |

~ 21 ~ |

ческое и лечебное парентеральное применение антацидов и Н-блокаторов,

промывание желудка ледяными растворами, орошение слизистой во время эндоскопии раствором капрофера, внутривенное введение гемостатических средств,

ингибиторов фибринолиза и вазопрессина, переливание свежей крови и тромбоци-

тарной массы.

Кровотечение из распадающейся опухоли

желудка составляет по данным разных авторов от 3 до 20% всех ЖКК. В большинстве наблюдений кровотечения раковой этиологии сопровождаются умеренной кровопотерей,

нередко самостоятельно прекращаются, а затем могут вновь возобновляться. Кровавая рвота и классическая мелена отмечаются не столь часто, как при язвенных кровотечениях, но стул может приобретать темный цвет. Нередко кровотечение из опухоли служит первым симптомом, заставляющим больных обратиться к врачу. Диагноз устанавливают или уточняют при ЭГДС.

Наряду с этим необходимо учитывать, что при запущенных раках кровотечение может сочетаться с прободением опухоли и проявляться у ослабленных больных стертой, атипичной симптоматикой. Боли в подложечной области и симптомы раздражения брюшины у таких больных могут отсутствовать. Поэтому помимо эндоскопического исследования важная роль в диагностике осложненных случаев принадлежит рентгенографии брюшной полости.

Экстренная помощь – эндоскопическая электроили фотокоагуляция лазером,

прижигание концентрированным раствором капрофера. В последующем, а так же при неэффективности гемостатической терапии показано хирургическое вмешательство,

объем которого зависит от локализации опухоли и стадии ракового процесса.

Полипы желудка редко являются причиной острых кровотечений. Массивные кровотечения чаще бывают при таких доброкачественных опухолях, как лейомиома,

нейрофиброма и др. При этом оно может быть первым проявлением этих заболеваний

(Ю.М.Панцырев,1986)

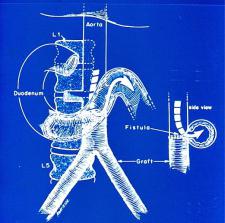

Гемобилия, Гематобилия – выделение крови из желчевыводящих путей. Артерио-

билиарные фистулы могут образовываться вследствие травмы, биопсии печени,

ЖКК |

~ 22 ~ |

печеночных абсцессов, рака, аневризмы печеночной артерии. Нередко наблюдается сочетание признаков ЖКК с печеночными коликами и желтухой. При ЭГДС отмечается наличие крови в двенадцатиперстной кишке и выделение её из фатерова соска. В качестве лечебного мероприятия может быть рекомендована селективная эмболизация печеночной артерии, а при неэффективности – её перевязка.

Желудочно-кишечный эндометриоз

является довольно редкой патологией. Диагноз позволяют поставить повторные ЖКК,

возникающие синхронно с месячными. По-

явлению мелены или темного стула, либо гематохезии предшествуют боли в животе.

Эндоскопическое исследование необходимо проводить на высоте кровотечения, но и при этом обнаружить кровоточащий участок желудочной или кишечной слизистой во

время ЭГДС или колоноскопии удается крайне редко. С возрастом такие кровотече-

ния уменьшаются и в климактерическом периоде прекращаются.

Аневризмы аорты и ветвей чревной артерии могут при разрыве давать массивные,

нередко фатальные кровотечения. Им, как правило, предшествуют небольшие продромальные кровотечения -"предвестники". Описаны дуоденальные кровотечения в результате возникновении аорто-кишечной фистулы при несостоятельности анастомоза после протезирования аорты по поводу её атеросклеротического поражения и синдрома Лериша.

Кровотечения из нижних отделов ЖКТ.

Источники кровотечения, локализующиеся ниже трейцевой связки составляют 15%

от всех причин ЖКК. В 1% они локализуются в тонкой кишке и в 14% - в толстой и прямой кишках.

Диагностика причин кровотечений из нижних отделов ЖКТ. Важную информа-

цию может дать внимательный расспрос больного и хорошо собранный анамнез.

Страдает ли больной геморроем, были ли случаи тромбоза узлов и геморроидальных кровотечений? Отмечает ли он частую диарею, тенезмы, сочетающиеся с выделением

ЖКК |

~ 23 ~ |

крови и слизи (колит)? Жалуется ли он на запоры, потерю веса и ухудшение аппетита

(рак толстой кишки)? Бывают ли у него частые боли в животе, особенно слева

(дивертикулит)? Если боли сопровождают акт дефекации или усиливаются после неё,

в качестве причины ректального кровотечения логично предположить наличие геморроя или трещины заднего прохода (таблица 2). При наличии крови в испражне-

ниях важно выяснить, перемешана ли кровь с каловыми массами (источник расположен высоко) или выделяется в относительно малоизмененном виде в конце дефекации, что более характерно для низкорасположенных кровоточащих опухолей и геморроидальных узлов.

Таблица 2. Диагностическое значение болевого синдрома при кровотечениях из

нижних отделов ЖКТ |

(А.А.Шептулин,2000) |

|

Характер болей |

Возможные причины |

|

Боли предшествуют кишечным |

Острые или хронические |

|

кровотечениям |

воспалительные заболевания |

|

|

кишечника |

|

Внезапные боли с последующим |

Разрыв аневризмы аорты в |

|

профузным кровотечением |

просвет тонкой кишки |

|

Боли в области заднего прохода, |

Геморрой, анальная трещина |

|

возникающие во время |

|

|

дефекации или после неё |

|

|

Безболевое кишечное кровотечение |

Телеангиоэктазии слизистой |

|

|

оболочки кишечника |

|

Пальпация брюшной полости и пальцевое исследование заднего прохода

являются обязательными у всех больных, помогая пальпаторно обнаружить новообразование слепой кишки, а при ректальном исследовании нащупать низкорасположенную опухоль прямой кишки, геморроидальные узлы или анальную трещину. Пальцевое ректальное исследование по статистике позволяет выявить до

30% всех опухолей толстой кишки, в том числе и осложненных кровотечением.

Следующим этапом диагностики является аноскопия и ректосигмоскопия,

эффективность которых при онкологических заболеваниях толстой кишки составляет

60%. Процедура затруднена при сильном кровотечении, когда бывает трудно определить, поступает ли кровь сверху или забрасывается снизу (например при