Kopeykin-Ortopedicheskaya_stomatologia

.pdfгочисленные научные исследования Валькгофа, А.Я.Катца, В.Ю.Курляндского, А.Т.Бусыгина и др.

Изучение шлифов, срезов, распилов и рентгенограмм челюстей показало, что особенности микроструктур челюстей определяются их функциональной нагрузкой. Функцией определяется расположение балок губчатого и компактного вещества кости.

Для выяснения значения функции жевания и развития жевательного аппарата Е. И. Синельниковым и Е. П. Молдавской (1929) были проведены экспериментальные исследования на щенках. Щенки одной группы разжевывали пищу; щенкам другой группы челюсти фиксировали специальной маской и кормили этих щенков через фистулу желудка; пища для обеих групп щенков была одинаковой. Через 6 мес опыта у щенков, которых кормили через фистулу, отмечено отставание в росте и массе, а также выявлены изменения в строении челюстей и зубов.

Доказательств роли функции жевания в формировании организма более чем достаточно. Известно также и то, что при определенных условиях функции свойственны разрушительные действия. Благодаря умеренным привычным упражнениям поддерживается тонус организма и проявляются его защитные свойства, в то время как неправильная тяжелая нагрузка может оказаться роковой для организма. Поэтому если для понимания биологических процессов формообразования и познания органической жизни важны исследования в оценке положительной роли функции, то не менее важно знать роль функции в возникновении и развитии болезни.

Из канонов диалектического материализма известно, что «вне изучения формообразовательных процессов познание органической жизни выглядело бы совершенно абстрактно. Именно формообразовательные процессы в организме, здоровом и больном, являются ведущими. Они, будучи направленными, являются объективными свидетелями наличных каузальных связей в процессе, обусловливая его закономерную локализацию» (И.В.Давыдовский).

Развитие зубочелюстной системы находится в непрерывной взаимообусловленности формы и функции в течение продолжительного периода эволюции. Функционально-морфологическое сочетание действует как при филогенетическом, так и при онтогенетическом развитии в течение всей жизни индивида. В онтогенетическом развитии в эмбриональном и постнатальном периодах в обобщенном представлении вырисовывается, что главными раздражителями, обусловливающими рост и развитие зубочелюстной системы, являются «зародышевые импульсы» и «внешние раздражения». Роль этих раздражителей с момента зарождения до окончания формирования зубочелюстной системы у человека различна. В практической стоматологии мы склонны различать три периода преимущественного или равного сочетан-

570

ного влияния эндогенных и экзогенных факторов на рост и развитие зубочелюстной системы.

Первый период (эмбриональный) выражен в преимущественном влиянии эндогенных факторов на рост и развитие зубочелюстной системы (зародышевых импульсов).

Второй период характеризуется одновременным влиянием эндогенных и экзогенных факторов (зародышевых импульсов и функции). Эти одновременные влияния возникают в постнатальном периоде с момента появления сосательного и глотательного рефлексов. К окончанию формообразовательных процессов в зубочелюстной системе наступает третий период, который характеризуется окончанием действия зародышевых импульсов, при этом главная раздражающая роль принадлежит внешним факторам — функции. Третий период возникает и действует в фазе морфологической и функциональной адаптации зубочелюстной системы.

В первых двух периодах возможны нарушения деятельности взаимозависимости факторов раздражения, обусловливающих рост и развитие органов зубочелюстной системы. Клинические наблюдения свидетельствуют о возможности возникновения разных по силе влияний зародышевых импульсов и функций на рост и развитие зубочелюстной системы. Последние характеризуются затушевыванием одного раздражителя другим. Диссоциация деятельности раздражающих факторов в постнатальном периоде проявляется в нарушениях процессов формообразования, приводящих в конечном результате к возникновению аномалий, характеризующихся деформациями зубных рядов и нарушениями роста челюстей — их недоразвитием или чрезмерным ростом.

Функциональная патология может возникать с момента рождения и на протяжении всей жизни человека.

Основными причинами развития функциональной патологии зубочелюстной системы являются последствия кариозной болезни, функциональной недостаточности твердых тканей зубов врожденного и приобретенного характера, а главное — последствия силовой диссоциации зубных рядов, возникающие в связи с первичной или вторичной частичной адентией.

Функциональная патология особенно часто возникает в результате вторичной частичной адентии, являющейся результатом осложненного кариеса или проявлением пародонтоза.

В клинической стоматологии из многих внешних факторов четко вырисовывается роль функции в возникновении и развитии болезни в тканях зубов, пародонте, теле челюстей, височ- но-нижнечелюстном суставе, мускулатуре, рецепторном аппарате полости рта и инкреторной системе.

Патологическое состояние, возникновение и развитие которого в стоматологии обусловлено функцией, мы назвали «функциональной патологией зубочелюстной системы».

571

Функциональная патология в нашем понимании — это патологическое состояние в зубочелюстной системе, обусловленное и развиваемое функцией — нормальной (при ослабленном морфологическом субстрате), выключенной, ослабленной или чрезмерной (табл. 23).

Т а б л и ц а 2 3 . Функциональная патология зубочелюстной системы

по В.Ю.Курляндскому

Функция

нормальная, но ослаб- |

выключена |

ослаблена |

|

чрезмерна |

||

лен морфологический |

|

|

|

|

||

|

субстрат |

|

|

|

|

|

|

|

|

Примеры |

|

|

|

|

|

|

||||

а) Деформации зуб- а) Анкилоз |

а) Потеря |

а) Образование трав- |

||||

ных рядов в онтогене- |

височно- |

зубов-анта- |

матического узла |

|||

зе (нарушение пронижнече- |

гонистов |

|

|

|||

цессов |

остеогенеза) |

люстного |

при вто- |

б) Образование трав- |

||

б) Чрезмерная стер- |

сустава |

ричной |

матической артикуля- |

|||

|

частичной |

ции |

|

|||

тость зубов |

(функцио- |

б) Кон- |

адентии |

в) Синдром Костена |

||

нальная |

недостаточ- |

трактура в |

|

|||

ность твердых тканей) связи с |

|

г) |

Травматический |

|||

в) Поражение паро- |

поражени- |

|

гайморит |

|||

ем жева- |

|

|

|

|||

донта |

(функциональ- |

тельных |

|

д) |

Травматический |

|

ная недостаточность к |

мышц |

|

неврит альвеолярного |

|||

нагрузке) |

|

|

|

нерва |

||

|

|

|

|

|

|

|

Роль функции в развитии болезни в органах и зубочелюстной системе проявляется: 1) если функци я нормальная, но ослаблен морфологический субстрат (деформации зубных рядов и челюстей в онтогенезе в результате нарушений процессов костеобразования, вторичной частичной адентии, функциональной недостаточности твердых тканей зубов, функциональной недоста-

точности пародонта и т.д.); 2) |

если ф у н к ц и я выключена |

(анкилоз); 3) если функци я |

ослаблена (потеря антагонис- |

тов при вторичной частичной адентии и др.); 4) если функция чрезмерна (травматический узел, травматическая артикуляция, синдром Костена, травматический гайморит, травматический неврит альвеолярного нерва, верхней или нижней челюсти в результате отраженного травматического узла, снижение выделительной функции слюнных желез, парестезии полости рта, глоссалгии, извращение вкусовой чувствительности, анизокория и др.).

572

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПОРАЖЕНИЯ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ

Кариозная болезнь, некариозные поражения твердых тканей зубов, воспалительные заболевания челюстей одонтогенного и неодонтогенного происхождения, тяжелые аномалии прикуса, дистрофии пародонта, опухоли и травмы являются наиболее частыми причинами поражения сформированной зубочелюстной системы.

Поражения сформированной зубочелюстной системы, требующие целенаправленной ортопедической терапии, можно разделить на три основные группы: 1) нарушения целостности зубных рядов (вторичная частичная адентия); 2) пародонтомаксиллярная дистрофия; 3) функциональная недостаточность твердых тканей зубов (патологическая стираемость).

Выделяя три основные группы поражений, следует отметить, что часто нарушения, относящиеся к различным группам, сочетаются.

Состояние зубочелюстной системы при частичных поражениях зубных рядов

В отличие от первичных частичных адентий, возникающих в связи с отсутствием или гибелью зачатков зубов и удалением молочных зубов по другим причинам в периоде роста и развития зубочелюстной системы, своеобразную и различную патологию в сформированном прикусе вызывают вторичные частичные дефекты в зубных рядах. Изменения, происходящие в сформированном прикусе в связи с дефектами в зубных рядах, характеризуются нарушением взаимообусловленности между формой и функцией, в результате чего прикус становится патологическим.

Изменениям в зубочелюстной системе посвящены многочисленные специальные исследования.

В.О.Попов1 в эксперименте на морских свинках доказал, что после удаления части зубов возникает искривление челюсти; зубы, лишенные антагонистов, смещаются вертикально; зубы, лишенные соседних, наклоняются в сторону дефекта.

Смещения зубов при нарушениях целостности зубного ряда наглядно иллюстрируют рентгенограммы. Проведенные нами методом фотоупругости исследования напряжений в альвеолярном отростке и теле челюстей показали, что возникающие при

1 Попов В, О. Изменения формы костей под влиянием ненормальных механических условий в окружающей среде. — Дис. — 1880.

573

нагрузке на зубы напряжения обусловливают закономерное смещение зубов и деформацию зубных рядов.

В практической стоматологии эти факты нашли широкое подтверждение, в результате чего разработаны различные теории: артикуляционное равновесие (Godon), физиологическое равновесие (Schroder, Б.Н.Бынин) и относительное физиологическое равновесие (А.Я.Катц), определяющие профилактическую и лечебную тактику.

Вторичная частичная адентия

При любом частичном дефекте зубного ряда зубочелюстную систему следует рассматривать как патологическую и различать три ее состояния: компенсированное, субкомпенсированное и декомпенсированное.

Компенсированное состояние характеризуется тем, что возникший дефект в зубном ряду (зубных рядах) в последующем не влияет на форму и структуру зубных рядов и пародонта.

При субкомпенсированном состоянии происходит внутрисистемная перестройка в зубных рядах и пародонте. Коронки зубов наклоняются в сторону дефекта, между зубами всего зубного ряда появляются тремы. Зубы, стоящие против дефекта, смещаются вертикально. Соответственно смещению зубов перестраивается пародонт.

При декомпенсированном состоянии отмеченная внутрисистемная перестройка дополняется воспалительными явлениями в пародонте и его дистрофией. Возникают патологические десневые и костные карманы, наблюдаются атрофические процессы в пародонте.

Суб- и декомпенсированные состояния возникают при реактивной недостаточности организма, когда функция жевательного аппарата перестает формировать систему и начинает ее разрушать. Такое состояние мы называем состоянием функциональной патологии.

Таким образом, состояние функциональной патологии как результат образования частичных дефектов в зубных рядах есть следствие нарушенных адаптивных механизмов в организме человека, и это клинически проявляется во внутрисистемной перестройке в зубочелюстной системе.

Рассматривая компенсированное состояние, нужно отметить (поскольку зубочелюстная система и в этом случае патологическая), что переход в субили декомпенсированное состояние нетруден. Обычно дополнительно утрата зубов ускоряет разрушение всей зубной системы, к этому ведут также общее ослабление организма на почве инфекции, интоксикации, нарушения обмена, недостаточное питание, авитаминоз, потрясения и т.п.

Потеря зуба в зубочелюстной системе не только является ко-

574

личественным дефектом, но и ведет к тому, что вся система становится качественно новой. Диалектический материализм учит, что и в количественно выраженном процессе или предмете не существует его качественной определенности. Категории количества и качества всегда находятся в единстве и неотделимы друг от друга, что находит определенное подтверждение и в стоматологии.

Известно, что при нарушении целости зубного ряда вырабатывается условный рефлекс обработки пищи на той стороне, на которой нет морфологического дефекта. При этом изменяются условия распространения силовых напряжений по костной ткани челюстей (особенно при спонгиозе). В результате этого происходит последовательная деформация зубных рядов, челюстей, перестраивается мускулатура, изменяется рецепторное поле полости рта, появляются признаки гипер- и гипестезии и вследствие этого нарушаются координация органов зубочелюстной системы и обменные процессы во всех тканях, особенно костных. Кроме того, зубочелюстная система диссоциируется, нарушается синергизм челюстей, они становятся резко подчеркнутыми антагонистами.

Изменение в структуре кости при вторичной частичной адентии отмечали многие авторы (А.Т.Бусыгин, А.И.Дойников, А.Я.Катц и др.).

Для определения влияния н о р м а л ь н о й функции на ослабленный морфологический субстрат при вторичной частичной адентии В.Ю.Миликевич создал в эксперименте на собаках диссоциированную зубочелюстную систему — атрофичный блок, перегруженный блок и функциональный центр. Он изучал процессы обмена в этой зубочелюстной системе, применяя 45Са. Получены следующие результаты:

а) нарушение обмена кальция носит генерализованный характер и проявляется независимо от того, на какой из челюстей возникла вторичная частичная адентия;

б) нарушение метаболизма кальциевых солей предшествует появлению клинических и рентгенологических признаков заболеваний, заметно нарастает по мере развития деструктивных процессов в челюстных костях и находится в прямой зависимости от времени, прошедшего с момента частичной потери зубов и характера функциональных изменений;

в) выявленные сдвиги в минеральном обмене челюстных костей при вторичной частичной адентии отражают сложные процессы перестройки костной ткани, в одних случаях протекающие по типу остеопороза (атрофический процесс), в других — связанные с начальным периодом склероза костных тканей.

Сопоставление результатов авторадиографических исследований с рентгенографической картиной состояния костной ткани челюстей показало, что максимальное концентрирование радиоактивного изотопа45Са происходит в зоне с наиболее выраженными процессами остеопороза и атрофии, развивающимися в

575

Функциональный центр fcj%"< | Травматический узел XV /'ЛАтР°фический блок

Рис. 291. Диссоциация в зубной системе при нарушении целости зубного ряда.

околозубных тканях. Клинико-рентгенологическая картина изменений в зубах и их опорно-удерживающем аппарате в эксперименте на собаках близка к изменениям, происходящим у человека при функциональной патологии в зубочелюстной системе в результате вторичной частичной адентии.

Таким образом, при вторичной частичной адентии суть болезни заключается не только в количественном преобразовании, но и в том, что диссоциированная зубочелюстная система качественно изменена, в ней нарушены процессы обмена и, как показали динамические наблюдения, не возникает адаптации (компенсации). В диссоциированной зубочелюстной системе патологический процесс пусть медленно, но все же прогрессирует, идет борьба между процессами приспособления тканей и функцией. Возникающие преобразования не ведут к выздоровлению. Дефект в зубных рядах ослабляет зубочелюстную систему, а это ведет к определенному преобладающему влиянию функции на развитие в зубочелюстной системе особых патологических состояний.

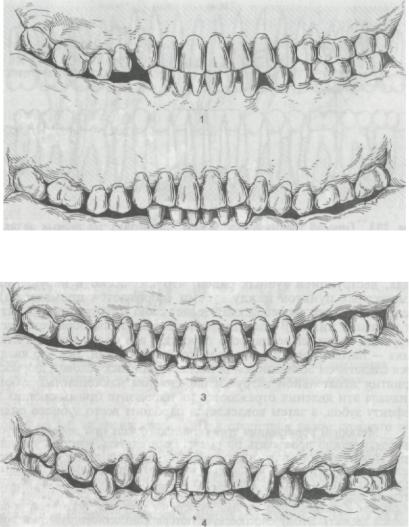

При образовании дефектов в зубных рядах (зубном ряду) в зубочелюстной системе возникает функциональная диссоциация. Она характеризуется созданием для различных групп зубов различных функциональных условий существования, что отражается на обменных процессах. В диссоциированной зубной системе следует различать три главных звена: функциональный центр, травматический узел и нефункционирующее звено — атрофический блок (рис. 291).

Функциональный центр образуется в наибольшей группе антагонирующих пар зубов с хорошо сохранившимся пародонтом. Возникновение его вызывается появлением условного рефлекса (адаптации), в основе которого лежит раздражение (воспаление, потеря зуба) в других участках зубного ряда.

576

Возникший условный рефлекс со временем переходит в безусловный, в результате чего больной обрабатывает пишу только на функционально устойчивой группе зубов. Функциональный центр может образоваться в группе как откусывающих, так и размалывающих зубов, в результате чего функция их становится смешанной: откусывающей и размалывающей. Функциональный центр нестабилен, он может перемещаться; этому способствует его перегрузка (если он образован на небольшой группе антагонирующих пар зубов) или разрушение зубов, его образующих (воспалительный процесс, новая потеря зуба и т.п.). Перегрузке и, следовательно, извращенным обменным процессам часто способствует возникшая смешанная функция, что особенно относится к фронтальной группе зубов.

В связи с тем что функциональный центр мобилен, его следует считать относительным ф у н к ц и о н а л ь н ы м центром.

Травматический узел (см. подробно ниже) возникает вследствие каких-либо раздражений в том или ином участке зубного ряда (воспаление, атрофия пародонта, потеря зуба и т.п.). При появлении травматического узла в результате условного рефлекса больной щадит поврежденный участок и перестает пользоваться расположенными в травматическом узле зубами.

Нефункционирующее звено составляют зубы, лишенные антагонистов. В пародонте и пульпе зубов, лишенных антагонистов, происходят атрофические процессы. Костные балочки спонгиозного слоя истончаются и утрачивают типичную функциональную структуру. В компактной пластинке альвеолярного отростка обнаруживаются резорбирующие процессы. В пульпе зуба выявляется сетчатая атрофия (В.А.Пономарева).

Вдиссоциированной зубочелюстной системе не происходит компенсации нарушенных функций. Компенсации не наступает

ипри малом поражении зубных рядов в случае общей ослабленности организма, когда, как правило, развитие процессов компенсации затрудняется. При общей ослабленности организма нельзя допускать внутрисистемной перестройки в зубных рядах, поскольку она ведет к быстрому разрушению зубочелюстной системы.

Вданном случае протезирование является профилактическим средством. При возникновении патологии в зубочелюстной системе протезирование служит одним из главных элементов ортопедического лечения. Лечение состоит в качественной перестройке зубочелюстной системы с целью выведения ее из функциональной патологии. В основе качественной перестройки лежит мобилизация резервных сил пародонта зубного ряда. При этом имеет место и количественное восполнение зубных рядов путем протезирования с целью улучшения обработки пищи во рту, ликвидации косметических нарушений, нормализации речи

идыхания.

577

Развитие деформации в зубочелюстной системе при вторичной частичной адентии

В первый период нарушения целости зубных рядов каких-либо видимых или устанавливаемых рентгенологически изменений в зубных рядах или опорном аппарате зубов, даже расположенных рядом с образовавшимся дефектом, не отмечается.

Признаки функциональной патологии возникают незаметно и прогрессивно нарастают. Они выражены тем резче, чем значительнее дефект и чем больше времени прошло с момента его возникновения.

Главными признаками функциональной патологии при вторичной частичной адентии следует считать: а) смещение зубов; б) появление атрофии лунок; в) возникновение патологической подвижности зубов; г) появление воспаления в пародонте.

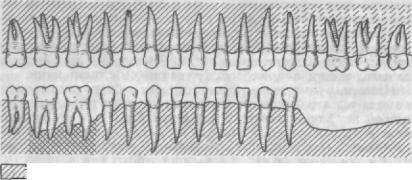

Смещение зубов. Изменения в расположении зубов (рис. 292) и форме зубных дуг, сроки проявления которых зависят от общей реактивности организма, при частичных дефектах обусловливаются главным образом внешними влияниями: при обработке пищи во рту создается разность напряжения в пародонтальных тканях у зубов, имеющих и не имеющих антагонистов или соседних зубов. Наклон зубов обусловлен давлением на зуб, падающим не по вертикальной его оси. Вертикальное перемещение антагонистов возникает в связи с образованием места наименьшего сопротивления для сил тканевого и межтканевого напряжения в пародонтальных тканях. Механизм вертикального перемещения зубов можно объяснить импульсами, возникающими при сжатии челюстей и поступающими к альвеолярному отростку (базальной дуге) через зубы, стоящие рядом с зубом, лишенным антагониста. Возникающее во время сжатия челюстей давление, передающееся через зуб опорным тканям, вызывает сдавливание системы костных балок и соответственное перемещение межтканевой жидкости в участок альвеолярного отростка, не воспринимающего непосредственное давление. Это внутритканевое напряжение, регулируемое центральной нервной системой через нервные приборы пародонта, и является фактором, заставляющим зуб смещаться вертикально по направлению к месту наименьшего сопротивления, что в литературе получило наименование феномена Попова—Годона. Жевательное давление и образуемое в связи с этим межтканевое и тканевое напряжение являются сильными раздражителями. В результате одновременно с вертикальным перемещением зуба происходят рост и перестройка пародонта.

При хорошей адаптации организма, что особенно выражено в молодом возрасте, происходящая перестройка в пародонте закрепляется на долгий срок. Однако со временем в связи с отсутствием функции или недостаточной функцией пародонтальные ткани подвергаются атрофии и зуб постепенно обнажается.

578

Рис. 292. Классификация деформаций зубных рядов по Курляндскому. 1 — односторонняя; 2 — двусторонняя; 3 — перекрестная; 4 — общая деформация прикуса.

Травматический узел. Этим термином определяют образование в том или ином участке зубного ряда травматической перегрузки.

Различают прямой и отраженный травматический узел. Прямой травматический узел (рис. 293) характеризует деком-

пенсированное состояние пораженной зубочелюстной системы. При частичных дефектах в зубных рядах состояние декомпенса-

579