Kopeykin-Ortopedicheskaya_stomatologia

.pdfбатывают разделительным лаком |

«Изокол», а протезное ложе |

— |

||

катализатором |

ортосила. |

Размешивают нужное количество орто- |

||

сила с катализатором (по |

инструкции), пакуют и кювету ставят |

|||

под пресс на 1 ч. |

|

|

|

|

Кювету открывают обычным путем, а края ортосила обрабаты- |

||||

вают острыми фрезами и заполировывают фильцами. |

|

|||

Методика |

н а н е с е н и я |

эластичной подкладки |

из |

|

ортосила-М. Ортосил-М — |

эластичный материал на основе |

|||

наполненного силиконового каучука, который вулканизируется под действием жидких катализаторов непосредственно в полости рта.

Ортосил-М позволяет быстро и легко получить эластичный слой подкладки к базису зубного протеза, не прибегая к помощи зуботехнической лаборатории. Ортосил-М совершенно безвреден.

Перед нанесением силиконового материала поверхность протеза обрабатывают камнем или фрезой для придания ей необходимой шероховатости и удаления пластмассы (около 1 мм). На обработанную поверхность протеза кисточкой наносят подслой (адгезив), который сушат на воздухе при комнатной температуре 5— 10 мин до полного удаления растворителя (хорошо высушенный подслой не должен иметь специфического запаха растворителя).

Пасту выдавливают из тубы и по бумажной линейке определяют количество капель катализатора № 1 и № 2. Сначалу пасту смешивают с катализатором № 1 до гомогенной консистенции. Время смешения не ограничено. Затем вводят катализатор № 2. Время смешения со вторым не более 3 мин. Полученную после смешения композицию наносят шпателем на протез и вводят в

полость рта больного. Время выдержки во рту 2—3 мин.

Механическую обработку краев подкладки из ортосила-М (удаление излишков эластичного материала) следует проводить не ранее чем через 24 ч после ее изготовления. После механической обработки протез можно сдавать больному.

Каждый вечер протез с эластичной подкладкой из ортосила-М следует споласкивать в проточной воде, вытирать сухой тряпкой

и хранить в сухом виде. |

|

|

Методика н а н е с е н и я |

эластичной подкладки из |

|

эладента100. Эладент-100 |

можно наносить на вновь изготав- |

|

ливаемый протез. Зубной |

техник должен отмоделировать базис |

|

протеза несколько толще |

обычного, предусмотрев толщину эла- |

|

стичной подкладки. |

|

|

Протез изготавливают по обычной методике до этапа замены воска пластмассой.

После того как выварили воск из кюветы техник пластинкой разогретого базисного воска обжимает модель и обрезает его по границе будущего протеза. Затем в одной чашечке размешивают обычную базисную пластмассу, а в другой — эладент-100. В тестообразной фазе пластмассу вводят в ту половину кюветы, где имеются зубы, и производят прессовку. Кювету открывают, удаляют пластинку базисного воска с модели, на его место укладывают

440

эладент-100 и производят повторную прессовку кюветы. Режим полимеризации протеза производится обычным способом.

Если возникла необходимость нанести эладент-100 на уже готовый протез, то поступают следующим образом. С протеза снимают слой пластмассы (как для перебазировки) и под силой жевательного давления получают слепок сиэластом, дентолом или тиодентом. Затем протез гипсуют в кювету прямым способом. После затвердевания гипса кювету открывают, а слепочный материал удаляют. Модель обжимают пластинкой размягченного воска, на протез укладывают обычную базисную пластмассу и производят прессовку. Кювету открывают, восковую пластинку удаляют и на ее место укладывают эластичную пластмассу «Эла- дент-100». После повторного прессования общепринятым способом производят полимеризацию протеза. Восковую пластинку на модель укладывают для того, чтобы между жестким базисом протеза и эладентом-100 получить незначительный слой незаполимеризованной пластмассы. В противном случае эластичная подкладка не соединится с жестким базисом протеза.

При необходимости нанесения эластичной подкладки только по краю протеза после выпаривания воска из кюветы надо уложить валик размягченного воска по всему краю модели и полоску воска по линии А. После прессовки жесткой базисной пластмассы воск удаляют и освободившееся место заполняют эластичной пластмассой. Вновь прессуют и обычным способом производят полимеризацию протеза.

При пользовании протезами с эластичными подкладками отмечаются улучшение фиксации и повышение жевательной эффективности на 20—25% по сравнению с обычными протезами.

Улучшение фиксации протезов с эластичными подкладками ! при неблагоприятных анатомо-топографических условиях объясняется тем, что, получая функционально-присасывающийся слепок под силой жевательного давления, несколько расширяются края протеза, а при сухой малоподатливой слизистой оболочке при помощи мягкой подкладки протез несколько погружается в подлежащие ткани, создавая хороший клапан по периферии.

j Повышение жевательной эффективности можно объяснить тем,

что |

больные не |

отмечают боли |

при жевательных движениях. |

. |

Больные, пользуясь протезами с эластичными подкладками, |

||

гораздо быстрее |

адаптируются |

к пластиночным протезам. |

|

При наличии аллергических состояний слизистой оболочки протезного ложа следует рекомендовать мягкие подкладки на основе силиконовых каучуков ортосил и ортосил-М.

Эластичные свойства эладента и ортосила, а также прочность соединения с жестким базисом протеза сохраняются на протяжении 1—1,5 лет, а ортосила-М — 6—8 мес. По прошествии этого срока эластичные материалы меняются в цвете, становятся пористыми и начинают отслаиваться от базиса протеза. Такие протезы необходимо заменить новыми.

441

Глава 8 ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛАМИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

ГАЛЬВАНОЗ

Этиология, патогенез

Сегодня в ортопедической стоматологии подлежит специальному рассмотрению проблема влияния материалов зубных протезов на ткани полости рта и организм в целом.

Для ортопедического лечения в настоящее время используют нержавеющие стали, кобальтохромовые, серебряно-палладиевые сплавы, сплавы на основе золота, платины и др., в состав которых входят следующие металлы: железо, хром, никель, титан, марганец, кремний, молибден, кобальт, палладий, цинк, серебро, золото и др. Для соединения деталей зубных протезов применяют припой, составными компонентами которого являются серебро, медь, марганец, магний, кадмий. Таким образом, для изготовления протезов из различных металлических сплавов используется около 20 металлов.

Зубной протез (в виде сплава металлов), введенный в полость рта, может подвергаться электромеханическому (коррозионному) процессу. Из электрохимии известно, что каждый металл, погруженный в раствор электролита, приобретает определенный, свойственный только ему потенциал. Этот потенциал измеряется по отношению к нормальному водородному электроду, потенциал которого принят равным нулю. Металлы, расположенные по возрастанию их электродного потенциала, образуют ряд напряжений. Если в полости рта находятся сплавы металлов с различными потенциалами, то при замыкании их образуются гальванические элементы. Металл с высоким отрицательным потенциалом гальванического элемента растворяется, т. е. разрушается, коррозирует.

В основе работы гальванического элемента лежат окислитель- но-восстановительные реакции. Металл с отрицательным электродным потенциалом окисляется и отдает ионы в раствор. Эта способность посылать ионы в слюну у различных металлов выражена неодинаково. Так, железо окисляется сильнее, чем медь; марганец — сильнее, чем хром; никель — сильнее, чем олово, и

442

т. д. Чем выше способность металла окисляться и отдавать ионы в раствор, тем более высоким отрицательным потенциалом он обладает и химически более активен.

Наряду с этим электрохимические взаимодействия могут возникнуть и между однородными металлическими включениями,

например из нержавеющей стали, |

за счет различий |

их составов |

и неодинакового структурного состояния. |

|

|

Активность гальванического элемента полости рта, т. е. способ- |

||

ность растворения его электродов |

(зубных протезов), |

определя- |

ется и оценивается величиной разности потенциалов между ними, возникающей силой тока и химической активностью электролита (слюны) (рис. 228).

Слюна как электролит является сложной биохимической средой. В состав слюны входят вода (98%), минеральные (1—2%) и органические вещества (азотсодержащие продукты, 133,9 мг%), небелковые продукты — свободные аминокислоты: молочная, пировиноградная, уксусная, лимонная, яблочная, щавелевоуксусная; мочевина (14—75 мг%); мочевая кислота (2,5 мг%); тирозин (0,98 мг%); триптофан (0,86 мг%); витамины группы В (тиамин, рибофлавин, пиридоксин), биотин, аскорбиновая кислота и др.; ферменты: диастаза, птиалин, оксилаза, пероксидаза, каталаза, лактатдегидрогеназа, кислая и щелочная фосфатазы, протеиназы и др.

Из неорганических веществ в слюне содержатся анионы хлора, брома, иода, фтора. Анионы фосфатов, фтора способствуют увеличению электрохимических потенциалов, анион хлора — переносу ионных зарядов и является деполяризатором (фактор, ускоряющий анодные и катодные процессы). В слюне определяются микроэлементы: железо, медь, серебро, марганец, алюминий и др. — и макроэлементы: кальций, калий, натрий, магний, фосфор.

В биотических количествах микроэлементы необходимы для организма, так как являются активаторами биохимических реакций, входя в состав ферментов, витаминов, гормонов. Так, кобальт входит в состав витамина В12, аргиназы (разлагает белки), активирует оксидазы. Медь является составной частью оксидазы, гемосидерина, участвует в образовании лейкоцитов, гемоглоби-

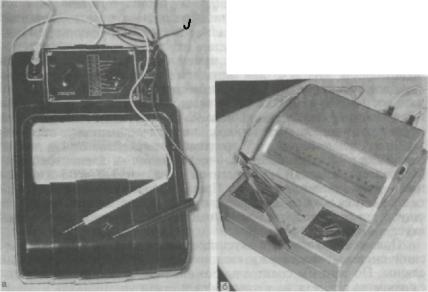

Рис. 228. Гальванический элемент в полости рта (схема).

на, аскорбиноксидазы, окисляющей витамин С. Железо входит в состав гемоглобина, оксидазы, каталазы.

Слюна обладает буферными и нейтрализующими свойствами. Буферная емкость слюны есть способность нейтрализовывать кислоты и щелочи и расценивается как защитный механизм. Буферные свойства слюны определяются бикарбонатной, фосфатной системами, а также белком слюны (общий белок 0,18%). Буферная емкость слюны увеличивается при употреблении в пищу белков и овощей, уменьшается при потере зубов, приеме углеводистой пищи и зависит от концентрации водородных ионов (рН) слюны. Этот показатель подвержен колебаниям в пределах от 5,0 до 8,0. Среднее значение рН слюны 6,9.

Сдвиг рН в кислую сторону происходит при пародонтитах (локально, в десневом кармане), в очагах воспаления при заболеваниях слизистых оболочек рта, заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Таким образом, слюна как электролит во многом способствует электрохимическим процессам между металлическими протезами в полости рта. Продукты электрохимических реакций: гальванические токи, микроэлементы, такие, как медь, кадмий, хром, олово и др., являются причинными факторами токсикохимических заболеваний (гальваноз, токсический стоматит).

Заболевания органов полости рта, обусловленные материалами зубных протезов, в последнее время занимают значительное место в клинике ортопедической стоматологии. Актуальными стали вопросы терминологии и диагностики. В настоящее время широко распространен диагноз «непереносимость». Это связано с тем, что установление этиологического фактора «непереносимости» акриловой пластмассы, нержавеющей стали, хромокобальта, сплавов на основе серебра, золота, палладия и др. представляет определенные трудности, так как в полости рта одновременно могут находиться несколько материалов зубных протезов и таким образом одномоментно действует несколько причинных факторов. Усугубляется это еще и тем, что металлические и пластмассовые протезы могут вызывать заболевания разного генеза: аллергического, токсико-химического, механического. В основе таких болезней лежат разные патологические процессы и требуют они различного лечения и профилактики. Вот почему диагноз «непереносимость» неправомерен, так как не отражает ни этиологии, ни патогенеза.

В специальной литературе патологические проявления, возникающие при наличии разнородных металлов в полости рта, получили название «гальванизм», или «гальваноз», — наличие тока (определяется с помощью электроизмерительных приборов). Однако гальванизм может не сопровождаться субъективными ощущениями и диагноз «гальванизм» в таких случаях будет неправильным.

Если гальванизм, т. е. наличие тока между металлическими

444

протезами, приводит к появлению неприятных субъективных ощущений в полости рта (металлический вкус, чувство кислого, соленого, жжения языка, изменение слюноотделения), а также ухудшает общее состояние и самочувствие больных (головные боли, раздражительность, общая слабость и т. д.), то такой патологический симптомокомплекс можно трактовать как гальваноз.

Таким образом, гальванизм является причиной гальваноза. Следует подчеркнуть, что во многом сходный патологический симптомокомплекс может быть обусловлен другими механизмами развития (аллергены, токсины, травмы и др.).

Клиническая картина

Гальваноз — заболевание, обусловленное действием гальванических токов, появляющихся вследствие возникновения электрохимических процессов в полости рта между металлическими протезами. Для него характерен патологический симптомокомплекс: металлический вкус во рту, чувство кислоты, извращение вкуса, жжение языка, изменение слюноотделения (сухость). Отмечаются изменения неврологического статуса: раздражительность, головные боли, канцерофобии, общая слабость и др.

Субъективные ощущения больные отмечают спустя 1—2 мес после протезирования металлическими протезами из нержавеющей стали или после повторного ортопедического лечения с добавлением нового мостовидного протеза из золотого сплава, или бюгельного протеза из хромокобальта (возможны другие сочетания металлических сплавов).

Характерные жалобы — металлический вкус во рту, чувство кислоты. Это неприятное ощущение постоянно, усиливается при приеме кислой пищи. Извращение вкуса (вкусовая чувствительность) выражается в том, что прием сладкого воспринимается не в полной мере или как ощущение горького. Известно, что вкусовое действие какого-либо вещества зависит от его химического состава. Значение Н-ионов и их концентрации для ощущения кислого привкуса давно доказано. Органические кислоты легче проникают в клетки, чем минеральные. Щелочный вкус обусловлен присутствием ионов ОН, горький — элементов от 1-й до 3-й и от 5-й до 7-й группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, сладкий — элементов групп от 3-й до 5-й, соленый — свободными анионами. При одновременном действии катионов, имеющих сладкий или горький вкус, может создаться ощущение соленого или больной может совершенно не ощущать вкуса.

Положение о том, что вкус определяют элементы периодической системы, подтверждается и микроэлементным составом слюны. По данным спектрального анализа, в слюне лиц с гальванозом на протезы из нержавеющей стали увеличивается коли-

445

чественное содержание меди, хрома, марганца и других микропримесей. Жжение языка, чаще кончика или боковых поверхностей, связано с тем, что язык является мощной рефлексогенной зоной.

Гальванические токи, разные по силе (до 50 мВ), раздражают нервные окончания рецепторного аппарата языка, при этом возможна суммация возбуждения. Больные отмечают также сухость во рту. Это заставляет их постоянно полоскать, смачивать рот. Сухость при гальванозе обусловлена нарушением функции центральной и вегетативной нервной системы.

При осмотре органов полости рта часто не выявляют изменений слизистых оболочек, за исключением языка. Боковые поверхности и кончик языка гиперемированы, язык несколько отечен. Обнаруживают коронки, вкладки, пломбы из разнородных металлов: нержавеющей стали, золотых сплавов, хромокобальтовых сплавов и различных их сочетаний. В местах спаек видны большие по протяженности окисные пленки.

У больных с жалобами на явление гальваноза прежде всего определяют электрические характеристики электрохимических процессов между разнородными металлами. Наряду с клиническими методами обследования особое значение приобретают специальные методы: измерение величин потенциалов металлических включений полости рта; измерение силы тока между металлическими зубными протезами; определение рН слюны; опреде-

Рис. 229. Приборы для определения различных параметров гальванического элемента в полости рта.

а — микроамперметр М-24; б — рН- метр-милливольтметр рН-340

446

ление качественного состава и количественного содержания микроэлементов слюны как показателя выраженности электрохимических процессов.

Приборами, которыми пользуются для измерения различных параметров гальванического элемента полости рта, являются: лабораторный рН-метр-милливольтметр рН-340, микроамперметр М-24, потенциометры типа ПП-63, УПИП-601 (рис. 229).

За норму приняты показатели микротоков, возникающих между золотыми мостовидными протезами у практически здоровых лиц; они составляют от 1 до 3 мкА (до 50 мВ). При гальванозе сила тока увеличивается. Прямой зависимости между электрическими показателями и выраженностью клинической картины не установлено. Наоборот, электрохимические процессы, по данным спектрального анализа, указывают на прямую связь между изменением качественного состава и количественного содержания микроэлементов слюны, таких как железо, медь, марганец, хром, никель и др., и клинической картиной. При гальванозе рН смещается в кислую сторону незначительно (рН 6,5—6,0).

i Кожные пробы на никель, хром, кобальт при гальванозе отрицательны. Показатели клинического анализа крови, как правило, без изменений.

Определение наличия микроэлементов в слюне проводят методом спектрального анализа. Используют кварцевый спектрограф ИСП-28 с трехлинзовой системой освещения и трехступенчатым ослабителем. Спектрограф этого типа позволяет получать и регистрировать ультрафиолетовую область спектра от 200 до 600 нм. Для проведения спектрального анализа необходимы также генератор дуги переменного тока ПС-39, позволяющий получать силу тока до 16А; спектропроектор ПС-18, служащий для изучения спектрограмм с увеличением в 20 раз; микрофотометр МФ-2, предназначенный для измерения оптической плотности спектральных линий на фотопластинке; муфельная печь МП-8, служащая для озоления проб с рабочей температурой 900 "С; синтетические эталоны, по составу приближенные к химическому составу концентрата слюны, угольные электроды спектральной

чистоты, |

фотопластинки спектральные — тип I с чувстительно- |

' стью 2,5—3,0 ед. по ГОСТу. |

|

Ход |

а н а л и з а : слюну (4 мл), собранную натощак, |

переносят в кварцевую чашечку и выпаривают с 20 мг спектрально чистого угольного порошка в качестве коллектора. Затем сухой остаток озоляют в муфельной печи в течение 40 мин при температуре 500 °С. Весь сухой остаток смешивают с 1 мг спектрально чистого хлорида натрия и переносят в графитовый электрод для последующего спектрального анализа.

Для определения концентрации элементов в слюне строят калибровочную кривую по результатам анализа эталонов. По калибровочным графикам в концентрате находят содержание микроэлементов.

447

ТОКСИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ

Этиология и патогенез

Токсический стоматит — заболевание, обусловленное действием «тяжелых» металлов, поступающих в слюну в результате электрохимических процессов между металлическими протезами.

Из курса химии известно, что «тяжелые» металлы — это металлы с высокой атомной массой. По мере увеличения атомной массы уменьшается содержание их в животном организме и увеличивается их токсичность. Высокая токсичность «тяжелых» металлов характеризуется также их электроотрицательностью. Для проявления токсического действия металлов в полости рта необходим контакт их со слизистыми оболочками, при этом металлы связываются с оболочками клеток, интимы капилляров, нарушая проницаемость последних. Нарушение проницаемости приводит к перераспределению металла, проникновению его в цитоплазму.

Металлы, вымываемые из металлических протезов в результате электрохимических реакций, взаимодействуют также с различными органическими молекулами, в частности с ферментами. При этом происходит блокирование функционально активных групп (сульфгидрильных SH, карбоксильных СООН, аминогрупп NH2 ) белков-ферментов. К металлам, блокирующим сульфгидрильные группы ферментов, относятся ртуть, свинец, кадмий, мышьяк и др. Ряд металлов (ртуть, кадмий, медь, никель, хром и др.) активно связывается с функциональными группировками (SH, NH 2 , СООН) ферментов, что определяет избирательность их биологического действия, при этом металлы оказывают стимулирующее или угнетающее влияние на них. С веществами, содержащими группы SH, СООН, NH2 , связаны важнейшие биохимические превращения: проведение нервного импульса, тканевое дыхание, проницаемость клеточных мембран, мышечное сокращение и другие.

Клиническая картина

Токсический стоматит, обусловленный влиянием металлических протезов, проявляется характерными субъективными симптомами: жжение языка, привкус кислоты, гиперсаливация (реже сухость), явления парестезии, нарушение общего нервного статуса, желудочно-кишечные поражения. Степень выраженности жжения языка различна у разных больных, она зависит от количества металлических протезов во рту, длительности пользования ими. У одних больных жжение носит мучительный характер,

448

приближаясь к типу каузалгий (жжение и боль), у других оно выражено нерезко. Жжение, как правило, постоянно, не связано с приемом пищи и сопровождается головными болями, раздражительностью, плохим сном.

Больные жалуются на гиперсаливацию, возникающую спустя 1—7 дней после фиксации мостовидных протезов из нержавеющей стали, золота 900-й пробы. Слюна становится «жидкой» за счет понижения вязкости (птиализм). Гиперсаливация является своеобразной защитной реакцией на раздражитель — металлические протезы. В некоторых случаях отмечается сухость полости рта, однако количество слюны при этом не уменьшается; слюна густая, тягучая или пенистая. Это связано с тем, что металлы могут действовать непосредственно на парасимпатические волокна, иннервирующие слюнные железы.

Привкус кислоты является постоянной жалобой, усиливается при приеме кислой пищи. Этот симптом обусловлен наличием ионов водорода, образующихся в полости рта в результате электрохимических реакций между разнометаллическими включениями. При этом устанавливается прямая связь между сдвигом рН слюны в кислую сторону и количественным содержанием продуктов коррозии — микроэлементов: железа, меди, хрома, марганца, никеля и др. Защитный механизм — буферная емкость смешанной слюны при этом также изменяется: увеличивается содержание белка слюны.

Явления парестезии (неприятное ощущение онемения, покалывания, жжения, ползания мурашек и т. п.) могут также сопровождать токсический стоматит. Чаще парестезия встречается у больных с нарушением нервного статуса: эмоциональная лабильность, раздражительность, канцерофобии (навязчивый страх — боязнь заболевания злокачественным новообразованием).

При осмотре полости рта отмечают наиболее разнообразные изменения языка: явления атрофии нитевидных сосочков кончика языка с ясно выраженными грибовидными сосочками в виде красноватых точек. Иногда наблюдаются гиперемия губ, незначительный отек языка, губ, слизистой оболочки рта. На металлических протезах из нержавеющей стали отмечается образование окисных пленок в местах спаек, пор, шероховатостей; изменение цвета мостовидных протезов и коронок из золота 900-й пробы, бюгельных протезов из хромокобальта (рис. 230).

У больных с токсической реакцией на металлические протезы обнаружены резкие сдвиги минерального состава слюны по сравнению с нормой (табл. 11).

В слюне при токсическом стоматите на протезы из нержавеющей стали резко возрастает содержание железа (в 7,6 раза), никеля (в 2,2), меди (в 4,9), серебра (в 4,4), хрома (в 1,4 раза). Увеличение дозы химических элементов (микропримеси) в слюне связано с высокими значениями отрицательных электрохимических потенциалов кобальтохромового сплава (КХС), сдвигом

449